第684号 2016(H28) .08-09発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成26年8-9月

本号の内容

§夏まきキャベツ栽培における土壌診断に基づいたリン酸肥料の削減

熊本県農業研究センター

富永 純司

§<産地レポート>

和歌山県JA紀州

緩効性肥料「IB604」使用したブロッコリーのご紹介

ジェイカムアグリ(株) 「農業と科学」編集部

§さとうきびの土壌診断に基づく適正施肥

ジェイカムアグリ株式会社

九州支店

技術顧問 郡司掛 則昭

夏まきキャベツ栽培における

土壌診断に基づいたリン酸肥料の削減

熊本県農業研究センター

富永 純司

1.はじめに

リンは植物の必須元素であるが,天然供給量が少ないため作物の生育阻害要因になりやすい。このためリン酸施肥は,作物の健全な生育や生産性の向上になくてはならない基本技術と考えられている。

しかし,日本はリン酸質肥料の原料であるリン鉱石資源が乏しいため,その全てを海外からの輸入に頼っている。そのため,BRICsなどで肥料需要が高まった2008年には肥料の原料価格が高騰し,国内の農業経営は深刻な影響を受け,今後ともこの状況は続くと予想されている。

一方,リン酸の作物による利用率は,他の肥料成分に比べて低く,また過剰害も現れにくいことが知られている。このため,リン酸質肥料の施用量は,作物の吸収量よりも一般的に多い傾向にある。さらに,土づくり資材として併用される家畜ふん堆肥中にも0.5~6.6%と比較的高濃度のリン酸が含まれている1)。そのため,リン酸質肥料や家畜ふん堆肥の施用により過剰なリン酸が土壌に供給されると,作物に利用されなかったリン酸は土壌中に徐々に蓄積することになる。そこで,土壌に蓄積したリン酸を利用した作物生産技術を開発し,その技術が普及すれば,肥料コスト低減に繋がることが期待される。

ここでは,熊本県におけるキャベツの主要作型である夏まき栽培を対象として,土壌診断による有効態リン酸レベルの評価に基づいたリン酸質肥料の削減法について検討した結果を紹介する。

2.試験の方法

試験は,熊本県農業研究センター内の畑圃場で実施した。土壌の種類は厚層多腐植質黒ボク土,作土の土性は埴壌土(CL)である。

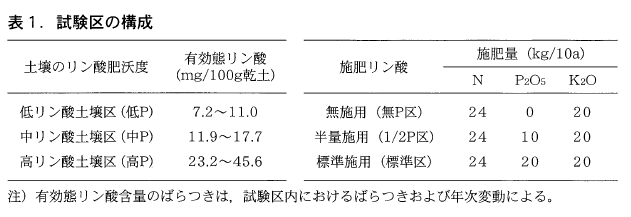

試験区は土壌のリン酸肥沃度とリン酸施肥量を組み合わせて設定した(表1)。土壌のリン酸肥沃度は,栽培前の土壌中の有効態リン酸含量が7.2~11.0mg/100g乾土の低リン酸土壌区(以下,低P),11.9~17.7mg/100g乾土の中リン酸土壌区(以下,中P),23.2~45.6mg/100g乾土の高リン酸土壌区(以下,高P)の3水準とした。また,リン酸施肥量は,熊本県の夏まきキャベツ栽培の施肥基準量である20kg/10aを施用する標準区,その半量(10kg/10a)を施用する半量減肥区(以下,1/2P区),リン酸質肥料を施用しない無リン酸区(以下,無P区)の3水準とした。高Pと1/2P区の組み合わせば試験区数の制限のため設置できなかったため,リン酸肥沃度3水準とリン酸施肥量3水準を組み合わせた計8試験区を設定した。なお,窒素および加里の施肥量は,熊本県の施肥基準量である窒素24kg/10a,加里20kg/10aとした。試験区の反復は,標準区および1/2P区については反復なしであったが,無P区においては,低Pを2反復,中Pおよび、高Pを3反復とした。

栽培試験は,同一圃場において2010~2011年の2年間で実施した。供試したキャベツ品種は「豊光」で,2010年は8月12日に播種し,9月1日に定植した。収穫は12月6日に行った。2011年は8月10日に播種し,9月2日に定植した。10月3日に追肥を行い,収穫は11月25日に行った。2ヶ年とも試験区は20.4㎡/区とし,栽植密度は294株/a(60株/区)とした。

供試肥料は,2010年は,窒素成分として尿素とCDU窒素を1:1の割合で混合した配合肥料,リン酸成分として重焼燐,加里成分として硫酸加里を用い,全量を基肥として施用した。2011年は分施体系とし,硫安を窒素成分として12kg/10a,硫酸加里を加里成分として10kg/10a基肥施用した。また,NK化成2号と硫安を用いて窒素成分で12kg/10a,加里成分で10kg/10aを結球開始前に追肥した。リン酸は,過リン酸石灰を用い,全量を基肥施用した。

収穫物調査は,収穫適期に各区20株を採取し,全重および結球重を計測した。また,調査株のうち結球重が平均値に近い3株から試料を採取した。試料は通風乾燥した後,湿式分解し,バナドモリブデン酸比色法でリン酸含有率を測定,その結果を基に作物体のリン酸吸収量を算出した。土壌中の有効態リン酸含量は,栽培前後の作土を採取し,風乾,粉砕,篩別した後, トルオーグ法で測定した。

3.試験結果

1)リン酸肥沃度とキャベツ収量の関係

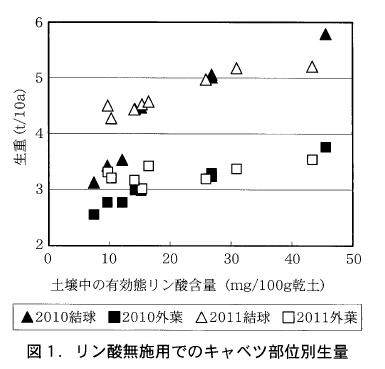

リン酸肥沃度が異なる土壌において,無P区におけるキャベツの結球部および外葉部の生重を図1に示した。結球重および外葉重は,土壌中の有効態リン酸含量が高くなるにつれて増加した。また両部位の重量とも,低Pの試験区にあたる有効態リン酸含量が10mg/100g乾土以下では,年次間変動が大きかったが,中Pにあたる15mg/100g乾土以上ではばらつきが小さくなった。さらに,高Pにあたる27mg/100g乾土以上では,熊本県におけるキャベツの目標収量である5トン/10a以上となった。この結果から,土壌の有効態リン酸含量が27mg/100g乾土以上であれば,リン酸肥料を施用しなくても目標収量を達成できることが示唆された。

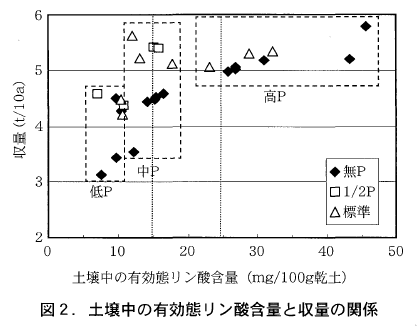

リン酸肥沃度が異なる土壌に対してリン酸肥料を施肥した場合のキャベツ収量の変化を図2に示した。リン酸肥料を標準量施用した場合,低Pにあたる有効態リン酸含量が11mg/100g乾土以下の土壌では,キャベツ収量が4.2トン/10aと,目標収量に達しなかった。一方,有効態リン酸含量が11mg/100g乾土以上では増収し,5.1~5.6トン/10aと目標収量を上回った。また,1/2P区の場合も,土壌の有効態リン酸含量が11mg/100g乾土以下では4.3~4.6トン/10aと低い収量で、あったが,中Pにあたる15mg/100g乾土以上では5.4トン/10aと目標以上の収量となった。

2)リン酸吸収量とキャベツの収量および土壌中の有効態リン酸含量との関

係

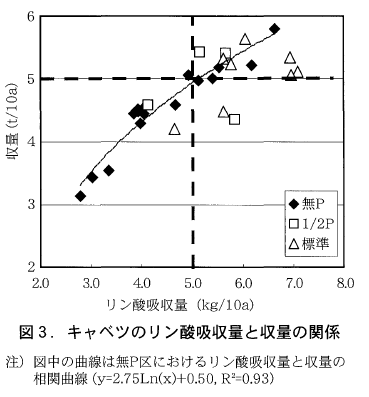

図3に示すように,キャベツの収量はリン酸吸収量とともに増加する傾向(正の相関)が認められた。ただし,試験区ごとにリン酸吸収量とキャベツの収量の相関をみると,標準区では正の相関が見られるものの低い相関関係であった。また,1/2P区では,明らかな相関関係が見られなかった。一方,無P区では,キャベツの収量とリン酸吸収量との間に,明らかに高い相関関係が確認された。このことから,無P区におけるリン酸吸収量,すなわち,土壌からキャベツに供給されるリン酸量は,キャベツの収量に大きく関係していると考えられた。さらに,無P区における収量とリン酸吸収量の関係式から,キャベツの目標収量5トン/10aを得るために必要なリン酸吸収量は5kg/10aと推定された。

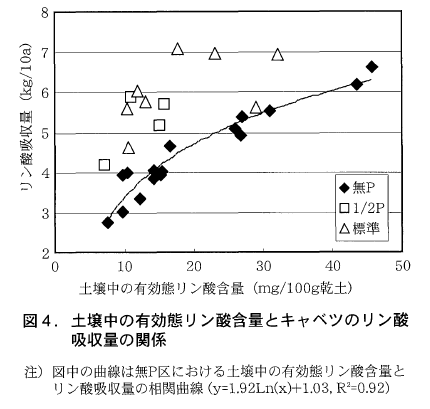

土壌の有効態リン酸含量とキャベツのリン酸吸収量との関係においても,リン酸吸収量は土壌中の有効態リン酸含量が増加するとともに増加する傾向が見られた(図4)。また,1/2P区および標準区のリン酸吸収量は,同程度の有効態リン酸含量であっても,無P区と比較して多くなる傾向が見られた。これは,キャベツが施肥したリン酸を吸収したことによるものと考えられた。一方で,無P区では,土壌中の有効態リン酸含量とキャベツのリン酸吸収量の相関決定係数が0.92と高く,両者に密接な関係が認められ,このグラフに対する回帰式から,土壌中の有効態リン酸含量が25mg/100g乾土以上であれば, リン酸質肥料を施用しない場合であっても,5kg/10a以上のリン酸がキャベツに吸収され, 目標収量である5トン/10aが達成できると考えられた。

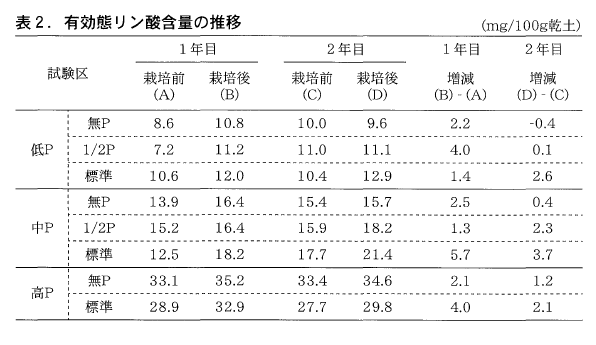

3)栽培期間中の有効態リン酸の推移

土壌中の有効態リン酸含量は,栽培開始前の2010年には,低Pでは7.2~10.6mg,中Pでは12.5~15.2mg,高Pでは28.9~33.1mg/100g乾土であり,いずれも黒ボク土畑における露地野菜の土壌診断基準値5~50mg/100g乾土の範囲内であった(表2)。

栽培前後における土壌中の有効態リン酸含量の差は, リン酸質肥料を2年間全く施用しなかった無P区においては,-0.4~2.5mg/100g乾土でほとんど変化せず,2年間の栽培期間では土壌のリン酸肥沃度はほとんど低下しないと考えられた。またリン酸質肥料を施用した1/2P区では0.1~4.0mg/100g乾土,標準区では1.4~5.7mg/100g乾土で, リン酸質肥料を施用することによりわずかながら有効態リン酸含量が増加する傾向が見られた。

4.考察

1)卜ルオーグ法によるリン酸減肥量推定の妥当性

本報告の目的は,黒ボク土畑における夏まきキャベツ栽培において,土壌のリン酸肥沃度に応じたリン酸肥料の適正施肥量(減肥量)を求めることであり, このためには土壌中の有効態リン酸含量を把握する必要がある。有効態リン酸評価方法としては, ここで用いたトルオーグ法に加えて,ブレイNo.2法やオルセン法など様々な方法が提案されている。これらの方法のうち, どの方法が作物によって実際吸収されるリン酸量を測定できるのかについては,現在議論されているところであるが,本試験においては無P区における土壌中の有効態リン酸含量とリン酸吸収量には高い相関が認められる(図4)。このことから,黒ボク土壌における夏まきキャベツ栽培において, トルオーグ法で求める有効態リン酸含量は,適正施肥量を求める尺度として有効であると考えられる。また,トルオーグ法は,①測定が容易である,②測定に際して高額な機器を必要としない,③危険な廃液等が出ないなどの利点があることから,水田,畑など地目を問わず多くの土壌について適用されており,データベースが豊富である。そこで,本報告では,有効態リン酸含量の測定において一般的に用いられているトルオーグ法による有効態リン酸含量に基づいてリン酸質肥料の減肥量を求めた。

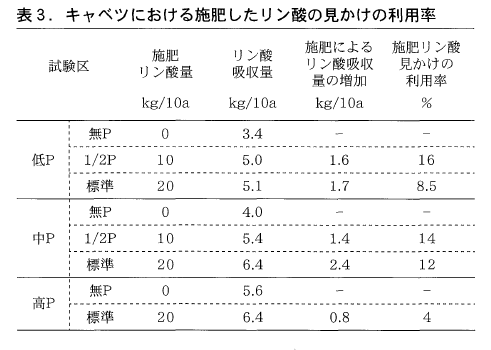

2)施肥リン酸の見かけの利用率

リン酸質肥料の適正な減肥量を求めるには,土壌からのリン酸供給量に加えて,施肥したリン酸がどの程度作物に利用されるかを示す利用率を求める必要がある。ただし真の利用率を求めることは困難であるため,本報告では施肥した場合の作物によるリン酸吸収量から施肥しない場合のリン酸吸収量を差し引き,リン酸施肥量で除して求める施肥リン酸の「見かけの利用率」を求めることとした。

リン酸肥沃度およびリン酸施肥量の違いによる施肥リン酸の見かけの利用率を表3にまとめた。まず,低Pの1/2P区では,リン酸吸収量が5.0kg/10aであるので,無P区のリン酸吸収量である3.4kg/10aを差し引いた1.6kg/10aがリン酸施肥によって増加する分と推定される。同様にして,標準区では1.7kg/10aがリン酸施肥によって増加すると推定される。また,中Pにおいては,施肥によって増加するリン酸吸収量は,1/2P区で1.4kg/10a標準区で、2.4kg/10aと推定される。これに対して,高Pでは無P区のリン酸吸収量が5.6kg/10aで, 目標収量の5トン/10aが達成できるリン酸吸収量5kg/10aを越えているため, リン酸質肥料を施肥する必要はないと考えられる。

これらの結果から,リン酸肥料の肥効が認められる低P~中Pにおける施肥リン酸の見かけの利用率を計算すると,1/2P区ではリン酸施肥量10kg/10aに対して吸収量は1.4~1.6kg/10a増加するので,施肥リン酸の利用率は14~16%,標準区では8.5~12%と推定される(表3)。これは,野菜栽培における施肥リン酸の利用率が10%程度であるという既往の結果2)とよく一致している。本報告では,リン酸減肥量を求めるにあたって,施肥リン酸の利用率を過大評価することによって減肥可能量以上の減肥量が算出されることを防ぐため,最小値以下である8%をリン酸肥料の見かけの利用率とし,以下の推定に用いている。

3)リン酸減肥量の推定

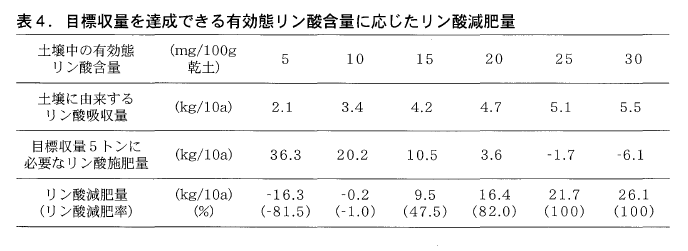

これまでの結果及び考察を基に,夏まきキャベツ栽培におけるリン酸肥料の減肥量について推定する。まず,土壌からの供給量は,肥料を施用しない無P区での有効態リン酸含量とリン酸吸収量の関係式(図4の◆のグラフで示す相関曲線)におけるリン酸吸収量(A) から求めることができる。次いで,このA値とキャベツの目標収量5トン/10aを得ることができるリン酸吸収量5kg/10aとの差を計算する。もし(5-A)が負の値であれば, リン酸肥料の施肥は必要ないと判断される。一方,(5-A)が正の値であれば土壌からのリン酸供給だけでは目標収量が得られないと判断されるので,その際はリン酸の不足量(5-A)を先に求めた肥料リン酸の見かけの利用率で除して必要量を求めることになる。このようにして求めた有効態リン酸含量レベルに応じた施肥リン酸の削減可能量を表4にまとめた。

この表において,有効態リン酸含量が黒ボク土における土壌診断基準値である5mg/100g乾土の場合,目標収量5トン/10aを達成するために必要とされるリン酸吸収量5kg/10aのうち,土壌からは2.1kgのリン酸しか供給されない。このため,5kgから2.1kgを差し引いた2.9kgを,リン酸肥料で補う必要がある。このとき,先に求めたリン酸肥料の見かけの利用率8%を用いると,必要なリン酸施肥量は2.9÷0.08で,36.3kg/10aと計算される。同様にして,土壌の有効態リン酸含量が10mg/100g乾土では20.2kg/10a,15mg/100g乾土では10.5kg/10a, 20mg/100g乾土では3.6kg/10aと有効態リン酸含量の増加に伴い,リン酸の施肥量は少なくなる。標準の施肥リン酸量は20kg/10aであるので,それぞれ-1.0%,47.5%,82.0%のリン酸減肥が可能と推察され

る。さらに,有効態リン酸含量が25mg/100g乾土かあるいはそれ以上である高リン酸土壌では,リン酸肥料を施用しなくても目標収量は十分達成できると考えられる。

5.まとめ

施肥されたリン酸は作物による吸収利用効率が低く,多量に施用しでも生育障害が出にくいため,「足りないよりは多めに入れた方が安心」といった生産性重視の考えから,しばしばリン酸の過剰施用が行われてきている。しかし,内外におけるリン鉱石等資源の需要および供給の量的バランスは,ここ最近変動が激しく,肥料価格を押し上げる要因ともなっている。一方で,地力保全基本調査や土壌環境基礎調査等から農耕地土壌におけるリン酸の集積実態が明らかにされている。このように,肥料価格の高騰やリン酸集積の現状を踏まえると,有効態リン酸を土壌診断によって評価し, リン酸の施肥量を削減する方法は肥料コスト低減技術として非常に有効であると思われる。

ここでは,リン酸固定力が大きい黒ボク土を対象に,夏まきキャベツ栽培における土壌の有効態リン酸含量の評価に基づくリン酸の施肥量削減について言及した。その結果,土壌のリン酸肥沃度に応じて施肥リン酸の削減が可能であることが明らかになった。現在,キャベツ以外の作物についてもリン酸肥沃度との関連で施肥試験が行われており,今後多くの作物について有効なリン酸減肥技術が開発されることを期待したい。

6.参考文献

1)中山統雄,原野幸子,坂本夏美,中村寿男,鶴岡克之(2014)

県内の家畜排油物由来堆肥および液状きゅう肥の含有肥料成分特性

熊本県農業研究センター研究報告第21 ,37-41

2)Mishima S. It ahashi S. Kimura R. Inoue T.(2003)

Trends of Phosphate Fertilizer Demand and Phosphate Balance in Farmland Soils in Japan,

Soil Sci. Plant Nutr.,49 (1)39-45

<産地レポート>

和歌山県JA紀州

緩効性肥料「IB604」使用したブロッコリーのご紹介

ジェイカムアグリ(株) 「農業と科学」編集部

JA紀州は, 2014年4月に3つのJA(みなべいなみ 紀州中央 グリーン日高)が合併し発足しました。JA管内の御坊市は,色々な園芸作物が栽培されています。春はウスイエンドウ,夏はナスやゴーヤの栽培が盛んで,秋冬園芸ではブロッコリーを始めキャベツ・白菜が作られており,収穫物は主に京阪神に出荷されています。和歌山県のブロッコリーは近畿で1番作付面積(平成26年137ha)があり,中でも御坊市は特に栽培が盛んに行なわれている地域です。そこで,今回はブロッコリー栽培の模様とそれに使われているIB604についてご紹介いたします。

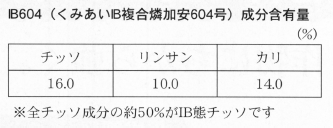

JA紀州のブロッコリー栽培は9月頃定植~12月収穫が主で10月定植~1月収穫もあります。このブロッコリー栽培で使用されている緩効性肥料「IB604」は,30年以上前から御坊市の農家に愛用されているロングセラー商品です。「IB604」は,全チッソ成分16%の内,肥効が持続するIB態チッソが約50%で,施肥の省力化(追肥量削減)が可能となっています。また栽培農家の方からは収量も良く,秀品率の高いブロッコリーが出来る肥料だと高い評価を頂いています。

さとうきびの土壌診断に基づく適正施肥

ジェイカムアグリ株式会社

九州支店

技術顧問 郡司掛 則昭

はじめに

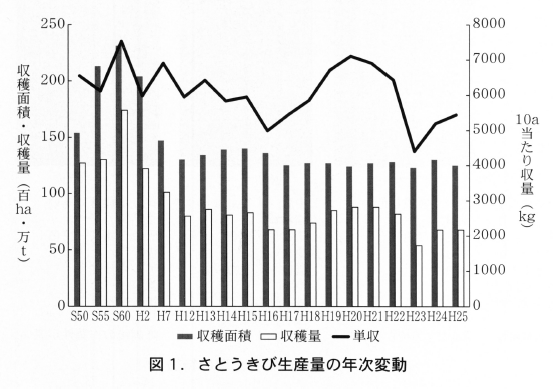

沖縄県における平成25年の農業産出額は885億円に達しているが,このうち耕種部門ではさとうきびが151億円とトップで,全国におけるさとうきび生産の6割近くを占めている。サトウキビの栽培面積は21,100ha,収穫面積は13,894haであり,栽培面積は沖縄県の農地面積の52%を占めている(図1)。また,栽培農家は18,741戸であり,沖縄県の農家の7割はサトウキビを栽培している。

しかしサトウキビ単収(県平均)はおおよそ60~70トン/haで、近年横ばい状態が続いている(沖縄県農林水産部,2011a)。その原因として,製糖価格の低迷など経営的な要因,台風や干ばつ等,また病害虫の発生など環境的な要因が挙げられているが,土壌環境の悪化も一因となっていることが指摘されている。

ここでは,沖縄県におけるさとうきび生産土壌の最近の地力実態について紹介し,さとうきび生産のための施肥管理のあり方について述べたい。

さとうきび栽培の現状

(1)主要作型と生産実態

さとうきびの作型は生育特性と沖縄県に特有の気象条件を反映して,3月頃に植付けする春植え栽培,9月に植え付けする夏植え栽培,また収穫後圃場に残った切り株から新しい萌芽茎を育てて栽培する株出し栽培に分けられる。春植え栽培および株出し栽培は1年1作であるのに対して,夏植え栽培は2年1作と栽培期間は長期間に及ぶが,台風害や潮風害に対して強く収量性や品質が向上するなどの理由から現在主流の作型となっている。

(2)さとうきび生産の目標

さとうきび栽培面積を拡大するためには,生産条件の整備等を進めることが急務である。栽培体系としては株出し栽培では,さとうきび苗の植付け作業が不要であるなど省力効果が大きく株出し栽培への移行を一層推進することが不可欠である。具体的な目標としては,さとうきびの全収穫面積に占める株出し栽培の割合については,平成27年までに現在の5割を下回る水準から1割程度拡大させる,また株出し栽培の5.6トンの低い平均単収を6.5トンへと2割程度向上させることを目標としている。

(3)さとうきび栽培土壌の特徴

さとうきびの増産を図る上で,沖縄県の島嶼地域に分布している特殊土壌である国頭マージ,島尻マージ,ジャーガルの生産力をどのようにして増強するかが重要である。

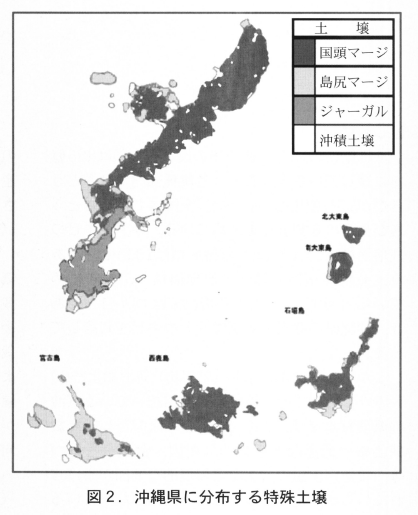

国頭マージは,沖縄本島中北部,久米島,八重山地域の台地,丘陵地,山地に分布し,面積は畑のうち55%を占めている(図2)。島尻マージは,石灰岩を母材とし沖縄本島中南部,宮古地域,八重山地域,ジャーガルは沖縄本島中南部の丘陵地などに見られ,分布面積はそれぞれ27%および8%分布している。

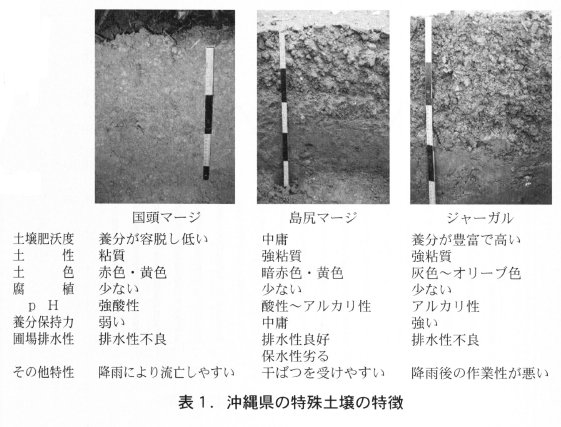

これらの土壌は,いずれも土色, pHや養分保持力などが特有の性質を示す。国頭マージはpHが低くて養分が溶脱した痩せた土壌,ジャーガルは石灰質であるためpHは高いが養分は比較的豊富な土壌,島尻マージは両者の中間的な性質を示すが,いずれも畑土壌としての生産性は低位である(表1)。

したがって, これらの土壌の生産力を評価し,それに基づいて有効な土づくり対策を実施することが不可欠である。その際,土壌診断は有力なツールであると考えられる。

土壌診断と土壌診断結果

(1)土壌診断の目的

土壌診断の目的は,さとうきびに限らず全ての作物が健全に生育し安定した収量を達成するために必要な養分・水分を補給し土壌の理化学性を増強・維持することである。この場合,土壌の理化学性の実態を知り,今後の土壌・施肥管理の方針を決めるものさしが土壌診断基準値である。

土壌診断基準値は,通常の施肥基準に基づいて施肥すると,さとうきびが健全に生育し目標とする収量および品質の農産物を生産できる土壌の物理性,化学性,生物性の適正な値あるいはその範囲である。物理性では作土の厚さやち密度など,化学性ではpH,EC,交換性陽イオン,CECや可給態リン酸など,生物性では腐植や硝酸化成能などが該当する。

(2)土壌診断の実施手順

土壌診断は,作土の厚さや硬さ,粘土や砂が多いか少ないかの土性,土の色を示す土色などを調べる土壌調査から始まる。この土壌調査は土壌断面を作製し,定法に基づいて国頭マージ,島尻マージ,ジャーガルなどに分類する。これによって調査対象土壌の基本的な性質を知ることができる。

土壌調査によって得た土壌サンプルについて土壌の化学性や物理性の現状を実験室内等で分析する。分析項目は通常の畑土壌と同じである。物理性では,作土の厚さ,地下水位,ち密度,三相分布,孔隙率などである。作土の厚さ,地下水位,ち密度は土壌調査時に現場で調べるが,三相分布や孔隙率は特定の容器でサンプリングして室内で測定することになる。化学性は,いずれも持ち帰った土壌を乾かして飾分けした後,所定の方法で分析する。

このようなスキームに基づいて土壌診断が進められるが,実際に必要な分析項目数には作目によって違いがある。さとうきびの場合も一般の作物と同様に,pH,EC,硝酸態窒素,可給態リン酸,交換性カリ,石灰,苦土とCECが日常行うべき分析項目とされている。しかし, これらに項目についても毎回実施するには手間や費用がかかるため,作付け前に実施する項目は主に施肥設計に反映させる必要があるpH,EC,硝酸態窒素および交換性カリに絞ってよいと思われる。一方,交換性石灰や交換性苦土はpHやECから推定できるし,CECや腐植含量などは毎回大きく変動する項目ではない。

(3)さとうきび栽培土壌の診断結果

土壌分析は普及センターやJAなどで数々実施されているが,このうち昭和54年度から実施された土壌環境基礎調査モニタリング調査は農林水産省が定めた調査方法および、分析方法に準じて5年ごとに同一圃場を調査し,同じ肥培管理を繰り返した圃場での経時的変化を追跡調査できる上に,栽培期間が長く比較的多肥のさとうきび栽培土壌の地力実態を知る上で非常に好都合である。

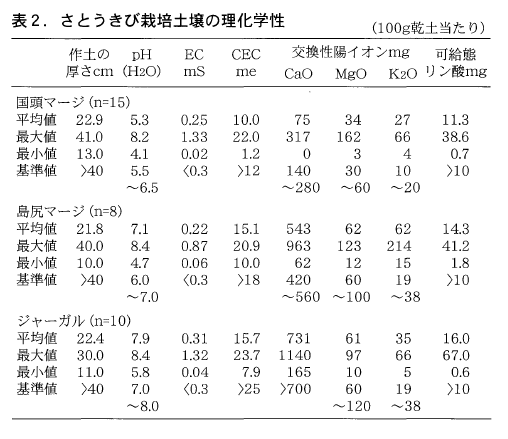

平成11年~19年にかけて実施された土壌環境基礎調査モニタリング調査結果を表2にまとめている。この表においては,土壌診断結果を土壌タイプ別に平均値と最大値,最小値および沖縄県においてさとうきび栽培で採用されている土壌診断基準値を記載している。

作土の厚さは土壌の違いに関わらず一律40cm以上が基準であるが,国頭マージで平均22.9cm,島尻マージで21.8cm,ジャーガルで22.4cmと大きく基準値を下回っている。

CECの平均値は,国頭マージで10.0me,島尻マージで15.1meおよびジャーガルで15.7meとそれぞれの土壌に対する基準値をいずれも下回る結果であった。

pHの平均値は,国頭マージでは5.3と診断基準の下限値の5.5とほぼ同等,島尻マージも7.1と診断基準の上限値である7.0とほとんど同じ,ジャーガルでは7.9と診断基準内にあり,土壌の種類によってpHは異なるが,診断基準値から大きく外れることはないと考えられた。

ECは基準値が0.3mS以下であるが,ほとんど全ての土壌が診断基準値内にあり,適切な管理がされていると考えられた。

交換性陽イオンについては,国頭マージでは交換性カルシウムは平均75mgと低いが,カリウムは27mgと基準値の20mgよりも高い傾向であった。また島尻マージでそれぞれ543mgおよび62mgと基準値よりもやや高い傾向が認められたが,ジャーガルではそれぞれ731mgおよび35mgとほぼ適正な範囲の値であった。

可給態リン酸の平均値は11. 3mgから16 .0mgといずれの土壌とも診断基準値10mg以上の値であるが,最小値と最大値との変動が大きかった。

以上のように,さとうきび栽培土壌の地力は必ずしも良好であるとは言えない状況にあると推察される。すなわち,概してECや可給態リン酸ならびに交換性マグネシウムはほぼ適正であるが,作土は浅い, pHは変動が大きい,CECや交換性カルシウムは低いが交換性カリウムは高いなどと診断基準値から外れる項目が少なくないと思われる。

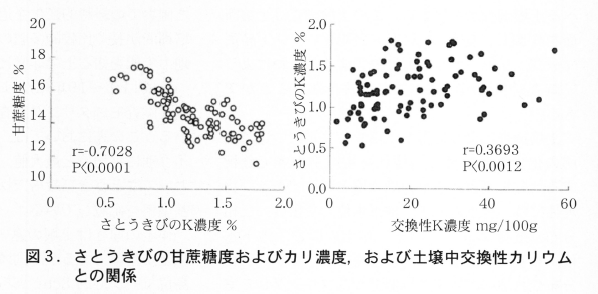

土壌診断に基づく適正施肥の考え方

前述の結果から,さとうきびに対する生育・収量を確保し品質に影響する窒素,リン酸,カリの望ましい施肥法ついて考えてみると,土壌EC値と可給態リン酸はほぼ適正域にあるので,それぞれに対応する窒素およびリン酸に関しては施肥基準どおりに施肥することが増収につながると推察される。これに対して交換性カリウムは診断基準値を越えて過剰の状態である。さらに,図3に示すように,土壌の交換性カリウム含量が高い圃場のさとうきびほど作物体中カリウム含量が高いため甘庶糖度が低下するなどカリ過剰による品質低下が確認されている。高糖度が品質面で強く求められるさとうきび栽培では,カリウムが土壌中に過剰集積しないように定期的な監視を怠ってはならない。

ここでは,カリウム過剰が深刻であることを指摘したが,これに加えてリン酸なども肥料価格の高騰が懸念されている。生産コスト低減を実現できる生産技術としてさとうきび栽培土壌が本来有する地力を余すところなく利用する土壌診断に基づく施肥技術を着実に実施することが有効ではないかと思われる。