第688号 2017(H29) .02-03発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成29年2-3月

本号の内容

§茶園の土壌水分測定に有効で安価な土壌水分記録計の開発

鹿児島県農業開発総合センタ一 茶業部

環境研究室

室長 後藤 忍

§<産地レポート>

JAならけん椿井営農経済センター

奈良県平群町の小菊栽培で活躍する育苗培土「与作N-100」 について

ジェイカムアグリ(株) 「農業と科学」編集部

§飼料用米「べこあおば」の疎植栽培に

対する肥効調節型肥料の効果

元 農研機構東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

茶園の土壌水分測定に有効で

安価な土壌水分記録計の開発

鹿児島県農業開発総合センタ一 茶業部

環境研究室

室長 後藤 忍

1.はじめに

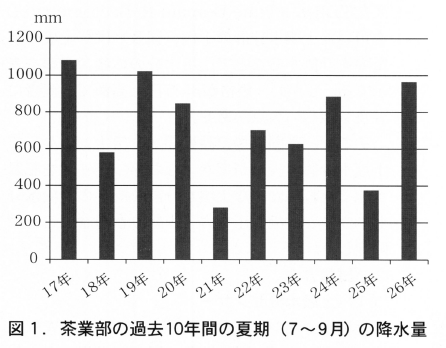

近年,地球温暖化の影響から各地で大雨や干ばつが頻発している。図1に本県茶業部の過去10 年の夏期の降水量を示した。半分の5年で平年降水量の845mmを20%下回る干ばつ傾向である。干ばつ時には生産者は干ばつ害回避のために,適切な時期に圃場へのかん水が必要である。しかし,作物のかん水開始の土壌水分と圃場の土壌水分の両方を把握していないため,畑地かんがい施設の有無に関わらずかん水開始の時期が判断できずにいる。干ばつ害を避ける以外にも,かん水により土壌水分を適正に保つことで作物の収量,品質を上げる事例は過去に多く報告されている。すなわち,土壌水分を生育ステージに合わせて保持することは作物生産上きわめて重要であるが, これまでは生産者の勘に頼った管理がなされてきた。

市販されている土壌水分計は多数ある。なかでも約1万円程度で入手できる寺田式テンションメーター(図2)は農業関係の試験研究機関や一部生産現場でも利用されている。この土壌水分計は脱気水(あらかじめ沸騰させ水分中の空気を取り除いた水)を用い,土壌に埋設したポーラスカップを通じて脱気水が沁み出し周囲の土壌の吸引圧(土壌水分)と平衡したpF(圧力)を計測している。したがって,畑の土壌では脱気水は常に測定器外へ漏出する動きとなる。土壌水分が比較的多い場合は測定器への脱気水の補充は少なくて済むが,乾燥が進み土壌水分が少ない場合はたびたび脱気水を補充する必要がある。脱気水の補充のたびに測定器内の圧力が下がり元の圧力に平衡するのに時間がかかるので測定の連続性が途切れる欠点がある。また,測定デ一夕の記録装置も備えていない。

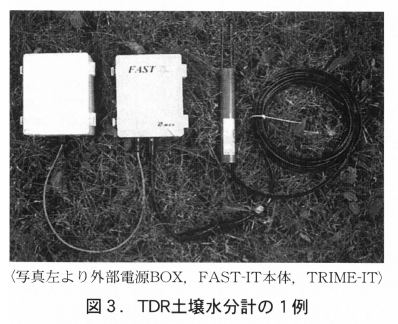

連続的に測定出来,測定データの記録装置を備えたTDR法(Time Domain Reflectometry法)を用いた土壌水分計の1例(図3)は,土壌の誘電率を計測することで土壌水分の体積含有率を表示する。しかし,価格が35万円と高額で生産者に普及しづらい欠点がある。

そこで,茶園ほ場で長期間メンテナンスなしで土壌水分値の表示ができ,なおかつデータを記録可能で比較的安価な土壌水分計を既存の土壌水分センサーと直流電圧ロガーを組み合わせることで開発した。

2.試験方法

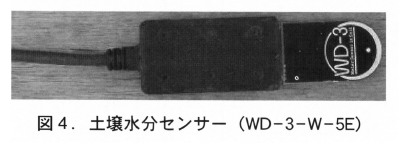

(1)土壌水分センサー

土壌水分センサーは,商品名:WD-3-W-5E(株式会社A・R・P社製)(図4)を用いた。本センサーの土壌水分検出方式は折り返し平行伝送路方式(特許第4189684)で使用する乾電池の電圧が直流4.5~15Vの範囲であれば,センサー周囲の土壌の体積含有率(0~100%)を直流電圧(0~1,000mV)で出力する。今回の測定には9Vアルカリ乾電池(6LR61Y)を用いた。

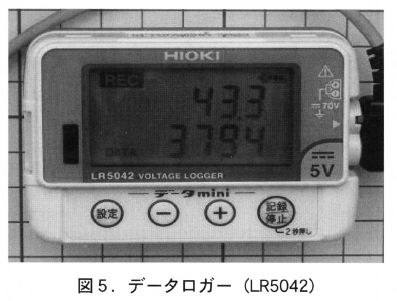

(2)直流電圧ロガー

土壌水分センサーから出力する直流電圧を記録する直流電圧ロガー(図5)は商品名LR5042(日置電機株式会社製)を用いた。本機は単3型アルカリ乾電池(LR6) 1個で作動する。電池寿命は記録間隔が1時間で,省電力設定の場合,約2年間である。記憶容量は60,000データであり,記録間隔が上記に示した1時間だと約7年分のデータを取り込むことができる。

(3)データのパソコンへの取り込みと加工

直流電圧ロガー内に記録されたデータの取り込みには通信アダプタ:商品名LR5091 (日置電機株式会社製)を用いた。なお,本機を使用する際には,あらかじめ付属のCD-Rか日置電機のホームページからPCアプリ「LR5000用ユーティリティ」をコンピュータにインストールしておく必要がある。データはCSVファイルに出力し,Microsoft Excelファイルに貼り付け,図やグラフに加工することが出来る。

(4)土壌水分の測定

土壌水分の測定は,鹿児島県農業開発総合センター茶業部の茶園ほ場で行った。土壌水分センサーの埋設場所は茶園のうね間で深さ15cmの位置である。土壌条件は多腐植質黒ボク土で,埋設期間は2015年4月13日~2015年9月15日である。

(5)土壌水分ーpF曲線の作成

作物のかん水を開始する土壌水分は,土壌pFで示される場合が多い。しかし,土壌の種類によって同じ体積含有率の土壌水分でもその土壌pFが異なる。したがって土壌水分を体積含有率で示す土壌水分計では土壌毎に土壌の体積含有率の土壌水分をpFに読み換える作業が必要となってくる。そこで,県内に一般的な多腐植質黒ボク土と細粒黄色土を用いて土壌水分とpFとの関係を明らかにした。ガラス室内に直径50cm,深さ50cmの大鉢に両土壌を充填し,水銀マノメーター2本と土壌水分センサー2個を深さ15cmに交互に埋設した。湛水条件から徐々に乾燥させ,水銀マノメーターのpF値と土壌水分センサーの示す体積含有率(%)を測定した。それぞれの平均値を出し土壌ーpF曲線を作成した。

3.試験結果

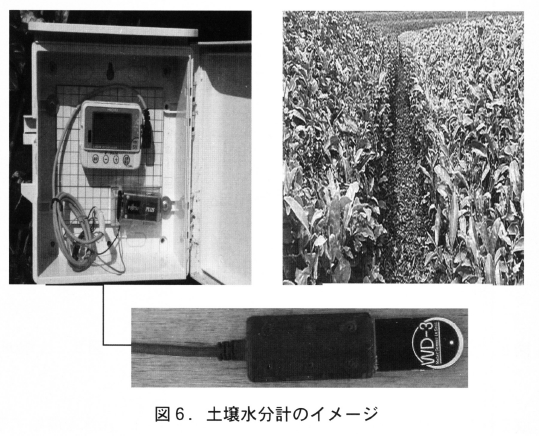

(1)土壌水分計のイメージ

図6に土壌水分計のイメージを示した。圃場に埋設された土壌水分センサーはウォールボックス内の電圧ロガーから1時間に1回, リード線を通じて9V電池から通電され,直流電圧(体積含有率%)を電圧ロガーに送り記録する。なお,通電中の数秒以外はスイッチが切られる省電力設定のため9V電池の消耗は極力抑えられる。土壌水分を測定した2015年4月13日~2015年9月15日以降も継続中であるが1年経過後も電圧ロガーの内部電池およびセンサ一通電用9Vアルカリ乾電池ともに電池交換なしに作動している。

(2)土壌水分計に要した費用

開発した土壌水分記録計は,土壌水分センサー, 直流電圧ロガー,通信アダプタ,ウォールボックスおよびその他部品等から構成されるが,製作費用は約5万円で済み,既存のものより生産者が入手しやすいものとなった。

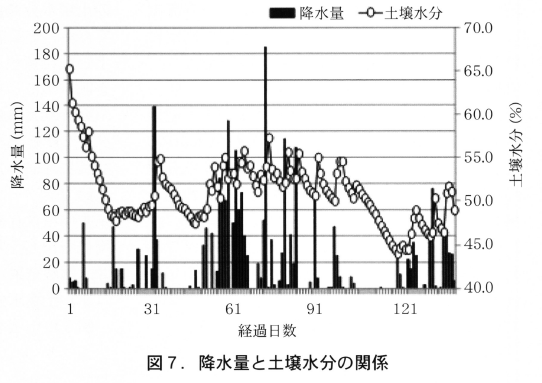

(3)土壌水分測定結果

図7に測定期間内の土壌水分と最寄りの降水量を合成したグラフを示した。埋設当初は,土壌水分センサーと土壌が馴染むよう埋設場所を湛水条件にしたため土壌水分が高くなっているが, 2週間経過以降は降水量と土壌水分の関係がよく対応していることがわかる。

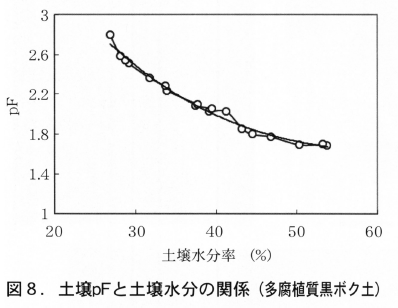

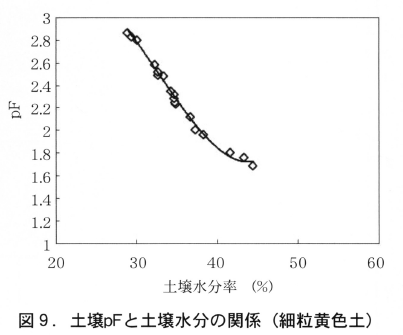

(4)土壌水分ーpF水分曲線

図8および図9に多腐植質黒ボク土と細粒黄色土のpF(水銀柱)と土壌水分率の関係を示した。茶園のかん水開始点のpFは2.3とされており,両土壌においても概ね土壌水分が35%になればかん水を開始することを判断できる。

4.おわりに

土壌水分を連続的にモニタリングすることは,茶の栽培のみならず,いずれの農作物の栽培管理においても重要である。特に施設かんきつでは土壌乾燥が糖度上昇に結び付き,南西諸島のサトウキビの増収にはかん水が重要とされている。今後,開発した土壌水分記録計のデータを用いた管理で農作物の増収や品質管理に役立ててもらえば幸いである。

<産地レポート>

JAならけん椿井営農経済センター

奈良県平群町の小菊栽培で

活躍する育苗培土「与作N-100」 について

ジェイカムアグリ(株) 「農業と科学」編集部

菊は古今集に12首も詠まれており,古くから大和の国(現奈良県)にゆかりの深い花です。菊栽培は明治の終わり頃から露地栽培を中心に広がりました。特に平群町の菊栽培は,100 年以上の歴史ある産地ですが,昭和50年代後半から小菊栽培に特化することでブランド力の強化を図ってきました。

当産地は日照,土質が菊栽培に適した自然環境であり,さらに中山間地の標高約400mを活かした小菊作りに最適な条件下,夏秋期の生産量は日本ーを誇ります。また新鮮で高品質な『平群町の小菊』でブランド化し,高い市場評価を得ています。

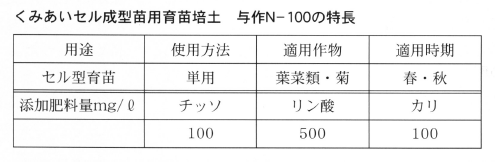

平群町の菊農家は,野菜栽培においても発芽が良く均一な苗が出来る軽量なセル成型育苗用培土「与作N-100」を使用して高品質の野菜を生産し,高い収益を上げております。

今回, JAならけん椿井営農経済センター管内の小菊農家を6月中旬・7月下旬に訪問し,栽培の様子を撮影させて頂きました。

飼料用米「べこあおば」の疎植栽培に

対する肥効調節型肥料の効果

元 農研機構東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

1.はじめに

飼料用米は流通価格が安い(25~30円/kg)ため,低コスト生産技術の導入や多収穫(粗玄米重で800kg/10a以上)技術の開発が重要である。直播栽培による低コスト化も考えられるが,直播機の導入等の新たな投資が必要である。さらに,育苗コストを抑えることも重要である。そこで,持続的な資源循環型飼料用米生産を目指して,東北日本海側北部地域において家畜ふん堆肥施用条件下で近年,普及が進んでいる疎植栽培技術と肥効調節型肥料を用いた全量基肥施肥技術を導入することにより,省力化や育苗コスト,追肥コスト及び追肥労力を低減しながら飼料用米の多収穫栽培技術の開発を試みた結果,慣行栽培と同程度の収量を得たので紹介する。

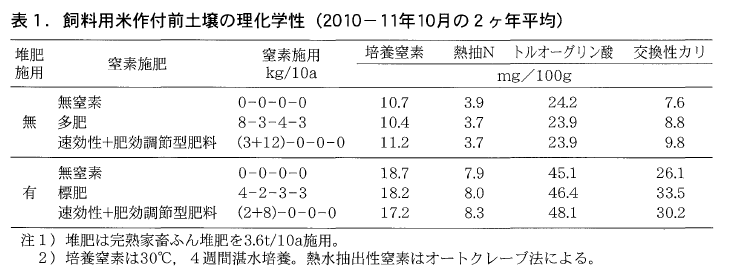

2.方法

2011年~2012年の2ヶ年にわたり,秋田県大仙市の農研機構東北農業研究センタ一大仙研究拠点内の細粒灰色低地土において, 2003~2004年より完熟家畜ふん堆肥(牛ふん:豚ぷん:鶏ふん=6:3:1で水分73%,乾物中全窒素1.8%,P2O5 2.8%,K2O 4.9%, C/N比22.3)3.6t/10aを連用している圃場と隣接無施用の水稲連作圃場で栽培試験を実施した。飼料用米作付前の2010年と2011年10月の2ヶ年平均の土壌理化学性を表1に示した。家畜ふん堆肥を連用している圃場では無施用土壌に比べ培養窒素や熱水抽出性窒素で示される可給態窒素,可給態リン酸の指標のトルオーグリン酸,交換性カリとも多く,地力が高かった。なお,可給態窒素及び家畜ふん堆肥無施用のトルオーグリン酸は無窒素区と施肥区で差が無かったが,交換性カリや家畜ふん堆肥施用のトルオーグリン酸は施肥区の方が無窒素区よりやや高めであった。

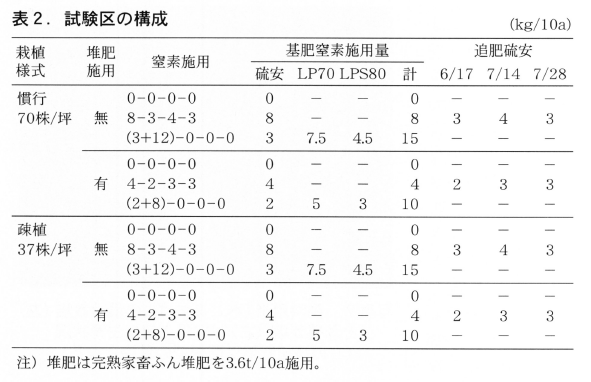

施肥試験として無窒素区(0-0-0-0),多肥区(堆肥無施用で8-3-4-3) 標肥区(家畜ふん堆肥施用で4-2-3-3) のほか堆肥無施用で減肥した速効性肥料+肥効調節型肥料区((3+12)-0-0-0区:速効性窒素(硫安) 3kg/10a+LP70-N7.5kg/10a+LPS80-N4.5kg/10a,堆肥施用で減肥した(2+8)-0-0-0区:速効性窒素(硫安)2kg/10a+LP70-N5kg/10a+LPS80-N3kg110a)を設けた(表2) 。基肥窒素は5月8日頃に過燐酸石灰及び塩化カリ(P2O5,K2Oはそれぞれ8kg/10a)とともに施用した。なお,窒素追肥は分げつ期6月17日幼穂形成期7月14日頃,減数分裂期7月28日に硫安で表面施用した。

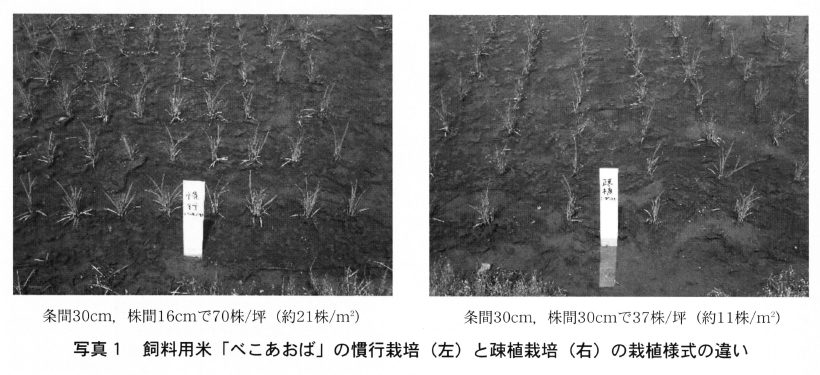

5月15日頃に飼料用米品種「べこあおば」(稚苗:25日苗)を1株3.5~4本植えとし,機械移植した。栽植密度は慣行栽培を70株/坪(約21株/m2), 疎植栽培を37株/坪(約11株/m2)とした(写真1)。中干しは6月26 日~7月4日頃,収穫は9月24日~27日に行った。調査項目は水稲の生育・収量及び収量構成要素,主稗の枝梗調査,葉身長,節問長及び第3節問の茎太であった。各年次とも1区78m2,1反復で試験を実施した。

3.結果と考察

1)肥効調節型肥料の窒素積算溶出率の推移

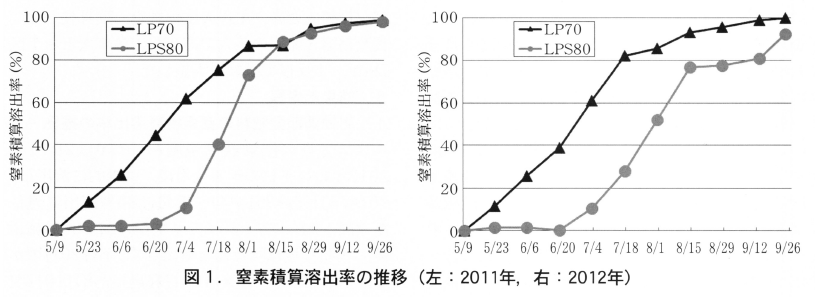

リニア型の肥効調節型肥料LP70は2011~2012年のいずれの年も施用後,直線的に溶出し,70~75日後の7月中旬~下旬に80%溶出に達した(図1)。一方シグモイド型のLPS80は施用後,40日程度はほとんど溶出せず, 6月20日頃から溶出が始まり,90~100日経過した8月10日頃に80%溶出に達した(図1)。したがって,LP70は基肥,分げつ肥,穂肥,LPS80は穂肥の役割を果たしていると考えられた。

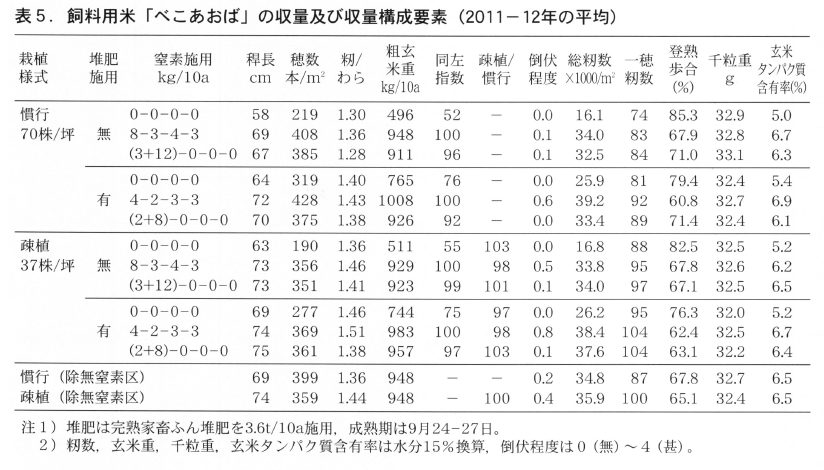

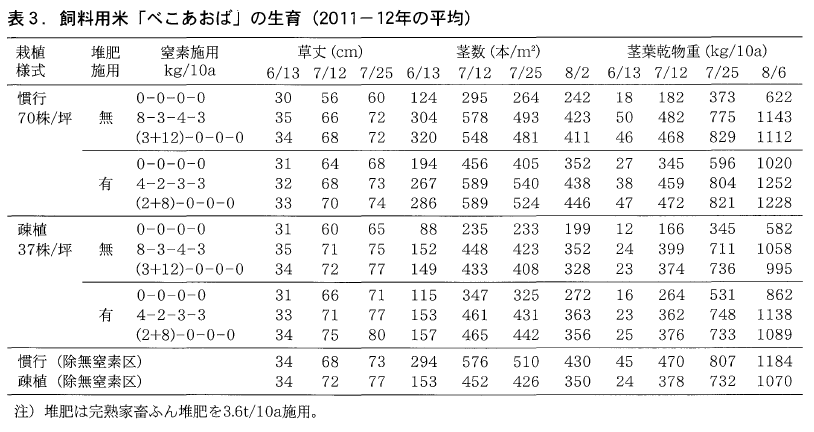

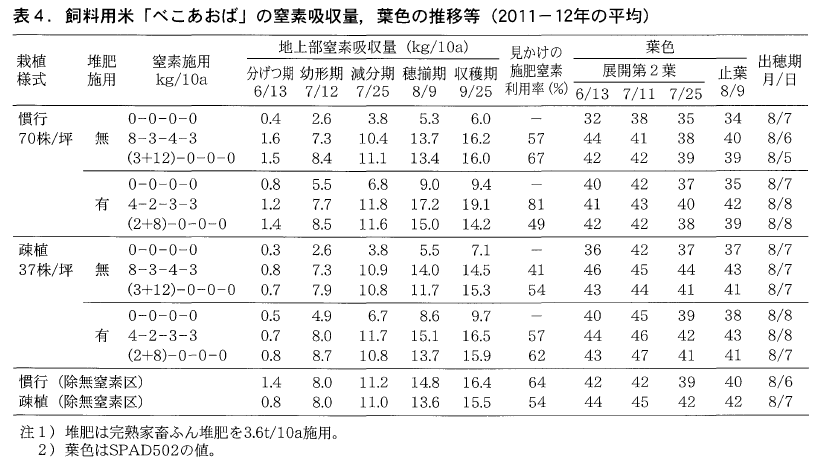

2)完熟家畜ふん堆肥施用下における疎植栽培及び肥効調節型肥料の影響

(1)疎植栽培の影響

水稲の草姿は慣行栽培(株間16cm,70株/坪)で株が閉じた状態になるのに対し,疎植栽培(株間30cm,37株/坪)では7月上旬には株が開帳して横に張り出すようになった(写真2)。

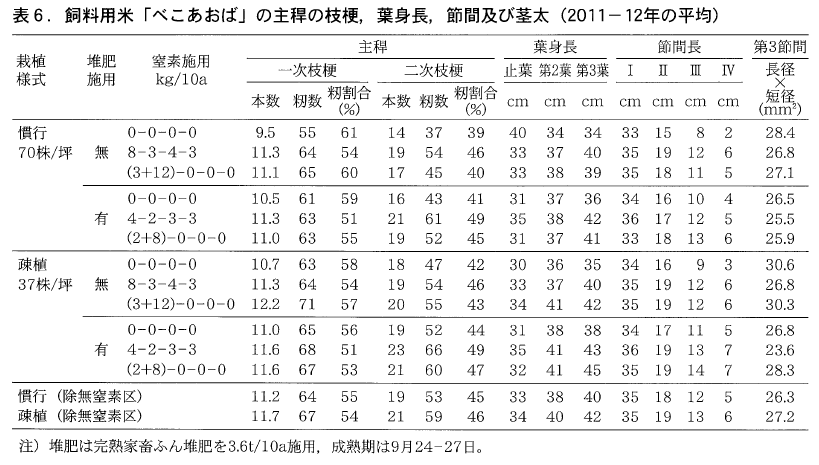

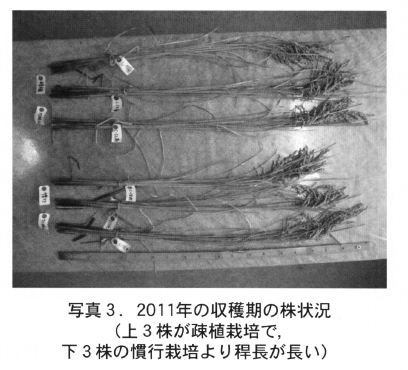

疎植栽培は,慣行栽培に比べ,草丈,稗長とも5~7%ほど長かったが,第3節間がやや太く,倒伏程度に大きな差は無かった(表5,表6,写真3)。

また,初期茎数が50%程度少なかった(表3)。7月中旬の幼穂形成期以降の茎数も15~20%程度少なかった(表3)。また,初期乾物重も50%程度少なく,後期乾物重も10%程度少なかった(表3)。

疎植栽培における地上部窒素吸収量は分げつ期には慣行の57%程度と低かったが, 7月中旬の幼穂形成期以降は慣行より5~10%程度低くなっ(表4)。また,疎植栽培における葉色は全生育期間にわたり,慣行栽培に比べ, SPAD値で2~3程度高めに推移し,葉色が濃かった(表4)。出穂期は栽植密度によってほとんど変わらなかった。みかけの施肥窒素利用率は疎植栽培で54%と,慣行の64%に比べ10ポイント低い傾向であった(表4)。

収穫物調査では,疎植栽培において慣行栽培より穂数が10%程度少なかったが,籾/わら比が6%高く,一穂籾数は15%程度多いが,登熟歩合は低めとなった。しかし,総籾数,千粒重,玄米タンパク質含有率は同程度であり,粗玄米重も収量指数が97~103と同程度であった(表5)。また,疎植栽培により主稗の一次枝梗本数,籾数は2~5%程度,主稗の二次枝梗本数,籾数は10%程度それぞれ増加した(表6)。さらに,疎植栽培により主稗の一次枝梗籾割合は少なめ,木村ら(2005) の場合と同様に主稗の二次枝梗籾割合は多めとなった(表6)。また,疎植栽培により止葉,第2葉と第3葉の葉身長が1~2cm長く,第2~第4節間が長めで,これが稗長の長い理由と考えられた。さらに第3節間の茎は太めであり, これが稗長が長いにもかかわらず倒伏程度が慣行栽培と差が小さい原因のーっと考えられた(表6)。

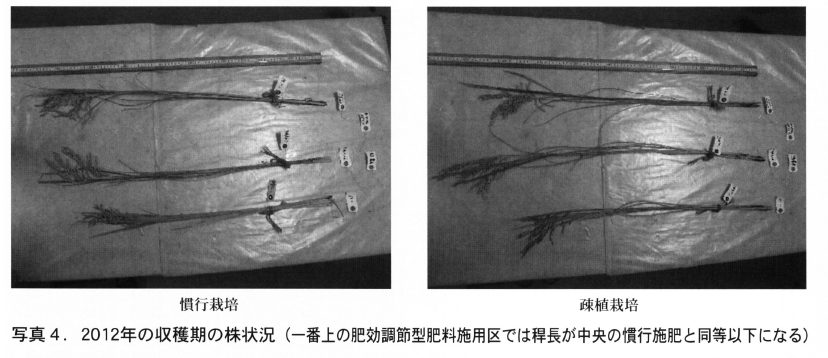

(2)肥効調節型肥料の影響

草丈は疎植,堆肥施用の有無にかかわらず,肥効調節型肥料施用で長くなったが,稗長は同等以下であった(写真4,表3,表5)。

茎数は堆肥施用でほぼ同じであったが,堆肥無施用で,肥効調節型肥料施用により5%程度少なかったが,茎葉乾物重は差が小さかった(表3)。慣行栽培の肥効調節型肥料施用減肥区では穂数は1割前後少なかったが,疎植栽培ではほぼ同じであった(表5)。慣行栽培の堆肥施用を除き,肥効調節型肥料施用減肥区で見かけの施肥窒素利用率が高いものの,地上部窒素吸収量は少なめで,葉色もやや淡かった。なお出穂期はほとんど変わらなかった(表4)。

一穂籾数は,慣行栽培の堆肥施用を除き,肥効調節型肥料施用減肥区で慣行と同等以上となった(表5)。肥効調節型肥料施用減肥区では窒素を減肥しない場合に比べ,総籾数は少なめで,登熟歩合は高め,一穂籾数は多く,籾わら比は低く,粗玄米重も1~8%とやや低めとなった。千粒重は同等か多めで,玄米タンパク質含有率は低めとなった(表5)。さらに,主稗の一次枝梗本数,籾数はやや増加し,主稗の二次枝梗本数,籾数はやや減少した(表6)。さらに,肥効調節型肥料施用減肥区で主稗の一次枝梗籾割合は多めで,二次枝梗籾割合は少なくなった(表6)。また,疎植栽培の肥効調節型肥料施用減肥区では第2葉と第3葉の葉身長が2~4cm長いものの,第1~第4節間は変わらず第3節間の茎は太めであり, このことが倒伏程度の低い理由と考えられた(表5,表6)。

4.論議及びまとめ

東北太平洋側北部地域では,飼料用イネにおいて疎植栽培は慣行栽培に比べ黄熟期乾物収量が5%程度,減収することが報告されている(関矢ら:2012)。一方,東北日本海側南部地域においては,飼料用米について疎植栽培により収量が同等以上となることが認められている(齋藤ら:2009,齋藤ら:2010)が,東北日本海側北部地域ではその効果が不明であった。また,食用米についても,関東北部では食用品種「なすひかり」について,疎植栽培により慣行栽培と同等以上の収量が得られ,玄米の外観品質が慣行栽培より優れ,玄米タンパク質含有率が慣行栽培よりわずかに低い傾向が見られたことが報告されている(五月女ら:2011)。さらに,水稲「コシヒカリ」についても疎植栽培により慣行栽培と同等の収量・外観品質が得られている(和田ら:2011)。

そこで,農研機構東北農業研究センタ一大仙研究拠点(秋田県大仙市)において,家畜ふん堆肥を連用している水田と無施用水田で,飼料用米「べこあおば」を70株/坪の慣行栽培と37株/坪の疎植栽培で速効性肥料の硫安に肥効調節型肥料のリニア型のLP70とシグモイド型のLPS80を組み合わせ,慣行施肥の17%減肥で2ヵ年の栽培試験を行い,生育,収量及び収量構成要素に及ぼす影響を調べた。

その結果,疎植栽培及び肥効調節型肥料施用も水稲の生育特性や収量構成要素については,従来の報告(木村ら:2005,齋藤ら:2009,齋藤ら:2010,五月女ら:2011,和田ら:2011,関矢ら:2012,川島:2016)で明らかとなった食用米あるいは飼料用米の場合と一部を除き,類似の結果が得られ,東北日本海側北部地域でも疎植栽培により慣行栽培とほぼ同等の収量が得られた。すなわち,本試験では飼料用米「べこあおば」は37株/坪の疎植栽培で堆肥無施用,18kgN/10aの施肥で、粗玄米収量929g/10a,肥効調節型肥料を用いた17%減肥の15kgN/10aでも923kg/10a,家畜ふん堆肥3.6t/10a施用条件では12kgN/10aの施肥で983kg/10a 肥効調節型肥料を用いた17%減肥の10kgN/10aでも957kg/10aと超多収となり,それぞれの70株/坪の慣行栽培に比べ指数で101~103と同程度以上であった。

以上のように,水稲の疎植栽培では使用苗箱数が半減することによる育苗コストの削減と苗の運搬回数の半減による労働時間の軽減を図ることができ,さらに,速効性の硫安と肥効調節型肥料のリニア型LP70とシグモイド型LPS80を組み合わせることにより追肥作業の省力化を図ることができ,東北日本海側北部地域でも飼料用米の疎植栽培(土屋ら:2012,土屋ら:2013)における肥効調節型肥料施用の優位性が認められた。

参考文献

1)木村浩・森重陽子・杉山英治・住吉俊治・河内博文・川崎哲郎(2005)

疎植水稲の生育特性と安定生産技術

愛媛県農業試験場研究報告39,p .1-9

2)斎藤博行・三宅隆(2009)

転作大豆栽培後の飼料用米疎植栽培について.

日本作物学会東北支部会報. 52:11-12

3)斉藤博行・若生崇・伊藤雄太(2010)

飼料用米の疎植栽培と多収穫について.

日本作物学会東北支部会報53:65-66

4)五月女恭子・青沼伸一・大谷和彦・飯田貴子・高齋光延・塚原俊明(2011)

全量基肥施肥と疎植を組み合わせた水稲「なすひかり」の高品質安定栽培法

栃木研報, 66:1-9

5)和田義春・高橋行継・手塚章浩・大川智一・吉成賢治・雑賀正人・庄山寿(2011)

緩効性肥料を用いた水稲コシヒカリの疎植栽培が収量と玄米外観品質に及ぼす影響

日作紀80(別2):2-3

6)関矢博幸・河本英憲(2012)

東北地域における飼料用稲疎植栽培の収量性

東北農業研究. 64:7-8

7)土屋一成・西田瑞彦・吉田光二・高橋智紀(2012)

飼料用米「べこあおば」に対する疎植栽培の効果

日本作物学会東北支部会報. 55:25-26

8)土屋一成・西田瑞彦・高橋智紀・吉田光二(2013)

東北日本海側北部地域における飼料用米「べこあおば」に対する疎植栽培の影響

東北農業研究. 66:29-30

9)川島寛(2016)

水稲疎植栽培の安定化に対する肥効調節型肥料の効果

農業と科学. 685:1-6