第691号 2017(H29) .06発行

PDF版はこちら

農業と科学 平成29年6月

本号の内容

§畝立同時作条施肥による秋冬ハクサイの施肥量低減技術

兵庫県立農林水産技術総合センター

農業技術センター

西野 勝

§太陽熱養生処理法の周辺知見

=夢が広がる水溶性炭水化物施用=

一般社団法人 食と農の健康研究所 所長

元 東京農業大学 客員教授

渡辺 和彦

畝立同時作条施肥による

秋冬ハクサイの施肥量低減技術

兵庫県立農林水産技術総合センター

農業技術センター

西野 勝

1.ねらい

兵庫県のハクサイ作付面積は481ha(2015年度農林水産省統計)と全国で8番目に栽培が多く,県内でもそのほとんどが淡路地域で生産されている。淡路地域は県土の7%を占めるに過ぎないが,農業生産額は県下の28%を占め,農業が非常に盛んな地域である。ハクサイの他,タマネギ,レタス,キャベツなど秋〜春の露地野菜を中心に水田での多毛作経営により,西日本屈指の野菜産地を形成している。生産者の高齢化に伴い生産量が減少傾向にあるなか,作業の省力化を図るため,これまでに様々な機械化が進められてきた。近年では施肥機を利用した畝立同時施肥技術が急速に普及し1) ,すでに300台以上の施肥機が導入されている(2015年度 南淡路普及センター調べ) 。この技術の普及のきっかけとなったのが,2008年に顕在化した肥料価格の高騰である。地域の露地野菜経営を圧迫する大きな問題となり,施肥コスト低減技術の開発が求められていた。畝立て,施肥作業の省力とともに,従来の全面全層施肥に比べ畝内に限って効率よく施肥できるため,減肥技術としても注目されることとなった。また,作物に利用されない部分に施用された肥料は降雨などにより流亡し,環境負荷を高める原因となる。露地野菜が盛んな地域にあっては,農家経営のみならず,環境負荷軽減の観点からもより一層の効率的な施肥技術の普及が必要である。

収量,品質を低下させず,安定的に施肥量を削減するためには,肥料の利用効率を高める必要がある。その方法として,肥効調節型肥料を利用したマルチ栽培あるいは作業機を用いた畝内局所施肥などが考えられる。畝内局所施肥技術では,施肥管などのアタッチメントを成型ロータリ内へ取り付け,畝内部にすじ状にまたは拡散させて局所施肥する方法が検討され,キャベツを対象に緩効性肥料と組み合わせることで慣行施肥基準の20%を低減できたとの報告がある2) 3) 。しかし,施肥管などを用いた方法では,専用のアタッチメントが必要であり,また,土壌水分が多く砕土が不十分な場合には肥料詰りや畝表面に深い溝跡を作る原因となるなどの問題が指摘されており,当地域ではこの方式は普及していない。また,当地域でマルチ栽培が一般的なレタスを対象に,ロータリ後部から肥料を投下し畝内表層部に全量基肥施肥する方法により慣行施肥基準に対し30%の減量が可能であったとしている4) 。しかし,コストや作業面からマルチ栽培が一般的ではないハクサイなどの裸地栽培の品目では,降雨の影響を受けるため,全量基肥施用による安定的な施肥量の削減は難しいと考えられた。そこで,畝立同時施肥作業において特別なアタッチメントを必要としない局所施肥法により,多肥栽培で施肥コストの削減効果が高いハクサイを対象として,裸地栽培体系における施肥量低減技術を検討した。

2.試験方法

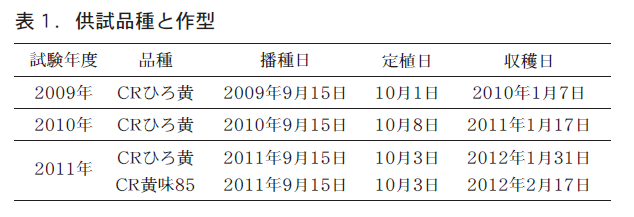

兵庫県南あわじ市にある淡路農業技術センター場内圃場(水田,埴壌土)の水稲栽培跡において2009〜2011年の3か年試験を実施した。各試験年度の供試品種,作型を表1に示した。育苗は128穴セルトレイにて行った。栽植密度は畝幅135cm,株間45cm,2条植えの3300株/10aとした。 施肥効率を高めるための局所施肥方法として,2条のそれぞれ定植位置周辺に基肥を集中して施用する作条施肥を検討した。

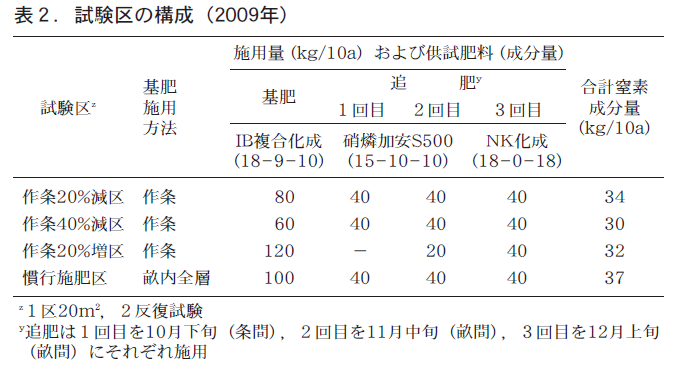

(1)作条施肥の効果と施用量の検討(2009年)

局所施肥により発生が心配される濃度障害を回避するため,基肥は60%のIB態窒素を含むIB複合化成(スーパーIBS890,ジェイカムアグリ)を用いた。ハクサイに対する基肥の作条施肥の効果と適正量を把握するため,表2の試験区を設定した。慣行施肥基準に準じ基肥100kg/10aを全層施用した慣行施肥区に対し,20%,40%を減らした作条20%減区,作条40%減区を設定した。作条施肥は,畝立後に所定量の基肥を定植する2条に概ね15cm幅ですじ状に手散布し,その上を小型管理機で浅く土壌混和することにより行った。その後3回の追肥は,慣行施肥区に準じ,燐硝安加里,NK化成を施用した。あわせて,慣行施肥区に対し20%増量した120kg/10aを上述の方法で作条施肥し,1回目の追肥を省略する作条20%増区を設定し,追肥の省略が生育に及ぼす影響を検討した。

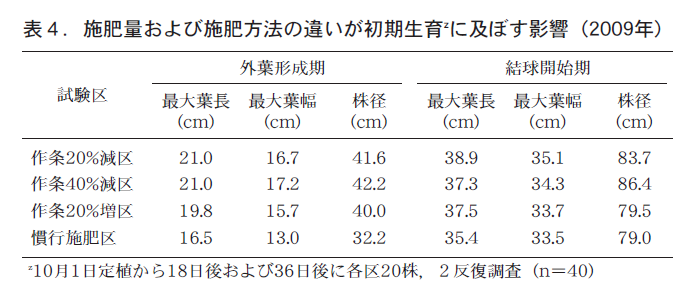

外葉形成期の10月下旬(追肥1回目前)および結球開始期の11月上旬(追肥2回目前)に生育(最大葉幅・葉長,株直径)を,翌年1月上旬に収量(地上部全重,結球重) ,品質(球内チップバーン発生程度)を調査した。

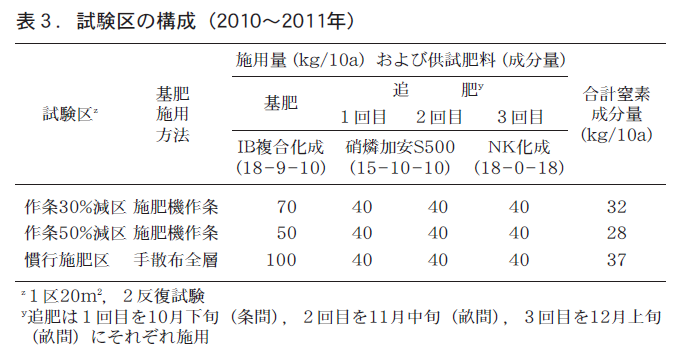

(2)畝立同時施肥作業による作条施肥の効果検討(2010〜2011年)

(1)の作条施肥を施肥機で再現するため,以下の方法により施肥作業を行った。

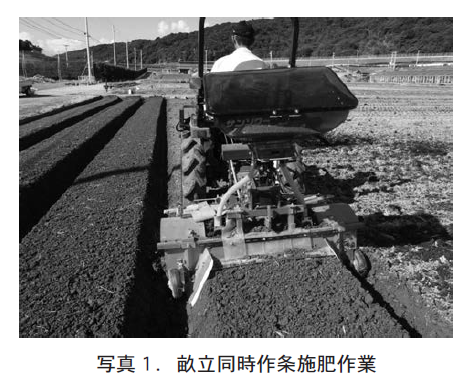

小型トラクタ(GK18VU,ヤンマー農機)に平高畝成型機(7TU101,藤木農機)および施肥機(VR−05−BMJ,ジョーニシ)を装着し,成型機の天板後方に開口したスペースに施肥機から伸びるホース1本ずつを2条上にそれぞれ配置し,ロータリ直後から肥料を投下した(写真1) 。

ロータリ前方に投下すれば畝内の全層に混和されるが,後方であるため広く混和されず局所的に施用される。既定量の肥料を正確に投下するため,作業速度を一定とした条件で事前に施肥機の繰り出しロールの回転数などを綿密に調整した上で施肥作業を行った。

試験区はIB複合化成を基肥100kg/10aとして全層施用した慣行施肥区に対し,その30%,50%を減量した作条30%減区,作条50%減区を設定し,施肥機により施用した。追肥は,2009年に準じ生育にあわせて3回施用し,2010年,2011年のそれぞれ,1回目を10月27日,25日,2回目を11月18日,14日,3回目を12月11日,5日に施用した(表3) 。

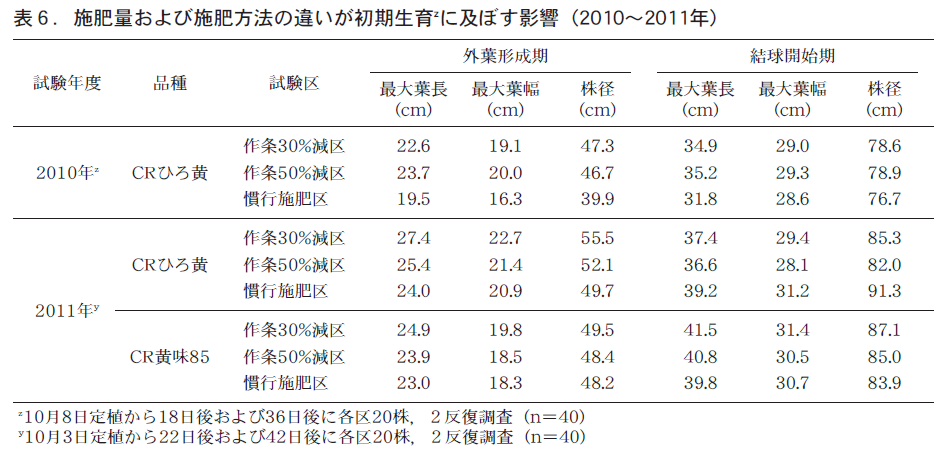

10月下旬(追肥1回目前) ,11月上旬(追肥2回目前)に生育(最大葉幅・葉長,株直径)を,翌年1月中旬〜2月上旬に収量(地上部全重,結球重) ,品質(球内チップバーン発生程度)を調査した。

(3)畝内土壌中の硝酸態窒素の推移

畝立同時施肥試験における各試験区の畝内土壌中の硝酸態窒素(NO3−N)の変化をみるため,基肥および3回追肥のそれぞれ施用前,収穫後に土壌を採取した。2か所(各条の株間と条間の畝表面深さ15cm範囲から採取) ,2反復の計4か所分を混合して各区の土壌サンプルとした。風乾細土に蒸留水を加え振とう後,濾液をRQフレックスにより測定した。

3.結果と考察

(1)作条施肥の効果と適正な施用量(2009年)

生育調査の結果を表4に示した。外葉形成期までの葉長,葉幅,株径は,慣行施肥区と比べ基肥量によらず作条施肥で大きく,初期生育が非常に旺盛であった。結球開始期になると1回目の追肥を省略した作条20%増区では慣行施肥区と生育はほぼ変わらなくなったが,作条20%減区,作条40%減区では旺盛な生育が維持されていた。IB複合化成では,作条の基肥量を120kg/10aとした場合でも明らかな濃度障害の発生は認められなかった。しかし,作条の基肥量が少ないほど生育がより伸びやかな傾向が観察されたことから,基肥量をさらに削減できる可能性が示唆された。

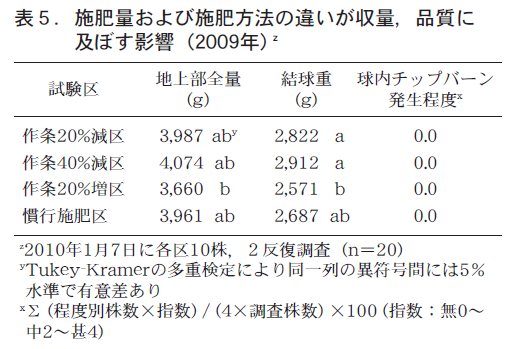

収量調査の結果を表5に示した。地上部全重,結球重とも慣行施肥区に比べ作条20%減区,作条40%減区で同等以上に大きかった。一方,作条20%増区では全重,結球重とも試験区の中で最も小さい傾向となり,初期の追肥を省略した影響と考えられた。球内チップバーンはいずれの試験区にも発生がなく,品質的な差は認められなかった。以上から,慣行施肥基準の基肥量を40%減量しても作条施肥することで初期生育が優れること,また,減肥した場合でも生育に応じて追肥を行うことにより収量が低下しないことがわかった。

(2)畝立同時施肥作業による作条施肥の効果(2010〜2011年)

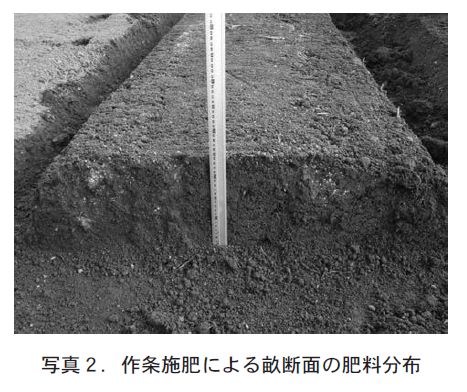

2009年の結果を踏まえ,基肥の削減量を慣行施肥基準の30%および50%とさらに高めた試験区設定とした。畝立同時施肥作業により施用された肥料は,2条のそれぞれ定植位置付近に幅,深さとも概ね10cmの範囲で分布していた(写真2) 。

また,予定の投下量に対し,実際の投下量は,いずれの年度,試験区においても±3%の範囲に収まり,圃場レベルの試験としてはほぼ誤差の範囲であると判断された。

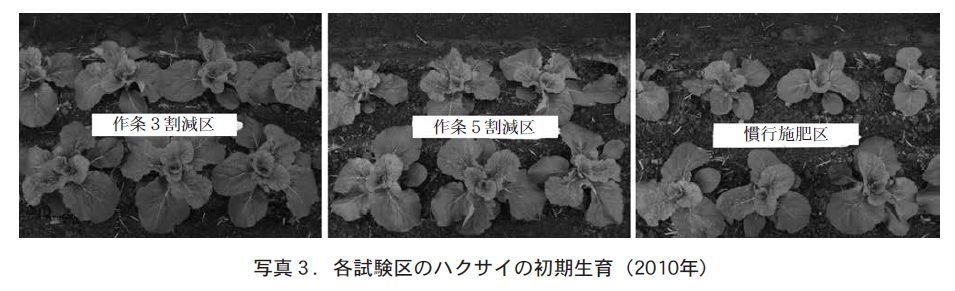

生育調査の結果を表6に示した。いずれの生育ステージにおいても外葉形成期までの葉長,葉幅,株径は慣行施肥区に比べ作条施肥で同等か大きく,初期生育が優れる傾向が確認できた。また,作条30%減区と作条50%減区の生育差はほぼ見られず,明らかな濃度障害の発生も認められなかった(写真3) 。

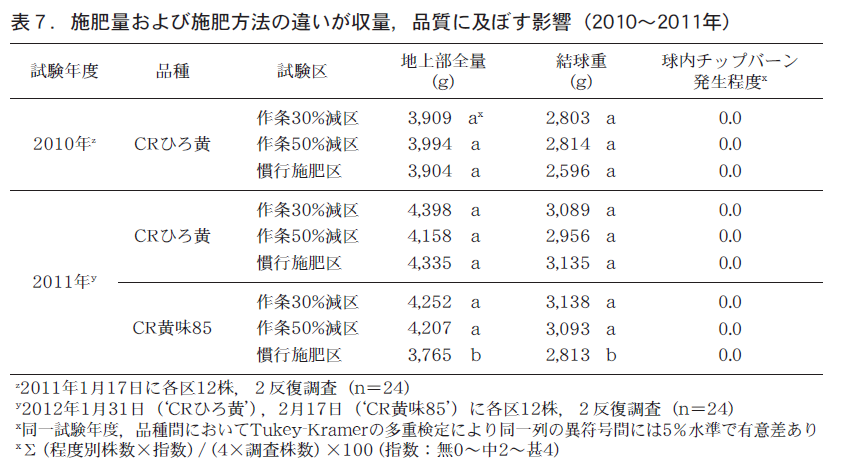

表7に収量調査の結果を示した。試験年度,品種によらず,地上部全重,結球重はいずれの試験区も慣行施肥区と同等となり,収量差は認められなかった。また,球内チップバーンの発生はなく,品質差も認められなかった。

施肥機を用いロータリ後方から肥料を投下する畝立同時施肥作業によって2009年と同様の作条施肥の効果を再現することができた。また,作条施肥することにより慣行基肥量の最大50%まで減量しても収量,品質に影響しないことがわかった。

なお,2010年は降雨の影響により圃場準備が進まず,定植時期が予定よりも5日遅くなった。この年の結球重に試験区間で有意差は認められなかったが,慣行施肥区がやや球内葉の詰まりが悪く軽い傾向があった。作条施肥によって初期生育が促進されたことで,定植時期の遅れによる生育遅延を回復する効果もあったものと推察された。

(3)畝内土壌の硝酸態窒素

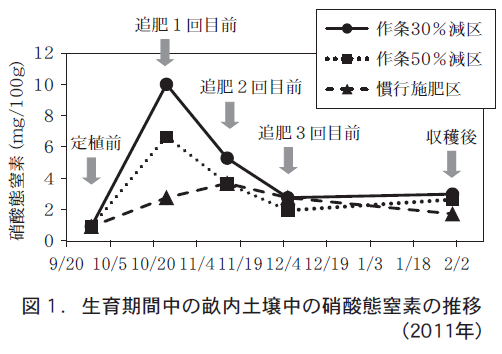

図1に2011年試験時の栽培期間中のNO3−Nの変化を示した。慣行施肥区のNO3−Nは生育期間にわたり変動が小さく2〜4mg/100gの範囲で推移した。一方,作条施肥では10月下旬(追肥1回目前)に高いピークを示して以降減少し,12月上旬(追肥3回目前)には慣行施肥区と同じレベルまで低下した。NO3−Nの推移は2010年も同様の傾向を示していた(データ略) 。作条施肥によりハクサイ苗根域のNO3−N濃度が高められたことが初期生育の促進につながったと考えられた。なお,2回目以降の追肥は畝間施用であるため,採取土壌にはこれら追肥の影響は含まれていない。しかし,生育の中盤以降は畝内土壌のNO3−Nは3mg/100g前後まで低下していたことから,長期に肥効を維持するためには追肥が必要であると考えられた。

4.まとめ

以上の結果から,特別なアタッチメントなどを利用せず成型ロータリの後方から肥料を投下し作条施肥する方法により,基肥量を慣行施肥基準に対し30〜50%削減しても定植直後から速やかに効率よく肥料が吸収されることで初期生育が促進された。その後の追肥により肥効を維持することで慣行施肥と同等の収量が得られることが分かった。施肥量は,地域慣行基準のトータル窒素成分量37kg/10aに対し,最大24%減の28kg/10aに低減でき,肥料コストでは約28%の削減につながる。

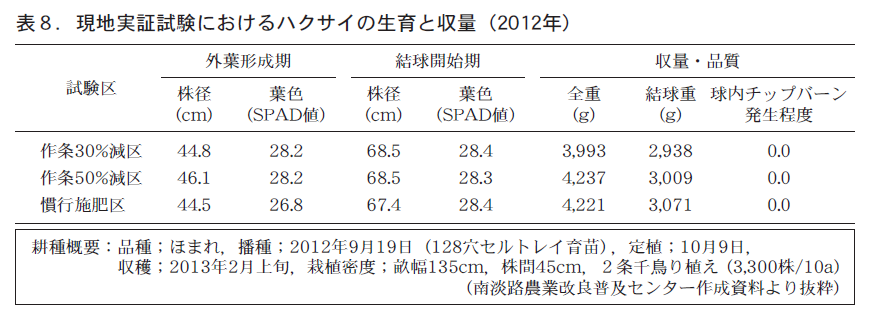

2012年には,南淡路農業改良普及センター,JAあわじ島の協力のもと,現地生産圃場において実証圃を設置し技術適応性について評価を行った5) 。試験区設定は,場内試験と同様の作条30%減区,作条50%減区および対照となる慣行施肥区とした。耕種概要と結果については表8を参照されたい。作条施肥では初期生育,収量性とも慣行施肥区と遜色なく,現地での適応性が確認できた。今後は,ハクサイ以外の裸地栽培品目への当技術の応用も検討する必要がある。

なお,定植時期が今回試験の10月上旬よりも早い作型では,初期の濃度障害の危険性もあるため,減肥率を50%以上に高めるなどの工夫が必要である。また,畝立同時施肥作業では,圃場条件によって作業速度が変わると,目標に対し実際の施肥量が増減することも多い。近年はGPSによる車速連動施肥機も手頃な価格で販売されており,均一で正確な施肥作業を行う上で今後必須技術となるであろう。

参 考 文 献 ・ 資 料

1)岡本直樹,2016.

兵庫県における畝立成型同時施肥技術の普及.

農業と科学,第679号,7−12

2)大川浩司・林悟朗,1998.

機械利用によるうね内条施肥法がキャベツの生育斉一性と肥料の利用率に及ぼす影響.

愛知県農業総合試験場研究報告,第30号,157−162

3)森山友幸・井手治・石坂晃,2004.

幅広型畝内施肥器の開発と開発器を使ったキャベツ初冬出し栽培における減肥技術.

福岡県農業総合試験場研究報告,第23号,48−53

4)小林尚司,2010.

畝内表層施肥同時畝立て成型マルチャを用いるレタス施肥の減量・省力 化.

農業と科学,第624号,1−4

5)和田有申,2013.

畝立成形同時作条施肥によるはくさいの施肥量低減技術実証.

淡路地区営農推進協議会平成24年度試験展示圃成績発表会成績書,92−94

太陽熱養生処理法の周辺知見

=夢が広がる水溶性炭水化物施用=

一般社団法人 食と農の健康研究所 所長

元 東京農業大学 客員教授

渡辺 和彦

1.はじめに

太陽熱養生処理法は,小祝政明さんの提唱されているBLOF理論(Bio Logical arming:生態系調和型農業理論)の大きな柱の一つである。2年ほど前,私は小祝さんから直接太陽熱養生処理法について科学的考察を依頼された。少しは聴いてはいたが,実際の実践圃場は観察したことがなかった。そこで,BLOF理論による栽培をされていた五島隆久さんに太陽熱養生処理をする栽培と,太陽熱養生処理をしない別な栽培方式を同一圃場で,同作物,同品種,同時播種の比較栽培試験をお願いした。五島さんは兵庫楽農生活センターで有機農業コースの非常勤講師もされていて,神戸市神出町にある同センター内の圃場で,ダイコンなど数種の野菜で比較栽培試験を実施して下さった。ただし,同時期播種で,同品種と限定するとダイコンだけで,他は品種や播種日が異なっていた。五島さんは,試験圃場の詳しい土壌分析データと共に,生育途中の状態や収穫時の比較写真も私に送付して下さった。明確な生育差があるのだが,私は収穫物をデザイナーフーズ (株)に分析依頼をした。一方,試験圃場は楽農センター内での圃場試験であるから,自宅ではプロの農家であり,職場では公務員でもある山﨑広治センター長がほぼ毎日観察して下さった。そして,試験終了時には,小祝講座を1度だけだが,自ら聴講に行かれるほど,BLOF理論による栽培の長所を認めて下さった。2年目も同様の試験を継続したのだが,太陽熱養生処理は,有機農業コースの方だけでなく,一般農業コースの方にも共通項目として講義をしたら良いのではないかという私達の提案にうなずいて下さっていた。

太陽熱養生処理法については,現在,東京大学と理研と私達は網羅的解析研究をスタートしている。私は現場技術者の立場から,研究室の人達に,BLOF理論の周辺知見として各ポイントをとりまとめ,お知らせをしている。小祝農法のどこが新しいポイントで,周辺知見,関連研究は,研究のスタート時点で非常に重要で,新しく研究を始める人にとっては,関連研究成果を知っておくことは,研究者としての礼儀でもある。詳しい内容は,全国肥料商連合会が主催し,農水省が正式に後援下さっている「施肥マイスターコース」の最近の「シニア(実学)クラス」において「太陽熱養生処理法の周辺知見」の表題で私は講義をしている。各地で同テーマの講演を多くしており,私のホームページ(https://www.hifa.or.jp/) 注)を参照願いたい。本稿ではそのエキスだけを読者の皆様にご紹介したい。

注)私のホームページは「食と農の健康研究所」と「渡辺和彦」の2つのキーワードで検索をお願いします。

2.有用微生物の効果

太陽熱養生処理法は,一般栽培農法でも取り入れた方がよいと先に述べたが,理由は,

①土壌団粒化促進 ②雑草種子,病原菌の死滅 ③作土層

だけでなく下層土も団粒化する土づくりができるためである。

その理由を過去の有用微生物研究から考察してみる。その一つは菌耕農法である。菌耕農法は下記に示すように特許申請をされており,「特許情報プラットホーム」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPageによりインターネットで簡単に検索できる。以下はそこからの抜粋で,重要部分を太字のゴシックで示した。

【発明の名称】農業用細菌製剤

【出願番号】特願平6−73229

【出願日】平成6年4月12日

【優先権主張番号】特願平5−94732

【優先日】平成5年4月22日

【氏名又は名称】全国農業協同組合連合会

【出願人】ナガセ生化学工業株式会社

【出願人】リサール酵産株式会社

【発明者】日比野 進・南 善朗

【要約】バシラス属に属する水の表面張力を低下させる作用を有するリポペプタイドを産生する菌であって土壌中で植物性繊維質の存在下で嫌気的条件下において繁殖可能な菌と,バシラス属またはクロストリジウム属に属するセルラーゼ類を産生する菌であって土壌中で植物性繊維質の存在下で嫌気的条件下において繁殖可能な菌と,所望によりバシラス属またはクロストリジウム属に属する窒素固定能を有する菌であって土壌中で植物性繊維質の存在下で嫌気的条件下において繁殖可能な菌とからなる細菌製剤。

特にリポペプタイドについて永年JA全農に勤務され日本土壌肥料学会会員でもあった日比野進さんは,下記の10の特徴をインターネット上に示されていた。

日比野進さんより

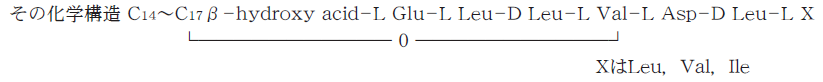

『リポペプタイド(=LPs)は,この菌製剤中の菌から分泌される主役物質,ほんの少し化学構造が違った物質の総称』

1.LPsは水にも油脂にもよく溶ける界面活性剤

2.生物組織の表面の微細な孔隙から,LPsが溶けた水が中に入り込み孔隙を拡大する。菌群から分泌されるセルラーゼが,拡大した孔隙から入り込み易くなり,繊維質の分解を促進する。

3.LPsを含む水は,一方では粘土の粒子(0.002mmくらい)の表面にある微細な亀裂から,容易に中に入り込み,粘土の粒子を更に微細化する。

4.LPsを含む水がカビ(病原菌の主体)の表面の孔隙から中に入り込み,カビを破裂させる。

5.LPsにはカビの胞子の形成阻害,胞子の発芽阻害の作用がある。

6.2. と3. でできた微細な団粒・腐植に多くの微生物が吸着されて繁殖する。

7.LPsは(多環芳香族などの比較的複雑な)一部の天然の有害な物質・悪臭ある物質を化学的に分解する。

8.LPsは一部の(特に最外被に脂質のenvelopeをもつ)ウイルスの繁殖を抑制し,一部のMycoplasmaも抑制する作用がある。

9.LPsは細胞分裂(若返り)を促進する。

→ 生産物の固形分が多くなる(コクがある,保存性が高い) 。

→ 花卉の花芽形成の促進,栄養繁殖性植物のシュートの増加

10.LPsは発根特に根毛の伸長を促進

リポペプタイドの優れた作用が菌耕農法の細菌製材「アスカマン」(詳細は有限会社アスカのホームページ参照)の特徴と考えられる。

リポペプタイドについては,北海道大学の森川正章教授らは静岡県相良油田からこれまでに最も高い界面活性を有する環状ペプチド型バイオサーファクタントを発見され,一次構造式,三次構造式だけでなく,バイオフィルムを形成することなど環状ポリペプチドの働きをわかりやすい写真や図でホームページに紹介されている。ぜひ参照下さい。

イチュリン生産菌の実用性については,東京農業大学の後藤逸男先生が東京工業大学の正田誠教授らの特許菌株を譲り受け,学生達の卒論実験で土壌病害対策に使用されていた。枯草菌の一種納豆菌(Bacillus subtilis var. natto)の仲間のため大豆粕類の餌が必要で,窒素施肥量がやや多くなる問題点もあるが,一定の効果は得られていた。

有用菌として,同じく,環状リポペプタイド(iturin:イチュリン)を含有するキチン酵素(商品名)もあることを紹介したい1) 。(詳細は (株) 原田アグロビジネスのホームページ参照) 。これは,土壌病原菌やセンチュウを全滅させるのではなく増殖を抑制する程度だが,根の生育力を強くし農産物の生産と品質の向上維持に寄与する。具体的には,現在,長野県南牧村で大規模栽培農家として頑張っておられる新海一禎さんが,レタスはセンチュウ,ハクサイでは黄化病に悩まされていた。その際同社にお世話になり,クロールピクリン処理をしなくてもキチン酵素使用で,薬剤処理とほぼ同程度の収量を得,その結果を平成29年3月18日の日本農芸化学会で発表とのニュースはうれしい限りである。ただし,同資材はどの土壌でも効果を発揮できるのではなく,兵庫県の灰色低地土でのトマトの青枯病汚染土壌では効果が得られていない。センチュウやフザリウム菌には効果が認めやすいそうだが,何事もオールマイティではない。

なお,小祝さんは,アスカマンを時に推奨されているが,後者は使っていない。あくまで関連情報である。他にも多くの興味深い関連微生物資材があるが,紙面の都合で割愛する。

3.低濃度エタノールを利用した土壌還元消毒

2008年〜2011年に実施された(独) 農環研,(地独) 北海道中央農試,神奈川農技,千葉農総研,徳島農水総研,岐阜農技,岐阜中山間研,(財) 日本園芸研,日本アルコール産業 (株)の共同研究「低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発」の成果がインターネット上に詳しく公開されている。成果の一点目は,太陽熱養生処理の効果は地温だけではなく,エタノールの有機物としての土壌還元作用で,通常土壌中に多く含まれている三価鉄や多価マンガンが二価鉄,二価マンガンになって,土壌有害微生物の殺菌作用をしていることである。小祝農法の実行者で,有機物と共に,鉄資材を施用し,水田の除草に成功している農家もいる。

二点目は,0.25〜0.5%の薄いエタノールを50−100L/m2も施用すると,水溶性炭水化物であるエタノールは下層約80cmまで太陽熱養生処理で還元状態にすることを明らかにしている。これこそ,小祝さんのよく言われる水溶性炭水化物の効果の一つと筆者は考えている。最後は,土壌還元が生じるため,有機物を分解できる微生物が活動できる地温であれば土壌消毒は可能なことである。これら3点をヒントに有機農業分野でも一般農業分野でも考えられることは多い。

4.水溶性炭水化物の根や葉からの吸収

水溶性炭水化物の言葉は小祝さんから教えていただいた。筆者は,ラジオアイソトープを利用し,酢酸やアミノ酸,ビタミン,グルコースや核酸塩基などが植物の根や葉から光エネルギーにより吸収転流されることを農文協の農業技術大系や筆者の単行本2) で詳しく紹介してきたが,一歩進んで,それらによる生育,収量増加を示すことはできなかった。正直にいえば,筆者自身がリービッヒによる無機栄養説を頭から全面的に信じ込んでいたことも,収量増への一歩進んだ栽培試験に懐疑心があったためである。

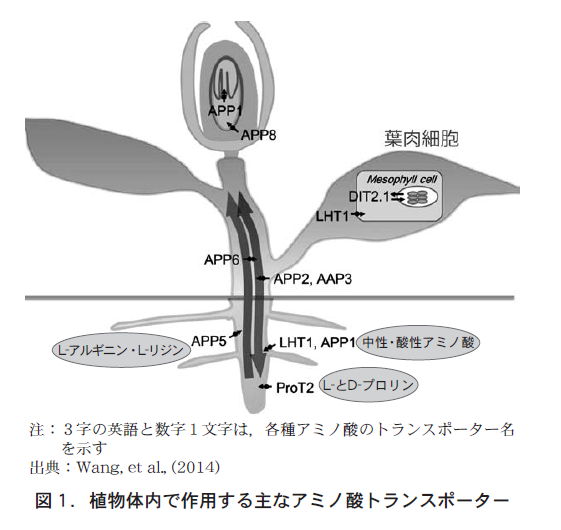

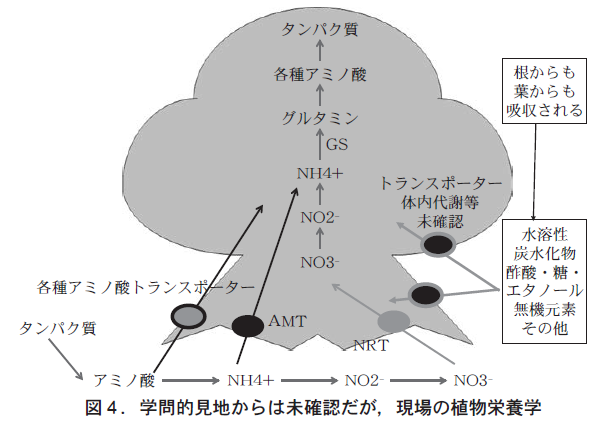

今や遺伝子研究で,根でアミノ酸吸収に直接関与するアミノ酸のトランスポーターも各種同定され3) ,図1に示すように明らかになっている。

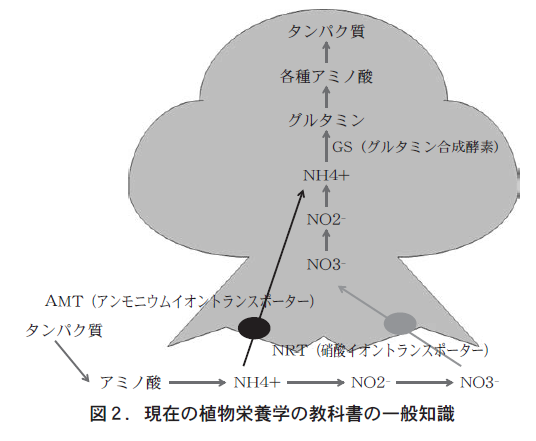

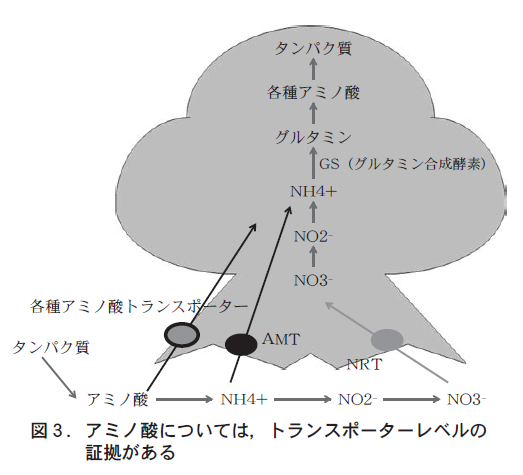

すなわち,従来の教科書では植物の根から吸収され窒素としては,無機元素としてアンモニア態窒素と硝酸態窒素は図2のように一般に記載されていたが,今やアミノ酸の吸収経路も図3のように追加した図を示しても国際的には何らおかしくない。もちろん日本では二弊直登先生(現在:東京大学准教授)の優れた研究がある4) 。そして,どのアミノ酸でもが生育にプラスになるのでなく,マイナスになるアミノ酸も明らかになっている。

しかし,小祝さんは水溶性炭水化物として,アミノ酸以外の物質の根からの吸収経路を推察されているのである。この点が学問的には全く新しい。水溶性炭水化物の植物体内へ吸収が生育にプラスに働いていることが証明されれば,旧来の植物栄養学の常識を大きく変える。筆者自身はラジオアイソトープを使用した実験で,葉面に塗布したグルコースなどが急速に根に転流するのに驚き,何度かグルコースの葉面散布の実験を行ったが,花などはむしろ老化を促進し,農業上の実用的使用は私には難しかった。しかし,農業生産現場では,特に有機農業を実践されている方は,酢酸を主体とした溶液を葉や根に散布し,高品質の農産物を生産されていた。すなわち,農業生産現場では図4の世界であった。植物栄養学の教科書を中心に思考し,勉強していた筆者には驚きの新しい世界である。

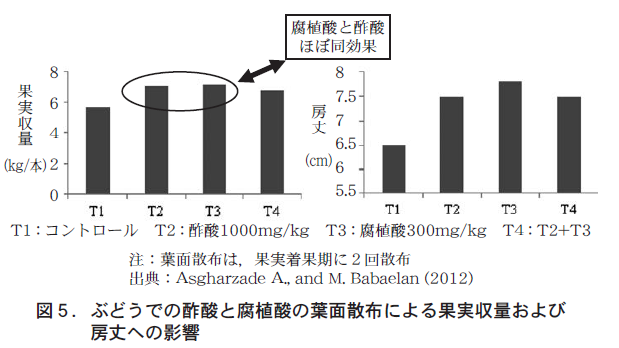

酢酸について英語で検索すると,酢酸葉面散布でブドウの収量が上昇したデータを示す論文があった5) 。ブドウの果実肥大期に1000mg/kg濃度の酢酸を散布すると,図5に示すように果実収穫量が増加している。図5に示すT3は280mg/kg濃度の腐植酸を施用したものである。腐植酸が作物の生育にプラスに働くことは古くから知られている。

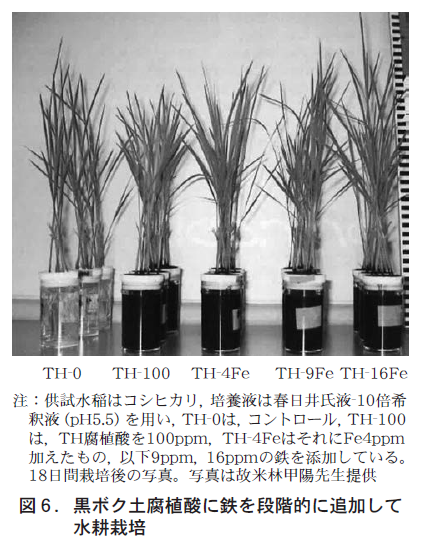

日本では1985〜1987年,元京都府立大学の故米林甲陽名誉教授が科研費をいただいて研究をされていた6) 。研究の一端を紹介すると,腐植酸KP−1を添加した春日井氏培養液は,腐植酸を添加しない処理区に比較すると生育が著しく促進されるが,水稲幼植物を18日間栽培し,茎葉を切断し溢泌液を集め養分吸収量を測定し,KP−1腐植酸を添加して栽培すると,溢泌液量の増加が著しく,Ca,Mg,Naの吸収量が増加していた。また,茎葉部の無機成分を分析すると,N,Mg,Mnの吸収量が有意に増加していた。イオン交換膜を用いたモデル実験で腐植酸がMgイオンの膜浸透速度を速めることも認め,根の表面でもこうした現象が起こるのではないかと考察されていた6) 。また写真(図6)では,左から2つ目の腐植酸添加区は,無添加区より分げつは旺盛になっているが,草丈は抑制されている。腐植酸の種類によっては培養液中の鉄と結合してしまい,鉄不足によりイネの身長抑制が生じるが,鉄の補充により回復し,生育は旺盛になるとの実験結果である(図6) 。海外の論文でも腐植酸の作物生育促進効果は広く認められているが,図5の著者達も,ブドウ体内の無機養分吸収量増加データを示していた。酢酸においても無機成分含有率増加を収量増加要因として考察をしている。決して,酢酸の炭水化物施用効果とは考えてはいない。このことは非常に重要で,正規の通常の土壌学者は腐植酸がそのまま植物体に吸収されるのではなく,植物の必須元素であるマグネシウム等の吸収促進効果で作物体の生育が促進されると考えている。図4など全く考えられてはいない。日本の土壌学者もそう考えるのが普通で,発言は慎重にしたい。

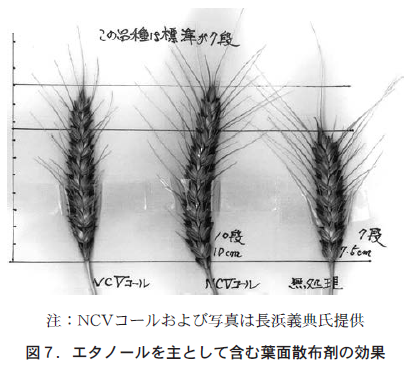

5.エタノールも根や葉から吸収利用され作物の生育を促進する

平成28年11月29日東京農大での第17回施肥技術マイスター講座,第1回実学コースで,酢酸の葉面散布効果や水溶性炭水化物のことを説明すると,講座を受講されていた長浜義典さんが,非常に興味深い事実を教えて下さった。見せて下さった写真の1枚が図6であるが,すでに下記のような特許を取られている。

【公開番号】特開2014−40338(P2014−40338A)

【公開日】平成26年3月6日

【発明の名称】植物栄養剤

【出願番号】特願2012−182782

【出願日】平成24年8月21日

【出願人】有限会社長浜商店・長浜憲孜・長浜義典

【発明者】長浜憲孜・長浜義典

【要約】特別な施設,特別な栽培方法を必要とせず,植物に炭素を効率的に供給し,植物の成長を促進することができる植物栄養剤の提供。

【解決手段】植物栄養剤は,油糧種子を原料とする植物油と,アルコールとによって構成される。植物油と,アルコールとは,いずれも主要元素を炭素とするものである。よって,二酸化炭素を植物に供給するといった特別な施設,特別な栽培方法を必要とせず,植物に炭素を効率的に供給し,植物の成長を促進することができる。また,有効成分として,窒素,リン,カリウム,イオウ,カルシウム,マグネシウム,鉄,マンガン,ホウ素,亜鉛,銅,モリブデン,塩素を含まないので,かかる成分を有効成分とする肥料と併用する場合でも,施肥する肥料との調整が容易であり,取り扱い易い。

お父さんの時代から見つけておられたそうだ。非常に興味深く,メロンの発酵果防止にも効果があるようだが,詳しくは長浜商店(〒441-8123愛知県豊橋市若松町字北ケ谷153-2)までご照会下さい。

なお,長浜義典さんはエタノールが体内養分の一種として有効利用され,生育に寄与されていることを代謝経路の各酵素を遺伝子学的にも証明できれば(現在の科学は遺伝子的解明もできないと証明とは認められにくい)と考えておられるが,そのような世界の植物栄養学の常識をひっくり返すような研究を成就するのは難しいと思う。

引 用 文 献

1)Niisawa C., et al., (2008)

Microbial analysis of a composted product of marine animal resources and solation of bacteria

antagonistic to a plant pathogen from the compost, J. Gen. Appl. Microbiol., 54 ,

149-158.

2)渡辺和彦著(2006)

作物の栄養生理最前線.農文協.

3)Wang M., Q. Shen, G. Xu, S. Guo,(2014 )

New Insight into the Strategy for Nitrogen Metabolism in Plant Cells. In Kwang W . Jeon, editor:International Review of Cell and Molecular Biology, Vol. 310, Burlington: Academic Press, pp. 1-37.

4)二弊直登(2010)

植物のアミノ酸吸収・代謝に関する研究.福島県農総セ研報.2,21−97.

5)Asgharzade A. and M. Babaeian, (2012 )

Investigating the effects of humic acid and acetic acid foliar application on yield and leaves nutrient content of grape (Vitis vinifera). Afr. J. Microbiol. Res. 6 , 6049-6054.

6)米林甲陽(1988)

生態系における腐植物質の化学構造と植物生育促進に関する研究.(課題番号60470124)

昭和62年度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書.