第700号 2018(H30) .05発行

PDF版はこちら

農業と科学 2018/05

本号の内容

§福島県育成品種『天のつぶ』に適した基肥一発肥料の開発

福島県農業総合センター

生産環境部環境・作物栄養科

研究員 片桐 優亮

§ライムギの鋤込みによるレタスの窒素減肥栽培

長野県野菜花き試験場 環境部

主任研究員 出澤 文武

福島県育成品種『天のつぶ』に

適した基肥一発肥料の開発

福島県農業総合センター

生産環境部環境・作物栄養科

研究員 片桐 優亮

1.はじめに

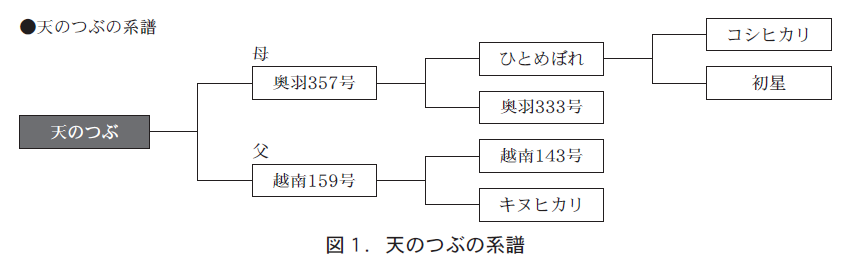

水稲品種「天のつぶ」は,1995年に福島県農業試験場(現福島県農業総合センター)において育成を開始し,2010年に品種登録された福島県のオリジナル品種である。

「天のつぶ」の熟期は,「ひとめぼれ」と「コシヒカリ」の中間の中生の晩で,福島県内平坦部向けのうるち品種である。

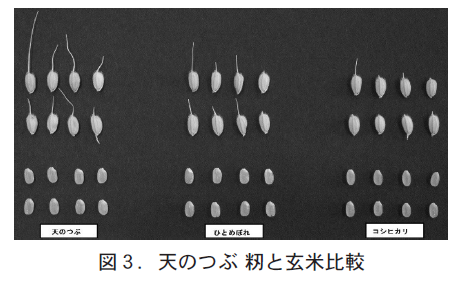

品種の特徴としては,「ひとめぼれ」 ,「コシヒカリ」に比べて稈長が短いので倒伏しにくく,いもち病にも強いため栽培しやすい品種である。また,玄米のタンパク質含有率は「ひとめぼれ」 ,「コシヒカリ」並,収量性は「ひとめぼれ」よりやや優り,品質の安定した良食味品種である。

「天のつぶ」が倒伏しにくいことから,多肥で栽培する生産者もいるため,食味にバラツキが生じることが問題となっており,福島県農業総合センターの研究成果を踏まえた施肥管理の徹底により食味の向上に努めている。このような中,JA全農福島が肥効調節型肥料を組み合わせた基肥一発専用肥料を試作したことから,これを用いて「天のつぶ」を栽培し,慣行施肥体系による栽培と比較した結果,同等の収量・品質を得たので紹介する。

2.試験の概要

福島県農業総合センター内水田(灰色低地土)で「天のつぶ」を供試し,2015,2016年度の2年間で栽培試験を実施した。2015年度は専用肥料開発のための予備試験を行い,2016年度は試作した専用肥料を用いて試験を行った。

(1)予備試験について(2015年度)

2015年度は急遽試験実施が決まったため,専用肥料開発のための予備試験として,JA全農福島が試作中であった2種類の試作基肥一発専用肥料(専用肥料A,専用肥料B)の構成成分を単肥で施用し,慣行施肥体系と比較した。また,通常より遅い6月5日の移植となったため,老化苗(育苗期間39日)を機械移植した(株間16cm,70株/坪) 。

慣行施肥体系は,福島県農業総合センターで得られた研究成果「天のつぶは基肥窒素0.8kg/aで割れ籾を軽減できる」を参考に窒素施肥量を基肥0.8kg/a,穂肥0.2kg/aとし,基肥は化成肥料(14−14−14) ,穂肥は硫安を施用した。試作専用肥料は,他品種の専用肥料を参考に,窒素成分を慣行の2割減として,硫安,リニア型溶出のLP40,シグモイド型溶出のLPS60,LPS80を配合した。また,リン酸およびカリ施肥量についてはいずれも0.8kg/aとし,それぞれ過リン酸石灰および塩化カリを代かき前に施用した。詳細は表1のとおりである。

初期生育および分げつの発生は緩慢で,専用肥料A区,B区とも慣行区と比較して茎数が少なく,葉色がやや淡く推移した。成熟期は,いずれの区も10月15日と例年より遅れ,専用肥料A区,B区とも,慣行区と比較して穂数が8〜18%少なかった。また,精玄米重は,慣行区が62kg/aと最も多収となり,専用肥料区は慣行区と比較して10〜13%収量が低かった。

移植時期が遅れたことや老化苗の影響もあり,生育が緩慢で,専用肥料区の収量が慣行区より劣る結果となった。また,専用肥料区は慣行区と比べて生育初期から茎数・葉色が低く推移したことから,専用肥料の構成成分を変更することとした。

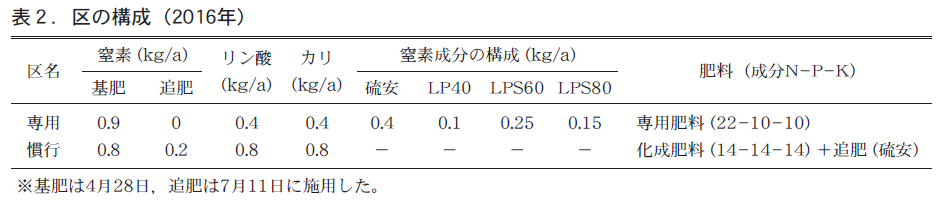

(2)2016年度 本試験

2015年度の結果を踏まえ委託元と協議し,試作専用肥料の構成成分を変更した。すなわち,総窒素量を0.9kg/aとし,硫安を0.1kg/a増やして0.4kg/a,LP40を0.1kg/a,LPS60を0.25kg/a,LPS80を0.15kg/aに調整した(肥料成分:窒素22%,リン酸10%,カリ10%) 。この試作専用肥料を用いて,慣行施肥体系(基肥0.8kg/a:化成肥料,穂肥0.2kg/a:硫安)と生育・収量・品質を比較した。詳細は表2のとおりである。移植については,地域慣行の5月13日に稚苗を機械移植で行った(株間16cm,70株/坪) 。

(3)2016年度 結果の概要

a)生育の経過

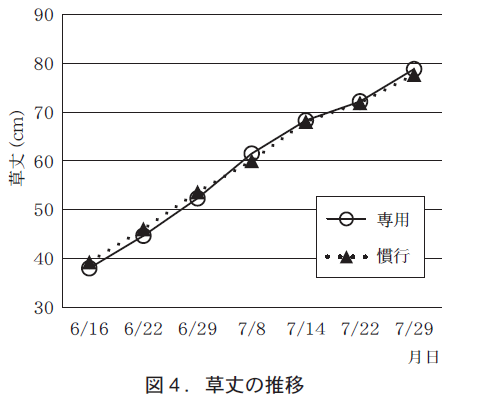

草丈は,専用肥料区と慣行区とも同等に推移した(図4) 。

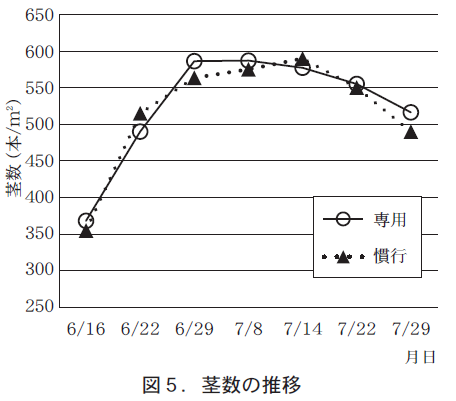

茎数は、6月下旬から専用肥料区が慣行区よりやや多く推移したが,7月中旬には同等になり,7月下旬には再び専用肥料区が多くなった(図5) 。

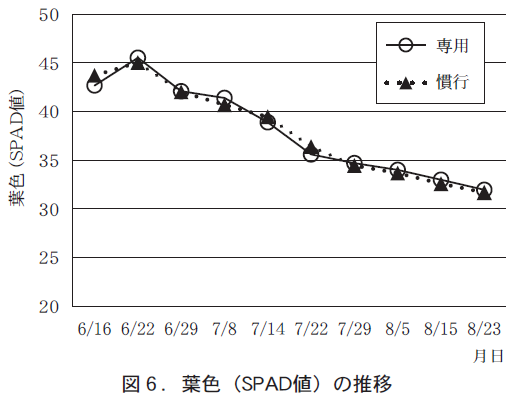

葉色(SPAD値)は,慣行区が,追肥(7月11日)後一時的に専用肥料区よりやや上回ったが,7月下旬以降はほぼ同等に推移した(図6) 。

専用肥料区の生育ステージについては,幼穂形成期が7月11日,出穂期が8月7日,成熟期は9月26日と慣行区と同じであった。

b)収量および収量構成要素

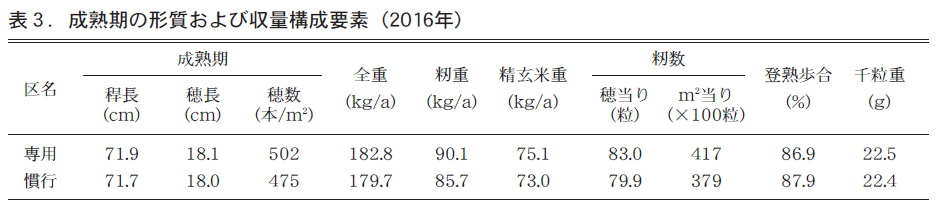

成熟期の生育は,稈長,穂長および穂数ともに専用肥料区と慣行区に大きな差は認められなかった(表3) 。

収量構成要素は,m2当たり籾数,登熟歩合および千粒重ともに専用肥料区と慣行区に大きな差は認められなかった。なお精玄米重は,専用肥料区が75.1kg/a,慣行区が73.0kg/aと同等で,玄米の粒厚分布にも差が認められなかった(図7) 。

c)玄米品質および食味

専用肥料区の玄米品質および食味関連数値は慣行区と同等であり,天のつぶの品質目標であるタンパク質含有率6.4%以下(水分15%換算)を確保できた(表4) 。

d)結果の要約

2016年度の試験では,専用肥料区の生育,収量,品質ともに慣行区と同等であった。このことから,基肥一発専用肥料の施用によって,追肥を省略しても十分な茎数および穂数が確保され,基肥−追肥体系の慣行施肥と同等の精玄米重となったと考えられた。また,品質および食味についても慣行施肥と同等であり,タンパク質含有量の品質目標も確保することができた。

3.まとめ

今回開発された,「天のつぶ」基肥一発専用肥料(22−10−10)を施用した試験栽培では,慣行施肥と比較して同等の生育,収量および品質が得られた。

このことから,「天のつぶ」においても,基肥一発専用肥料を用いることで,穂肥を省略しても慣行施肥と同等の生育,収量,品質が得られることが明らかとなり,品質および食味の向上とバラツキの改善が期待される。

引 用 文 献

●福島県農業総合センター平成26年度

参考となる成果『 「天のつぶ」は基肥窒素0.8kg/aで割れ籾を低減できる』

●東北農業研究協議会論文集「東北農業研究」第65号(平成24年12月)

『水稲新品種「天のつぶ」の特性と栽培法 第1報 施肥法』

ライムギの鋤込みによるレタスの窒素減肥栽培

長野県野菜花き試験場 環境部

主任研究員 出澤 文武

1.はじめに

緑肥作物は土壌の物理性,生物性,化学性をバランスよく改善する。土壌物理性については緑肥作物の根が耕盤中に伸びることで土壌の透水性を改善し,緑肥作物を鋤込むことで土壌の団粒化を促進し保水性を向上させる。土壌生物性については代表的なものとしてセンチュウ害の軽減があげられる。

土壌化学性については,緑肥作物は野菜の根が届かない下層土からポンプのように養分を引き上げ,裸地のままでは流亡してしまう養分を貯蔵タンクのように緑肥作物中に止め,さらに緑肥作物を鋤込むことにより取り込んだ養分を放出する。緑肥作物のポンプとしての機能,タンクとしての機能を活用すれば化学肥料の使用量を減らすことができる。よって,緑肥作物は土づくりに欠かせないものとなっている。

2.長野県内の緑肥作物の栽培状況

長野県内で栽培される緑肥作物はエンバク,ライムギ,ソルガムなどのイネ科緑肥が多く,クロタラリアやセスバニアといったマメ科緑肥はごく僅かしか栽培されていない。マメ科緑肥が県内で普及していない原因として初期生育が緩やかで雑草に負けやすいことや,鋤込み時ロータリーに絡みやすいことがあげられる。また,イネ科緑肥のうちエンバクはアブラナ科野菜で問題となる黒斑細菌病に罹病するものが多いため,キャベツやハクサイが主力の産地では栽培が減少傾向にある。

露地野菜栽培では圃場の利用頻度が高く,野菜栽培を休んでまで緑肥を栽培することはなかなかできない。また,緑肥を出穂期や開花期までおくと圃場占有期間が長くなるうえ鋤込み後の分解にも時間がかかる。特にほとんどが全面マルチで栽培されるレタス栽培では,緑肥が全面マルチ機のロータリーやコンベアに絡みやすい。

このようなことから,長野県内では露地野菜の収穫が終わった晩秋から作業が始まる早春までの時期はライムギを,作期の合間はエンバクやソルガムを栽培することが多い。これらの緑肥は圃場を休ませる場合や有機物をたくさん補給したい場合を除き,草丈が低い内に鋤込まれることが多い。

草丈が低い内に緑肥を鋤込むのはもったいない気がするが,トラクターのロータリーで簡単に鋤込むことができ,鋤込み後の分解もよい。草丈が低いといっても緑肥は圃場全面に生育するので生育量は多い上,幼植物の緑肥は窒素含有率が高いので窒素吸収量は思いの外多くなる。緑肥の鋤込み後の分解がよいということは後作物に対する肥効も安定していると考えられる。この安定した窒素肥効を後作の野菜栽培で活かさないことこそもったいない。

長野県で広く利用されているライムギの場合,鋤込んだ後施肥基準どおりの施肥量でレタスを栽培すると,結球部が大きくなりすぎてしまうことは多くの農家が経験している。しかし,ライムギによる養分鋤込み量や鋤込み後の分解特性が十分に解明されていなかったため,どの程度肥料を減らせばよいかわからなかった。本稿ではライムギの鋤込みによるレタスの窒素減肥栽培についての研究成果を紹介する。

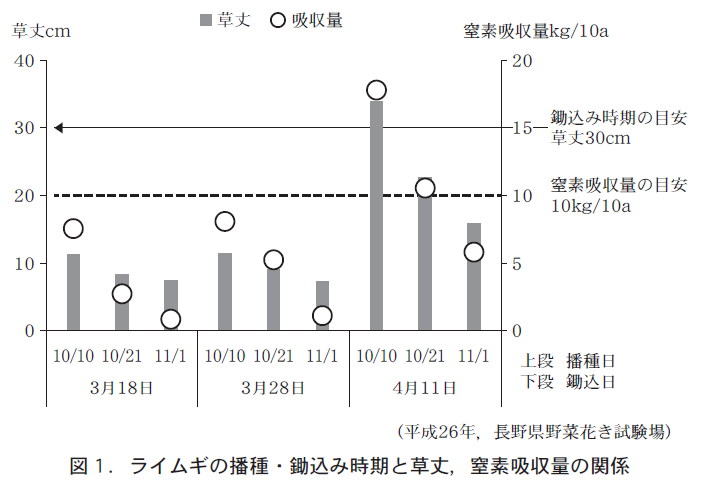

3.ライムギの播種・鋤込み時期と草丈,窒素吸収量の検討

ライムギの播種が遅れたり,鋤込み時期が早すぎるとライムギの生育量が十分に確保できない。また,ライムギの鋤込み時期が遅いとマルチ作業に影響したり,レタス栽培の日程に影響してしまう。レタスに対する標準的な窒素施用量は10kg/10a程度,レタスの標準的な窒素吸収量も10kg/10a程度である。そこで,このレタス栽培に必要な窒素成分10kg/10aを目安とし,ライムギの播種・鋤込み時期と草丈,窒素吸収量の関係について検討した。

1)試験方法

野菜花き試験場において,平成25年10月10日からおよそ10日間隔でライムギを3回播種し,翌年の3月18日からおよそ10日間隔で3回ライムギの草丈と窒素吸収量を調査した。

2)試験結果と考察

ライムギが10kg/10a以上の窒素吸収量を確保できたのは10月10日または10月21日に播種し4月11日に鋤込んだ場合であった(図1) 。窒素吸収量と草丈との関係を見ると,10月10日播種で4月11日鋤込みでは草丈34cmで窒素吸収量18kg/10a,10月21日播種で4月11日鋤込みでは草丈23cmで窒素吸収量11kg/10aであったことから,草丈30cm前後が窒素吸収量10kg/10a以上を確実に得るための目安となると考えられた。

播種時期が遅れたり,鋤込み時期が早すぎるとライムギは目安とする窒素吸収量を確保できない。越冬作型でのライムギの播種時期は地域により異なるため種苗会社が示す栽培体系や飼料用として栽培されるライムギの播種日を参考とする。また,鋤込み時期については草丈30cm前後を目安とするが,この頃のライムギは日に日に草丈が伸び,広い面積に単一品種を栽培すると鋤込み作業が集中してしまう。このような場合は早晩性の異なるライムギ品種を組み合わせて栽培するとよい。

鋤込み後の肥効を活用する場合,長靴が埋まる位(写真1)がライムギの鋤込み適期である。

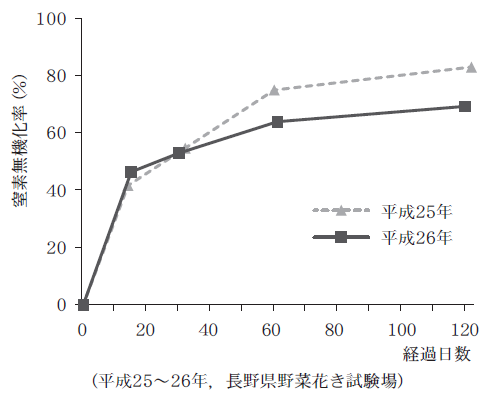

4.ライムギ鋤込み後の窒素無機化特性の把握

ライムギを鋤込む4月は長野県ではまだ地温が低く,鋤込んだライムギが十分に分解しなければ安定した肥効は得られない。そこで,ライムギ鋤込み後の窒素無機化量を調査した。

1)試験方法

平成25年4月5日(平成24年10月26日播種)と平成26年4月16日(平成25年11月1日播種)に採取後細断したライムギ(供試品種:緑肥用ライムギ)と土壌を混ぜて不織布の袋に詰め圃場に埋設した。これを定期的に回収して埋設サンプルの炭素,窒素含有率を測定した。

2)試験結果と考察

平成26年は大雪が降り供試したライムギの生育が遅れる悪条件であったが,平成25年,26年とも埋設1か月後には50%程度,2か月後には60〜70%程度と多くの窒素が無機化した(図2) 。

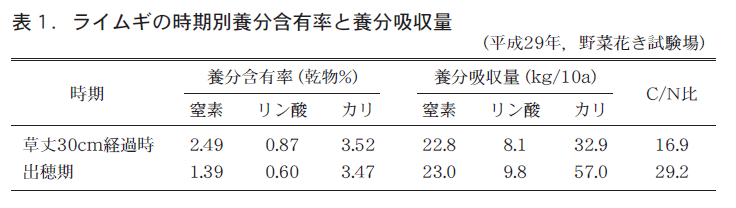

5.草丈30cm経過時と出穂期のライムギ養分含有率と養分吸収量の比較

出穂後のライムギは最終的に草丈が1〜1.5m程度となる。草丈30cmで鋤込むより出穂してから鋤込んだ方がたくさんの養分を鋤き込めるのではないか。このことを確認するため草丈30cm経過時と出穂期の養分吸収量を比較した。

1)試験方法

ライムギを平成28年10月12日に散播(8kg/10a)し草丈30cm経過時と出穂期に養分含有率と養分吸収量を調査した。堆肥は無施用とし試験圃場は,前作無作付で地力が低かったため窒素,リン酸,カリをそれぞれ成分量で10kg/10a施用した。なお,ライムギは14品種を供試し品種毎の養分含有率,養分吸収量を調査したが,ここでは全品種の平均値で示す。

2)試験結果と考察

出穂期のライムギの草丈は,鋤込み適期である草丈30cm経過時に比べ4倍近く高くなったが,乾物重は1.8倍に止まった。一方,出穂期のライムギの窒素含有率は草丈30cm経過時に比べ半分程度に低下していたため窒素吸収量は草丈30cm経過時も出穂期と同程度となった(表1) 。

また,草丈30cm経過時の炭素率(C/N比:炭素と窒素の比率)は17と低かったが,出穂期には29まで上昇した。鋤込んだライムギの分解は炭素率に影響される。一般に有機物の分解は炭素率20が分かれ目となり,炭素率が高まるにつれ有機物は分解しにくくなる。

草丈30cmに到達した時点でライムギは十分な窒素を吸収しており,鋤込み作業も出穂後に比べ格段に楽である。

ライムギの草丈が低すぎると十分な窒素吸収量が得られないが,草丈30cm程度になれば出穂期と同程度の窒素吸収量が得られ,鋤込み作業も楽で,分解性もよい。ライムギ鋤込み後の窒素肥効を活用する場合,草丈30cmでも十分な窒素肥効が得られると考えられた。

ライムギのカリ吸収量は草丈30cm経過時と出穂期のカリ含有率が同等であったため乾物量が多い分出穂期の方が多くなった。

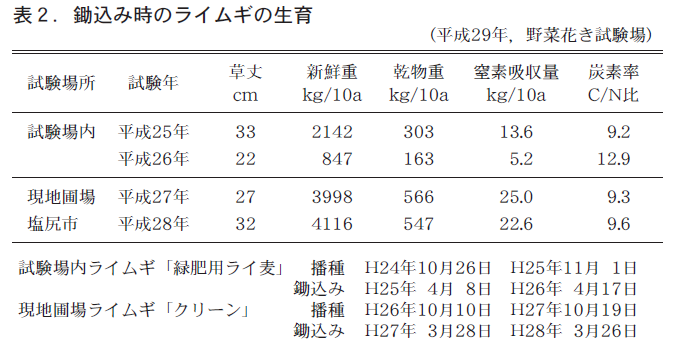

6.ライムギ鋤込み後作レタスでの窒素減肥

草丈30cm前後のライムギは出穂期と同等の窒素を吸収しており鋤込み後の分解性も良いことがわかった。さらに鋤込んだライムギの窒素肥効を活用し後作のレタス栽培で本当に窒素減肥できるかどうかを確認するため,試験場内圃場及び現地圃場でレタスの窒素減肥試験を行った。

1)試験方法

(1)試験場内試験

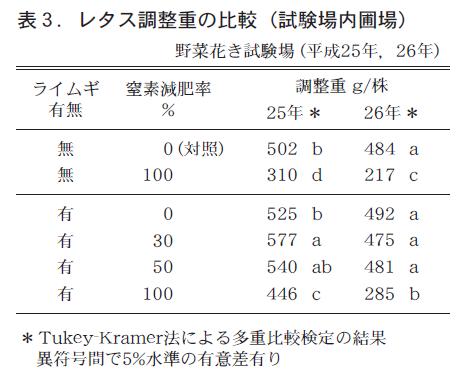

ライムギを草丈30cm前後で鋤込んだ後作レタス栽培において,ライムギを鋤込まず窒素を標準量(10kg/10a)施用した区を対照として,鋤込みの有無と窒素の減肥率(0%,30%,50%,100%)との関係を調査した。鋤込み時のライムギの生育は表2に示した。

リン酸は100%減肥区を除く試験区に成分量で13kg/10a,カリは100%減肥区を除く試験区に成分量で10kg/10a施用した。レタスは白黒全面マルチで条間45cm×株間27cm,堆肥無施用で栽培した。

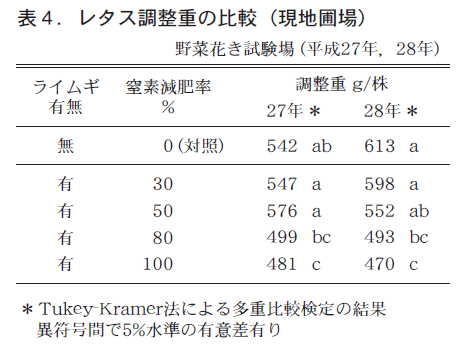

(2)現地圃場試験

試験場内試験とほぼ同じ試験設定であるが,窒素減肥率は0%,30%,50%,80%,100%とした。また,試験圃場の農家慣行と合わせるためリン酸は全区に成分量で10kg/10a,カリは全区に成分量で8kg/10a施用した。

2)試験結果と考察

鋤込み時のライムギの窒素吸収量は試験場内圃場5〜14kg/10a,現地圃場23〜25kg/10aであり,炭素率は9〜13の範囲にあった(表2 平成26年は大雪が降り生育不良) 。一般に,家畜ふん堆肥の炭素率は10〜20前後で,その中でも窒素含量が高い鶏ふんや豚ぷん堆肥は炭素率が低い。本試験で供試した草丈30cm前後のライムギの炭素率は鶏ふん並みであった。

試験場内試験,現地圃場試験ともレタス調整重は2年間の試験を通して対照区に比べ窒素50%減肥までは同等以上で,100%減肥では低下した(表3,4) 。

以上の結果から,越冬ライムギを草丈30cm前後で鋤込むことにより,レタスに対する窒素施用量を30〜50%程度減肥できると考えられた。

7.最後に

イネ科緑肥を鋤込んだ後に野菜を栽培すると,良くできたりできなかったり,結果がまちまちになる場合がある。その原因の一つになっているのが炭素率の高い有機物を施用した場合に起きる窒素飢餓で,イネ科緑肥の場合は出穂期以降に鋤込むと後作物で窒素飢餓を誘発しやすい。

同じライムギでも鋤込み時期の違いにより分解特性が異なるので,有機物をたくさん鋤込んで土壌物理性を改善したいならライムギの穂が出る頃まで大きくしてから鋤込むとよい。また,ライムギの肥効を活かして後作で化学肥料を減肥したい場合は草丈30cm前後で鋤込むというように目的別に使い分ける必要がある。

記事の内容については,長野県における越冬ライムギでの試験結果であることをご承知おき願いたい。本稿で紹介した成果の詳細は普及技術「越冬ライムギの鋤込みによる初夏どりレタスの窒素減肥栽培」として長野県農業関係試験場ホームページ http://www.agries-nagano.jp/ で公開されているので合わせて参照されたい。

生産コストの削減に向けた緑肥作物の導入技術の開発については中央農業研究センター,秋田県立大学,雪印種苗他,多くの県立試験場が農林水産省の委託を受けプロジェクト研究を行っている。本稿ではプロジェクト研究で得られた成果の一部を紹介した。

参 考 文 献

長野県普及技術(2016)「越冬ライムギの鋤込みによる初夏どりレタスの窒素減肥栽培」