第703号 2018(H30) .08-09発行

PDF版はこちら

農業と科学 2018/08-09

本号の内容

§肥料と養分:硝酸態チッソ(硝酸イオン)について(その1)

ジェイカムアグリ株式会社

技術顧問(技術士)

柴田 勝

§被覆尿素のみの側条施肥による水稲の省力・低コスト施肥法

佐賀県農業試験研究センター

大塚 紀夫

肥料と養分:

硝酸態チッソ(硝酸イオン)について(その1)

ジェイカムアグリ株式会社

技術顧問(技術士)

柴田 勝

始めに

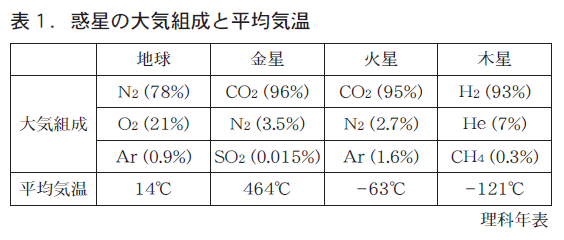

太陽系の惑星で酸素を含んでいる(21%)のは地球のみである(表1) 。これは二十億年以上にわたって光合成を行ってきた植物・藻類の活動の賜物である。金星・火星同様の大気組成だったと想定される原始地球に存在していた炭酸ガスは水に溶け込み,カルシウムと反応し,石灰岩として固定されていったために,窒素の含有率が相対的に上昇したものと推察されている。炭酸ガスの減少と酸素の発生は、地球に水が存在したからに他ならない。

原始地球は高温であったが徐々に温度が低下した結果,水の惑星と呼ばれるほどに豊富に水が存在するようになった。火星にも水(氷)の存在は確認されているが,液体の水としては存在できない超低温である。では,水はどこから来たのか。現在は宇宙から飛来する隕石由来であるとされている。液体の水が存在できる温度にまで地球が冷えたため,隕石が運んできた水が蓄積されるようになった。地球上に存在する水の総量は約14億km3もあると言われており,いったいどれほどの数の隕石が地球に衝突したのか,気の遠くなるような長い年月をかけてのことではあるが,その飛来数は想像を絶する。

25〜27億年前頃から,光合成を行うことができる藍藻などの活動が活発となり,水由来の酸素が発生するようになった。生成した酸素は海水に溶解し,始めは海水中の鉄を酸化して酸化鉄(鉄鉱石)を形成したが,やがて海水中で飽和状態となり,10億年くらい前から大気中の酸素濃度が上昇し始めたと考えられている。 また,酸素(O2)は大気圏上層部で太陽光の紫外線によりオゾン(O3)となり,生物に有害な紫外線をさえぎることで,生命が陸へ上がる条件が整っていった。地上に進出した植物は水を得たように繁茂し,大気中の酸素濃度は上昇したのである。あらゆる生物は呼吸で取り込んだ酸素ででんぷんなど糖類を酸化(炭酸ガスに変える)することによりエネルギーを得て生活している。光合成によりエネルギーを得て炭酸同化する植物も,同化で得られた糖類を再び炭酸ガスに変化させ,その際に生じるエネルギーを使って生育している。炭酸同化(合成)と異化(分解)を行うことができる生物の代表が植物である。地球上のあらゆる生物は酸素環境の中で生きている。

植物を廻るチッソの循環

現在の地球化学的な窒素固定量は

(1)雷の放電によるものが1,300万トン,

(2)生物窒素固定によるものが14,000万トン,

(3)工業的固定が7,900万トン,

(4)化石燃料由来が2,200万トン

と推定されている(越野 農文協 2006) 。膨大な量のチッソ成分が自然に供給されている。

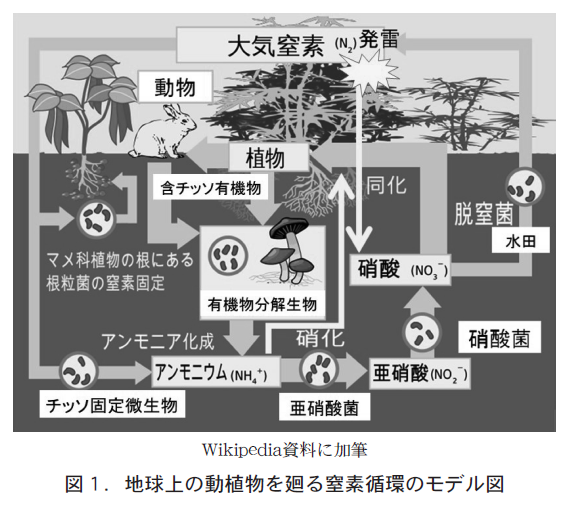

肥料のチッソ質形態にはアンモニア態・硝酸態・尿素態・有機態があるが,植物(作物)が吸収するチッソ質養分の形態は殆どがアンモニア態及び硝酸態である。動植物の遺骸や有機質肥料に含まれる含チッソ有機物は分解生物によって分解(アンモニア化成)されて,まずはアンモニア態チッソ(アンモニウムイオン)となる。

畑土壌では,アンモニウムイオンを酸化(硝化)してエネルギーを得ている硝化菌が作り出す硝酸イオンが養分として優先的であるが,酸素が少ない水田ではアンモニウムイオンが優先的であり,水田と畑では養分として存在するチッソ形態は異なる。存在するチッソ質養分の大半が硝酸イオンである陸地に生育する植物は硝酸イオンを積極的に利用(同化)できるように適応してきた。硝化菌は陸上の植物を廻るチッソ循環に重要な役割を担っている微生物である(図1) 。

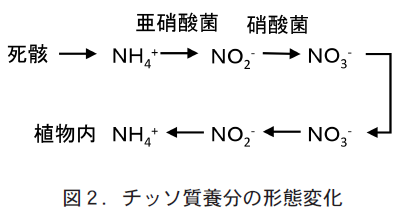

生命を維持するために重要なアミノ酸やタンパク質はアミノ基(−NH2)のようなチッソに水素が結合した還元態で存在しており,植物は吸収した硝酸イオンを光合成で得た水素で還元してアンモニウムイオンに変換して利用している。自然界は硝化菌によるアンモニウムイオンの酸化と植物による硝酸イオンの還元の二つの経路で循環している(図2) 。

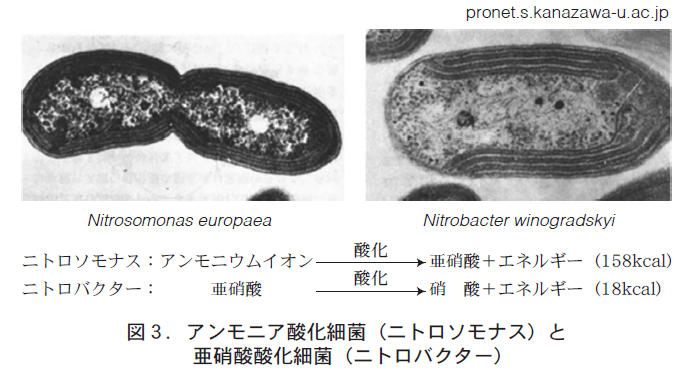

硝化菌とは

有機物が分解されて生成したアンモニウムイオンや施肥されたアンモニウムイオン(NH4+)を酸化して亜硝酸イオン(NO2−)に,次いで亜硝酸イオンを酸化して硝酸イオン(NO3−)にする2種類の土壌微生物が土壌中に生息しており,アンモニウムイオン酸化の際に生じるエネルギーを利用して生命活動を行っている。前者は亜硝酸菌(ニトロソモナス) ,後者は硝酸菌(ニトロバクター)と呼ばれる。両菌は連携して活動しており,亜硝酸は土壌中に蓄積することなく,アンモニウムイオンは硝酸イオンに変わる(図3) 。

人間は重油・石炭・天然ガスを燃やして,そのエネルギーを電力に変えて,日々の暮らしを営んでいる。同様に,硝化菌はアンモニウムイオン(NH4+)を亜硝酸・硝酸へ酸化してエネルギーを獲得し生きている微生物群である。硝化菌が存在しない場合,土壌中にアンモニウムイオンが蓄積することになり,そのアルカリ性が持つ毒性に生物は耐えられない。硝化菌はそれなくして自然界の窒素循環は成り立たないと言える重要な微生物群である。

根からの硝酸イオンの吸収について

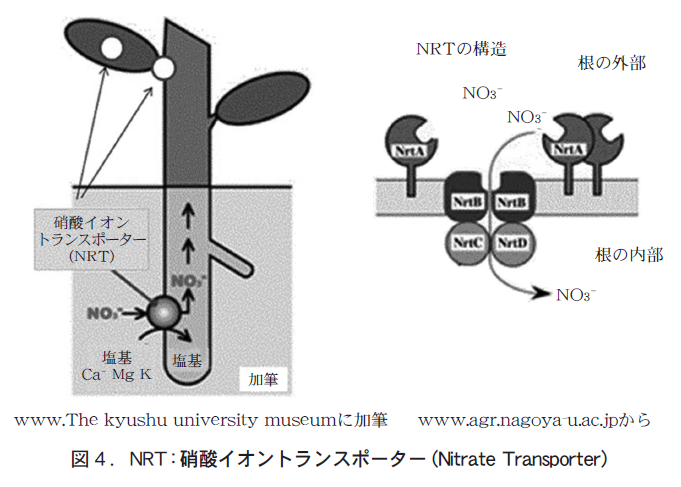

植物は根から養分や水を吸収する。それぞれの養分についてその吸収機構が研究されており,硝酸イオン吸収には硝酸イオントランスポーター(NRT)という硝酸イオン専用の吸収機構が存在することが明らかにされている。土壌溶液中にある硝酸イオンを見分けて捕まえる仕組みとそれを根の内部に送り込む仕組みがセットになったポンプの働きをするタンパク質が根の表面に存在することが明らかとなっている。

硝酸イオンは陰イオンであるので,体内のイオンバランスをとる必要があり,カルシウムなどの塩基と呼ばれる陽イオン類の吸収を伴い,たとえばカルシウムイオンはカルシウムチャネルと呼ばれる吸収機構が根の表面に存在している。硝酸イオントランスポーターは根の表面にのみ存在するのではなく,茎の中央にある養分を地上部に送る導管組織に,導管から養分を受け取る葉の細胞膜に,更に細胞内にある液胞膜にも存在している(図4) 。

硝酸イオンのアンモニウムイオンへの還元(硝酸還元酵素と亜硝酸還元酵素)と同化

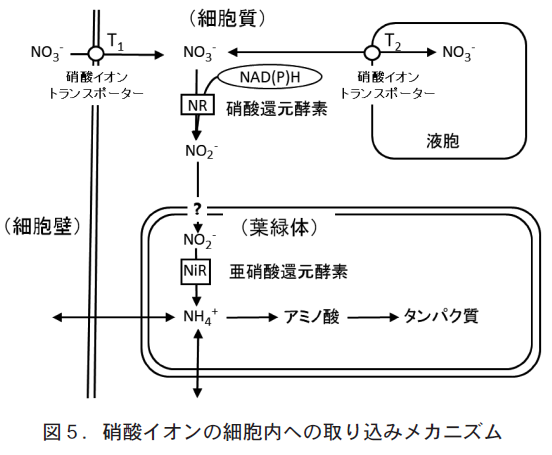

植物は吸収した硝酸イオンを硝酸還元系酵素群の働きでアンモニウムイオンに還元する。その経路は土壌中での硝化過程と逆の経路で,硝酸イオンは硝酸還元酵素(NR)により亜硝酸イオンに,亜硝酸イオンは亜硝酸還元酵素(NiR)によりアンモニウムイオンに還元されてアミノ酸となる。硝酸還元酵素(NR)と亜硝酸還元酵素(NiR)は光合成で作られた水素供給体であるNADPHから水素を受け取り還元反応を行う。硝酸還元酵素は細胞質に,亜硝酸還元酵素は葉緑体に存在していると考えられている。

硝酸還元酵素は根から吸収した硝酸イオンによって誘導される酵素である。硝酸イオンに接することが少ない水稲でも硝酸イオンを吸収させると硝酸還元酵素活性が発現する。どの植物にも硝酸還元酵素を誘導する遺伝子は存在する。亜硝酸還元酵素活性が硝酸還元系全体の速度を支配しているので,細胞内の亜硝酸イオン濃度は硝酸イオン濃度の10−4と極めて低いレベルに留まり,毒性がある亜硝酸の障害は発生しない仕組みとなっている。吸収された余剰の硝酸イオンは液胞に貯蔵され,再利用される(図5) 。

光合成は①光のエネルギーを利用して水を酸素に分解するとともにNADPHとATPを作る,「明反応」と呼ばれるエネルギー獲得反応と②NADPHとATPを利用して二酸化炭素から糖を作る,「暗反応」と呼ばれる炭酸固定の2段階からなっている(NADPHとは光合成で作られた水素を貯蔵する化合物,ATPとはエネルギーを貯蔵する化合物で生物共通の化合物である) (図6) 。

硝酸イオンは還元に際してNADPHを消費するのでアンモニウムイオンに比べて劣る養分であるという指摘があるが,NADPHはATP生産と共役しているので,NADPHの消費はATPの増産につながっており,現にそのエネルギーを利用して植物は隆々と生育している。

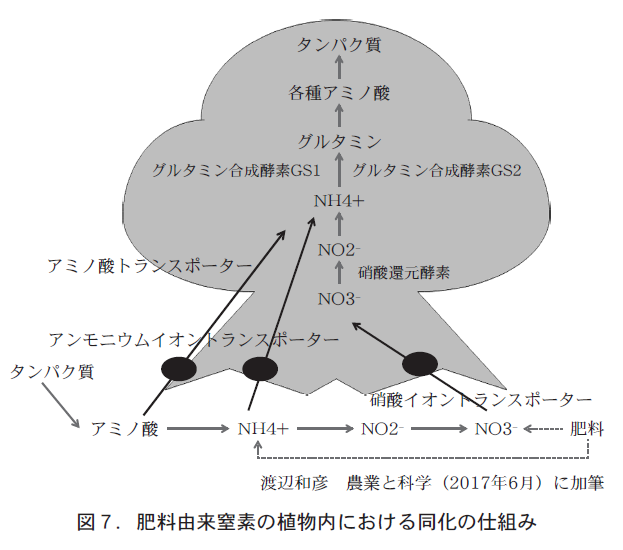

植物体内での無機態チッソの利用(同化) (グルタミン合成酵素GSの働き)

肥料及び有機物の分解により供給されたアンモニウムイオン(アンモニア態チッソ)はアンモニウムトランスポーターの働きで,硝化によって生成した硝酸イオン(硝酸態チッソ)は硝酸トランスポーターの働きで,根から植物体内に取り込まれる。植物体内でアンモニウムイオンはグルタミン合成酵素(GS)の働きでグルタミンを経由してアミノ酸となり,タンパク質などの重要な化合物になる。植物根にはアミノ酸トランスポーターも存在していると言われており,養分吸収の仕組みは多種多様である(図7) 。

このグルタミン合成酵素にはGS1とGS2が存在し,硝酸還元由来のアンモニウムイオンはGS2によりグルタミンに同化されると考えられている。グルタミン合成に2経路あるのは吸収したアンモニア態チッソと硝酸態チッソの二つの形態の養分を有効に利用するという植物の適応の結果であろう。GS1は細胞質に,GS2は葉緑体に存在すると言われている。GS2は光や硝酸イオンによって酵素誘導され,GS2の誘導を司る遺伝子は硝酸還元酵素を誘導する遺伝子と密接に関係している。植物にとって有毒なNH4+が蓄積し,光合成系に悪影響が出ないように,光合成が停止すると硝酸還元は抑制される仕組みになっている。硝酸還元とGS2によるグルタミン合成は連動して働いている。

アンモニウムイオンのみでは生育が劣るコマツナの培養液に1%の硝酸イオンを添加し栽培すると,旺盛な生育を示すことが明らかにされており,硝酸イオンはチッソ養分として働く以外にアンモニウムイオン利用能力を増加させるシグナル効果も持ち合わせていると述べられている(写真1) 。

このことは,Nとしてわずか1%の硝酸イオンの添加レベルでも,コマツナのアンモニウムイオンの同化能力が増加したことを示しており,新たにグルタミン合成酵素が誘導されたことによると考えられる。硝酸イオンは硝酸還元酵素の誘導とともにグルタミン合成酵素誘導にも関係していると考えられており,誘導されたグルタミン合成酵素(GS2)がアンモニウムイオンの同化に一役買っているものと推察される。

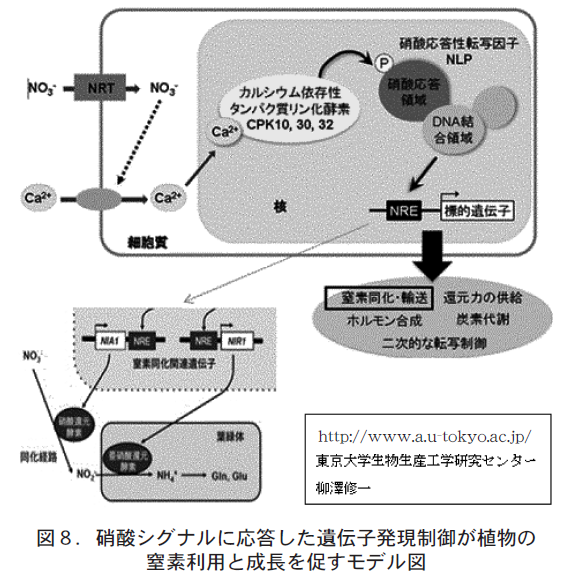

硝酸シグナルに応答した遺伝子の活性化の研究

硝酸イオンは還元されてアンモニウムイオンとなりチッソ養分として働くとともに,その吸収に伴いカルシウムなどの塩基類の吸収を促進して作物の健全な生育に貢献していることが知られている。新しい研究では,硝酸トランスポーターによって取り込まれた硝酸イオンに伴って細胞内のCa2+イオン濃度が上昇し,それによりCa2+依存性のタンパク質リン酸化酵素群が活性化され,更にその酵素の働きで硝酸応答性転写因子がリン酸化されて活性化される。この因子が遺伝子に働きかけて,窒素同化(例:硝酸還元系酵素の誘導)・輸送や炭素代謝など植物の成長を促す遺伝子の誘導・発現が起こることが明らかにされた(図8) 。

硝酸イオンはCa2+を活性化し,硝酸シグナルとして植物の窒素代謝やその他の植物の成長調節の鍵となっている。硝酸イオンは植物体内でチッソ養分として働くほかに,多様な役割を果たす養分であると言える。

被覆尿素のみの側条施肥による

水稲の省力・低コスト施肥法

佐賀県農業試験研究センター

大塚 紀夫

1.はじめに

水稲は消費者や実需者からおいしいお米や安い業務用米が要望されているが,米価が低迷を続ける中,生産面ではコスト低減が強く求められている。施肥コスト低減に有効な方策としては,減肥等の省資材化,低価格肥料の利用,施肥管理の省力化,堆肥等の有用資源の活用が考えられる。

省資材化による低コストとしては,先ず土壌診断に基づくリン酸やカリウムの減肥があるが,肥料を換える必要がある。そこで,リン酸とカリウムの含有率を低くし肥料コストを下げた,いわゆるL型肥料が開発され,普及が進められている。施肥管理の省力化については,緩効性肥料を利用した全量基肥施肥や育苗箱全量施肥などの省力施肥があげられる。しかし,全量基肥施肥は,品種毎の専用肥料が必要であることや専用肥料に不可欠の緩効性肥料の価格が高いという問題がある。育苗箱全量施肥は,既に普及段階にあるが,窒素施肥量が多い品種や疎植栽培などで1箱当たりの施肥量が多くなると育苗管理が難しいといった問題点がある。堆肥やその他未利用資源については,利用技術の開発が進められ成果を上げているが,輸送コストと散布コストの低減という最も重要な問題が残っている。

以上のように,水稲の施肥に関する省資材化や省力施肥といった低コスト技術については,これまでに多くの研究や開発がなされ,現時も引き続き行われている。

これまでに,筆者は「水稲−大麦体系では,リン酸とカリウムは麦作に施肥することで水稲は無施用でよい」ことを認めている。すなわち,重粘質土壌での水稲−大麦体系の栽培履歴が長いほ場ではリン酸の蓄積傾向がみられ,麦作で標準施肥すると,定期的な土壌診断を行いながら水稲作では省略できることを明らかにした。

そこで,同じ水稲−大麦体系において,水稲栽培において施肥成分としてリン酸とカリウムを施用せずに窒素のみを施肥する,省資材で低コスト施肥技術について検討したので,その結果について紹介したい。

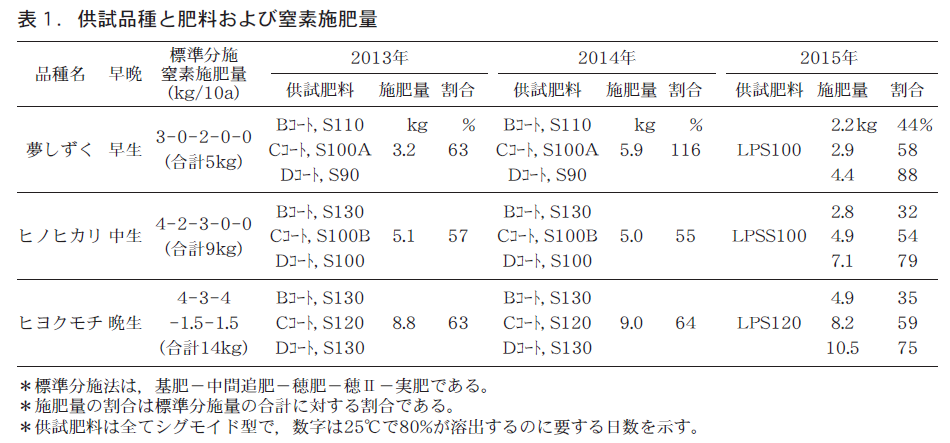

なお,ここでは肥料混合の煩わしさがなく実施しやすいように,速効性を含まずにシグモイド型の被覆尿素を単品で用いた。また,施肥方法としては省力性と窒素の利用率が高い側条施肥とした。水稲の供試品種としては,佐賀県内で栽培面積が広い早生,中生,晩生の品種について,窒素吸収パターンに合致した被覆尿素の溶出タイプ,栽培期間の長短に適する溶出日数,ならびに施肥量の違いについて検討した。

2.試験方法

1)試験場所:

佐賀県農業試験研究センター内ほ場

2)供試品種:

「夢しずく」(早生) ,「ヒノヒカリ」(中生) ,「ヒヨクモチ」(晩生)

3)栽培方法:

稚苗移植

4)栽植密度:

「夢しずく」と「ヒノヒカリ」は60株/坪,「ヒヨクモチ」は70株/坪

5)播種日

5/30 (2013年) ,5/30 (2014年) ,5/28 (2015年)

6)移植日:

「夢しずく」(6/14, 13, 15) ,「ヒノヒカリ」(6/17,18, 17) ,「ヒヨクモチ」(6/21, 20, 22)

(移植日はそれぞれ2013年,2014年,2015年に相当する)

7)施肥方法:

側条施肥田植機による側条施肥(K社製)

8)試験ほ場の土壌:細粒灰色低地土(LiC)

Truogリン酸;10〜15mg/100g,交換性カリウム;15〜30mg/100g

可給態窒素(生土);7mg程度/100g(2013年) ,5mg程度(2014年) ,4〜5mg(2015年)

9)冬作大麦の施肥量:

N:P:K=12:5.7:8.6(kg/10a)

10)試験区の構成:

表1のとおり,2013年と2014年は肥料銘柄,2015年は窒素施肥量について,検討した。

3.試験結果

被覆尿素のみの側条施肥が水稲の生育,収量,品質および養分吸収に及ぼす影響については,無肥料や標準施肥に比べ以下のとおりの結果であった。

1)2013年の結果

収量は,無肥料を100とした指数で表すと,「夢しずく」ではBコートは111で約1割,CコートとDコートはどちらも118で約2割多くなった。「ヒノヒカリ」では同じく,BコートとDコートは115と111で1割以上,Cコートは123と2割以上多くなった。「ヒヨクモチ」でも同じ傾向で,Dコートは110で1割,BコートとCコートはそれぞれ114と118で1〜2割多くなった。

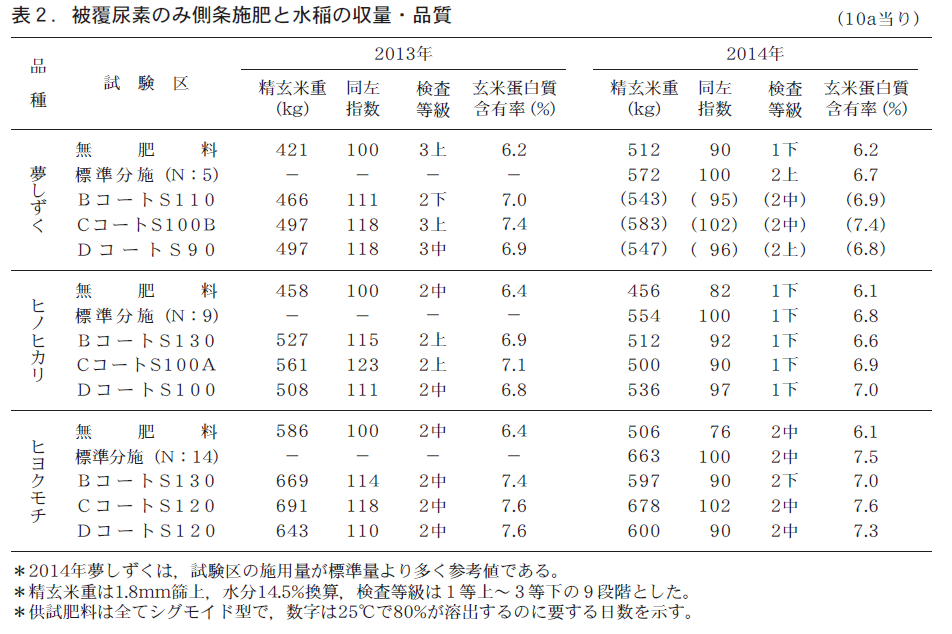

品質は検査等級と玄米蛋白質含有率は無肥料に比べ,「夢しずく」では検査等級はほぼ同等で,玄米蛋白質含有率は0.7〜1.2%高かった。「ヒノヒカリ」では検査等級はほぼ同等で玄米蛋白質含有率は0.4〜0.7%高く,「ヒヨクモチ」では検査等級は同等で玄米蛋白質含有率は1.0〜1.2%高くなった(表2) 。

これらの結果は,水稲3品種で3種類の肥料銘柄ともに,側条施肥により収量は1〜2割程度増収し,品質では検査等級は同程度で蛋白質含有率は0.4〜1.2%高くなることを示している。

2)2014年の結果

「夢しずく」の試験区の窒素施用量は3kg程度を予定していたが,設定ミスで標準分施の5kgよりも多い5.9kgとなってしまった。「夢しずく」での肥料銘柄の比較では,CコートがBコートとDコートに比べ収量は40kgほど多く,玄米蛋白質含有率が0.5%程高く,検査等級はBコートとCコートに比べDコートがやや良好であった(表2) 。

収量は標準分施を100とした指数で,「ヒノヒカリ」ではBコートは92,Cコートは90,Dコートは97と何れも少なかった。「ヒヨクモチ」では,BコートとDコートは90と少なくCコートは102でわずかに多かった。品質は標準分施に比べ「ヒノヒカリ」では,検査等級は全区が1等下と同じで,玄米蛋白質含有率は−0.2〜+0.2%でほぼ同等であった。「ヒヨクモチ」では,検査等級はBコートがわずかに劣りCコートとDコートは同じで,玄米蛋白質含有率はBコートが0.5%低くCコートとDコートは同程度であった(表2) 。

窒素吸収量は標準分施に比べ,「ヒノヒカリ」では籾とわらの合計で1.3〜2.4kg/10a少なく,「ヒヨクモチ」では籾とわらともに少なく,合計で0.6〜3kg少なかった(データ略) 。

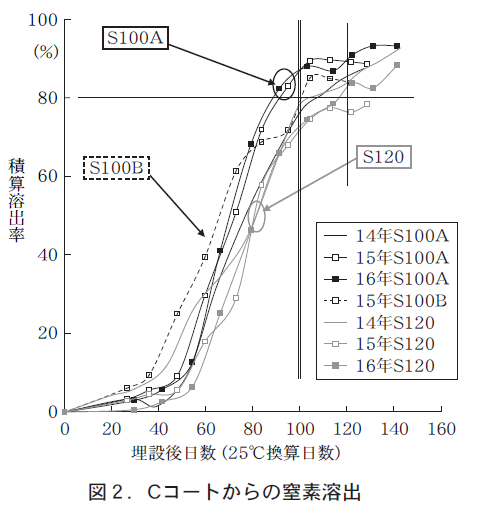

使用した被覆尿素の溶出日数は,「夢しずく」では90〜110日,「ヒノヒカリ」では100〜130日,「ヒヨクモチ」では120〜130日である(表1) 。しかし,水稲作付けほ場における窒素の溶出は,表示日数に比べ,Bコートは約8割,Cコートは9〜10割,Dコートは年次間変動(ロット間変動を含む)が大きく7〜8割程度の短い年と長い年があった(図1, 2, 3) 。

このため,収量から考えられる側条施肥に合った被覆尿素の溶出日数は,「夢しずく」では90〜100日,「ヒノヒカリ」は90〜100日程度,「ヒヨクモチ」は110〜120日が適当と推察される。

3)2015年の結果

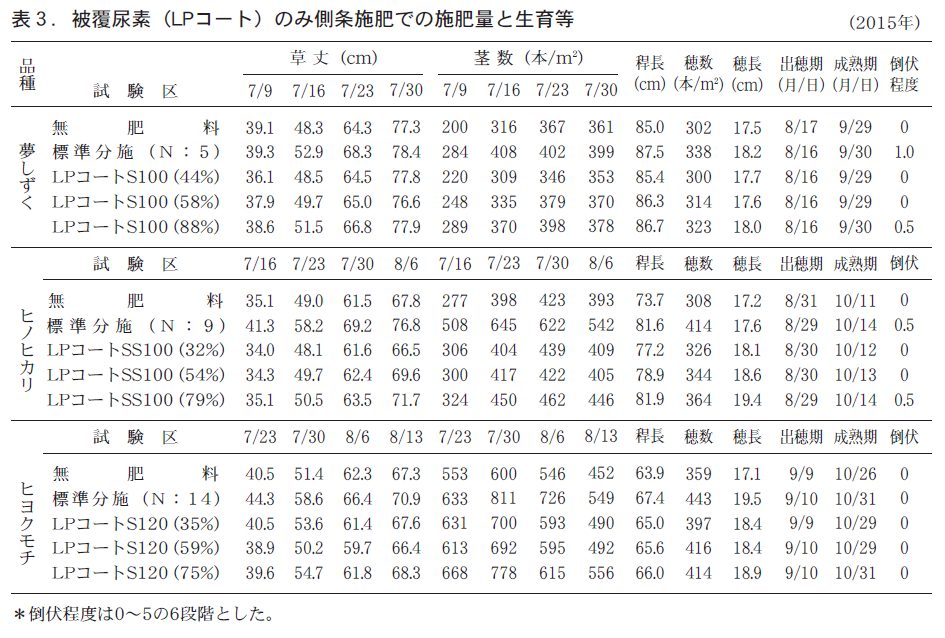

①生育

茎数と草丈は標準分施に比べ,「夢しずく」での標準分施の合計窒素施用量に対しLPS100の窒素施用量44%区,同58%区,同88%区(以下「S100:44%」 ,「S100:58%」 ,「S100:88%」 )と,「ヒノヒカリ」での同じくLPSS100の32%区,54%区,79%区(以下「SS100:32%」 ,「SS100:54%」 ,「SS100:79%」 )と,「ヒヨクモチ」での同じくLPS120の35%区,同59%区,同75%区(以下「S120:35%」 ,「S120:59%」 ,「S120:75%」 )は,何れも草丈は低く,茎数は「ヒヨクモチ」での「S120:75%」を除き少なく推移した。この生育の推移は「ヒノヒカリ」において顕著で,草丈は幼穗形成期頃で5cm以上低く,茎数は最高分げつ期頃に200本/m2程度も少なかった。以上のことは,被覆尿素のみを用いた側条施肥区は速効性肥料が含まれておらずシグモイド型で初期の窒素溶出が極少ないことが原因と考えられる。

成熟期には標準分施に比べ,稈長は「ヒノヒカリ」の「SS100:79%」を除き短く,穂数は少なく,穂長は短かった。そして,「夢しずく」と「ヒノヒカリ」では施肥量が少ないほどそれらの傾向は強くなった。

生育は標準分施に比べ,側条施肥の出穂期は同日か1日早く,成熟期は施肥量が標準分施の6割程度までは1〜2日早く8割程度では同日となった。

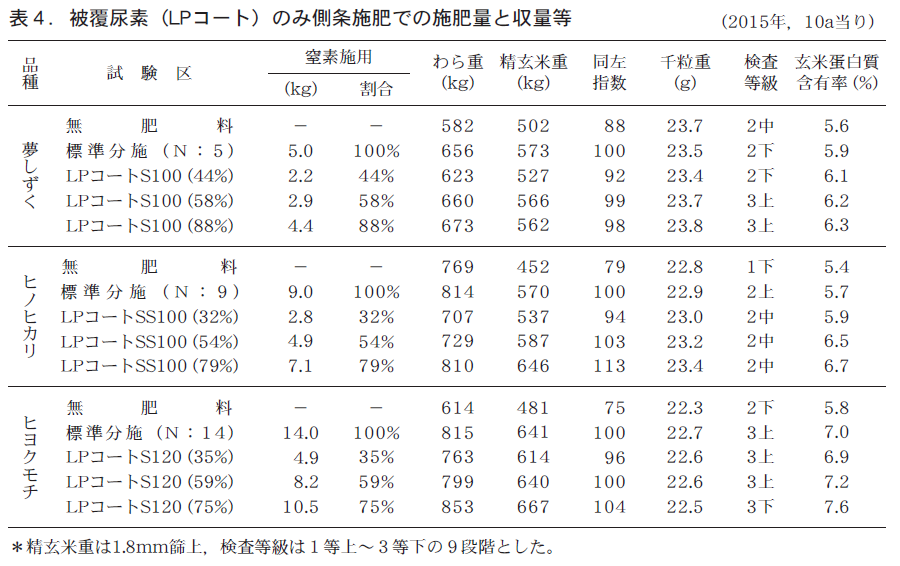

②収量・品質

収量は,被覆尿素の側条施肥区は標準分施を100とした指数で,「夢しずく」では「S100:44%」は92と少なく,「S100:58%」と「S100:88%」は99と98で同程度であったが,「ヒノヒカリ」では「SS100:32%」は94と少なく,「SS100:54%」は103でやや多く,「SS100:79%」は113と多く,施肥量が多くなると収量は顕著に増加した。一方,「ヒヨクモチ」は「S120:35%」は96でやや少なく,「S120:59%」は100と同じで,「S120:75%」は104とやや多く,施肥量が多くなると収量は増加した。標準分施に対し被覆尿素の施肥量が4割程度では収量はやや少なく,6割程度では同程度,8割程度では「夢しずく」は同程度で「ヒノヒカリ」と「ヒヨクモチ」は多かった。

品質では,検査等級は区間の差は小さいが,標準分施に比べ側条施肥は水稲3品種とも同等かわずかに劣り,施肥量が多いと低下する傾向となった。玄米蛋白質含有率は,標準分施に比べ側条施肥は水稲3品種ともやや高く,施肥量が多いと上昇した。しかし,「夢しずく」では「S100:58%」は6.2%で,ヒノヒカリでは「SS100:54%」は6.5%と,良食味とされる値に収まっていた。このように,品質では検査等級及び玄米蛋白質含有率ともに施肥量が多いと低下する傾向であった。玄米の粒厚別割合は,夢しずくで「S100:44%」が他よりやや薄く,ヒノヒカリでは「SS100:54%」と「SS100:79%」が他より厚く,ヒヨクモチではほぼ同じであり,被覆尿素の施肥量が多いと厚くなる傾向がうかがえた(データ略) 。

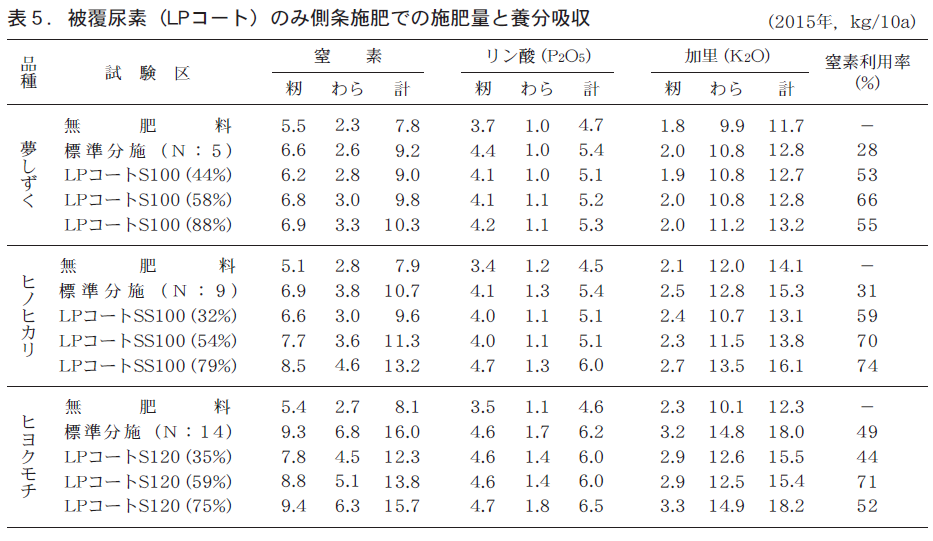

③養分吸収

窒素吸収量は標準分施に比べ,「夢しずく」と「ヒノヒカリ」は窒素施肥量が少ない「S100:44%」と「SS100:32%」は少なかったが,窒素施肥量が5割以上では多かった。「ヒヨクモチ」では,「S120:35%」の籾は多かったが,わらとの合計量は3.7〜0.3kg/10a少なかった。水稲3品種,3種類の肥料銘柄とも,籾とわらの両方で施肥量が多いと吸収量は増加した。

窒素利用率は標準分施に比べ,「夢しずく」では6割前後で2割以上高くなり,「ヒノヒカリ」では6〜7割前後で3〜4割高くなった。一方,「ヒヨクモチ」では「S120:59%」が2割程高くなったが,「S120:35%」と「S120:75%」は同程度であった。

リン酸とカリウムの吸収は,収量を反映して施肥量が多いと吸収量も増加し,窒素施肥量が3〜4割では少なく,8割程度では同等〜やや多かった。よって,大麦栽培後の水稲では,リン酸とカリウムを施肥せずに窒素のみの施肥でも支障なく吸収されると考えられる。

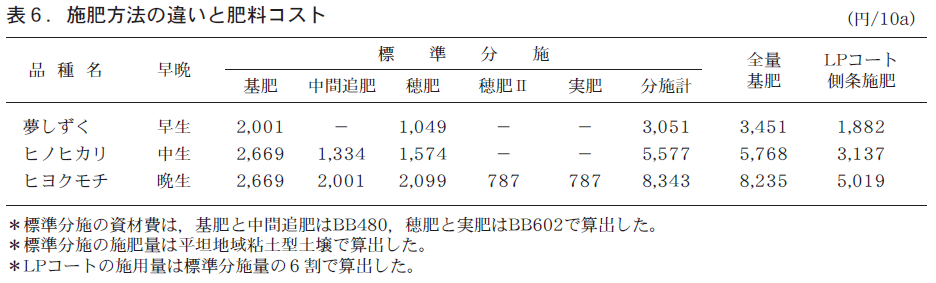

④肥料資材費

佐賀県での使用が多いBB肥料を用いた標準分施とそれぞれの水稲品種用の全量基肥用肥料の10a当たりの資材費は,全量基肥用肥料が「夢しずく」では400円高く,「ヒノヒカリ」では200円高く,「ヒヨクモチ」では100円安く,全量基肥用肥料が同程度〜1割程高いと試算された。

被覆尿素のみによる側条施肥は,被覆尿素にLPコートを用いて施肥量を標準分施の6割としても水稲の収量と品質には影響しない上に,省力化も図られ肥料資材費は標準分施の約6割とすることができる(表6) 。

4.要約

速効性窒素とリン酸およびカリウムを含まない被覆尿素単品を用いた側条施肥による省力低コスト施肥法について検討した。

その結果,早生の「夢しずく」 ,中生の「ヒノヒカリ」 ,晩生の「ヒヨクモチ」で,標準分施の合計窒素量の5〜6割を被覆尿素で側条施肥すると,草丈や茎数はやや抑制気味で推移するが,標準分施とほぼ同等の収量と品質が得られた。

この5〜6割の施肥量における養分吸収は標準分施に比べ,窒素濃度は被覆尿素が高くリン酸とカリウム濃度は同程度であったが,吸収量はリン酸とカリウムおよび「ヒヨクモチ」の窒素がやや少ない傾向であった。

一方,肥料資材費は,標準分施と全量基肥は同程度で,被覆尿素単品を用いた側条施肥による6割施用では標準分施の約6割に低減できることが明らかとなった。

また,使用できる被覆尿素は,ほ場における溶出日数と栽培期間が合えば,銘柄は特には限定されずに使用できると考えられる。

なお,高価格の被覆尿素を用いながら低コストを実現できる理由は,リン酸とカリウムを無施用としていることにある。このため,適応出来るほ場には制限があり,『予め土壌診断を行いリン酸とカリウムの減肥が出来るほ場である』ことや『水稲-麦体系で麦作においてリン酸とカリウムが施用されている』,又は『別途リン酸やカリウムが補給されている』ことが前提条件である。