第705号 2018(H30) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 2018/11

本号の内容

§早期水稲−スイートコーン二毛作体系における

スイートコーンへのLPコート全量基肥施肥

熊本県農業研究センター生産環境研究所

土壌環境研究室

研究参事 柿内 俊輔

天草農業研究所

研究主任 中井 クノ

§溶出日数が異なる2種類の苗箱専用肥料の混合施肥の効果

東北大学大学院農学研究科

附属複合生態フィールド教育センター

教授 西田 瑞彦

(元 農研機構東北農業研究センター)

早期水稲−スイートコーン二毛作体系における

スイートコーンへのLPコート全量基肥施肥

熊本県農業研究センター生産環境研究所

土壌環境研究室

研究参事 柿内 俊輔

天草農業研究所

研究主任 中井 クノ

1.はじめに

熊本県天草地域は温暖な気候を利用した早期水稲の栽培が盛んな地域である。天草地域の水稲作付面積はおよそ1,600haで,その多くが早期水稲として品種「コシヒカリ」を栽培している。早期水稲は3月下旬から4月上旬にかけて移植し,8月上旬に収穫する作型が一般的であるが,そのほとんどは早期水稲単作の栽培体系である。そこで,水田利用率の向上を図り,農家の所得を増加させることを目的として,早期水稲収穫後にレタスやスイートコーンなどの露地野菜を栽培する二毛作栽培の導入が検討されている。特に,早期水稲収穫後の8月中下旬に移植するスイートコーン栽培ではトンネル等の資材が不要であり初期投資が少ないこと,雌穂伸長が9月以降でアワノメイガの発生が少なく栽培が容易である等の利点がある。しかし,スイートコーンは10aあたり約4,000本が移植されており,その追肥はマルチに開けた植え穴等を利用し株毎に行っているため,追肥作業に大きな労力が掛かることが問題となっている。

そこで,早期水稲−スイートコーン二毛作栽培において,スイートコーンに対して肥効調節型肥料であるLPコートを利用することによる追肥を省略した省力施肥技術,及びスイートコーンに対してLPコートを利用した場合の次作の早期水稲の生育への影響を明らかにするためスイートコーンおよび早期水稲の生育,収量,品質および栽培前後の土壌化学性について検討した結果を紹介する。

2.試験の方法

栽培試験は熊本県天草市にある熊本県農業研究センター天草農業研究所内の水田で実施した。土壌の種類は灰色低地土,作土の土性は埴壌土(CL)である。

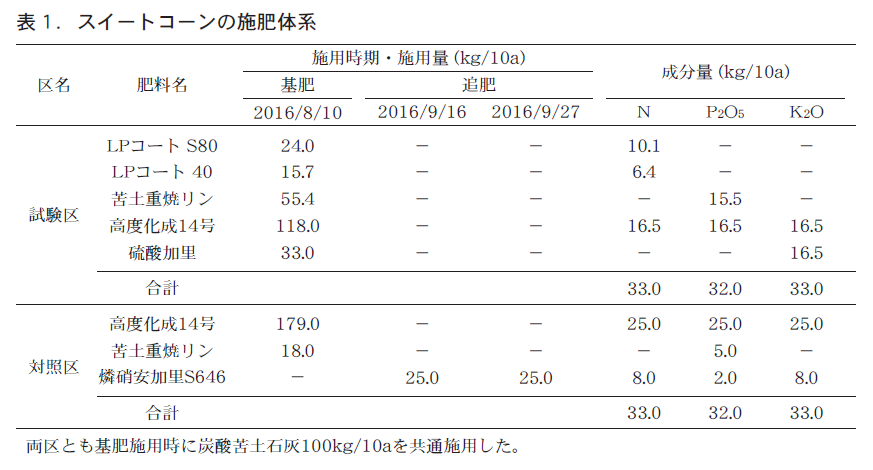

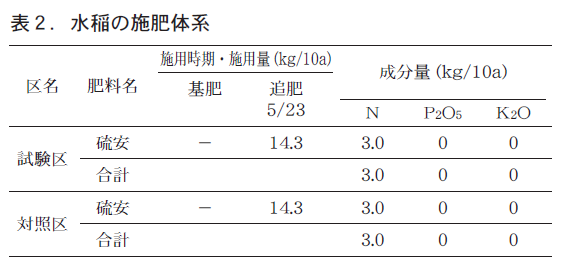

試験は,表1に示すとおりスイートコーンの施肥として,LPコートを用いた全量基肥体系を試験区,地域の慣行分施体系を対照区とし,各区の面積はそれぞれ28m2(2.8m×10m) ,2反復で実施した。試験区で使用したLPコートの種類と施肥量は天草市の平年気温に基づいて溶出を予測し決定した。施肥は両区とも基肥を全面全層施用し,耕耘後に畝立てを行った。対照区の追肥は苗移植用穴開け器を用い植え穴と植え穴の間に施用した。供試品種は「ゴールドラッシュ90」を用い,収穫残渣は水田に鋤込んだ。早期水稲に対する施肥は表2に示すとおり,試験区と対照区とも共通で基肥は施用せず,硫安による追肥(N−3kg/10a)のみとした。これはスイートコーンの窒素施肥量33kg/10aが早期水稲の現地慣行の窒素施肥量5kg/10aに対し多いことと,スイートコーン収穫残渣を水田に鋤き込んだため,窒素過多で水稲が倒伏することが懸念されたことから基肥を省略した。供試品種は「コシヒカリ」を用いた。

耕種概要は,スイートコーンの施肥および畝立てを平成28年8月10日,移植を8月19日,収獲を10月26日に行った。栽植密度は3,984株/10a(畝幅140cm,株間30cm)で,畝には白黒マルチを被覆した。水稲の移植は平成29年4月17日,収穫は7月31日に行った。移植は機械移植で,栽植密度は17,723株/10a(条間30.5cm×株間18.5cm)であった。

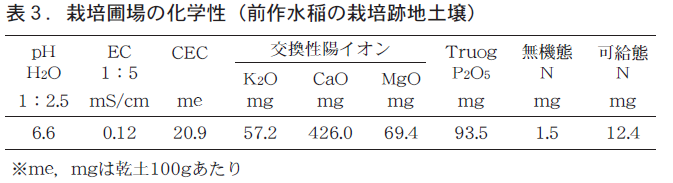

試験開始前の土壌(前作早期水稲「コシヒカリ」収穫後,平成28年8月3日採取)の化学性は表3のとおりで,天草地域における水田土壌(非火山灰土)の土壌診断基準に対して,交換性陽イオン類および可給態リン酸が上回っており,やや養分過多の土壌であった。

スイートコーン,水稲とも栽培途中の生育調査と収穫期の収量調査を行った。また,スイートコーンおよび水稲それぞれの茎葉と収穫物を用いて成分含有率の分析を常法に基づいて行った。

土壌はスイートコーン収穫後,水田代掻き前および水稲収穫後に採取し,常法により分析した。なお,スイートコーン収穫後の土壌は各区マルチを除いた畝上から採取した。

3.試験の結果

(1)気象の概況

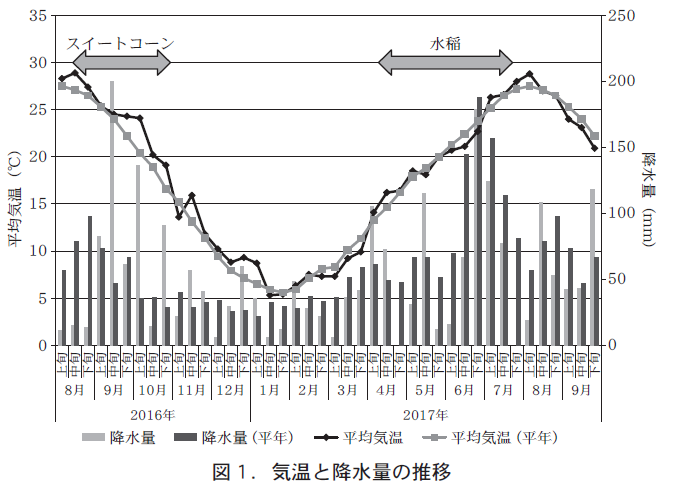

スイートコーン作では,畝立て前から降雨がなく,高温乾燥状態での定植となったため,初期生育は停滞したが,その後は周期的に降雨があり,生育は順調に推移した。

水稲作においては栽培期間を通して降水量は平年の7割程度と少なかったが,気温はほぼ平年並みであったため,生育は順調に推移した(図1) 。

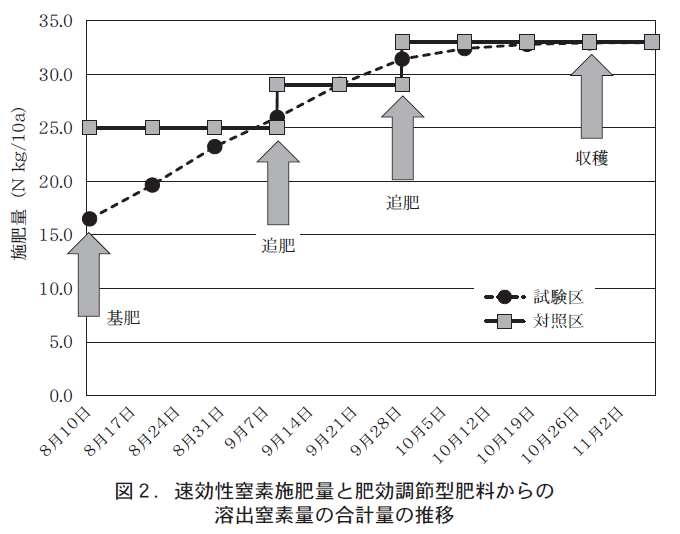

(2)肥効調節型肥料の窒素溶出シミュレーション

試験区の地温実測値を基にLPコートからの窒素溶出をシミュレートし,試験区における速効性窒素量と溶出した窒素量との合計量の推移と対照区の速効性窒素の合計量の推移を比較した。その結果,基肥施用時は試験区が対照区に比べ窒素量は少なかったが,追肥時期には試験区と対照区には窒素施用量

の差はみられなかった(図2) 。

(3)スイートコーン

1)生育

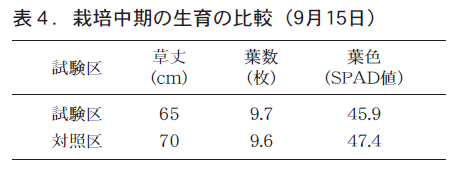

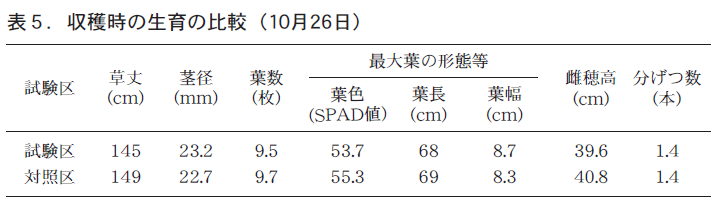

試験区の葉色は,生育中期および収穫期のいずれも対照区に比べ淡かったが,その他の項目には試験区と対照区に差はみられなかった(表4,5) 。

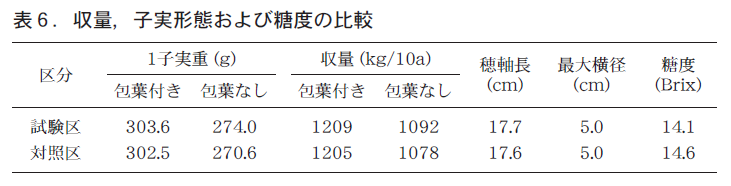

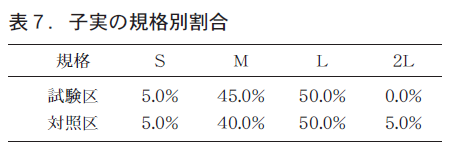

2)収量,子実規格および糖度

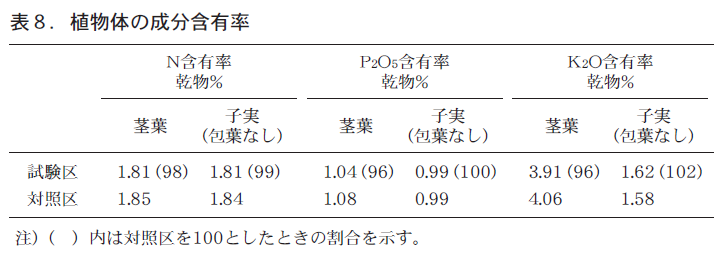

子実の収量,大きさ,糖度ならびに規格別割合は,試験区と対照区で差はなかった。また,植物体中の成分含有率は,窒素は試験区と対照区に差はなかった。リン酸およびカリウムは試験区の茎葉の含有率は対照区に比べやや低い傾向であったが,子実の含有率には差がなかった(表6, 7,8) 。

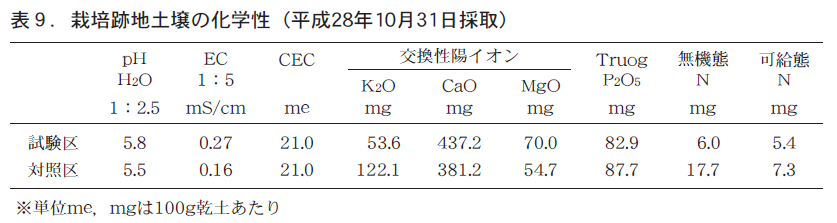

3)栽培終了後の土壌の化学性

試験区の交換性カリウムおよび無機態窒素は対照区に比べ少なかった(表9) 。

(4)水稲作

1)生育・収量

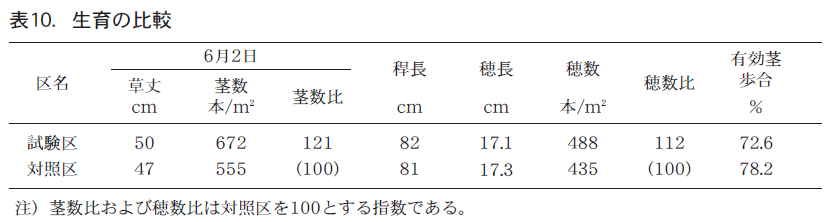

早期水稲の最高分げつ期頃である6月2日では,試験区の茎数は対照区の約1.2倍で多く,対照区に比べ生育が旺盛であった。収穫期では,試験区の稈長および穂長は対照区と差はなく,試験区の穂数は対照区の約1.1倍になり,最高分げつ期頃に比べ試験区と対照区の差は少なくなった(表10) 。

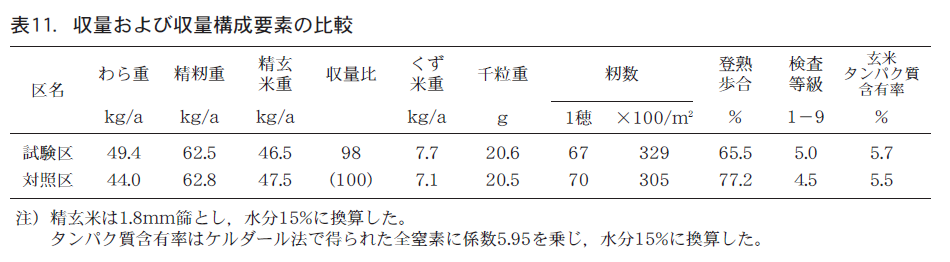

収量構成要素では,千粒重は試験区と対照区に差はなく,m2当たり籾数は試験区が多く,登熟歩合は試験区が低くなったため,収量(精玄米重)に差はなかった。また,倒伏程度に試験区,対照区ともに差はなかった。品質では検査等級および玄米タンパク質含有率ともに試験区と対照区に差はなかった(表11) 。

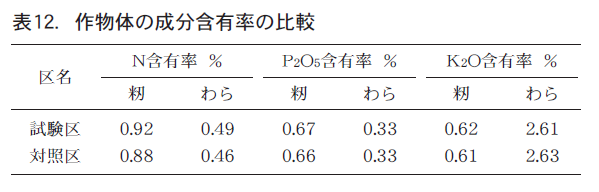

収穫時の籾およびわらの成分含有率に差はなかった(表12) 。

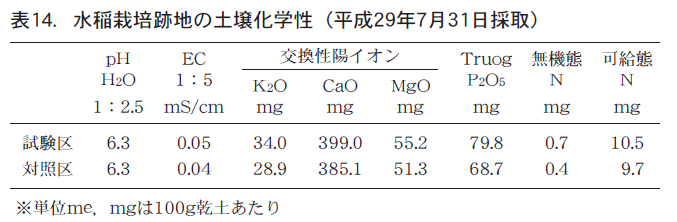

2)土壌化学性

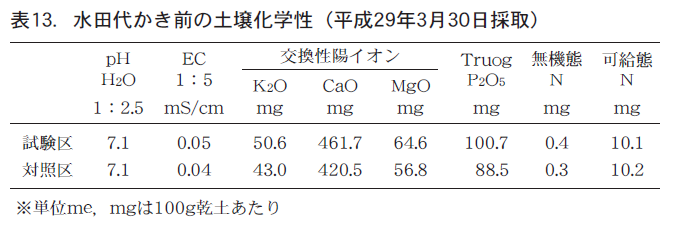

水稲付け作前の土壌は試験区の交換性陽イオン類および可給態リン酸は対照区に比べ多い傾向で,無機態窒素および可給態窒素に差はなかった。また,水稲栽培跡地土壌の化学性は,試験区の交換性陽イオン類,可給態リン酸,無機態窒素および可給態窒素は対照区に比べやや多い傾向であった(表13,14) 。

4.考察

(1)スイートコーンに対する影響

スイートコーンの収量・品質は試験区,対照区に差はなかった。しかし,作物体の成分含有率で

は,茎葉のリン酸とカリウムが対照区に比べ試験区では低い傾向であった。これは,試験区は,窒素,リン酸およびカリウムの3成分が全量基肥として施用されたのに対して,対照区では窒素,リン酸およびカリウムの3成分ともに追肥として施用されたことによると考えられた。すなわち,試験区で基肥として施用された窒素はLPコートにより緩効的に栽培期間中を通して溶出したが,リン酸およびカリウムは速効性肥料のみで施用された。一方,対照区ではリン酸とカリウムは試験区と同様に速効性肥料が施用されたが,追肥としても分施されたために,試験区に比べ利用率が高まったと考えられた。

また,栽培跡地土壌では,試験区の交換性カリウムおよび無機態窒素が対照区に比べ少なかった。これは対照区の追肥が穴開け器を利用した畝上への局所施肥であったため,肥料成分が畝上に局所的に多く残っていたためと考えられた。

(2)水稲に対する影響

早期水稲作付け前の土壌の化学性は,前作スイートコーン栽培跡地土壌と比較すると,無機態窒素が減り,可給態窒素が増加し,試験区と対照区の差はほとんどなかった。また,試験区と対照区の交換性カリウムの差も小さくなった。これは,スイートコーン作後に畝を壊し,圃場全体を耕耘したことによると考えられた。基肥0kg/10aで栽培した場合,試験区の水稲の初期生育は対照区に比べ旺盛であったが,収穫期の稈長に差はなく,収量および品質も試験区と慣行区に差はなかった。また,地域で早期水稲栽培に用いられている「コシヒカリ」の耐倒伏性は「弱」であるが,試験区と対照区の稈長に差はなく,倒伏程度にも差がなかった。これらのことから,基肥0kg/10aで栽培した場合,スイートコーンにLPコートを用いても,次作早期水稲「コシヒカリ」の収量および品質は慣行の化成肥料追肥栽培に比べて差はなく,倒伏のリスクも増大しないと考えられた。

(3)早期水稲−スイートコーン二毛作体系へのLPコートの適応性

今回の施肥体系では,スイートコーンおよび水稲へは窒素成分量として試験区と対照区に同量施用している。スイートコーン栽培期間中の地温実測値を基にシミュレーションした結果では試験区の窒素成分は対照区の分施体系とほぼ同様の溶出を示し,収穫時にはLPS80,LP40ともに100%近く溶出すると推察された。今回の二毛作栽培でのスイートコーン栽培では,水田とはいえ土壌水分が比較的低い畑状態での栽培のため,乾燥や土壌水分の移動により肥料粒の被膜表面付近の水蒸気圧が一定とは限らず,LPコートからの窒素溶出が表示どおりの溶出とはならない1)ことも考えられる。しかし,冨樫2)によると,実際の畑状態では溶出速度が変動する可能性はあるがその影響は小さいこと,また今回の試験では畝に白黒マルチを被覆していたため,極端な乾燥状態にはならないと考えられることから,LPコートからの窒素溶出はほぼ予測どおりであったと考えられる。

一方,施肥としてLPコートを使用した場合,窒素利用率が向上するため,速効性肥料を用いた慣行施肥に比べ20%程度の減肥が期待できる1)。今回のスイートコーン栽培においては試験区と対照区の施肥した窒素量は同量であったため,スイートコーン栽培後では試験区で残存している土壌中無機態窒素量は対照区に比べ多くなることが予想されたが,土壌化学性の差はなかった。このため,スイートコーン作後の水稲作において試験区および対照区ともに基肥0kg/10aであったにも関わらず,試験区の水稲の初期生育が対照区を上回っていたことについて,その理由は判然としなかった。しかし,LPコートを施用した場合,作後の早期水稲の初期生育を旺盛にするものの,稈長を徒長させることはなく,基肥0kg/10aで栽培した場合は倒伏への影響も小さいと考えられた。

以上のことから,今回のLPコートの組合せではスイートコーン栽培期間中に実際に溶出した窒素成分は予測値と同等で,LPコートを使用した全量基肥体系は省力的で慣行の分施体系と同等の収量および品質を得ることが出来ると考えられた。

5.まとめ

熊本県天草地域における早期水稲−スイートコーン二毛作において,スイートコーンを肥効調節型肥料であるLPコートによる全量基肥体系で栽培した場合,生育,収量は慣行の分施体系とほぼ同等であり,次作の基肥0kg/10aで栽培した早期水稲の収量および品質への影響もないことが明らかになった。

このため,早期水稲−スイートコーン二毛作体系においてLPコートによるスイートコーンの全量基肥栽培は省力施肥技術として利用可能であると考えられた。今後は,更に窒素成分を減肥するため,スイートコーンによる窒素収支を明らかにするとともにLPコートの種類や施肥量について検討する必要があると考えられた。

6.参考文献

1)ロングとLPコートの開発 その特性と施肥技術,

2011,ジェイカムアグリ

2)冨樫政博,積雪寒冷地の畑土壌におけるLPコートの溶出特性,

農業と科学,1993年7月

溶出日数が異なる2種類の苗箱専用肥料の混合施肥の効果

東北大学大学院農学研究科

附属複合生態フィールド教育センター

教授 西田 瑞彦

(元 農研機構東北農業研究センター)

※本研究は著者が農研機構東北農業研究センターに在籍中に実施した

1.はじめに

水稲育苗箱全量施肥専用肥料「苗箱まかせ」は利用率が極めて高く(金田・土屋1997) ,従来よりも施肥量を減じつつ播種時の作業で水稲一作分の窒素を賄うことができる。本肥料による技術は,「水稲育苗箱全量施肥法」として労働費の低減に貢献可能な技術のひとつとして農林水産省の「担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログ」(農林水産省2018)に掲載され,移植栽培の省力化と安定生産に大きく貢献している。秋田県において本肥料は溶出日数が異なる2種類が流通している。すなわち,25℃水中で60日間で約80%が溶出する60タイプと100日間で約80%が溶出する100タイプの2種類である。生産者によってはこの2種類の中間的な肥効を好み,自ら混合して使用している場合がある。しかし,これらを混合した場合の溶出の変化やその水稲の生育,収量,品質等への影響は明らかにされていない。そこで,著者らはこの2種類の苗箱まかせを同量で混合し,肥料からの窒素の溶出,水稲に対する肥効,収量,品質等への影響を各単独施用との比較で明らかにした(西田ら2017) 。ここではその概要を紹介する。

2.試験方法

農研機構東北農業研究センター大仙研究拠点内圃場(秋田県大仙市,細粒灰色低地土)において,2014年〜2016年の3ヵ年,水稲育苗箱全量施肥専用肥料「苗箱まかせ」N400の60タイプと100タイプを供試し,各単独施用条件および同量(1:1)の混合施用条件を設定し,水稲栽培試験を実施した。

試験区は,

①60タイプ区(60タイプを単独で苗箱施肥) ,

②60+100タイプ区(60タイプと100タイプを同量苗箱施肥) ,

③100タイプ区(100タイプを単独で苗箱施肥)

とした。また,見かけの施肥窒素利用率を求めるために無窒素区を設けた。「苗箱まかせ」の施肥位置は苗箱の床土上とし(層状施肥) ,苗箱内で均一になるように手作業で散布した。窒素施肥量は慣行の分施体系より2kgN/10a減肥して6kgN/10aとし,現物で600g/苗箱とした。リン酸とカリは各8kg/10a相当を代かき時に全面全層施用した。4月中〜下旬に苗箱施肥と播種を行い,5月中旬に機械移植した。6月下旬から7月上旬にかけて約1週間中干しを行い,9月中旬に収穫した。除草,病害虫防除は慣行通りとした。供試品種は「あきたこまち」 ,試験規模は約100m2/区で2反復とした。

苗調査を移植時に実施した。生育調査を有効茎決定期,幼穂形成期,減数分裂期に実施し,さらに生育調査結果に基づき各区の代表株4株を採取した。成熟期には各区から約3.3m2を坪刈りし,収量調査を実施した。さらに,玄米品質を穀粒判別機(サタケRGQI10A)により調査した。

また,各試験区に相当する「苗箱まかせ」2.5gをメッシュ袋に入れて,施肥時に苗箱の床土中に埋設し,機械移植時にはそれらを本田の土中約5cmに埋設した。約2週間ごとに埋設肥料を取り出し,残存尿素量を分析し肥料の溶出率を求めた。

3.結果と考察

(1)肥料の溶出

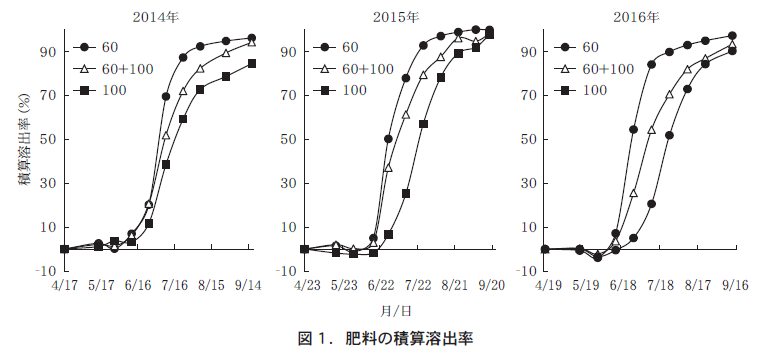

肥料の積算溶出率を図1に示す。60タイプは6月中旬から7月中旬にかけて溶出が大きく進み,100タイプは6月下旬から8月中旬の溶出が速かった。60タイプと100タイプを同量混合した60+100タイプの肥料の溶出は,6月中下旬から8月上旬に大きく進み,60タイプと100タイプの中間的になることが確認された。

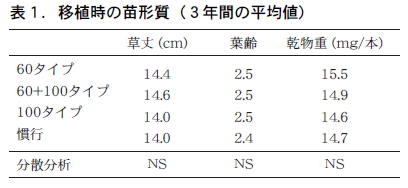

(2)苗質

移植時の苗調査の結果を表1に示す。草丈,葉齢,乾物重ともに溶出タイプによる有意な違いは認められなかった。また,速効性の窒素2g/苗箱を施用した慣行育苗による苗との有意な違いも認められず,育苗期間は慣行育苗への施肥量と同程度のわずかな窒素溶出のみで,タイプによらず同様に溶出抑制されていることが確認された。

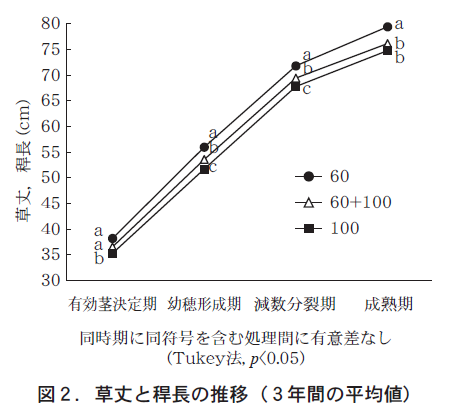

(3)生育

草丈,稈長の推移は溶出タイプによる影響が明瞭で,生育期間を通じて60タイプ区で高く,100タイプ区で低く,60+100タイプ区ではその中間的に推移した(図2) 。しかし,稈長は60+100タイプ区の方が60タイプ区よりも有意に低く,倒伏に対しては有利と考えられた。

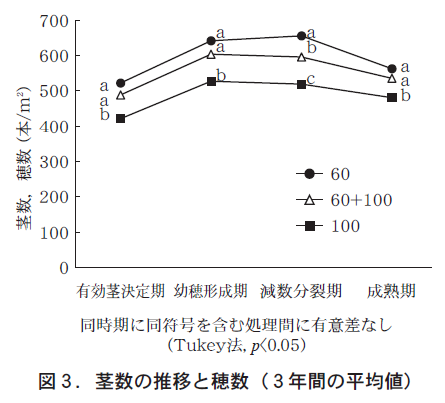

茎数,穂数の推移も溶出タイプによる影響が明瞭で,生育期間を通じて60タイプ区で多く,100タイプ区で少なく,60+100タイプ区ではその中間的に推移した(図3) 。しかし,60+100タイプ区の穂数は60タイプ区と同程度で,100タイプ区よりも有意に多かった。このことから,穂数確保には60+100タイプの方が100タイプ単独よりも有利と考えられた。

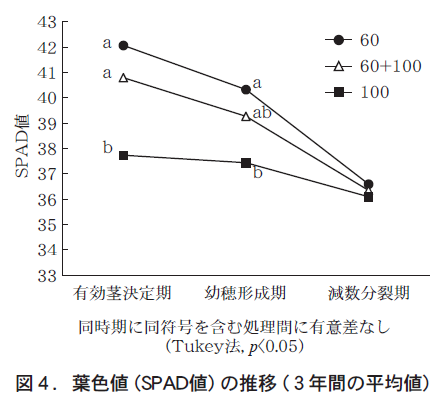

葉色値も溶出タイプによる影響が明瞭で,幼穂形成期まで60タイプ区では100タイプ区よりも有意に高かった(図4) 。60+100タイプ区はその中間的な推移であったが,60タイプ区との間には有意な違いは認められなかった。減数分裂期には溶出タイプによる有意な違いは認められなくなった。

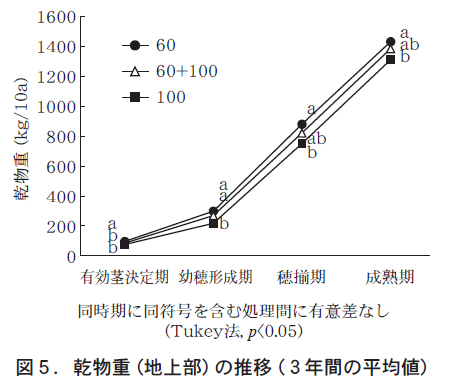

地上部乾物重の推移も溶出タイプによる影響が認められ,生育期間を通じて60タイプ区では100タイプ区よりも有意に大きかった(図5) 。60+100タイプ区は両者の中間的な推移で,穂揃期と成熟期にはどちらとも有意な違いは認められなかった。

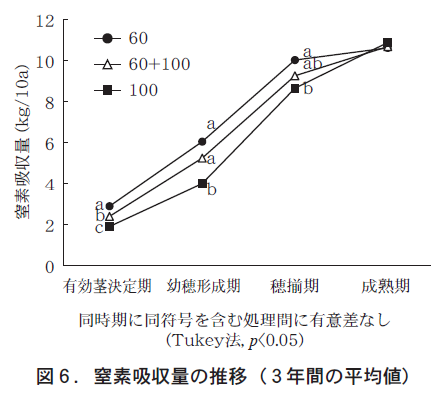

窒素吸収量については,成熟期では溶出タイプによらず同様であったが,その経過は異なった(図6) 。穂揃期まで60タイプ区は100タイプ区よりも有意に多く,60+100タイプ区はやはり両者の中間的となった。

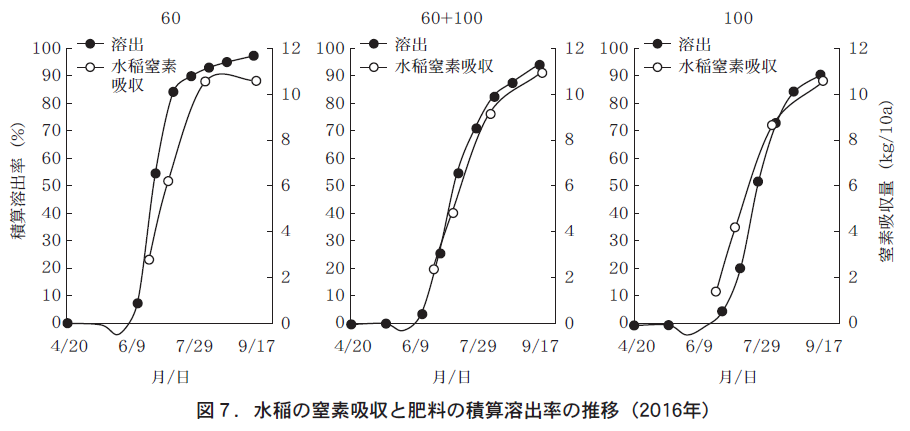

水稲の窒素吸収過程と肥料からの窒素溶出過程を2016年の事例で比べてみると,60タイプ区では水稲吸収よりも溶出が先になり,100タイプ区では水稲吸収よりも溶出が後になった(図7) 。一方,60+100タイプ区では水稲吸収と溶出経過がよく一致した。

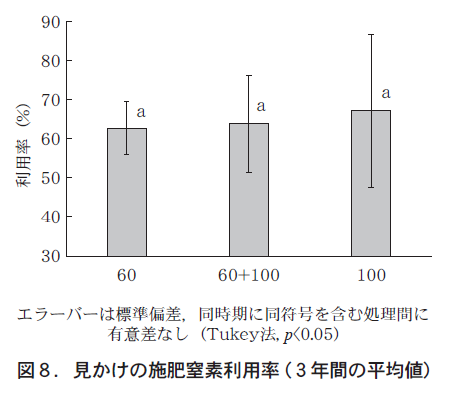

見かけの施肥窒素利用率は63〜67%と同程度に高かった(図8) 。溶出日数が長くなるほど利用率が高くなる傾向が見られたが,変動が大きくなる傾向も認められた。

(4)収量および品質

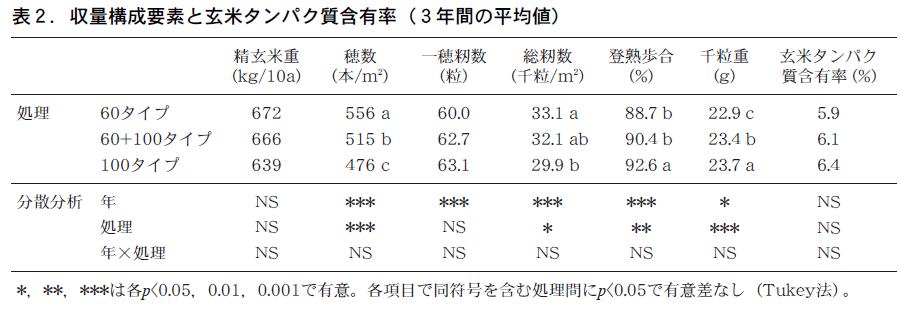

全ての溶出タイプにおいて3年平均で600kg/10aを超える高収量が得られた(表2) 。60タイプ区で最も収量が高く,100タイプ区で最も低かったが,有意な違いは認められなかった。

収量構成要素を見ると,穂数は溶出タイプで有意な違いが認められ,60タイプ区で最多,100タイプ区で最少であった。一方,一穂籾数は100タイプ区で多い傾向であったが溶出タイプによる有意な違いは認められなかった。総籾数は最多の60タイプ区と最少の100タイプ区の間に有意な違いが認められたが,60タイプ区と60+100タイプ区の間には有意な違いは認められなかった。登熟歩合と千粒重は100タイプ区で他区よりも有意に高い値であった。以上のことから,本試験では溶出の遅速から生じた穂数の違いに起因する総籾数の違いが収量に強く影響したことが示された。

玄米タンパク質含有率は最も高い100タイプ区でも6.4%と低めであった。60タイプ区で最も低く,60+100タイプ区は100タイプと60タイプの中間的な値であった(表2) 。穀粒判別機による品質は,60タイプ区で整粒の割合(粒数)が有意に低く,未熟粒の割合が有意に高かった(データ略) 。

以上,本試験では主に収量面では溶出日数が短い60タイプが有利な傾向で,品質面では溶出日数が長い100タイプが有利な傾向であった。60+100タイプは,それぞれの特徴を反映した肥効となり,収量,品質ともにこの中間的な結果となった。これらのことから,60タイプ単独よりやや長い,あるいは100タイプ単独よりもやや短い肥効を求める場合には,両者の混合施用は有効と考えられた。

謝辞

本稿をご校閲いただきました吉田光二博士に謝意を表します。

4.文献

●金田吉弘・土屋一成.1997.

育苗箱全量施肥による不耕起移植水稲における窒素の利用率と気象変動の関係.

日本土壌肥料学雑誌.68.112−115.

●西田瑞彦・浪川茉莉・高橋智紀.2017.

溶出日数の異なる苗箱専用肥料の混合施用効果.

東北農業研究.70.33−34.

●農林水産省.2018.

担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログ.

http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/info/inasaku_catalog.html.