第706号 2018(H30) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 2018/12

本号の内容

§土地利用型農業と施設園芸における窒素養分管理

宮城大学食産業学部

客員教授 三枝 正彦

§〈産地レポート〉

山林復旧に緩効性肥料ハイコントロールの活用を

ジェイカムアグリ(株) グリーンビジネス部

§2018年本誌既刊総目次

土地利用型農業と施設園芸における窒素養分管理

宮城大学食産業学部

客員教授 三枝 正彦

1.日本の農業の現状と問題点

我国の農業を巡る情勢は極めて厳しく,農産物の自由化,米の生産過剰,農産物価格の低迷,農業従事者の高齢化と後継者不足,異常気象や地球温暖化の影響,TPPなど数多くの問題が生じている。またそれらに関連して,食糧自給率の低下,有機性廃棄物の氾濫,耕作地の減少と遊休農地の増加,中山間地集落の崩壊,食品偽装,各種有害物質による農地汚染などが発生し,食糧の量的,質的確保が危惧されている。また環境保全的産業と考えられてきた農業も経済性を重視するあまり,化学肥料や化学農薬が多投され,さらに大規模化や機械化などが進行し,地球環境に大きな負荷がかかっている。そして,世界的には低投入持続型農業や代替農業,有機農業などが提唱され,我国においても環境保全型農業,循環型農業,持続性の高い農業生産方式,有機農業などが推進されている。

我国の農業が直面する最も大きな問題は農業者の高齢化(平均66.4歳)と後継者不足(約3割)である。若い農業後継者が不足する理由としては

①農業の収入の低さと収入の不安定さ,

②習熟するのに長い年数を要する,

③親と四六時中一緒にいるのが苦痛,

④親の実態を見ていて農業に意欲がわかない,

⑤仕事がきつい,汚い,危険(3K) ,

⑥経営者になることが重荷である,

⑦他の産業の方が魅力を感じる

などがあげられている。これらの問題を考慮し,農業の持続性を確保するには若者の就農が必要であり,農業にも若者が得意とし,親に無い技量(IT)の導入が不可欠である。近年,農業の生産性を改善すべく,農業のIT(IOT)化が提唱され,農業の大規模化や次世代施設園芸,ドローン技術の開発など最先端科学が導入されている。

これら最先端科学技術を導入した若者が得意とする効率的農業(スマート農業)や自然と調和した環境保全型農業,生産者,消費者から望まれる安全,安心で高品質多収栽培などを考慮しながら,土地利用型農業と施設園芸農業の養分管理,特に窒素について再考してみたい。

2.土地利用型農業と施設園芸の相違点

土地利用型農業は,一定時期に一定量が一定品質で,安定的に生産され4定(定時・定量・定品質・定価格)のビジネスと言われる工業に比べて,一定量の材料を圃場に入れても,作物の生育が生育環境の土壌型や気象,生物相などに大きく左右され,収穫時期が不安定で,収量,品質も変動しやすくかつ生産物は腐りやすいという不安定なビジネスである。これに対して,施設園芸,とりわけ最先端施設園芸である植物工場では,気象や生物相などの制御が容易で,収量,品質,収穫時期が相対的に安定化する。また,土地利用型農業は相対的に栽培規模が大きく,労働生産性が低く,長い間,経験と勘に依存してきた。近年大規模化が進行する中,労働の機械化,ロボット化,衛星画像やドローンなどによる生育,収量のセンシングなどのIT技術を導入したスマート農業が提唱されている。一方,施設園芸は施設や生産コストが高く,土地利用型農業に比べて小規模であるが,作物生産において最も重要な養分環境や光合成環境が整備され,労働生産性や土地生産性が極めて高い。施設園芸の究極の形態である植物工場では生産環境,特に光合成環境が複合制御的に整備され,IT化が著しく進行し,データ重視の栽培管理が行われ,収益性が高く,労働環境も改善されているので特に若者の関心が高い。両形態とも,スマート農業の進行が目覚ましく,養分管理にも大きな変化が生じ,土壌診断や経験に基づく養分管理から,作物の生育期間を通しての植物体の生育,収量を予測するセンシング技術が開発され,データに基づく養分管理がなされている。肥料面から見ると複合肥料を中心とする基肥重点施肥から,生育期間の作物体のモニタリングに基づく単肥での追肥が重要な役割を果たしている。また,降雨の影響を受けない集約的施設園芸では,多数回施肥が行われ,リン酸をはじめとする多くの多量要素の過剰集積,逆に微量要素や炭酸ガスの不足が生じ,多雨強酸性下の我国土地利用型農業とは根本的に異なる養分管理が求められている。

3.作物に必要な養分の特徴と診断

高等植物が通常に生育するために必須な元素は現在のところ17元素である。そのうち相対的に大量に必要な元素(多量要素)の植物体茎葉部乾物当たりの存在量(g/kg)は,窒素が15,カリウムが10,カルシウムが5,リン,マグネシウムが2,イオウが1である。またこれらより相対的に少量である元素(微量要素)の存在量をmg/kgで示すと,塩素,鉄が100,マンガンが50,ホウ素,亜鉛が20,銅が6,モリブデン,ニッケルが0.1程度である(森敏2001) 。植物体の存在量が2g/kgとカルシウム(5g/kg)よりはるかに少ないリンが土地利用型農業で窒素やカリと並んで3大要素といわれるのは,土壌の吸着力が強く,植物への可給性が著しく劣るからである。最近注目される施設園芸では,集約度が極めて高く年多数回施肥が,また土壌以外の培地が使われる養液栽培や水耕栽培ではリンの可給性が極めて高く,リンの過剰障害が問題視されている。また,土地利用型農業では17元素のうち,炭素と水素と酸素は空中や土壌から充分供給されるため,施肥の対象にはならないが,集約性の高い施設園芸,植物工場では光合成に多量な炭酸ガスを必要とし,炭酸ガス施肥が日常化しつつある。更に土壌から離れ,天然供給力が期待できない養液栽培や水耕栽培では,微量要素の施用が不可欠である。また,必須元素ではないが,特定の植物,あるいは特殊な環境下で,植物の生育にとって,有利に働く有用元素(Si,Na,Co,Al)がある。中でも我国の基幹作物である水稲の集約多肥栽培にはSiが特に重要で,農業的必須元素ともいわれる。

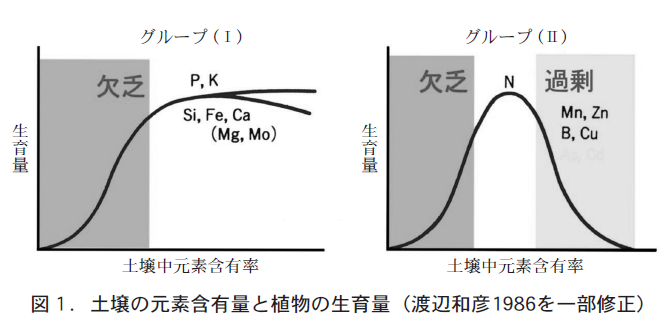

これら必須元素の土壌中の存在量と作物の生育,収量には密接な関係が見られる(図1) 。

従来の教科書では土壌中の元素含有率と生育量には右図のグループ(II)のように土壌中の元素が不足し,生長が阻害される欠乏域と元素が過剰となり障害が起きる過剰域があるとされている。しかしながら,渡辺(1986)は長年のフィールド経験と詳細な観察から元素が不足すると生育が阻害されるが,過剰に存在しても大きな生育障害とならない元素(グループ(I))があることを明らかにした。この知見は効率的養分管理を行う上で極めて重要である。すなわちグループ(I)の元素は過剰障害が起こり難いので,作付け前の土壌診断で必要量を把握し,充分量を施しておけば生育期間中大きな問題は起こらないものが多い(鉄やカルシウムは体内を移動しがたいので生育期間を通じて常に供給が必要) 。これに対してグループ(II)の元素は欠乏と過剰が問題となるので土壌診断とともに,生育期間における作物栄養診断が重要となる。グループ(II)の多くは天然供給が期待できる微量要素が多く,多量要素では唯一窒素が問題となる。それ故,営農上,最も養分管理が重要な元素は窒素である。一般に,植物が吸収する窒素は土壌中で不足しており,植物の要求量も無機元素の中で最大で植物の生育を支えるタンパク質,核酸などの重要成分である。また葉身の窒素含量は,光合成量と正の相関があり,光合成窒素とも呼ばれる。その上,体内での適正幅が狭く,過剰となると植物体が脆弱で,倒伏や罹病し易く,また生殖成長阻害が起こるので窒素養分の管理は特に注意する必要である。窒素成分の過不足は葉色に顕著に現れるので,生育期間中の葉色のモニタリングが特に重要である。

4.稲作農業における施肥管理

1)稲作農業の現状

我国の稲作を巡る情勢は大きく変化し,国民1人当たりの米消費量は1962年度が118kgであったのに対し,2013年には57kgと半減している。米の需要量は1996年の950万トンから毎年8万トン程度減少し,2016年には770万トンまで減少した。その結果,2008年以降は主食用米の需要減少は,飼料用米等の非主食米の拡大で対応されている。また,米の販売価格は,低止まりはしているものの需要量が減少しているため,銘柄米による産地間競争や安心安全を求める消費者ニーズに応える有機米や環境保全米生産へのシフトが見られる。さらに,行政的には休耕地の解消と生産効率を上げるために,「農地中間管理機構」が設置され,農地の集約と大規模化が推進されている。そしてロボット技術や情報通信技術を活用し,省力化や精密化などを進める次世代農業としてのスマート農業が始動し,これまでの施肥形態や施肥技術の再考が求められている。

2)水稲の高品質多収栽培

本来,生産者にも消費者にも喜ばれる米の生産方法は高品質多収栽培である。しかしながら1970年以降の米の生産調整では,行政的に多収栽培はタブーのように扱われ,多収栽培と高品質米の両立は困難との先入観で,減肥による良食味米の生産が偏向した。しかしながら,歴史的にみると,米の生産が奨励された米作日本一の品評会では多収栽培と高品質米が見事に両立しているように思われる。

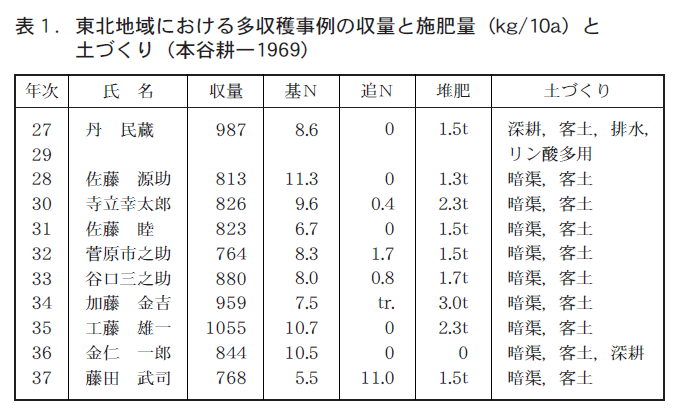

表1に見られるように東北地域の米作日本一栽培では深耕,客土,排水(暗渠) ,リン酸多用などの土づくりを励行するとともに,5.5〜11.3kg/10aと多量の基肥窒素の施用で初期生育を確保し,また1.3〜3トン/10aと多量の堆肥施用で後期凋落を防止し,10アール当たり800〜1000kgの多収を達成している(基肥窒素が5kgと相対的に少ない昭和37年の藤田武司氏は追肥窒素が11kgと多く,堆肥施用が行われなかった36年の金仁一郎氏は前年に多量の堆肥が施用されている) 。しかも,1トン前後の超多収をあげた丹民蔵,加藤金吉,工藤雄一氏の窒素1kg当たりの玄米生産効率は60〜80kgと当時の西南暖地や北陸の湿田,現在の化学肥料中心の稲作の50kg以下に比べて極めて高い。窒素の玄米生産効率と白米のタンパク質含量には負の相関があり,白米のタンパク質含量と食味評価値には負の相関関係があることから,窒素の玄米生産効率が高い米は食味値が良好と言える。このことは米の多収栽培と良食味栽培の両立は可能であり,その技術としては化学肥料による初期生育の確保と堆肥による緩やかな後期窒素の供給が重要と言える。有機性廃棄物が氾濫する現在ではその循環利用が叫ばれており,現在でも堆肥や稲わらの大量還元は可能である。米の多収栽培と良食味栽培の両立は,従来の速効性窒素(前期窒素栄養確保)と肥効が制御できる肥効調節型被覆肥料(後期窒素栄養)の組み合わせでも可能と言える。

3)肥効調節型被覆肥料の導入と新技術の開発

肥効調節型被覆肥料の特長は,

①肥効が長時間持続する。

②溶出が植物生育とマッチし高い施用効率。

③溶脱や揮散が起こらず環境負荷が少ない。

④一度にイオン強度を上げず低毒性である。

⑤追肥省略で施用コストが軽減できる。

⑥肥効が調節可能で作物による吸収過程のモデル化ができる。

⑦土壌の酸性化が軽減できる。

⑧種子や植物根との接触施肥が可能である

などがあげられる。

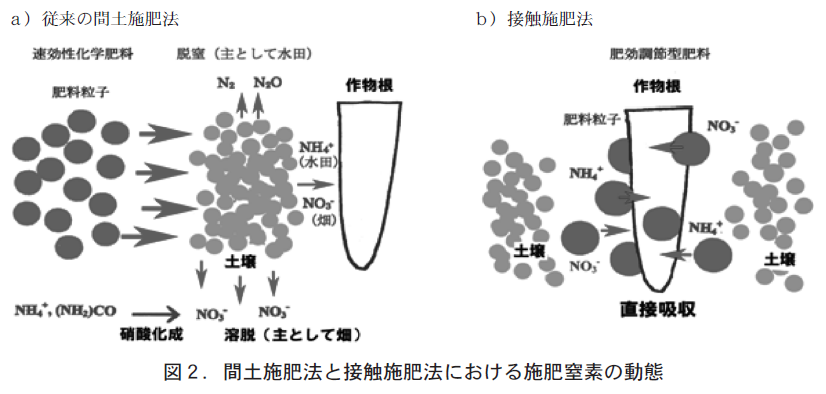

肥効調節型被覆肥料を用いた接触施肥法と従来の速効性肥料による間土施肥法における施肥窒素の動態を図2に示した。従来の速効性肥料では肥料成分の溶解が容易に起こり作物に接触して施用すると,肥料焼けやアンモニア過剰害を引き起こす。そのため肥料と作物根(種子)の間に数cmの間土が必要であった。1gの土壌中には土壌微生物が数億個,数千種類が存在するといわれ,酸化的畑土壌では,アンモニア態,尿素態で施用しても容易に硝酸態窒素になり,アニオン交換能を殆ど持たない通常の土壌中では,降雨で容易に流亡する。また,水田土壌では土壌表面の酸化層とその下部の還元層との境界で脱窒現象が起こり,水稲への硝酸態窒素の供給は困難であった。

肥料養分の溶出が作物の生育に合せて起こる肥効調節型被覆肥料では種子や作物根との接触施用が可能で,全量基肥栽培や育苗箱全量施肥栽培,多作一回施肥栽培などが可能で,著しい窒素の利用率向上と省力栽培が可能となった。また,従来不可能であった酸化的条件下の畑作でのNH4−Nの供給, 逆に還元的条件下の水田でNO3−Nの供給,アルカリ土壌でのFe2+の供給,腐植質土壌での銅の施肥など,目的とした養分形態の直接供給が可能となり,さらに土壌でのリン酸の供給能が著しく改善された。

例えば,水稲栽培では従来の速効性窒素肥料の利用率が30%程度であったのに対し,肥効調節型被覆肥料の側条施用や苗箱施用では80%程度と極めて高く,環境に優しい施肥が可能となった。それ故,従来の速効性窒素肥料以上に施用しても環境汚染や倒伏の心配が少なく,多肥多収栽培が可能である。しかしながら米の生産調整で米価が低減したため,全国的に良食味米重視で減肥の方向に向かい,収量増に繋げなかったのは大変残念である。

農水省によって「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が平成11年7月に施行され,環境に優しい技術の1つとして肥効調節型肥料の導入が推進されており,今後は高品質かつ多収栽培を目的とする栽培技術の開発が期待される。また,稲作では,速効性の硝酸カルシウムは窒素利用率が2%程度と,殆んど脱窒してしまうが,肥効調節型被覆硝酸カルシウムでは30%程度(速効性の硫安並み)と飛躍的に向上し,従来不可能であった還元的環境下の水田での硝酸態窒素の供給が可能となり,これまでとは異なる革新的稲作技術の開発が期待される。

4)稲作の規模拡大とスマート農業

農業の生産性の向上や休耕水田解消などを目指して,規模拡大が進められている。モデル農村であった大潟村では水田10ha,畑5ha(後に15haまで稲作可)の営農が理想とされたが,現在の稲作専業経営では30haが目標とされ,また実際に請負耕作を含めて,100ha規模の農家も出現している。これら大規模経営を行うには従来の勘と経験だけでは不可能であり,機械化やITなどを駆使するスマート農業の展開が不可欠である。

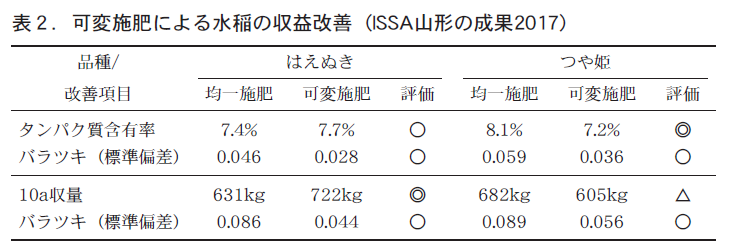

人工衛星や航空機,ドローンなどに搭載したセンサーを用いて,上空から水稲葉の窒素含量を推定し,玄米のタンパク質含量を制御しようとする試みがなされている。水稲生産現場にリモートセンシングやGISによる空間情報技術を導入すれば,広域的に一筆ごとに植物体の窒素栄養状態が把握され,追肥を加減することによって,増収や良食味米の生産が可能になる。ISSA山形コンソーシアムではドローンによる近未来の稲作システムの開発を試み成果を上げている(表2) 。

ドローンに搭載したNDVIカメラで圃場を計測し圃場画像を作製し,それを葉色,窒素含量に変換した生育MAPを作製する。これより窒素の過不足を評価し,施肥MAPを作製し可変施肥を実施する。可変追肥は散布機を搭載した無人ヘリを用い,GPSと連動させて行う。そして,この結果をもとに次年度の基肥に反映するにはGPSと連動した可変ブロードキャスターを装着したトラクターで可変基肥を実施する。平成27年度に行われた可変施肥では収量重視の普及米である「はえぬき」では,可変施肥で722㎏/10aの多収となり,均一施肥より10a当たり91kg(14.5%) ,15,000円の増収となった。またタンパク質含量が7.5%以上でB級品となる高品質ブランド米「つや姫」では,タンパク質含量8.1%の均一施肥に対して,可変施肥ではタンパク質含量が7.2%のA級品となり,10a当たり37,000円(33%)の増収となった。可変施肥では収量が77kg低下したが,窒素含量は7.2%であり,更なる検討を行えば減収することなく高品質米の生産が可能となり,増収も期待される。

5.畑作農業における施肥管理

1)有機物施用の有効性と養分管理

畑作では通気性や土壌水分によって,作物の生育が大きく左右されるので,堆厩肥などの有機物施用で団粒構造を作ることが重要である。有機物には団粒構造の形成以外にも窒素をはじめとする多くの養水分の供給,養分保持,緩衝機能,有害物質の毒性軽減機能や養分の可給化機能,微生物組成や活性の向上,生物多様性機能,炭酸ガス,熱供給機能,植物生育促進機能などがあり,畑作農業の切り札的存在である。有機性廃棄物が氾濫する今日,堆肥化し畑土壌に還元することが重要である。しかしながら,養分管理という側面から考えると,材料や精製方法の違いにより多様な製品が存在し,肥効に大きな違いが生じる問題がある。それ故,肥効に大きく関係する製品のC/N比や施用累積効果などを考慮して施用量を決める必要がある。また,有機物と化学肥料の併用効果も知られており,両者の組み合わせで,高品質,多収栽培が期待される。

2)下層土のエダホロジー

降雨量が多い我国では強酸性土壌が多く,古くから営農に当たっては酸性矯正が行われてきた。しかしながら経済的理由から,酸性矯正は一般には作土のみに限られ,下層土は依然として強酸性である。酸化的畑土壌ではアンモニアや尿素が施されても容易に硝酸化成がおき,硝酸態窒素が主要な窒素形態である。土壌の陰イオン交換能は殆どなく,硝酸態窒素は降雨で容易に下層土に溶脱する。それ故,酸性状態をはじめとする下層土の良し悪しが作物の生育収量に大きく影響する(下層土エダホロジー) 。

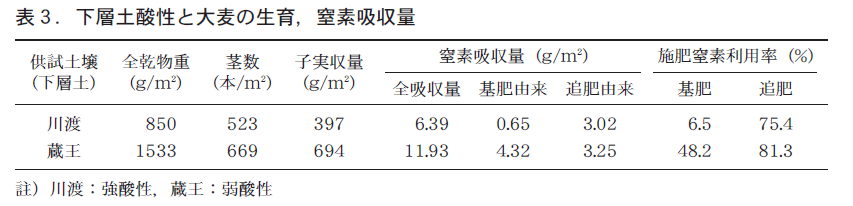

表3には下層土酸性の異なる土壌における大麦の生育と窒素吸収量の関係を示した。耐酸性の弱い大麦は強酸性下層土の川渡土壌では根張りが酸性矯正された作土に制限され,秋雨で下層土へ流亡した基肥窒素を殆ど利用できない(利用率6.5%) 。これに対して弱酸性の蔵王土壌では下層土深くまで根張りが行われ基肥窒素利用率は48.2%と高い,この基肥窒素の利用率を反映して全乾物重,子実収量は蔵王土壌に比べ強酸性の川渡土壌で著しく減収した。作土の根張り後行われる追肥窒素の利用率は両土壌で大きな差が無いことより,川渡土壌では基肥重点施肥より追肥重点施肥が有効である。また養分溶出が作物の生育に合せて行われる肥効調節型被覆肥料は降雨による成分の流亡が少なく,下層土強酸性土壌における耐酸性の弱い作物の栽培に特に有効である。

3)肥効調節型被覆肥料による革新的施肥技術の展開

稲作に比べて栽培作物の種類や,生育環境,作業工程が多様な畑作農業においては,植物の生育にマッチして溶出が行われる肥効調節型肥料の導入は様々な場面で有効であり,革新的栽培技術が開発されている。

3−1)アンモニア態窒素の供給で付加価値野菜の生産

酸化的環境下の畑土壌では,植物の吸収する窒素の主体は硝酸態窒素であるが,尿素や硫安,第2リン酸アンモニウムを被覆した肥効調節型肥料の接触栽培によって,アンモニア態窒素の直接供給が可能である。例えば,ホウレンソウでは人体の結石の原因となる蓚酸や,発がんやブルーベビー症の原因となる亜硝酸への変換が危惧される硝酸含量が減少し,逆に抗酸化性のあるアスコルビン酸含量が増加する。またアンモニアの代謝過程で生成されるアミノ酸やアミド類などの旨み成分が増加することもある。人の健康や美味しさに関わる成分の改良は農産物の付加価値を高めるのに最も有効である。

3−2)作物の後期窒素栄養の確保と不耕起栽培

諸外国において,不耕起栽培は土壌浸食を防止し,省力的であるので急激に普及している。しかしながら,速効性の窒素肥料では肥料焼けを起こし,また窒素を大量に必要とする生育後期には植物体の物理的折損による機械追肥が困難で,十分な収量が確保できない。そこで肥効が持続し,作物の生育にマッチして溶出が行われる肥効調節型被覆肥料を用いて,デントコーンの不耕起栽培を行うと,省力,施肥効率の著しい向上に加えて,収量性および耐倒伏性の改善,雑草被害の軽減などが見られる。このような結果は,後期窒素栄養が重要なソルガムや麦類,スイートコーン,大豆などにも適用される。大豆の生育前,中期は根粒菌によって窒素固定が行われるが,開化期以降は光合成代謝物の消費が子実生成に傾斜するため,根粒菌まで行きわたらず窒素固定が停滞する。また,この時期の追肥作業は既に群落が形成されており困難が伴う。さらに生育前半に窒素の施用量が多いと根粒菌の着生そのものが阻害される。それゆえ,大豆生育初期の根粒菌の着生,後期の窒素栄養の確保に緩効性を示す堆厩肥や肥効調節型被覆肥料の基肥施用が有効である。

3−3)肥効調節型被覆肥料による長期連続栽培

牧草地においては,牧草の再生遅延と機械作業による植生の衰退が大きな問題である。肥効調節型被覆肥料によるオーチャードグラスの年一回施肥は,省力栽培であるばかりでなく,養分の連続供給による一番草後の牧草の再生促進と機械追肥作業に起因する植生の衰退が軽減され牧草収量の向上が見られる。また,長期溶出型肥効調節型被覆肥料は,牧草以外にも栽培期間の短い同一あるいは組み合わせ作物の連続栽培を可能にし,施肥作業の省略による省力化が可能となる。

3−4)秋野菜の全量基肥施用栽培

肥効調節型被覆肥料単独,あるいは速効性肥料との組み合わせによる全量基肥栽培は省力的で,水稲をはじめ多くの畑作物や園芸作物に普及している。しかしながらこれまでの肥効調節型被覆肥料の養分溶出は温度依存性が強く,気温の上昇と共に生育が旺盛となる夏作物には極めて有効であるが,温度下降期に生育,養分吸収が旺盛となる白菜やキャベツ,ブロッコリー,大根などの作物には不十分である。これまで溶出抑制期間と溶出期間が同じシグモイドタイプの肥効調節型被覆肥料が作られ,水稲の全量苗箱施肥栽培が普及している。溶出期間が溶出抑制期間より短い,あるいは溶出抑制期間後に直ちに溶出する肥料が可能なら,溶出抑制期間の異なる肥料の組み合わせで秋野菜の全量基肥施用栽培が可能である。そこで溶出抑制期間20日,溶出期間13日の新肥料と従来のリニア40日型肥効調節型被覆肥料と速効性肥料を組み合わせて,代表的秋野菜である白菜の全量基肥施用栽培を試みた。その結果,気温下降期における白菜の養分吸収特性にマッチした養分供給が可能となり,増収と追肥省略による省力化が認められた。今後溶出期間が溶出抑制期間よりさらに短い肥料が開発されれば,より効率的に秋野菜の全量基肥栽培が可能と思われる。

4)GPS,GISを用いた可変施肥技術の開発

大規模畑作農業は北海道を中心に行われているが,国土交通省北海道開発局発行の北海道農業のためのリモートセンシング実利用マニュアル「リモートセンシングの農業利用」2008年によれば,可視や近赤外光のリモートセンシング技術を利用したスマート農業が展開されている。小麦栽培では,節間伸長期データで収量予測や成熟期データでタンパク質含量推定,黄化時期データで成熟度合いの判定など,また甜菜では生育初〜中期あるいは収穫前データで根重の推定などが行われている。さらに近年,GPS,GISを用いた小麦栽培における可変施肥技術が開発され,製品歩留まりは変動幅が小さく均一化し,製品収量と共に5%の向上が認められている。可変施肥法としては2波長のレーザー反射光から小麦の窒素含量を推定し,不足量を可変施肥機で散布する方法と生育センサー値に圃場の特性などを反映させた施肥マップを作成し,それに基づいて施肥する方法が行われている(http://www.beibaku.net/wheat/2013/pdf/kahensehi.pdf) 。このような可変施肥技術の導入により,大規模農業における大きな問題であった圃場環境の不均一性を補填し,製品の歩留まりや収量を向上させることは極めて重要である。

6.施設園芸における養分管理

気候や併存生物の存在状態などによって,生育,収量が大きく左右され,不安定ビジネスといわれる土地利用型農業に対して,施設園芸ではこれらの影響を最小限に抑え,安定,計画生産が可能となる。また,日本の基幹作物の稲作の時給が300円程度と極めて低いのに対して,施設園芸では1000円前後(最も進んでいるオランダ園芸では2500〜3000円)と高く,作業環境も優れている。政府は世界で最も進んだオランダの施設園芸を導入すべく,次世代施設園芸拠点を全国10か所に設定し実証試験を展開している。

我国の施設園芸はパイプハウスやガラスハウス,植物工場など様々な形態で行われており,栽培品目も多岐にわたり,養分管理も複雑である。そこで,土壌を用いる土耕栽培と土壌以外を培地とする栽培に大別して,その特徴を見てみたい。

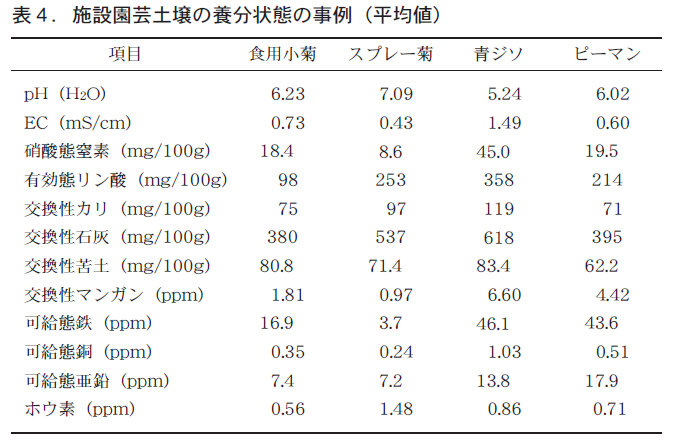

1)施設土耕栽培

施設栽培では集約栽培がおこなわれ,また降雨が遮断され,養分の下層への溶脱が起こらず,作土層への顕著な養分集積がみられる。表4には愛知県東三河地域の施設園芸農家(食用小菊,スプレー菊,おおば(青ジソ) ,ピーマン)の跡地土壌分析結果の平均値を示した。ECはいずれの土壌も適正値(0.20〜0.40mS/cm)を超えており,硝酸態窒素(適正値2〜4mg/100g) ,有効態リン酸(同50〜80mg/100g) ,交換性カリ(同25〜45mg/100g) ,交換性石灰(同250〜450mg/100g) ,交換性苦土(同40〜60mg/100g)が多くの場合,適正値を超えて多量に蓄積している。これに対して,微量要素である交換性マンガン(適正値15〜35ppm) ,可給態鉄(同30〜150ppm) ,可給態銅(同1.3 〜3.0ppm) ,可給態亜鉛(同15〜40ppm) ,ホウ素(同0.7〜3.0ppm)は多くの場合,適正値を下回り潜在的欠乏症が懸念される。多量要素が集積しているのは降雨による流亡がないこと,微量要素の不足は集約栽培の施設園芸では土壌からの天然供給では不十分であることを示している。このことは高付加価値作物の高品質,多収栽培を行う施設園芸においては極めて深刻な状況であり,土壌診断に基づく多量要素の過剰集積には,灌漑水のかけ流しやクリーニングクロップの導入,微量要素の不足は肥料として補充する必要がある。

2)水耕栽培の養液組成の改善

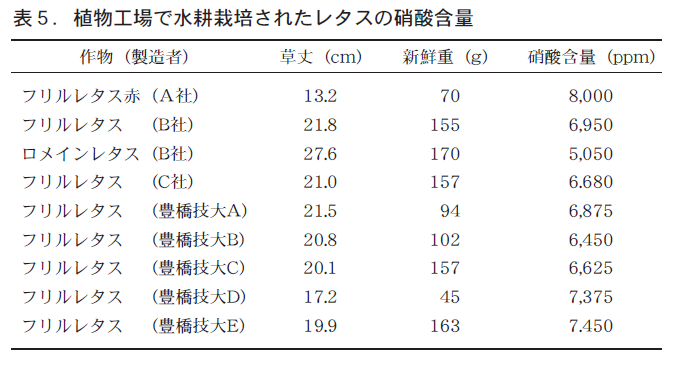

土壌の代わりにピートモスやロックウール,ココバックなどの養液栽培や水だけの水耕栽培が注目されている。水耕栽培では土壌を用いないので,培地への養分吸着が無く,養分の天然供給もないので養液組成の管理が重要である。水耕栽培はSaches (1860) とKnop (1962) によってはじめられ,その後,Hoagland and Arnon (1950)によって基本培地が完成しHoagland水耕液(me/l)として現在でも広く使用されている。窒素は16(硝酸態窒素が15,アンモニア態窒素が1) ,リンが3,カリが5,カルシウムが10,マグネシウムが4である。日本の代表的培養液である園試処方あるいは大塚A処方の組成を見ると,窒素は17.4〜18.2(硝酸態窒素が16〜16.6,アンモニア態窒素が1.4〜1.6) ,リンが4〜5.1,カリが8〜8.6,カルシウムが8〜8.2,マグネシウムが8〜3.0であり,ほぼHoagland水耕液を踏襲している。その特徴としては窒素量が極めて多くかつ硝酸態が主体であること,リン酸が少なく,カルシウムが多いことである。またこの他に微量要素類を肥料として,更には多くの場合炭酸ガスを施用することである。水耕栽培では植物体は土壌の関与なしに直接,養液から養分を吸収するので先に述べた植物体茎葉部の養分含量を考慮した養分供給が重要である。それ故,土壌吸着でリンの肥効が極端に低下する土地利用型農業に比べてリン施肥の重要性が薄れ,それよりも植物体の必要量が多いカルシウムや集約栽培ゆえに光合成に不足する炭酸ガスの供給が重要である。また窒素は植物の生育を大きく左右し重要であるが,主体が硝酸態で大量に施用されることが新たな問題を引き起こしている。硝酸態窒素は毒性が少なく,マイナスの効果が殆ど見られないので大量施用が可能である。これに対してアンモニア態窒素は代謝上有利に働くが,過剰の場合植物体に毒性を示すので,全窒素の1割弱に過ぎない。その結果,必要以上の窒素が供給され,硝酸態窒素として蓄積している。表5は愛知県内の植物工場で水耕栽培されたレタスの硝酸含量を示したもので5,050〜8,000ppm(平均6,828ppm)と極めて高い値である。我国では植物体の硝酸含量の規制は無いが,ヨーロッパでは人体内で亜硝酸に代わる恐れがあるとの懸念からレタスでは冬期5,000ppm,夏期4,000ppm以下と規制されており,近年我国消費者も高い関心を示している。この対策としては全窒素量を削減し,更にアンモニア態窒素の比率を高めることが有効である。筆者らは園試処方の窒素量を1/5に減量し,硝酸とアンモニアの比率を1対1にすることで,植物体収量を減ずることなく,植物体硝酸含量を1,375ppmと著しく低減することができた。

7.まとめ

日本農業と地球環境が厳しさを増す中,地球環境に考慮した栽培管理が求められている。とりわけ有機性廃棄物の有効利用と化学肥料の有効利用は生産物の品質,収量に直結した重要な課題である。ここでは従来の経験やコツを重視しながらも科学的観点に立った革新的施肥,管理技術について,窒素を主体に再考した。

①植物体の吸収量や培地の養分量に対するレスポンスから,高品質,多収栽培には窒素の管理が重要であり,土壌診断に基づく施肥量の決定と生育後期における植物体のモニタリングに基づく追肥が重要である。

②水稲の高品質,多収栽培には化学肥料と堆厩肥の併用が極めて有効であり,この効果は速効性化学肥料と肥効調節型被覆肥料の組み合わせでも可能と思われる。

③肥効調節型被覆肥料は植物生育にマッチし溶出するので利用効率や作業性が高く,従来不可能であった植物体との接触施肥などの革新的施肥技術が開発されている。

④多雨で強酸性土壌が多い我国の畑作では,作物生育に対する下層土の影響を考慮した養分管理(下層土エダホロジー)が重要であり,下層土が問題である土壌では追肥重点施肥や肥効調節型被覆肥料が有効である。

⑤降雨の影響の少ない集約的な施設園芸では多量要素の過剰集積と微量要素の不足が認められる。特にリン酸の過剰集積は著しく,集約的で土壌の影響が小さくなる施設園芸では三大要素はNPKと言うよりNKCaと言える。また集約的で土壌からの炭酸ガスの供給が期待できない場合,炭酸ガス施用が有効である。

⑥窒素の施用量と共に,施用形態が重要であり,利用者である人や家畜の健康や嗜好性を考慮した窒素管理が重要である。接触施肥が可能な肥効調節型被覆肥料や水耕栽培は目的とする成分の直接供給が可能であり,付加価値の高い農産物の生産が可能である。

⑦農業のビジネス化,若者の就農を促進するには,ロボットやセンシング技術などを導入したスマート農業が重要であり,それに応じた単肥中心の窒素施肥管理が求められる。

主な参考文献

●森 敏:植物栄養学とは,「植物栄養学」 ,文永堂,2001

●渡辺和彦:原色・生理障害の診断法,

農山漁村文化協会,1986.

●コニカミノルタ (株)事業開発本部(2017)

:農業分野におけるICT活用推進と課題

:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_dai5/siryou2.pdf

●三枝正彦:非アロフェン質黒ボク土とフィールド科学に魅せられて,

肥料科学,29号,2007.

< 産地レポート>

山林復旧に緩効性肥料ハイコントロールの活用を

ジェイカムアグリ(株) グリーンビジネス部

我が国の国土面積の3分の2が森林です。森林は,国土の保全,水源の涵養,地球温暖化防止,木材の生産などの様々な働きがあり,適切な整備・保全による維持管理が重要になります。

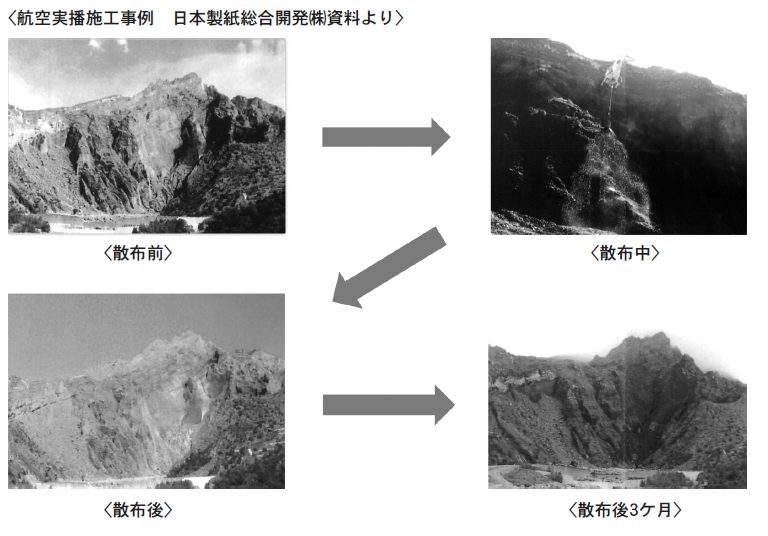

これら森林の多くはアクセスの困難な山岳奥地にあり,このような地での豪雨・地震被害の山林復旧に対して,航空実播工は効率よく施工が出来る工法です。

今回,日本製紙総合開発㈱が業務を請負い行っている航空実播工を見学する機会があり,その取組をご紹介いたします。

■航空実播工

2017年夏季,前年の2016年9月に鹿児島県大隅地方に甚大な被害をもたらした台風16号による山林復旧に,航空実播工が用いられました。航空実播工は災害等の山林崩壊復旧に,仮設道路を設置せずに早期施工を可能にする工法です。

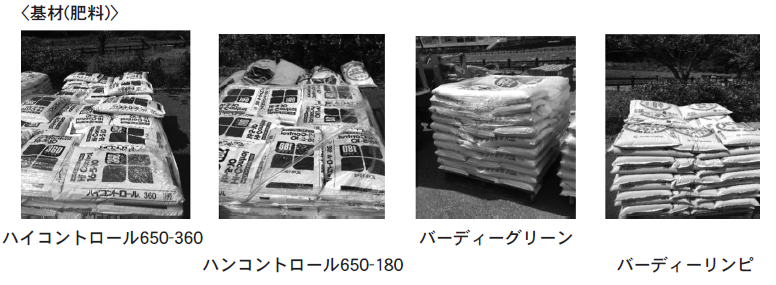

通常の法面緑化工や種子吹付工で使用される種子,肥料,定着材,着色材などを混合した粘液状基材をバケットにより,ヘリコプターから均一に散布するものです。今回使用された肥料名と散布割合はハンコントロール650−360 (16−5−10) 14.4%,ハイコントロール650−180 (16−5−10) 6.2%,バーディーグリーン (16−10−14) 16.7%,バーディーリンピ (0−30−0−Mg8) 6.2%の4種混合です。ハイコントロールは溶出期間の違う2種類を使用することにより,生長スピードの異なる植物にも対応しております。

■日本製紙総合開発㈱の取組

今回お伺いした日本製紙総合開発㈱は,航空実播工を始め,治山土木,緑化工,スポーツレジャーなど様々の事業を展開しております。また「シラネアオイを守る会」 ,「森と紙のなかよし学校」などの,”緑” を通じての社会貢献にも,積極的に取り組んでおります。

■肥料について

復旧地の多くは土壌養分が乏しい事が考えられ,緑地回復には速やかな肥効と,長期間持続するものが求められています。ハイコントロールは,速効性の硝酸系高度化成を特殊な被膜でコーティングし,養分の溶出コントロールを長期間可能した肥料で,多くの現場で活用されております。

■最後に

近年多発している大規模自然災害に対して,市街地復興はもちろんのこと,山林崩壊地復旧は国土保全の観点から重要な事業です。その中で緑地再生は,生物多様性保全などの環境に配慮した施工や,復旧までに長い年月が必要とされています。その様な中で,豊かな山林復旧への資材として “肥料”の活用が期待出来ます。

最後になりますが,今回の見学にご協力して頂いた日本製紙総合開発㈱に感謝の意を表します。

2018年本誌既刊総目次

<1月号>

§日本の農業競争力強化への貢献

ジェイカムアグリ株式会社

代表取締役社長 吉川 哲也

§緩効性窒素肥料を用いた窒素栄養の学習とその教育効果

和歌山大学食農総合研究所

杦本 敏男

§pH降下型肥料の施用がレタスビッグベイン病の発病と生育に及ぼす影響

兵庫県立農林水産技術総合センター

農業技術センター 病害虫部

岩本 豊

<2月・3月合併号>

§細粒黄色土における土壌中可給態リン酸含量が早生タマネギの収量および成分含量に及ぼす影響

長崎県農林技術開発センター

石井 研至

§被覆尿素を用いた春一発肥料によるカンキツの年1回施肥技術

三重県熊野農林事務所農政室

地域農政課長 中村 元一

(前 三重県紀州地域農業改良普及センター)

<4月号>

§レタスのマルチ畝内施肥技術

兵庫県立農林水産技術総合センター

淡路農業技術センター

小林 尚司

§メタン発酵消化液の大木町の水稲栽培への応用

−圃場試験での評価−

九州大学大学院農学研究院

山川 武夫

<5月号>

§福島県育成品種『天のつぶ』に適した基肥一発肥料の開発

福島県農業総合センター

生産環境部環境・作物栄養科

研究員 片桐 優亮

§ライムギの鋤込みによるレタスの窒素減肥栽培

長野県野菜花き試験場 環境部

主任研究員 出澤 文武

<6月号>

§「ロング」肥料の溶出特性

−とくに浸漬1週間の変動−

桝田 正治

小野 綾介

(元 岡山大学 自然科学研究科)

§静岡県における育苗箱全量施肥用資材

「苗箱まかせ」の実用性の検討

静岡県農林技術研究所・作物科

白鳥 孝太郎

(現 静岡県畜産振興課 畜産技術班)

<7月号>

§「苗箱まかせ」によるPK肥料無施用栽培の検討

JAグループ和歌山農業振興センター

辻 圭索

§水稲−大麦体系におけるリン酸とカリウムの減肥減肥とわら施用が水稲の生育・収量と土壌の養分動態に及ぼす影響

佐賀県農業試験研究センター

大塚 紀夫

<8月・9月合併号>

§肥料と養分:

硝酸態チッソ(硝酸イオン)について(その1)

ジェイカムアグリ株式会社

技術顧問(技 術 士) 柴田 勝

§被覆尿素のみの側条施肥による水稲の省力・低コスト施肥法

佐賀県農業試験研究センター

大塚 紀夫

<10月号>

§肥料と養分:

硝酸態チッソ(硝酸イオン)について(その2)

ジェイカムアグリ株式会社

技術顧問(技 術 士) 柴田 勝

§宇都宮大学育成水稲品種「ゆうだい21」の品種特性と育成過程

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

<11月号>

§早期水稲−スイートコーン二毛作体系におけるスイートコーンへのLPコート全量基肥施肥

熊本県農業研究センター生産環境研究所

土壌環境研究室

研究参事 柿内 俊輔

天草農業研究所

研究主任 中井 クノ

§溶出日数が異なる2種類の苗箱専用肥料の混合施肥の効果

東北大学大学院農学研究科

附属複合生態フィールド教育センター

教授 西田 瑞彦

(元 農研機構東北農業研究センター)

<12月号>

§土地利用型農業と施設園芸における窒素養分管理

宮城大学食産業学部

客員教授 三枝 正彦

§〈産地レポート〉

山林復旧に緩効性肥料ハイコントロールの活用を

ジェイカムアグリ㈱ グリーンビジネス部

§2018年本誌既刊総目次