第707号 2019(R1) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/01

本号の内容

§コストを抑えて安定生産

ジェイカムアグリ株式会社

生産管理本部長 望月 弘道

§リン酸が蓄積した半促成トマト栽培圃場

における全量基肥栽培技術の開発

愛知県農業総合試験場

園芸研究部 野菜研究室

佐藤 広幸

§新型被膜でコーティングされた

水稲一発肥料Jコートの実用性の検討

静岡農林技術研究所

水田農業生産技術科

松永 真

白鳥 孝太郎

(現 静岡県庁畜産振興課 畜産技術班)

コストを抑えて安定生産

ジェイカムアグリ株式会社

生産管理本部長 望月 弘道

新年あけましておめでとうございます。

平成31年の年頭に当たり,本誌「農業と化学」をご愛顧いただいております皆様に,一言ご挨拶申し上げます。

平成21年10月にチッソ旭肥料 (株)と三菱化学アグリ (株)が合併した弊社は本年10月に10周年を迎えます。天皇陛下の譲位により平成から次の元号に乗り移る年を迎え,感慨深い節目となります。これもひとえに皆様方のご指導・ご支援の賜物と改めまして厚く御礼申し上げます。

ジェイカムアグリ株式会社となり10周年を迎えようとしている弊社ですが,国内に旧社から引き継いだ歴史のある6つの工場を有します。特に化成肥料工場は小名浜工場,富士工場,黒崎工場共に昭和20年代,30年代に製造開始している古い工場ばかりです。

ドローンやロボットを駆使したスマート農業の普及がうたわれている昨今ですが,肥料の製造現場は制御・監視には最新のコンピューターシステムを導入しているものの,主要機器は古いものが多く,老朽化した設備の点検,更新等を計画的に進め,古くても安定した操業と安心した肥料を提供するために日々格闘しております。

この工場の安定操業とそれを維持するためのコストとのバランス上重要なのが「保全方式」です。各プラントたくさんの機器で構成されていて,こ

れら機器ごとに保全方式を定めており,大きく分けると予防保全と事後保全に分けられます。予防保全は故障を未然に防ぐために計画的に点検,補修,更新を実施する方式で,事後保全は故障した後に修理するという方式です。

予防保全は突発停止のリスクを抑えることができますが,コストが上がります。事後保全はコストを抑えられますが,機器故障による停止のリスクが上がります。これら保全方式のバランスを最適化することによって,コストをおさえながらも安定操業を継続しています。

株価好調,いざなみ景気を超える長期景気回復かと騒がれていますが,好景気の実感は農業従事者には薄いかと思います。また今年10月に予定されている消費税アップにより国内景気にブレーキがかかることも予想されています。このような環境の中,弊社は日々知恵を絞ってコスト削減に取り組み,少しでも安く良質の肥料を提供すると共に,日本の農業競争力強化に貢献して行きたい所存です。

最後になりますが本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますとともに,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして新年のご挨拶とさせていただきます。

リン酸が蓄積した半促成トマト栽培圃場

における全量基肥栽培技術の開発

愛知県農業総合試験場

園芸研究部 野菜研究室

佐藤 広幸

1.はじめに

愛知県の冬春トマトの生産量は42,400t(全国第2位,平成29年)で県の主力品目である。この冬春トマトの生産は加温設備を備えた施設で行われ,その多くは土耕栽培である。

トマトの栽培は,作物自体が生長する栄養成長と果実を生産する生殖成長が長期間にわたり同時進行するため,持続的な養分供給が必要である。慣行の栽培体系の一部では,トマトの生育に合わせて複数回の追肥を行っており,労力負担が大きい。

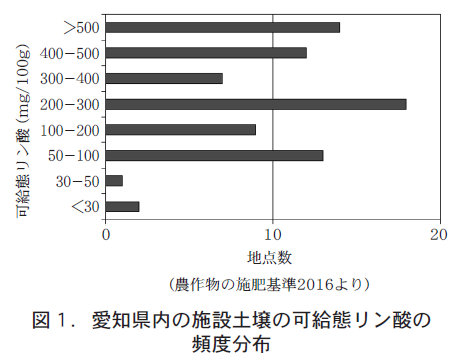

また,愛知県の施設土壌における問題の一つとして,リン酸の蓄積が挙げられる。土壌中の可給態リン酸含有量が200mg/100g以上蓄積した県内の施設は,全体の6割を超える(図1) 。愛知県では可給態リン酸が200mg/100gを超える場合,リン酸を無施用とすることを指針としている(愛知県 2016) 。しかし,生産者はリン酸の施用量を減らすことによる収量や品質の低下を危惧している。また,リン酸は過剰障害が現れにくいため,リン酸施用量の適正化は進んでいない。

こうした背景を受けて,被覆尿素肥料を利用して追肥の省力化を図るとともに,現地のリン酸蓄積の現状にあわせてリン酸を含まない全量基肥肥料を開発したので紹介する。

2.試験方法

1)耕種概要

試験場所:愛知県農業総合試験場内施設圃場

試験圃場の土壌:山地黄色土

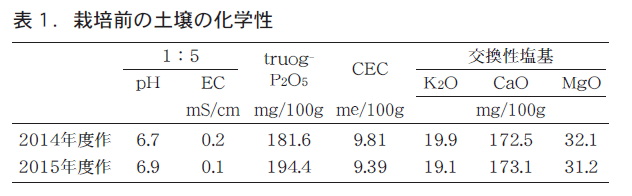

栽培前土壌の化学性:表1参照

栽植密度:278株/a

供試品種:穂木 麗容((株) サカタのタネ)

台木 がんばる根3号(愛三種苗(株) )

2014年度(播種:11/28,接ぎ木:12/27,定植:2/1,摘心:5/11 (第7花房上部) )

2015年度(播種:11/24,接ぎ木:1/3,定植:2/9,摘心:5/14(第7花房上部) )

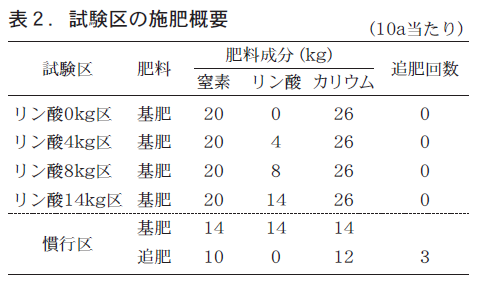

2)試験区の構成

表2に試験区の施肥概要を示した。試験は県の施肥基準に準じて,基肥と追肥3回を行う慣行区及び全量基肥でリン酸の施用量を0,4,8,14kg/10aとした5つの試験区を設けた。

4つの試験区における窒素は,過去の栽培時期の地温データを用いて,窒素供給量をシミュレーションし,リニア溶出型(LP) ,シグモイド溶出型(LPSまたはLPSS)及び速効性肥料(AN)を配合して施用した。また,肥効調節型肥料を用いることで,トマト等の果菜類では20〜30%減肥できることを考慮して(菅野 2011) ,施用窒素量を慣行の24kgに対して約2割削減した20kgとした。

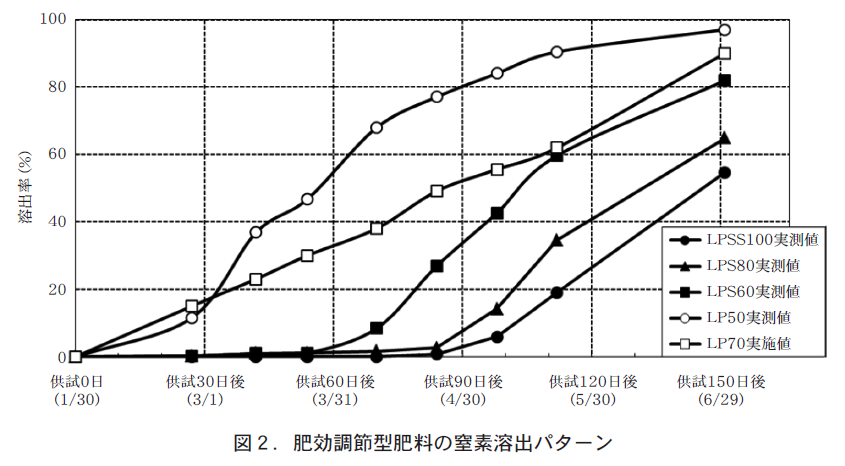

3)配合肥料の検討

栽培土壌条件下における被覆尿素肥料の窒素溶出パターンを明らかにし,トマトの半促成栽培に適した肥料の配合内容を検討するため,肥効調節型肥料の埋設試験を行った。平成26年度はLP70,LPS60,LPSS100の3種類,平成27年度はLP50,LPS60,LPS80,LPSS100の4種類をそれぞれナイロンメッシュ袋に2.5g入れ,基肥施用と同時に栽培圃場の土壌地表下10cmに埋設した。埋設してから2〜4週間ごとに取り出し,採取した肥料中の残存窒素量の定量を行い,埋設した肥料の窒素量から差し引いて窒素溶出率を求めた。併せて,圃場に地温計を設置し,埋設した被覆尿素肥料の窒素溶出率を基に窒素溶出のシミュレーションを行った。

4)窒素吸収量,リン酸吸収量の測定

窒素吸収量及びリン酸吸収量は,収穫,摘葉ごとに植物体を収集,乾燥し,栽培終了後に測定した。

3.結果及び考察

1)被覆尿素肥料からの窒素溶出パターン

本試験では,生育期間中にゆっくりと溶出するリニア溶出型,第1果房肥大期から多くなる養分要求のためのシグモイド溶出型を被覆尿素肥料として配合を行った。

リニア溶出型のLP50及びLP70の埋設試験の結果,LP70は継続して同じような窒素溶出を繰り返すのに対し,LP50は供試30日後から窒素溶出量が増え,供試90日後からは緩やかに溶出した(図2) 。定植30日後からは着果負担の増加に加えて,日射量の増加に伴う施設内温度の上昇から生育も促進されるため,樹勢を維持するための養分が必要である。そのため,定植30日後からの窒素溶出が増えるLP50が本作型では適していると判断した。

シグモイド溶出型のLPS60,LPS80,LPSS100の埋設試験において,LPS60は60日後から,LPS80及びLPSS100は90日後から窒素溶出率が増えた。供試したシグモイド溶出型の肥料は,いずれも養分要求量が多い栽培後半で窒素溶出することが確認できたが,LPSS100は栽培終了時までの窒素溶出率は60%以下であったため,トマトの半促成栽培の作型には適さないと判断した。

2)窒素全量を基肥として施用し,リン酸を無施用としても慣行施肥と同等の収量

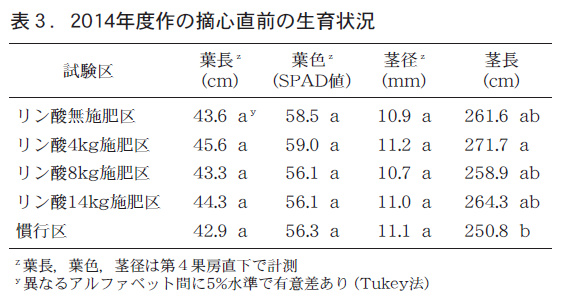

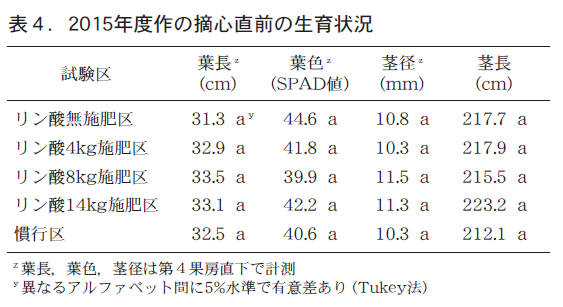

2014年度作の摘心直前の生育は,茎長がリン酸4kg区で最も長く,慣行区で最も短かった(表3) 。葉長,葉色,茎径については,どの試験区も同程度であった。2015年度作の摘心直前の生育は,いずれの試験区も同程度であった(表4) 。また,上位葉の生育の抑制,小葉化,下位葉の淡緑化,葉裏の暗紫色化などのリン酸欠乏症状はいずれの試験区でも見られなかった。

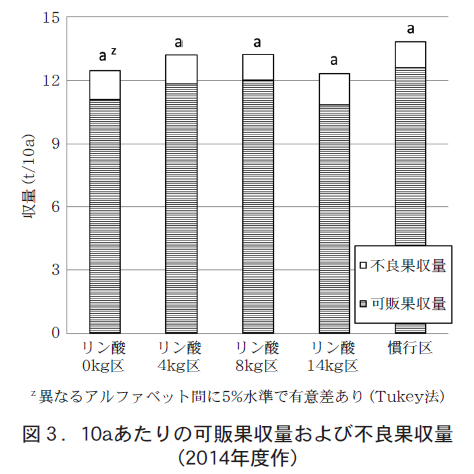

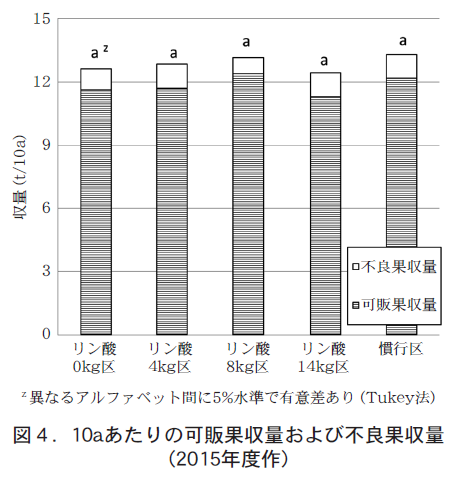

総収量はいずれの作も同程度であり,試験区間に有意差はなく,可販果収量はいずれの試験区も愛知県の目標収量である10.8t/10aと同程度以上あった(図3,4) 。

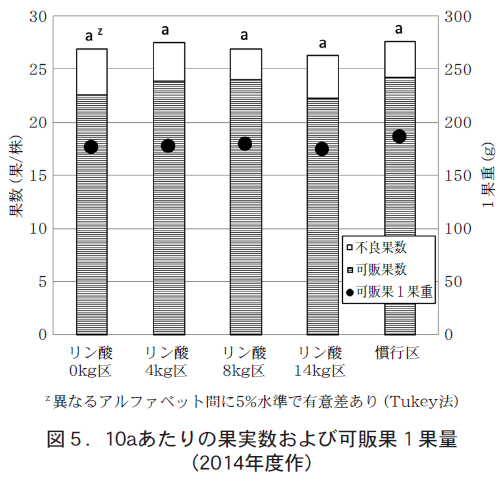

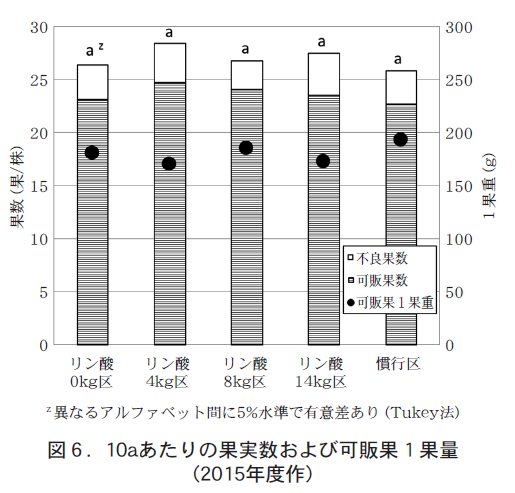

1株あたりの果実個数や良果1果重もリン酸の施用量に関わらず,慣行区を含め2作とも同程度であった(図5,6) 。

生育及び総収量がいずれの区でも同程度であったことから,リン酸が蓄積している圃場においては,リン酸を無施用としても慣行施肥と同等の収量が得られると考えられる。

3)果実生産に十分な窒素及びリン酸の吸収量

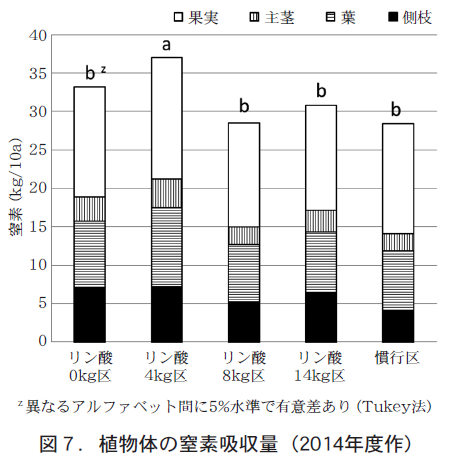

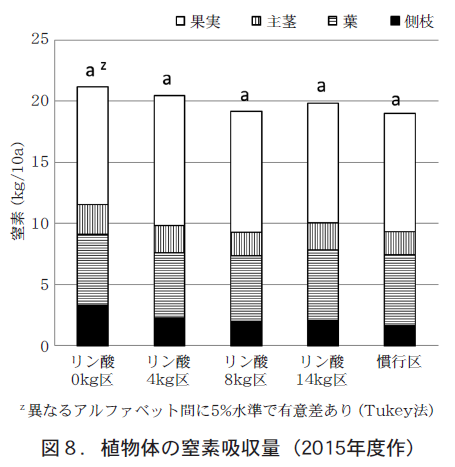

トマトの窒素吸収量は,2014年度作はリン酸4kg区で多い傾向があったが,他の区では慣行区と同程度であった(図7) 。2015年度作はいずれの区も同程度であった(図8) 。

このことから,窒素の全量を基肥で施用しても慣行施肥と同程度の窒素吸収量が得られると考えられる。また,被覆尿素肥料を利用することで窒素施用量を慣行施肥よりも2割削減できることが示唆された。しかし,土壌や堆肥からの窒素供給量はほ場ごとに異なるため,窒素の施用量についてはさらなる検討が必要である。

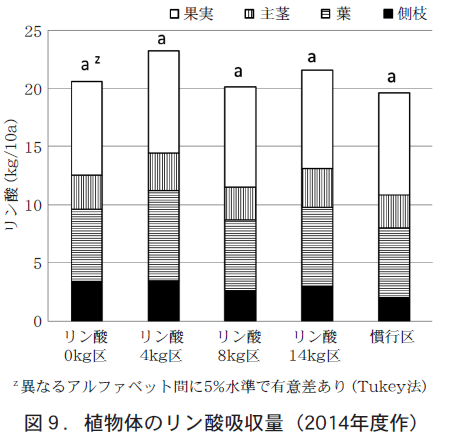

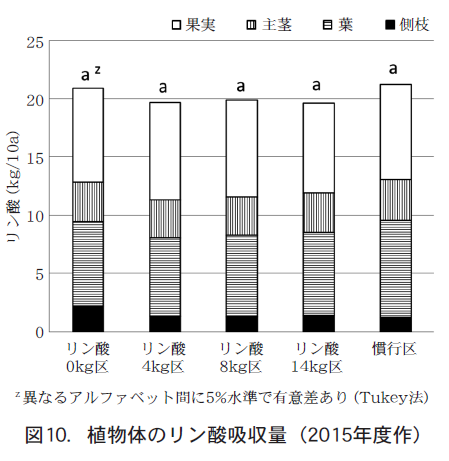

トマトのリン酸吸収量は,2014年度作,2015年度作ともに同程度であった(図9,10) 。

10a当たり約10tの果実を生産する場合のリン酸吸収量は,5〜8kgとされる(門馬2001) 。本試験で得られた果実収量から必要とされるリン酸吸収量を試算すると6〜11kg/10aである。リン酸を無施用としたリン酸0kg区のリン酸吸収量は,2作とも20kg/10aを超えており,果実生産に必要とされる試算よりも多くのリン酸を吸収していた。このため,半促成トマト栽培において,リン酸が過剰に蓄積した土壌でリン酸を無施用としても土壌から十分な供給が得られると考えられる。

4)まとめ

栽培試験及び肥料の埋設試験の結果から,リン酸が180mg/100g以上蓄積した土壌において,本試験で供試したLP50,LPS60,LPS80及び速効性肥料(AN)の配合により,窒素を全量基肥施用することで追肥作業を省力化できる。さらに,リン酸を無施用としても慣行施肥と同等の収量が得られると判断した。

5)肥料コスト及び追肥の労力負担の削減

試験時の肥料価格から窒素,リン酸及びカリウムにかかる肥料費を算出すると,リン酸0kg区が25,000円/10aで,慣行施肥区の42,000円/10aよ

りも約4割安かった。

愛知県内における促成栽培の施肥管理の事例では,本試験の慣行区のように,基肥に有機質肥料を施肥し,追肥を複合化成肥料または液体肥料で複数回行っていることが多い。金額換算を行っていないが,全量基肥とすることで追肥に係る労力も削減できる。

6)リン酸を無施用とする際の留意点

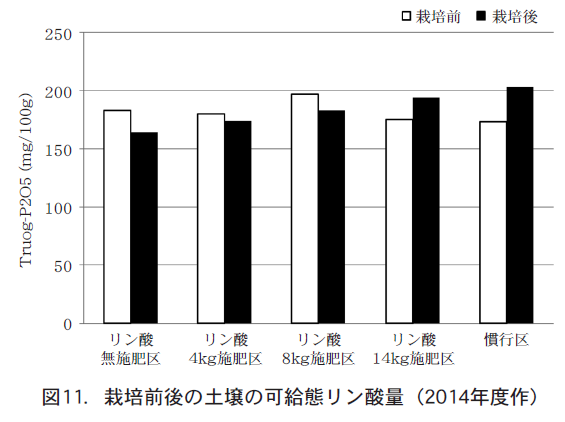

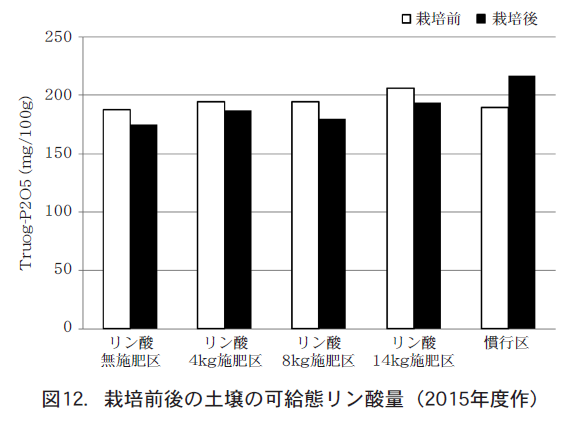

2作のみの試験結果であるが,栽培後の土壌の可給態リン酸含量は2014年度作のリン酸14kg区,慣行区,2015年度作の慣行区を除いて減少した(図11,12) 。

リン酸0kg区では,1作ごとに2作の平均養分吸収量である21kg/10aが圃場から持ち出される。一方,慣行区は2作の平均養分吸収量で20kg/10aから施用量の14kg/10aを差引いた6kg/10aが持ち出される。このことは,リン酸を無施用で栽培を継続すると,果実や作物残渣の持ち出しにより,土壌中のリン酸含有量が慣行栽培よりも減少していくことを示している。このため,リン酸を無施用とする栽培を継続する場合は,栽培前に土壌診断を行って,必ず可給態リン酸含量を確認する必要がある。なお,愛知県では,愛知県経済農業協同組合連合会(以下「経済連」という)や農業協同組合で土壌診断を実施しており,圃場の可給態リン酸含有量の実態が直ちにわかるシステムがとられている。

4.全量基肥肥料の実用化

本試験によって,トマトの半促成栽培においてリン酸が蓄積した施設土壌では被覆尿素肥料の利用により,窒素の全量を基肥で施用でき,リン酸を施用しなくても同程度の収量を得られることが明らかとなった。

2012〜2013年にトマトの促成栽培において同様の試験を実施し,2014〜2016年に県内のトマト生産農家のリン酸が蓄積した土壌において実証試験を行った。その結果,慣行栽培と同程度の生育及び収量が得られたため,トマトの促成栽培用の全量基肥肥料「くみあい苦土被覆尿素入り粒状複合003号(10−0−13) 」として,2016年冬から経済連より販売が開始された。本試験で行ったトマトの半促成栽培用の全量基肥肥料においても同様に現地試験の実施を検討している。

引 用 文 献

●愛知県農林水産部農業経営課.

農作物の施肥基準.施肥の基本と考え方.p.5(2016)

●菅野均志.ロングとLPコートの施肥基準.

ジェイカムアグリ (株) .(庄子貞雄監修) .東京.p.71−79(2011)

●門馬信二.新編野菜園芸ハンドブック.(西貞雄監修) .

養賢堂.東京.p.548−570(2001)

新型被膜でコーティングされた

水稲一発肥料Jコートの実用性の検討

静岡農林技術研究所

水田農業生産技術科

松永 真

白鳥 孝 太 郎

(現 静岡県庁畜産振興課 畜産技術班)

1.はじめに

水稲栽培における基肥一発肥料の使用は追肥が省略でき,かつ窒素利用率が高く減肥による環境負荷の低減が可能なため広く普及している。基肥一発肥料の被膜は肥料成分溶出後に紫外線によって崩壊するが,一部の被膜が崩壊せずに圃場への残留や河川への流出が発生する。これらの被膜の残渣は景観上好ましくなく,消費者の農業に対する印象を悪化させているという声も聞かれる。近年,農業生産による自然環境への負荷軽減が消費者および生産者の両面から求められており,基肥一発肥料の被膜についても崩壊が容易で分解されやすい新資材の開発が進められてきた。そのなかで開発されたJコートは従来の被膜資材と比較して生分解性と紫外線による崩壊性を改良し,肥料成分溶出後に容易に崩壊する被膜でコーティングされた被覆尿素肥料である。本試験ではJコートが配合された新資材Jコート複合855,および慣行資材のエコゴールドと比較して窒素成分量を高めた新資材Jコート複合2381の実用性を検討した。

2.方 法

(1) 試験場所

静岡県農林技術研究所三ケ野圃場(磐田市三ケ野)

(2) 供試品種

水稲「きぬむすめ」(中生)

(3) 試験構成

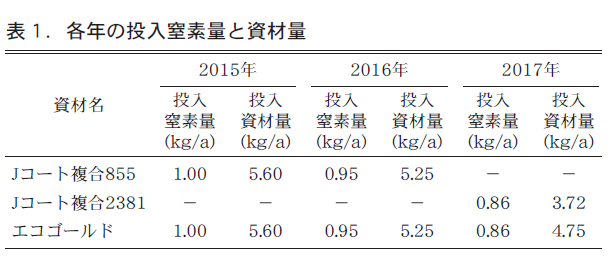

2015年および2016年はJコート複合855と慣行資材のエコゴールドを比較した。両資材の成分比は同一である。2017年はエコゴールドと比較して窒素成分量を高めたJコート複合2381を供試した。各資材の被覆尿素肥料はJコート複合855およびJコート複合2381がJコートSE,エコゴールドがスーパーエココートである。施肥方法は全面全層施肥で面積あたりの窒素投入量は同一とした。試験区の面積は1区あたり19.8m2として2反復設けた。各年次の投入窒素量および投入資材量は表1のとおりである。

・Jコート複合855(2015年,2016年比較資材)

N:P2O5:K2O=18:15:15 速効性窒素:38%,溶出期間100日タイプ:62%

・Jコート複合2381(2017年比較資材)

N:P2O5:K2O=23:8:10 速効性窒素:30%,溶出期間100日タイプ:70%

・エコゴールド(慣行資材)

N:P2O5:K2O=18:15:15 速効性窒素:38%,溶出期間100日タイプ:62%

(4) 栽培概要

播種:5/11 (2015年) ,5/9 (2016年) ,5/9 (2017年)

移植:6/2 (2015年) ,6/1 (2016年) ,6/1 (2017年)

移植方法:手植えで一株三本植え

栽植密度:条間30cm,株間18cm

その他の管理は慣行とした。

(5) 調査項目

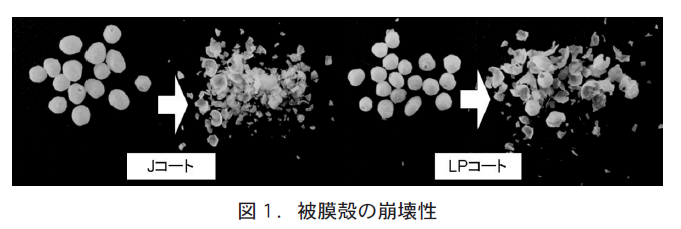

2015年および2016年は生育調査,成熟期調査,収量調査,分解調査,登熟歩合および玄米品質の調査を実施した。2017年は上記の調査に加えて食味試験と崩壊性調査を実施した。崩壊性調査は被覆殻を透明な容器に入れて屋外に5ヶ月間放置した後に指で押して潰しやすさを判定した。

3.結果の概要

(1) 2015年

気象概況

5月中旬から6月上旬までの気温は平年よりも高く推移し,日照時間も多かった。そのため,苗の生育は良好であり,移植後の活着および初期生育も良好であった。6月中旬から7月上旬にかけての気温は,平年よりも低く推移し,日照時間も少なかった。7月中旬から8月中旬にかけては,気温および日照時間が平年を上回った。8月下旬から9月下旬にかけては気温および日照時間が平年を下回り,9月下旬から10月上旬にかけては,気温および日照時間が平年を上回った。

調査結果

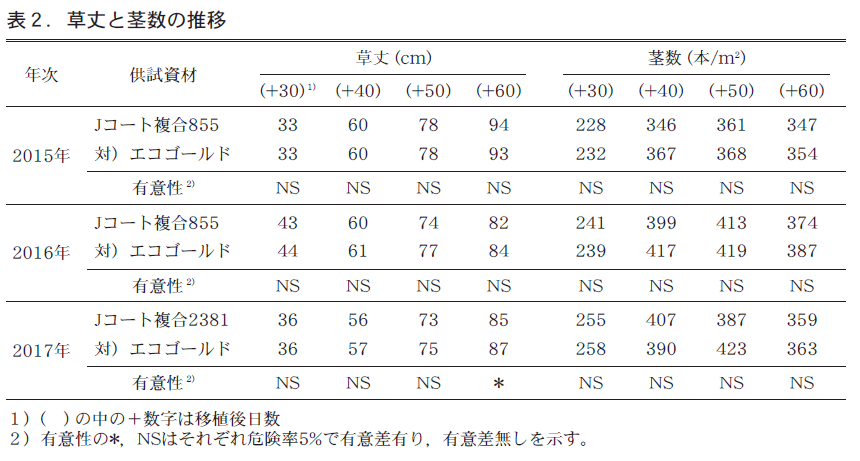

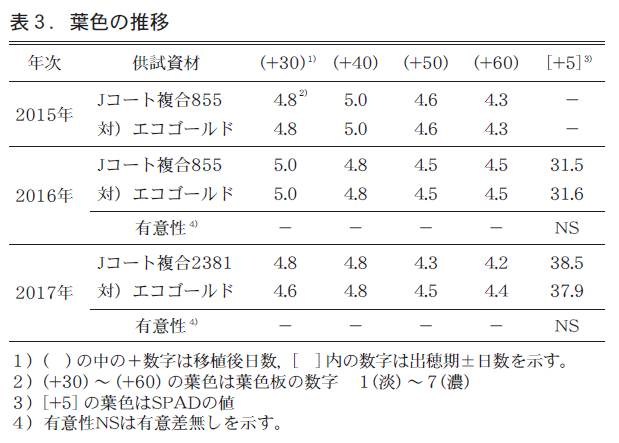

生育期間中の草丈と茎数は同程度で推移し,葉色は生育期間を通じて同程度で推移した(表2,表3) 。

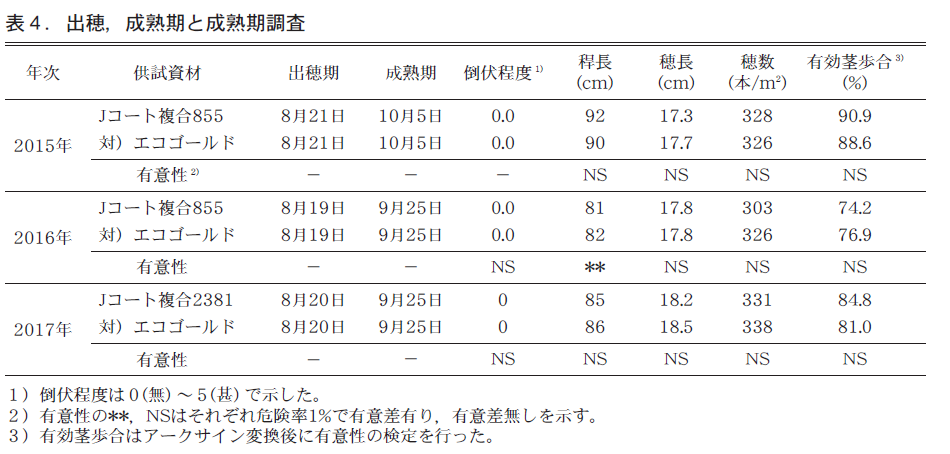

成熟期における稈長,穂長および穂数は同程度であった(表4) 。

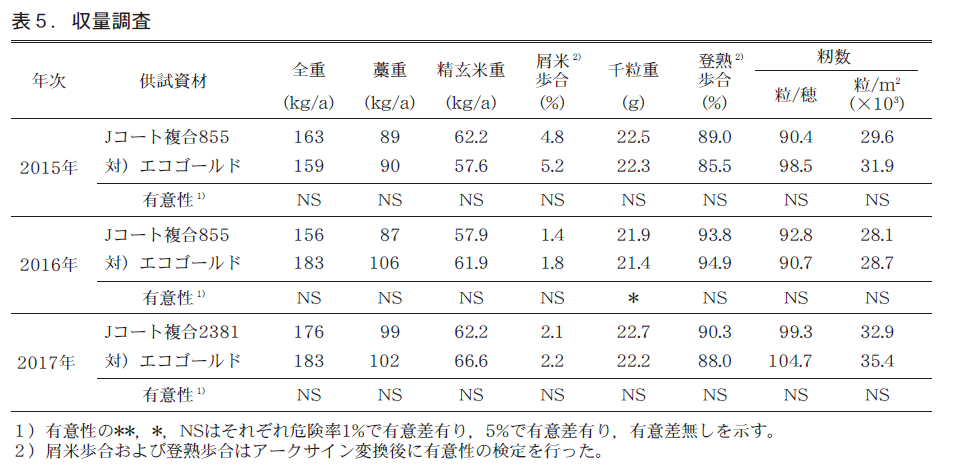

収量調査の結果から,千粒重,登熟歩合および一穂籾数に差はみられず,収量も同程度であった(表5) 。

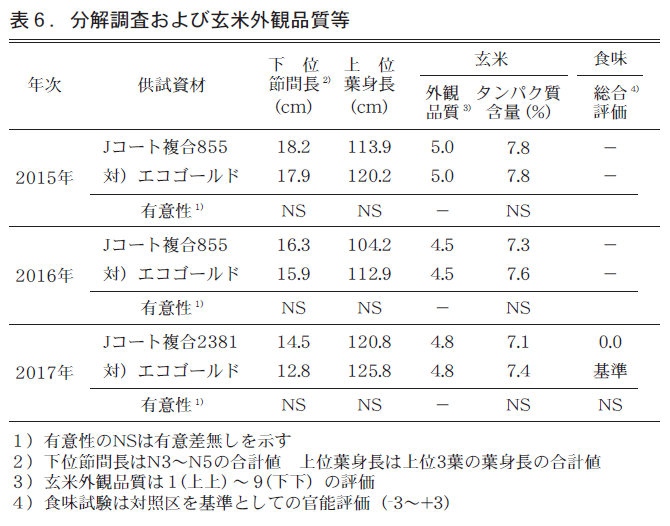

分解調査の結果から節間長および葉身長に差はみられなかった。また,玄米の外観品質およびタンパク質含量にも差はみられなかった(表6) 。

(2) 2016年

気象概況

5月中旬から6月上旬まで平年より気温が高く,日照時間も多く推移した。そのため苗の生育および移植後の活着と初期生育が良好であった。その後は7月下旬と8月中旬を除き9月上旬まで,平年より気温が高く,日照時間は多く経過した。9月中旬以降は,平年より気温が高く,日照時間はかなり少なく推移した。

調査結果

生育期間中において,草丈と茎数は同程度で推移した(表2) 。葉色は生育期間を通じて同程度で推移した(表3) 。成熟期における穂長および穂数には差が無く,稈長は同程度であった(表4) 。 Jコート複合855を施肥した試験区では千粒重が大きくなったが,登熟歩合および一穂籾数に差はみられず,収量も同程度であった(表5) 。葉身長と節間長は同程度であった。

また,玄米の外観品質およびタンパク質含量に差がみられなかった(表6)。

(3) 2017年

気象概況

5月中旬から6月上旬までの気温は平年よりも高く推移し,日照時間も多かった。そのため,苗の生育は良好であり,移植後の活着と初期生育が良好であった。6月中旬から7月中旬にかけての気温は,平年よりも高く推移し,日照時間も多かった。7月下旬の気温は平年より も低かったが,8月上旬から下旬にかけては気温および日照時間が平年を上回った。9月上旬 から下旬にかけて,気温は平年よりも高く推移し,日照時間は平年を下回った。

調査結果

生育期間中において,比較資材の草丈と茎数は慣行資材と比較して同程度からわずかに低く推移した(表2) 。葉色の推移には明らかな差は認められなかった(表3) 。成熟期における稈長,穂長および穂数に差がなく,どちらも倒伏は見られなかった。出穂期と成熟期は同程度であった(表4) 。千粒重,登熟歩合および一穂籾数に差はみられず,収量に有意な差がみられなかった(表5) 。上位葉身長と下位節間長は同程度であった。また,玄米の外観品質とタンパク質含量,および食味に差はみられなかった(表6) 。崩壊性調査ではJコートの被膜殻はLPコートより軽い指の力で細かく潰すことができた(図1) 。

4.研究期間を通じての成果の要約

「きぬむすめ」栽培におけるJコート複合855およびJコート複合2381の施用は慣行資材であるエコゴールドとほぼ同様の生育経過と生育量が得られ,収量および玄米外観品質も同程度であった。また,Jコート複合2381ではエコゴールドと同等の食味であった。このことから,これらの2資材はエコゴールドと同等の実用性があると考えられる。

またJコートの被膜殻はLPコートの被膜殻よりも短時間で細かく崩壊したことから,肥料成分溶出後の圃場での残留や河川等への流出を減らすことが可能であると考えられる。