第721号 2020 (R02) .06発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/6

肥料と養分:

被覆燐硝安加里(ロング・ハイコントロール・Nutricote)

の特性について(その2)

柴田技術士事務所

柴 田 勝

6)環境と調和した農業を行うために:肥効調節型肥料の活躍

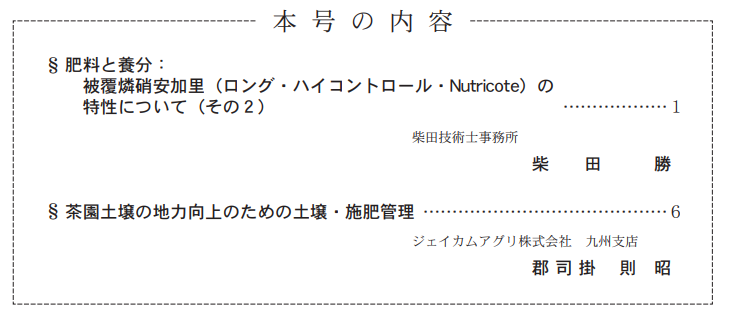

農業の環境に及ぼす影響に鑑み,環境と生産性との調和を図るための基本となる土壌肥料技術が取りまとめられた。土壌診断技術の平易化と採取データに基づいて適正な施肥量を計算するソフトの実用化により,適正化が図られるようになった。また,硝酸態チッソの水質への影響を軽減する方策として,養分利用率が高い肥効調節型肥料の利用が推奨されている。その中で,作物の生育(養分吸収)に沿った養分の供給が可能なコーティング肥料の理解が進み,生産性と環境の調和を図る代表的な肥効調節型肥料として,多くの作物に使用されるようになった(図5) 。

7)コーティング肥料がもたらした新しい施肥技術

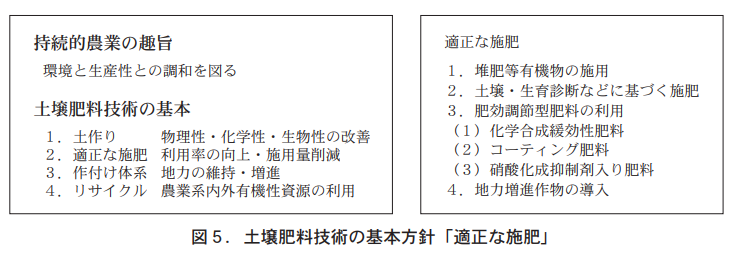

コーティング肥料の特長は作物の養分吸収量に見合った養分供給が可能になること,流亡によるロスが少なくなることにあるが,溶出が良く制御されているので基肥重点施肥体系が可能になることにある。コーティング肥料は施肥時期から言えば基肥であるが,果たしている機能は追肥である。コーティング肥料を基肥とともに施用すれば,追肥が論理的に減らせるという基肥重点施肥法が定着し,環境と生産性の調和が進んできた。

コーティング肥料がもたらした画期的な施肥法は根域施肥法である。これまでの肥料は根の近くに施肥すると肥料成分による根への濃度障害が起こり著しく生育を阻害するので,全層施肥や意図的に根から離れた場所に施肥することが通常であった。コーティング肥料は作物の吸収量に合わせて養分を供給するので根焼けなどの濃度障害を起こさず,根の近傍に施肥可能であり,その結果,養分利用率が向上し施肥量が削減できる。環境との調和が最も求められている養分はチッソ成分であり,コーティング肥料の登場によりチッソ成分施肥量の適正化(削減)が可能となった(図6) 。

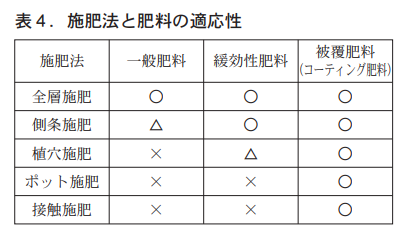

施肥法と肥料との適応性を整理すると表4のようになる。施肥位置は養分利用率と密接に関係しており,根に近いほど利用率は向上するが,一方で根への障害が懸念される。優れた溶出コントロール性能を持つコーティング肥料は化学合成緩効性肥料では実現できなかった局所施肥と呼ばれる植穴施肥,ポット施肥,接触施肥を可能にした。

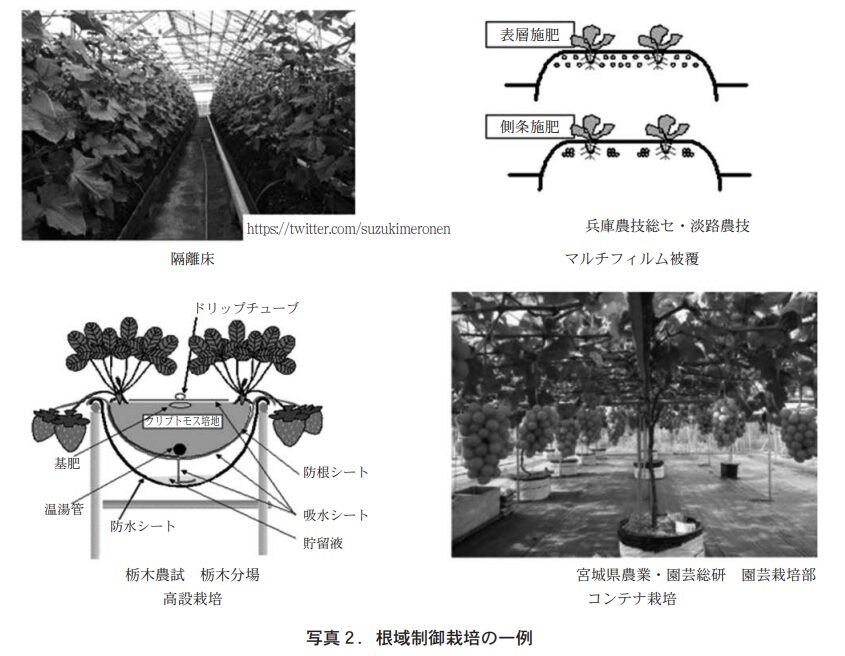

コーティング肥料は土壌量に対して施肥量を大幅に増やせる肥料とも定義できる。特に溶出コントロール性能が高いポリオレフィン系樹脂コーティング肥料は根焼けを起こさず,これらの新しい施肥法の実用化を可能にした。全層施肥法にかわって発展してきた局所施肥法を採用した栽培法を根域制御栽培と呼ぶことができる。「LPコート」「コーティング肥料」 「苗箱まかせ」 を使用した水稲への育苗箱全量施肥はその極みにある施肥法である。園芸分野では,ハウス栽培で見られる隔離床栽培,マルチフィルム被覆栽培,イチゴの高設栽培,果樹などでのコンテナ栽培など,色々な根域制御栽培法が実際に行われており,コーティング肥料の使用場面は広がっている。

コーティング肥料を施肥して根域制御栽培する場合に留意しなければならないことは,肥料当たりの土壌量が減少しているので,土壌の硝化能が減少していることへの対応を考える必要があることである。ヤシガラ繊維やロックウールなどの人工培土を使用する栽培法の場合は,土耕に比べてさらに硝化能は小さくなる。特にコーティング尿素を根域に施肥する場合は,根域の硝化能には十分留意する必要がある。チッソ施肥量が多い園芸作物を根域制御栽培する時には,持続的・計画的に供給する硝酸態チッソを含むコーティング肥料を利用することが好ましい。作物の根を痛めてしまっては元も子もない。

8)硝酸態チッソを含むコーティング肥料の特性について

被覆複合肥料は日本のみならず世界でも硝酸態チッソを含んだNPK化成肥料を原肥とした銘柄がほとんどを占め,アンモニア系化成肥料を原肥とした被覆複合肥料の流通は聞かない。

硝安は水溶性チッソを35%(アンモニア態チッソ,硝酸態チッソをそれぞれ17.5%)を含む水溶性肥料であり,水溶性チッソを46%含む尿素と同様にコーティング肥料原肥となると思われるが,硝安と有機物が共存すると爆発の危険性が高まるので,硝安単独は不適である。リン酸や加里を添加するとその危険性が解消するので,硝酸態チッソを含むコーティング肥料の粒状原肥は硝酸系複合NPK組成の化成肥料になっている。勿論,コーティング肥料製品も銘柄ごとにその安全性は確認されている。

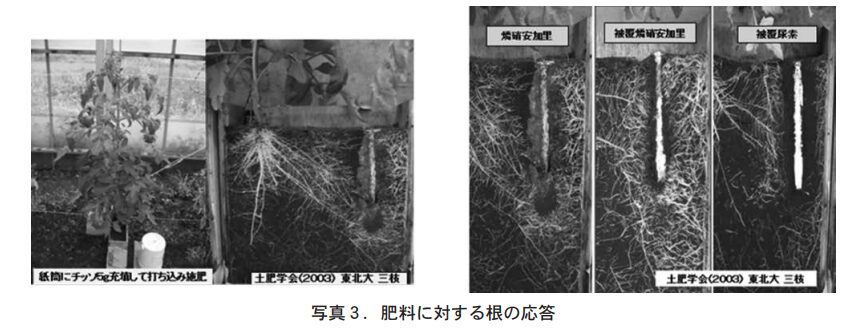

硝酸態チッソを含む被覆複合が示す,もっとも重要な特長は「肥料に対する根の応答」(写真3)が物語っている。写真3は,チッソ成分量として5gの試験肥料を下部に入れ,肥料分を含まない土壌で封をしたφ3cm×12cmの紙筒パイルをトマト苗を定植した根箱に差し込み,トマトを生育させて,根箱側面から根の伸展を撮影した試験結果である。使用した肥料は「くみあい燐硝安加里S555」 ,被覆燐硝安加里「ロング424−70タイプ」 ,被覆尿素「LPコート70タイプ」である。

写真3左のように,植物の根は養分の存在をEC(電気伝導度)で感じて伸びていくと考えられるが,根の伸展は土壌中に存在する養分の種類や濃度に影響される。写真3右に示すように,燐硝安加里区では紙筒直下は養分濃度が高いために,根は少し離れた下部に養分を受け止めるがごとくの根を張り巡らしている。被覆燐硝安加里「ロング424−70タイプ」区では紙筒の周りの根量は多く,白い根が群がるように紙筒を取り巻いている。被覆尿素区の根の伸展が活発でない現象は,尿素の分解によって生成したアンモニアの硝化が順調ではなく,アンモニアの蓄積が原因の障害によるものと推測される。施肥量が多い園芸作物の根域制御栽培において被覆尿素を利用する場合には注意が必要である。

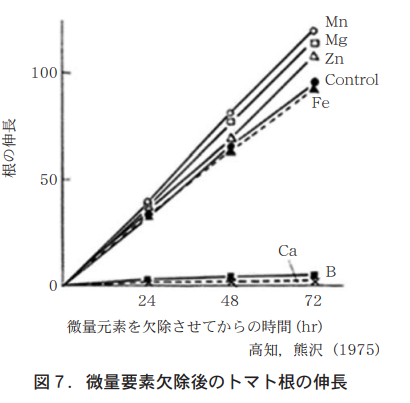

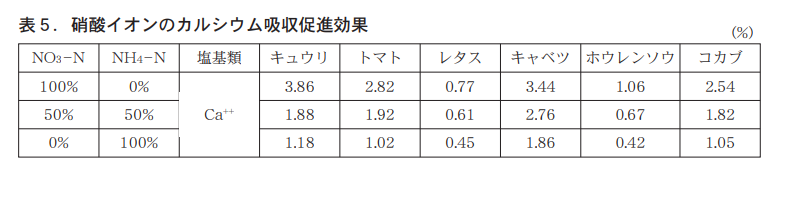

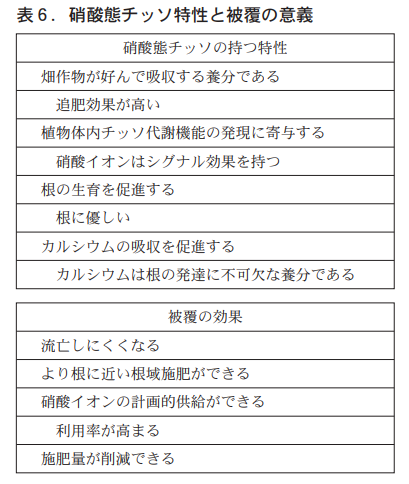

カルシウム(ホウ素も)を欠除すると劇的に根の伸長が停止することが知られている(図7) 。カルシウム(ホウ素も)は細胞壁の形成に重要な役割を果たしており,根の伸長のためにはカルシウムの吸収は欠かせない。硝酸態チッソはカルシウムの吸収を促進することが知られており(表5) ,ロング区のすぐれた根の伸展はカルシウムを吸収促進させている結果であろうと推察される。ロングは健全な根の成長を促す肥料でもある。

9)硝酸態チッソを含む肥料を被覆する意義

硝酸態チッソは園芸作物の必須の養分であるが,硝酸イオンは土壌吸着されにくいので雨水の地下浸透に従い畑地下層に移動しやすい。硝酸態チッソを被覆する意義は,作物にとって重要な養分である硝酸態チッソを持続的に吸収しその利用効率を高めることにある。硝酸態チッソを被覆する意義を書き出すと表6のようになる。

茶園土壌の地力向上のための土壌・施肥管理

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

郡 司 掛 則 昭

1.はじめに

鹿児島県における茶生産は盛んで,2018年の茶園面積は7,990ha,荒茶生産量は28,100tといずれも全国第2である。しかし,茶園土壌の地力の現状は,pHが低い,リン酸やカリの集積,養分バランスが悪いなど主に化学性に問題を抱えていることが指摘されている。

特にpHが低いことは深刻である。茶は元来低い土壌反応を好む作物でありpHが低いこと自体それほど問題ではないが,pH4以下の強酸性ともなると茶樹の養分吸収を担う細根量が減少し吸肥力が低下するため,茶の生育や収量に影響が及ぶことが報告されている(野中,2005) 。一方では,茶園において多収や品質向上を目的とした多肥栽培が長年継続されてきた結果,施肥されたリン酸やカリの土壌への集積が顕在化する傾向がみられており,集積軽減のための施肥改善が求められている。

ここでは,同誌2017年5月号に掲載された「鹿児島県茶園土壌の地力実態と土づくり」の続編として,茶園土壌が直面するpHの低下,リン酸およびカリ集積などの地力問題を解決するための土壌・施肥管理の具体策について述べてみたい。

2.茶園土壌の地力の現状と対策

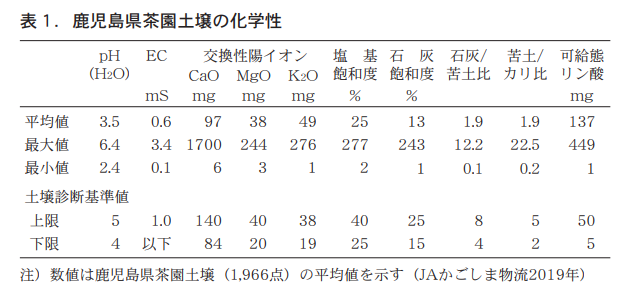

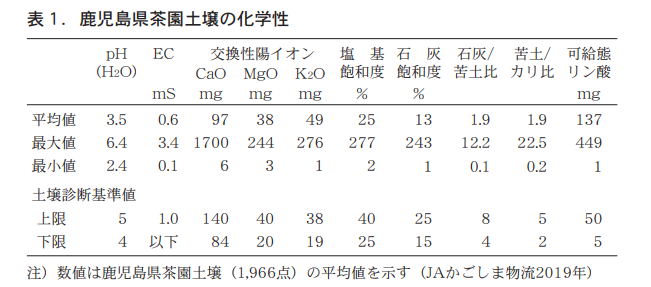

鹿児島県茶園土壌に関する最近の土壌診断結果(永田,2019年)によれば,pHは平均3.5と診断基準値の4〜5を大きく下回っている(表1) 。

ECは平均0.6mS/cm,交換性カルシウムは97mg,交換性マグネシウムは38mgと土壌診断基準の適正域にあったが,交換性カリウムは49mgと診断基準よりも高かった。塩基飽和度および石灰飽和度はそれぞれ25%および13%と診断基準の下限値とほぼ同等かそれ以下,養分バランスを示す石灰/苦土比および苦土/カリ比はいずれも1.9と基準値以下であった。特に石灰/苦土比は基準値との差が大きかった。可給態リン酸は平均137mgと診断基準の上限値である50mgの2倍以上の高い値であった。

このように茶園土壌の地力の現状は,pHの低下,リン酸およびカリ集積ならびに養分バランスの崩れなど主に化学性に問題があることが認められる。対策としては,石灰質資材を施用してpHを上げる酸度矯正とリン酸やカリの養分が集積しない減肥が有効であると考えられる。なお,養分バランスの崩れは酸度矯正と減肥を的確に実行すれば自ずと是正されると推察される。

3.土壌pHの低下要因と酸度矯正

1)pHの低下要因

前述のように鹿児島県の茶園土壌では酸性化が著しいが,土壌pHが低下する原因の一つは茶園土壌が黒ボク土であるからである。黒ボク土は火山灰を母材とするため活性なアルミニウムを多量に含んでおり,これが加水分解されて水素イオンを放出し土壌を酸性化する。しかし,このアルミニウムの加水分解反応だけではpHが4以下になることはない。これに加えて,交換性カルシウムが低く可給態リン酸が集積しているなど他の養分状態がpHの低下に深く関与していると考えられる。

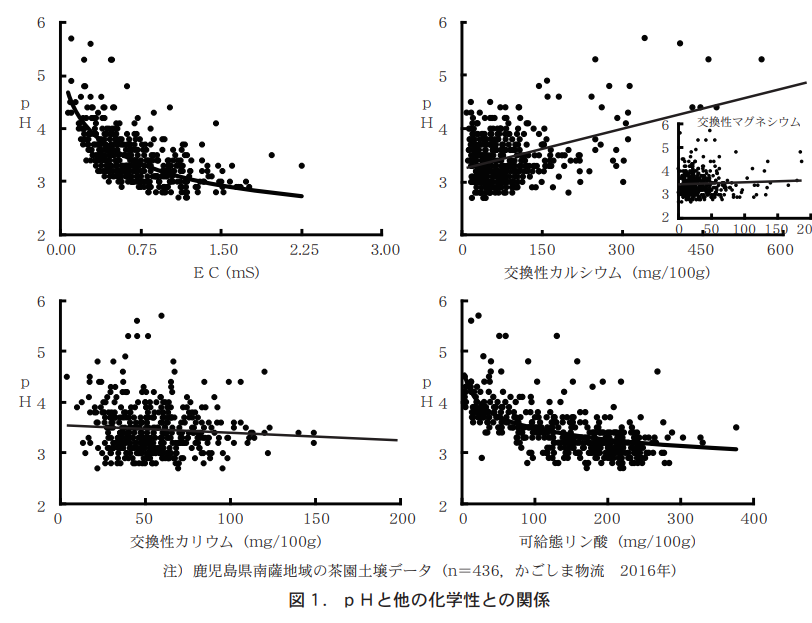

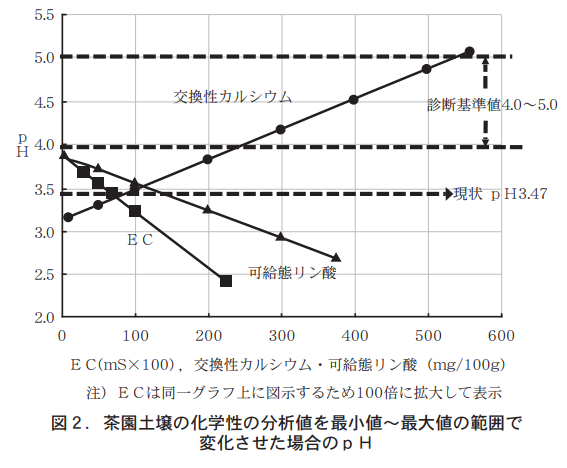

同誌2017年5月号で紹介した436点の鹿児島県茶園土壌についてpHと他の化学性との関係を図示してみると,pHは交換性カリウムおよび可給態リン酸が増加するにつれて低下するが,交換性カルシウムあるいはマグネシウムでは逆に上昇することがわかる(図1)。しかし,pHの増減に対する各化学性の寄与割合をグラフから知ることは難しいので,pHを目的変数,他の化学性を説明変数とする重回帰分析を行ってみた結果,以下の重回帰式が得られる。

pH=−0.62**×EC+0.0032**×交換性カルシウム−0.0032**×可給態リン酸+4.05

ここで決定係数R2=0.80で,各偏回帰係数の**印は1%水準で統計的に有意であることを示す。

この重回帰式から,pH変化に大きく寄与する化学性は,EC,交換性カルシウムおよび可給態リン酸であることが明らかである。さらに,これら3つの化学性の分析値が最小値〜最大値の範囲で変動した場合(表1,図2) ,ECおよび可給態リン酸では分析値が最小となってもpHは診断基準値の下限4.0には到達しないが,交換性カルシウムが250mg程度まで増加すると診断基準値内の4.0まで一気に上昇することが認められる。したがって,交換性カルシウムを高めることが最も簡単でかつ効果的な酸度矯正法であると推察される。

2)酸度矯正を行うための目標pH

黒ボク土茶園のpHの診断基準値は4〜5であり,これが酸度矯正の目標pHと考えられるが,松元ら(2002)は茶樹の生育にとって重要なアンモニア態窒素の保持量はpH4〜4.4の領域では案外低く,また溶脱されやすい状態にあるので,酸度矯正の目標pHは4.5が適当であると報告している。これに基づいて,目標pHを4.5とした場合に必要な石灰質資材(炭カル)の施用量を重回帰式により以下の手順で求めた。

① 重回帰式から現在のpH3.47における交換性カルシウム含量を求める(=87mg)

② 重回帰式から目標pH4.50での交換性カルシウム含量を求める(=418mg)

③ ②から①を差し引いて酸度矯正に必要な交換性カルシウム量を求める(=331mg)

④ 交換性カルシウム量を石灰質資材施用量(炭カル)に換算する(=591mg)

ここで,鹿児島県茶園土壌の作土深と仮比重の平均値をそれぞれ13cmと0.66(九州農政局,2010) ,畝面積を茶園面積の1/5とすると,この591mgは炭カル約100kg/10aに相当する。

この約100kg/10aの炭カル施用量は,黒ボク茶園土壌の土壌管理として一般的に行われている石灰質資材施用量にほぼ匹敵することから,ここで行った重回帰式による石灰質資材施用量の推定は妥当であると思われる。

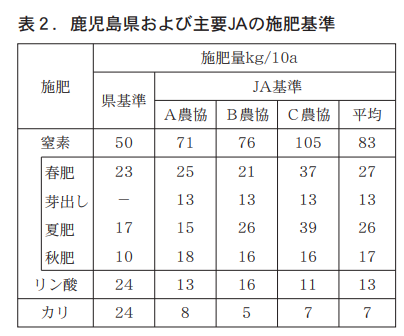

4.養分集積防止のための施肥改善

2.の茶園土壌の地力の現状において,茶園ではリン酸およびカリが集積していることを指摘したが,これは県だけでなくJA等においても十分認識とされており,リン酸およびカリの施肥量を下げた減肥基準が既に導入されている(表2) 。しかし,この減肥基準によって茶樹の生育に必要な養分が十分供給されているかどうかは定かではなく,現行基準の妥当性を検証するためにリン酸およびカリの年間養分収支を調べてみた。

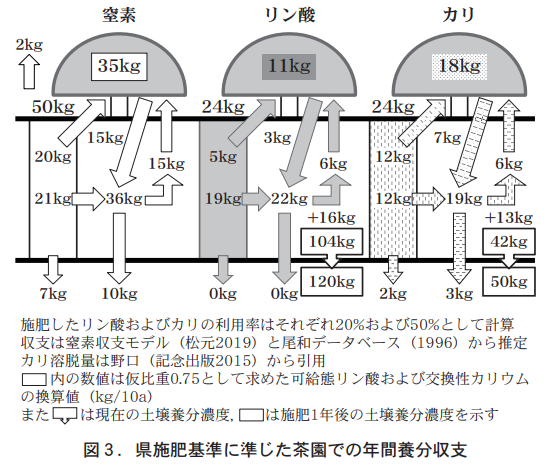

1)リン酸およびカリの年間養分収支

茶樹によるリン酸あるいはカリの養分収支を正確に測定することは容易ではないが,既に明らかにされている窒素収支モデル(鹿児島農総セ2006)に基づいてリン酸あるいはカリの収支を推定することは可能である。推定方法は,施肥窒素の茶葉や整せん枝葉による吸収量や土壌中養分濃度への分配割合を示す窒素収支モデルを基にリン酸およびカリを案分して求めるものである。仮定としては,①施肥したリン酸およびカリの利用率はそれぞれ20%および50%とする,②リン酸およびカリの土壌中濃度は分析値mg/100gに仮比重0.75を掛けてkg/10aに換算する,③リン酸溶脱量はゼロとする,④カリ溶脱量は黒ボク畑地での作土からのカリ溶脱量から推定する(野口,2015)などである。

このようにして求められたリン酸およびカリの年間収支によれば,県の施肥基準に準じた場合(図3) ,リン酸24kgの施肥では収支は+16kgとなり,現在の可給態リン酸は104kg/10aから120kg/10aへと年間15%増加すると推定される。一方,カリの年間収支は+8kgとなり,現在42kg/10aの交換性カリウムも19%増加の50kg/10aとなる。したがって,リン酸,カリともに県基準に準じた施肥では現状の土壌中養分濃度は増加するため集積防止の対策にはなり得ない。

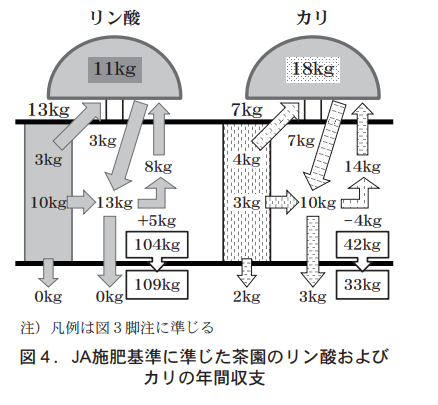

これに対して,JA基準に準じた場合(図4) ,リン酸13kgの施肥での年間収支は+5kgとなり,可給態リン酸は104kg/10aから109kg/10aと年間5%増加するので,現行のJA基準では集積を防止できないので,さらなる減肥が必要であると推察される。

一方,カリではJA基準の7kg施肥での収支は−4kgで,溶脱量を加えて−9kgとなり,年間収支は21%減少するので,カリの集積を防止できる。しかし,カリは1年間で21%と大きく減少するので,これを繰り返すと2,3年後には土壌診断基準値以下になると推測される。このことから,カリについては現行の施肥基準よりも高く設定した方がよいと判断される。

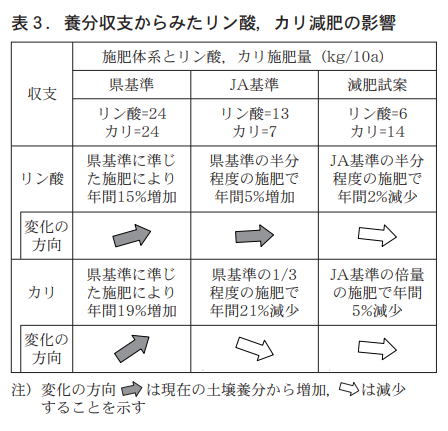

2)減肥基準変更の提案

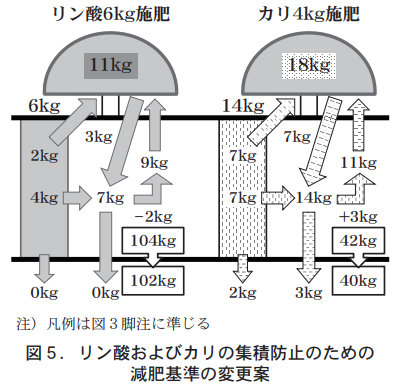

表3に要約したように,リン酸およびカリの年間養分収支をみると,現行のJA基準に従ったリン酸の施肥では可給態リン酸が増加するので集積を回避できない,カリの施肥では交換性カリウムの急激な減少と診断基準以下になる恐れがあると推察される。これらのことから,現行基準の変更が必要であり,リン酸およびカリの集積を防止しつつ,集積した養分をゆっくり減少させるために,リン酸はおおよそ半量に当たる6kg,カリでは倍量の14kgへの変更を提案したい。

この提案(図5,表3)では,リン酸の年間収支は−2kg,カリは溶脱量5kgを加味しても年間収支は−2kgとなり,リン酸およびカリともに土壌中濃度はゆっくりと減少し集積防止が図られるので,リン酸およびカリの減肥案として有効であると思われる。

5.まとめ

鹿児島県茶園土壌の化学性の現状は,極端に低いpH,リン酸およびカリウムの土壌集積,ならびに養分バランスの崩れなどの地力低下が起こっており,これらの地力問題を速やかに解決できる土壌,施肥管理の必要性が示唆された。

中でもpHの著しい低下は,茶樹の生育や品質に対して最も重要な窒素の吸収や溶脱に影響するため,pHの適正化は喫緊の課題である。そのため,茶園土壌の化学性に対して重回帰分析を行った結果,pH変動には交換性カルシウム,ECおよび可給態リン酸の寄与が大きいが,pHを上げるには交換性カルシウムを高める土壌管理が一番効果的であり,年間約100kg/10aの石灰質資材(炭カル)を施用する酸度矯正が適当であると推察された。

リン酸およびカリの土壌集積をJAの現行基準で防止することは難しく,特にカリでは急激な低下がみられるので,現行基準を変更した方がよいと判断された。変更案としては,リン酸は現行施肥基準の半分程度の6kg/10a,カリは倍量の14kgへ増肥することによってゆっくりと集積防止が図られると考えられた。今後,この変更案の妥当性を検証するために現地実証を行う必要があると思われる。

参 考 文 献

尾和尚人,わが国の農産物の養分収支,1996

鹿児島県農業開発総合センター,普及に移す研究成果,2006

九州農政局,九州・沖縄地域における農耕地土壌の変化,2010

郡司掛則昭,農業と科学,5,2017

永田茂穂,全農茶肥料研究会資料,2019

野口純隆,土と肥料に関する一問一答集,2016

野中邦彦,茶研報,No.100,2005

松元順,全農茶肥料研究会資料,2019

松元順ら,土肥誌,73,2002