第736号 2021 (R03) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和3年12月

本号の内容

§先人が築いた坂井農場(第2回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

§土のはなし−第7回

よい土の条件 化学的性質−その2

酸性障害がでる土とでにくい土

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

§2021年本誌既刊総目次

先人が築いた坂井農場(第2回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

Ⅲ.昭和時代(元年〜20年・戦前)

大正時代の全国平均収量は290kg/10aで,明治時代末に比べやや増加したものの依然として低水準となっていました。

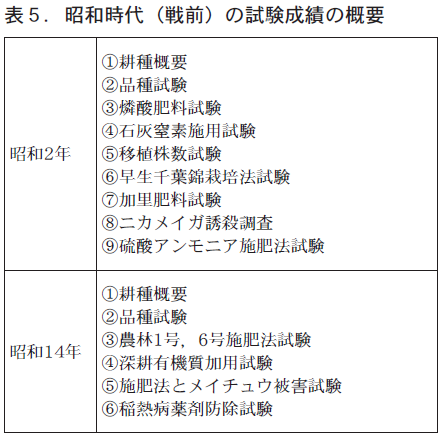

昭和2年も大正時代と同様,水稲単独の取組みで,過燐酸石灰や石灰窒素,硫安,硫酸加里を用いた元肥・追肥試験や害虫防除などきめ細かな試験を実施しています。昭和14年には国で育成された農林1号,農林6号の栽培試験や稲熱病防除試験を実施しています。

昭和16年には,太平洋戦争が始まり,17年に米の全量を国が買い入れする食糧管理法が制定されました。

(1)品種試験等の概要(地方在来種から農林1号等,国の育成品種へ)

昭和2年の成績書によると,主に福井県立農事試験場から種子を取り寄せ,北陸地域や山形県の本間農場からも入手しています。『大場』『米光』『酒田早生』『赤珍子』『交配25号』『晩3号』など26品種が栽培されています。昭和14年頃には,福井県立農事試験場など県内各地から,県外からは富山県から種子を取り寄せています。『農林1号』『近畿19号』『強新石白』など17品種で在来品種に加え,国等の試験場で交配された品種が多くなっています。昭和16年における福井県の主な品種は,『農林1号』『福井銀坊主』『白珍子』『農林6号』『中生旭』で,『農林1号』『福井銀坊主』で全体の43%を占め,大正時代と比べ一段と品種の集約化が進みました。

(2)肥料等の概要(大豆粕から化学肥料,単肥へ)

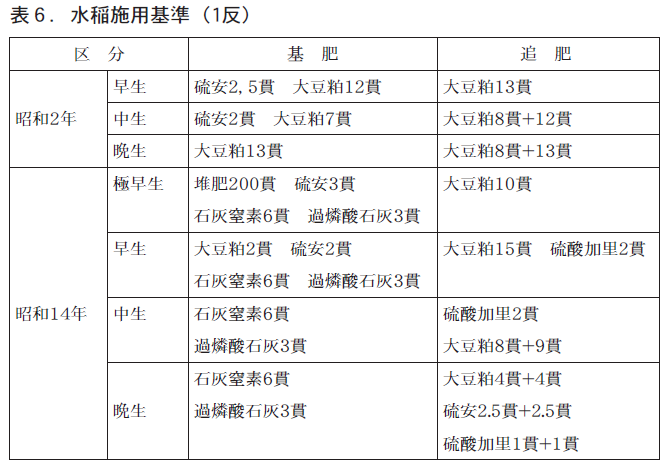

昭和2年の施用基準をみると,苗代肥料(大豆粕,過燐酸石灰,硫安),本田肥料(大豆粕,硫安)が使用されています。

昭和14年頃には,苗代肥料(硫酸加里,硫安,過燐酸石灰),本田肥料(石灰窒素,硫酸加里,硫安,過燐酸石灰,大豆粕)が一般に使用されており,大正時代と比べ化学肥料のウエイトが高くなってきています。

昭和14年の1反あたりの肥料費(中生)は硫酸加里2貫,大豆粕17貫,石灰窒素6貫など合計11円57銭でした。なお,米価は16円35銭/俵で,米収入に占める肥料費の割合は13%と大正13年ごろとほぼ同様でした。

Ⅳ.昭和時代(21年〜63年度)

昭和元年から20年までの全国平均収量は,300kg/反で大正時代の290kgとほぼ同水準で停滞していました。冷害等の気象災害に加え,肥料など生産資材の不足も大きかったと考えられます。

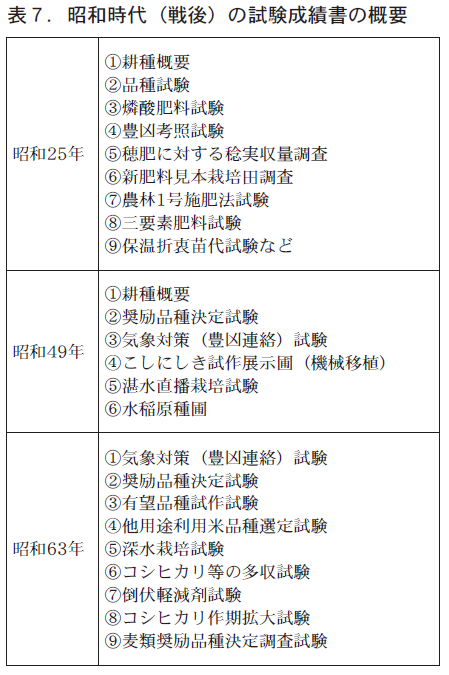

終戦から5年経過した25年度の取組みは,品種・肥料試験に加え気象と水稲の生育の関係を明らかにするため豊凶考照試験(気象対策試験)が実施され,生育に対応した技術情報の提供がなされ戦前と比べかなり充実してきました。また,保温折衷苗代と普通苗代の比較試験を行うなど育苗法の改善や尿素の追肥や硫安,塩化加里などの穂肥調査などをきめ細かく実施しています。

昭和21年から40年の全国平均収量は357kg/10a(福井県353kg)で,昭和前半(元年〜20年)と比べ大幅に増加しました。

その後,残念なことに昭和48年度までの農場の成績書は散失し不明となっています。

昭和36年には自立経営を目指した農業基本法が制定され,昭和44年には,コシヒカリなどの良質米の流通を促進するため,自主流通米制度が始まりました。

昭和41年以降も収量は増加し有史以来初めてコメ不足から過剰時代に,昭和44年から試験的に転作が実施されました。

昭和49年には,早生品種こしにしきの機械化対応や低コストを目的とした直播栽培,良食味品種のコシヒカリの作付け拡大を目指し原種確保・提供に努め時代の変化が感じられます。昭和53年からは,本格的な生産調整・水田利用再編対策が実施されました。増収技術の追求から省力と品質・食味重視と大きく転換してきました。

昭和63年には,早生のフクヒカリ,中生のコシヒカリなど早場米,良質米の多収試験や倒伏軽減対策に加え,転作面積の拡大に対応し麦の奨励品種試験や米の他用途利用を念頭に多収品種の試作に取り組んでいます。

(1)品種試験等の概要(農林1号からホウネンワセ,コシヒカリへ)

この時代前半の品種試験は収量,その後は収穫時期や味等に重点が置かれています。昭和26年の試験は,『農林1号』などをベースに『農林32号』『関東41号』『近畿33号』『千本旭』など14品種で実施されています。当時の福井県の主な品種は『農林1号』で作付面積の21%を占めています。

昭和49年頃には『ホウネンワセ』『コシヒカリ』『キンパ』を標準とし,『越南111号』『越南110号』『東海41号』などが試験栽培されており,国の指定試験地である福井農試で育成された品種が多くなっています。昭和48年における福井県の主な品種は,『ホウネンワセ』『キンパ』『コシヒカリ』で,『ホウネンワセ』が全体の約50%と高くなっています。

昭和63年には,早生の『フクヒカリ』晩生の『日本晴』を標準として『越南140号』『越南143号』『ヤマヒカリ』など5品種が作付されています。昭和58年における福井県の主な品種は,『コシヒカリ』『フクヒカリ』『日本晴』で,『コシヒカリ』が全体の約37%となっています。『コシヒカリ』は食糧増産から良食味へと時代の要請にマッチングした品種でした。ちなみに昭和63年のコシヒカリの自主流通米価格(福井県)は22,300円/俵と政府米価格に比べ高価格でした。

(2)肥料等の概要(単肥から配合肥料,高度化成肥料へ)

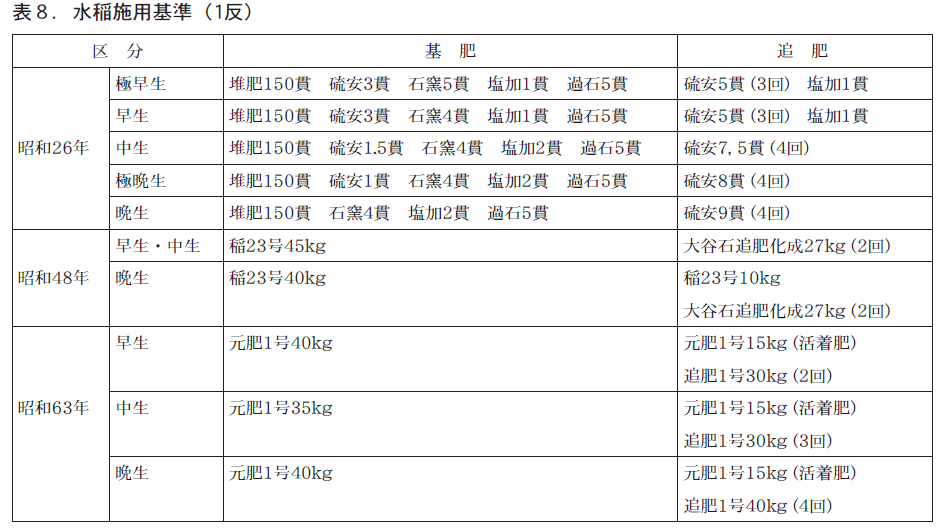

昭和26年の施用基準は,苗代肥料(堆肥,過燐酸石灰,硫安,塩化加里),本田肥料(堆肥,過燐酸石灰,硫安,塩化加里,石灰窒素)で,新肥料試験として,固形肥料,粒状石灰窒素,尿素などが使用されています。

昭和48年頃には,本田肥料(稲23号,大谷石追肥化成)となり,単肥から配合肥料への転換がみられます。コシヒカリの施肥量はN成分で約10kg/10a,穂肥施用は2回,昭和63年には,元肥1号,追肥1号が使用され,コシヒカリの施肥量はN成分で約12kg/10a,穂肥3回となっています。コシヒカリのN施用量が現在より非常に多い理由は,コシヒカリの吸肥特性・生育特性が十分解明されていなかったことや,高価格の中で品質・食味より収量性が依然として重視されていたためと考えられます。

肥料は高度化成中心で,今日のベースはこの頃定着してきました。また,県下統一の名称やパッケージが作成され硫安系,塩安系など各メーカーが独自性を発揮していました。

昭和48年,63年の肥料費は,県作物統計年報によるとそれぞれ3,459円/10a,10,605円/10aとなっています。米価は,昭和48年10,390円/俵,昭和63年16,743円/俵で上昇しました。昭和63年の米収入に占める肥料費の割合は約8%程度となっています。

土のはなし−第7回

よい土の条件 化学的性質−その2

酸性障害がでる土とでにくい土

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

先月は作物生産にとってよい土であるための条件で適正なpH(純水H2Oを使って測定したpH,以下同様)は5.5〜6.5の範囲であると指摘した。適正範囲がやや酸性側にあるのは,わが国では雨が多く土が酸性化しやすい条件にあり,その条件に適した作物が栽培されるからである。また,土が酸性化して作物生育に悪影響を与える要因のうち,とくに悪影響が大きいのはアルミニウム(Al)であることも述べた。

ところが,土にもいろいろあってpHが5.0よりも低い強酸性であるのに,作物に大きな障害がでない土もある。今月は,どうしてそのようなことがおこるのかを考えてみたい。

1.強酸性でもトウモロコシが元気に育つ土

まずは図1を見てほしい。これは日本で広く分布する火山灰に由来する土(通称,火山灰土,正しくは黒ボク土という)から2種類の土を使ってトウモロコシを栽培した結果である。

図1で左の二つは,わが国の代表的な黒ボク土で,アロフェン質黒ボク土とよばれる土である(以下では,A黒ボク土と略)。明確な結晶構造をつくらない粘土鉱物(アロフェンやイモゴライトといった粘土鉱物)を持っていることからつけられた名前である。一方,右の二つは東北地方や北海道,さらに本州では日本海側などに分布する特殊な黒ボク土で,非アロフェン質黒ボク土といわれる土である(以下では,N黒ボク土と略)。この黒ボク土の主要な粘土鉱物はアロフェンではなく,明確な結晶構造を持つ粘土鉱物であることが大きな特徴である。

A黒ボク土のpHは4.8,N黒ボク土のpHも4.5ときわめて強酸性の土であった。この黒ボク土に,リン資材として過リン酸石灰を十分に与えたうえで,土をアルカリ性資材の炭酸カルシウム(炭カル)で酸性改良する場合としない場合で,トウモロコシの生育にどのようなちがいがあらわれるか比較してみた。

この二つの黒ボク土のように,きわめて強酸性の土であれば,酸性改良をしないとトウモロコシの生育は悪くなるはずである。しかし,不思議なことに左二つのA黒ボク土では,酸性改良してもしなくても,トウモロコシの生育には大きなちがいがなかった。一方,右二つのN黒ボク土の場合,酸性改良しないとトウモロコシの生育は大きく抑制されている。つまり,土が酸性化しても作物に酸性障害が現れる土(図1の右二つのN黒ボク土の場合)と,そうならない土(図1の左二つのA黒ボク土の場合)があったのである。これはどうしてなのだろう。

2.交換酸度(y1)がちがっていた

通常,土のpHは純水(H2O)を使って測定している。しかし,もう一つの測定方法として,塩化カリウム(KCl)溶液を用いる場合がある。そのときはpH(KCl)と表示する。

この塩化カリウム溶液を使ってpHを測定することを考えたのは,世界に先駆けて土の酸性改良法を研究した大工原銀太郎(だいくばらぎんたろう)だった。彼は土の酸性化が作物に悪影響を与えるのは,土の水分(土壌溶液)に溶け出すアルミニウムイオンであり,その悪影響の程度は土に保持されている交換性アルミニウムの量によって決まってくると考えた。そしてそれを測定する方法として,土に保持されている交換性アルミニウムを塩化カリウム溶液のカリウムイオンとイオン交換して溶液に放出させることを考え出した。

土から塩化カリウム溶液に放出されたアルミニウムイオンは,溶液のH2Oと次々に反応して水素イオンをつくりだす。このため,水素イオン濃度が濃くなって酸性度が強まる。この強まった酸性度をアルカリ性の水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)溶液で中和し,その中和に必要な水酸化ナトリウムの量(ミリリットル=㎖)で,間接的にアルミニウムイオンを測定しようとした。この㎖値を交換酸度とよび,記号をy1(ワイワン)とした。

図1の実験で用いた二つの黒ボク土のy1は,A黒ボク土の場合4.4であったのに対し,N黒ボク土は28.0と大きくちがっていた。つまり,A黒ボク土は酸性障害の原因物質である交換性アルミニウムがもともと少なく,N黒ボク土はA黒ボク土の7倍近くも多く持っていたことになる。

したがって,酸性に比較的強いトウモロコシは,A黒ボク土程度の交換性アルミニウムの量なら,pHがきわめて強酸性であっても生育障害にまで至らなかったと理解できる。一方のN黒ボク土のように交換性アルミニウムの量が多いと,酸性改良しないと土壌溶液中にアルミニウムイオンが増えて根に酸性障害を発生させてしまう。

3.なぜ土によって交換酸度(y1)がちがうのか

きわめて強酸性の土なのに酸性改良しなくてもトウモロコシが生育できたのは,A黒ボク土が交換性アルミニウムを多く保持できなかったからである。問題はそれがどうしてなのかである。

これにはまことに不思議なことなのだが,土が持っているマイナスやプラスの静電気(負荷電と正荷電)の性質が深く関わっている(詳細はこの連載で改めて述べる)。

A黒ボク土が持つ負荷電や正荷電は,周りの土壌溶液のpHによって大きく変化する(これを変異荷電という)。この性質をもつ負荷電は,土が酸性に傾くとそれ以上酸性化しないように作用し,プラスの電気を帯びた水素イオンが土壌溶液へ放出されないよう自分の負荷電に静電気的にひきつけて保持した状態を維持する。そうなると,負荷電は水素イオンでふさがれたままなので,空いた負荷電がない。プラスの電気をもつアルミニウムイオンは土の負荷電に引きつけられて交換性アルミニウムとなる。しかし,そのための空いた負荷電がないA黒ボク土では,交換性アルミニウムが安定して保持される場所がなく,その結果として交換酸度(y1)が小さくなる。

一方,N黒ボク土の負荷電はA黒ボク土のような性質がなく,いつでも負荷電として機能している。このためプラスの電気を帯びるアルミニウムイオンが近くにくると,負荷電に保持されていた水素イオンとイオン交換して,アルミニウムイオンが負荷電に引きつけられて保持される。このためN黒ボク土では交換性アルミニウムが安定して存在でき,その量も多くなって交換酸度(y1)が大きくなる。

4.交換酸度(y1)の測定の重要性

日本の土は酸性化しやすい。だから毎年炭カルを与えて酸性化を防がねばならないとしばしば指摘される。このことが強調されるあまりに,土壌診断をすることもなくむやみに炭カルを与えることにつながり,結果的に高pHの土をつくりだしている。酸性改良について,とくに注意すべき土かどうかを見分けるにはy1を測定すればよい。

酸性障害が発生しやすいN黒ボク土は,y1が5以上とされている。作物によって酸性に対する強さ(耐性)がちがうので,酸性障害が発生しやすい土かどうかの判定基準は作物で異なる。このため判定基準を一般化するのは難しい。しかし,その目安の一つとしてy1が5以上かどうかを採用してはどうだろうか。pHの測定と同様,土壌診断の項目にy1を加えることは重要だと思う。

2021年本誌既刊総目次

<1月号>

§「更なる新しい常態」の創造に向けて

ジェイカムアグリ株式会社

営業統括本部長 田代 教昭

§春まきタマネギ栽培における肥効調節型肥料の利用

福島県農業総合センター

作物園芸部野菜科

副主任研究員 横田 祐未

§行灯仕立てアサガオ鉢の購入後施肥方法と長尺仕立てアサガオポット苗による新たな植物装飾の提案

東京都農林総合研究センター

江戸川分場

田旗 裕也

<2月・3月合併号>

§トマト,メロンの紐栽培における肥料袋の投入箇所と培地の太陽熱消毒について

元 岡山大学大学院 自然科学研究科

桝田 正治

今野 裕光

§<産地レポート>

兵庫県JA丹波ひかみ「山の芋」栽培で活躍する緩効性肥料「CDU化成S555」について

ジェイカムアグリ株式会社 西日本支店

<4月号>

§湛水条件下の水田土壌の可給態リン酸の温度反応とその推定

東北大学大学院農学研究科

附属複合生態フィールド教育研究センター

教授 西田 瑞彦

§気候変動緩和と肥効調節型肥料

千葉大学大学院 園芸学研究院

名誉教授 犬伏 和之

<5月号>

§果樹の盛土式根圏制御栽培における肥培管理技術

栃木県農業試験場 研究開発部果樹研究室

(現 栃木県農業大学校)

高橋 優太郎

§土のはなし−第1回 よい土とはどんな土か

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<6月号>

§加里不足圃場への加里肥料増施による大麦収量性の改善

富山県農林水産総合技術センター

農業研究所

南山 恵

§土のはなし−第2回 よい土の条件

物理的性質−その1 根を支える土の厚み

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<7月号>

§被覆肥料「Jコート」の水稲に対する全量基肥施用の効果と被膜崩壊性

秋田県北秋田地域振興局農林部

主査 松田 英樹

(元所属 秋田県農業試験場)

§土のはなし−第3回 よい土の条件

物理的性質−その2

土の硬さはどのようにして決まるのか

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<8月・9月合併号>

§水稲多収品種「ミズホチカラ」に対する育苗箱全量施肥による省力栽培と大規模経営体における導入効果

熊本県農業研究センター生産環境研究所

研究参事 柴山 豊

(現在 熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局)

§土のはなし−第4回 よい土の条件

物理的性質−その3 断面でわかる排水の良否

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<10月号>

§トマト水疱症発生の品種間差異は地上部重と地下部重の割合が関与する

福島大学農学群食農学類

深山 陽子

§土のはなし−第5回 よい土の条件

物理的性質−その4

適度に水を保持し排水もよい土とは

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<11月号>

§ブロッコリー栽培におけるマイクロロングトータルのセル苗施用効果

千葉県農林総合研究センター

水稲畑地園芸研究所 東総野菜研究室

竹内 大造

(現:海匝農業事務所 改良普及課)

§先人が築いた坂井農場(第1回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

§土のはなし−第6回 よい土の条件

化学的性質−その1 土の酸性度(pH)

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

<12月号>

§先人が築いた坂井農場(第2回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

§土のはなし−第7回 よい土の条件

化学的性質−その2

酸性障害がでる土とでにくい土

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技術顧問 松中 照夫

§2021年本誌既刊総目次