第737号 2022 (R04) .01発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和4年1月

本号の内容

§農業に貢献する肥料メーカーの責務

ジェイカムアグリ株式会社

常務執行役員 勝呂 俊行

§先人が築いた坂井農場(第3回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

§土のはなし−第8回

よい土の条件 化学的性質−その3

適度に含まれる作物の養分

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

農業に貢献する肥料メーカーの責務

ジェイカムアグリ株式会社

常務執行役員 勝呂 俊行

新年明けましておめでとうございます。

令和4年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読いただいております皆様に一言ご挨拶申し上げます。

一昨年来,新型コロナウイルスのパンデミックによる世界的な行動制限の中,我々の生活に多大な影響が出ております。今だ(10月現在),一人一人の感染予防の継続が余儀なくされていますが,ワクチンの普及と治療薬の開発が進められ,終息に向かう光が見えて来たところかと思います。

一方,未知なウイルスの発生は過去から幾多発生しており,この原因は人口増加に伴う食料増産等の資源を確保するために森林を伐採して来たことから,人類と自然動物の距離が近づき接触機会が増えたことであるとも言われています。世界人口の予測は非常に難しい様ですが,国連予測では2100年に109億人,米ワシントン大予測では2064年がピークで2100年に88億人と試算されています。何れにしても現在より増えると予測されていることから,上記接触機会を抑制するためにも,面積当たりの食料増産(=農作物の効率的な生産)が必要であり,弊社が貢献出来るところと考えています。

話は変わりますが,昨年,真鍋淑郎さんが1960年代に開発した「地球大循環モデル」に対してノーベル賞を受賞されました。授賞理由は,「現代の気候研究の基礎になった」と言うことでした。現在は気候変動関連の言葉を聞かない日が無いぐらいニュースで取り上げられており,昨年8月には西日本から東日本の広範囲での記録的な大雨,北海道では7月の干ばつで農産物への被害が発生,世界的にはヨーロッパ南部の異常高温,中部の洪水,米国南西部の異常高温と干ばつが発生しました。年を追うごとに気象変動が激しさを増して来ていることを実感させられます。

この様な地球規模の異変に対して,金融界でもESGの概念で投資判断することが広まって来ており,この後押しも相まって,SDGsへの取組み・貢献が企業の責務であることが世界共通の認識となって来ています。弊社では約40年前に肥料成分を樹脂被覆することにより肥料成分の溶出を高精度で制御するコーティング肥料を開発・上市し,環境負荷低減,農作業の省力化に貢献してまいりました(SDGsの開発目標では2,9,13,15に貢献)。一方,開発目標の14「海の豊かさを守ろう」では,肥料成分溶出後の被膜殻が海洋に流出することによるネガティブな影響を与えております。この問題に対し弊社では以前より,①被膜中の樹脂量低減,②圃場からの流出を抑制させる技術開発,③自然環境で完全分解させる技術開発を進めてまいりました。

現時点で,①は段階的に樹脂比率を低減させた製品を上市,②は圃場内で被膜の崩壊を促進させ圃場外への流出を抑制する製品を上市してまいりましたが,③については先のメリットを確保させたまま被膜殻を完全分解させる技術開発には至っておりません。弊社では今後も食料生産の効率化に貢献すると共にSDGs開発目標14にも貢献できる研究開発を鋭意推進して行く所存です。最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますと共に,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして,新年のご挨拶とさせて頂きます。

先人が築いた坂井農場(第3回)

〜120年の歴史−成績書から振り返る品種・肥料等の変遷〜

JA福井県 坂井農場

前 農場長 長谷川 彰

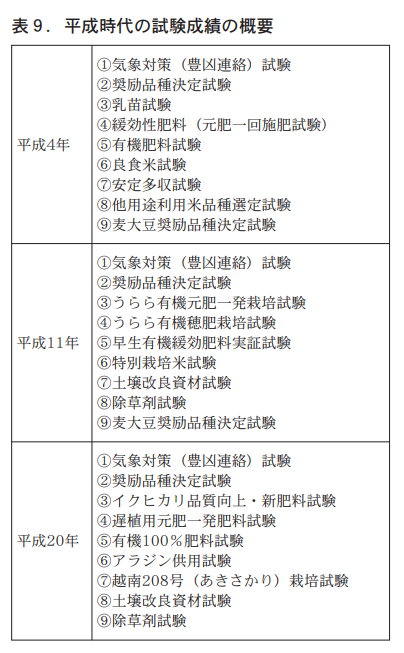

Ⅴ.平成時代(元年〜20年)

昭和41年から63年の全国平均収量は461kg(福井県473kg)と大幅に増加しコメ不足から過剰時代になりました。平成4年には,品種,気象対策試験(豊凶考照試験)に加え,良質米栽培技術の確立・コシヒカリ有機栽培・乳苗移植の実証・多収品種の栽培技術の確立などに取り組んでいます。

肥料試験については,緩効性肥料を使用した元肥一発肥料による試験を初めて実施しています。また,コシヒカリを対象に元肥少量・穂肥重点試験やコシヒカリ専用元肥,追肥の試験を行うなど米の品質や食味向上に重点が置かれています。平成7年には,食糧法が施行され,米の流通自由化がスタートしました。平成11年からは,品種,気象対策試験に加え,コシヒカリを対象に開発された有機元肥一発・分施体系の有機緩効肥料試験や特別栽培米試験など,おいしさ・安全・安心など消費者をより強く意識した内容となっています。特に花咲ふくい農協米のブランド化を進めるため,有機入り元肥一発肥料の開発に取り組み『うららシリーズ』として推進しました。単一農協の取り組みとしては,当時特筆すべきことでした。

平成17年には,食糧農業農村基本法,その翌年には有機農業推進法が制定されました。

平成20年には,品種,気象対策試験(豊凶考照試験)に加え,高品質のコシヒカリを目指した遅植・肥料試験,さらに低コストを目的としたアラジン肥料や新品種あきさかりの栽培試験を実施しています。平成元年から20年の全国平均収量は507kg(福井県508kg),昭和41年から63年の平均収量461kg(福井県473kg)と比べ増加しました。平成20年の米価は13,851円/俵で,昭和63年の米価16,743円/俵と比べ大きく減少しています。

(1)品種試験等の概要

(コシヒカリ,ハナエチゼン,あきさかり)

この時代の品種試験は,早・晩生品種を対象に実施し,平成元年は,早生『フクヒカリ』,晩生『日本晴』などを標準品種とし『越南140号』『越南146号』『ヤマヒカリ』等8品種を栽培しています。平成5年における福井県の主な品種は,『コシヒカリ』『ハナエチゼン』『フクヒカリ』『日本晴』となっています。平成11年には,『ハナエチゼン』『キヌヒカリ』『日本晴』を超える品種をめざし,『愛知101号』『越南171号』『北陸178号』『北陸179号』など13品種を作付しています。

平成20年には,『ハナエチゼン』『コシヒカリ』を標準品種とし『越南208号』『越南211号』など6品種を作付しています。『越南208号』は『あきさかり』と命名されました。平成20年の福井県の主な品種は,『コシヒカリ』『ハナエチゼン』『イクヒカリ』となっています。

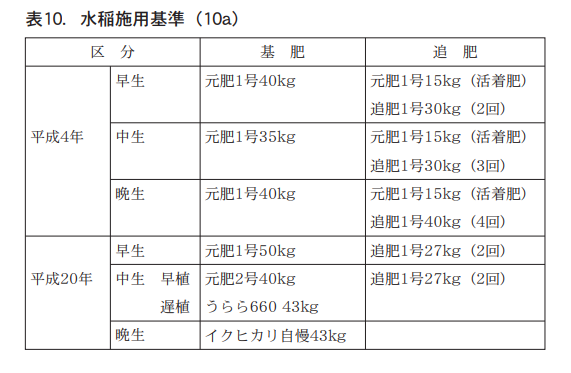

(2)肥料等の概要(全量基肥一発肥料の普及)

平成前期(元年から11年)の慣行肥料は,元肥1号・追肥1号で,コシヒカリの施肥量はN成分で10kg/10aとなっています。

平成20年では,元肥2号,追肥1号が,コシヒカリでは,全量基肥一発肥料としてうらら660が使用されています。兼業化の進展,省力化の観点から一発肥料が普及してきました。ちなみに『うらら』は福井の方言で『私たち』という意味です。平成20年のコシヒカリの施肥量は,慣行でN成分8kg/10a,遅植えで7kg/10aと平成前期と比べ減少しています。平成21年度の10a当たりの肥料費は8,655円となっています。米の相対取引の平均価格は12,942円/俵で米収入に占める肥料割合は8%程度となっています。

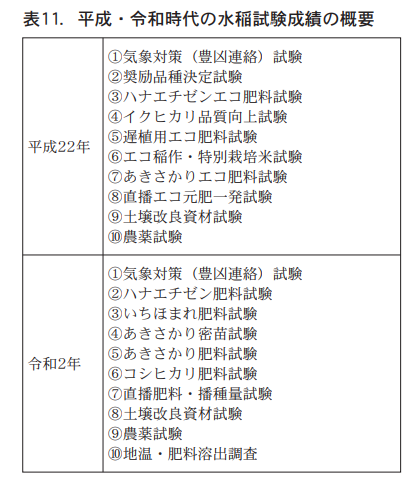

Ⅵ.平成・令和時代(平成21年〜)

平成22年から,気象対策試験コシヒカリの田植えは,出穂後の気温が高いと未熟粒,胴割粒が多発するため,長年続いてきたゴールデンウィークから5月17日に実施しています。肥料試験については,早中晩生の主要品種に対し有機20%のエコ肥料試験を行っています。

これらの背景として,厳しい産地間競争に対応するため県下挙げての品質向上等を目的としたコシヒカリの5月(さつき)半ばの適期田植え(5月中旬以降)や福井米生産者のエコファーマー化の推進がありました。田植時期等の見直しにあたっては,育苗センターの運営や肥料の開発など多くの課題がありましたが,多くの方の協力により福井の5月前半の風景は一変しました。

平成25年に農家の自主性を重んじるという視点から,5年後の米の生産調整見直しが発表されたこともあり,それ以降各県独自のブランド米の育成が加速化しました。

平成30年公的機関の品種育成の礎となる主要農作物種子法が廃止されましたが,福井県は独自の条例を制定しました。

令和2年には,新たな省力化技術として注目されている密苗試験やハナエチゼン,コシヒカリ,あきさかりを対象に温暖化・生育ステージの早期化に対応した品質・収量向上を目的とした肥料試験が主な内容となっています。

この時代の平均収量は531kg(福井県520kg)と平成前期に比べやや増加しました。高齢化・人口減等による米消費量が減少しコメの過剰基調が一段と強まっています。

(1)品種試験等の概要(いちほまれの誕生)

平成22年は,『ハナエチゼン』を標準品種とし『越南211号』『越南221号』など5品種を栽培しています。平成23年度の主な作付け品種は,『コシヒカリ』『ハナエチゼン』『イクヒカリ』『あきさかり』となっています。なお,平成26年坂井農場が県の委託を受けた奨励品種決定試験は終了しました。平成27年から,ポスト『コシヒカリ』を目標に福井県農業試験場との連携のもと10系統の品種試験を行い,平成29年『いちほまれ』が誕生しました。

令和2年における福井県の主な品種は,『コシヒカリ』『ハナエチゼン』『あきさかり』『いちほれ』で,『コシヒカリ』が全体の約48%を占めています。

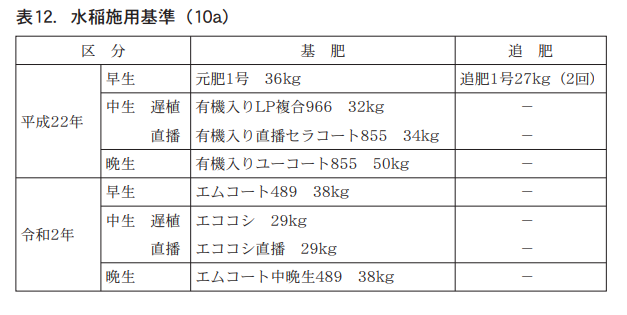

(2)肥料等の概要(エコ基肥一発肥料の普及)

平成22年の施用基準を見ると,早生には,元肥1号,追肥1号が,中晩生のコシヒカリ,あきさかりでは,有機入りLP複合966等の基肥一発肥料が,平成24年からは,早中晩生品種全てに有機入り基肥一発肥料が供されています。令和2年時点では,コシヒカリ,いちほまれがエコ基肥一発肥料,ハナエチゼン,あきさかりは化成の基肥一発肥料が慣行肥料となっています。

令和2年のコシヒカリの施肥量は,食味・品質重視でN成分6kg/10aと多かった時代の半分になっています。現在は,登熟期の高温傾向に対処するため,穂肥等の見直しが検討されています。

なお,作物統計年報によると平成29年の10a当たりの肥料費は7,266円,米価(相対取引の平均価格)は15,683円/俵で米収入に占める肥料費は約6%程度となっています。

おわりに

120年前の明治時代の施肥基準からは,今では考えられない大陸からの大豆粕や北海道からの鰊粕,大正時代には大豆粕そして硫安の登場,昭和に入ってからは過リン酸石灰,石灰窒素等の単肥,戦後は複合肥料,さらに平成の時代には有機質肥料,一発肥料等に変化してきました。また,品種を見ると明治・大正時代は,白珍子,大場などの地方在来種が大半を占めました。昭和前半には,農林1号,福井銀坊主が普及し,戦後は,農林23号,ホウネンワセ,マンリョウ,日本晴,コシヒカリなど,そして現在のハナエチゼン,コシヒカリ,あきさかり,いちほまれに至っております。この間,水稲の10a当たり収量は著しく向上しました。

また試験課題も,直面する収量確保のための肥料・品種試験から,良質米,おいしさへの追求・省力化(一発施肥法,直播等)へ変遷してきました。

この間のたゆまぬ研究と努力を傾注された先輩各位のご尽力,関係機関のご協力には本当に頭が下がる思いです。

現在は,米の戦国時代といわれ,まさに各産地が生き残りをかけた時代に突入しています。令和の米作りは,ブランド米と低コストの業務用米,輸出米の時代に向かうのでしょうか。

また,世界的には,人口増加による飢餓問題・地球温暖化・二酸化炭素排出削減への対応,さらには,多様化する市場ニーズ・低コスト資材の開発など多くの課題が山積しております。

現在,国ではスマート農業技術の普及やみどりの食料システム戦略の推進を目指しております。こうした中,これまで以上に農家・営農指導員の農場として,より現場に即した課題に取り組み農家の所得向上に寄与することが重要だと思います。坂井農場がこれまで以上に皆様の役立つような農業振興の拠点としてバックアップしていきたいと思っています。

参考資料

●坂井農場の80年(JA)

●坂井農場100年史(JA)

●福井県における水稲新品種育成事業の経過とその成果(福井県)

●農業試験場100年史(福井県)

土のはなし−第8回

よい土の条件 化学的性質−その3

適度に含まれる作物の養分

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

作物生産にとってよい土であるための4条件のうち,これまで3つの条件を解説してきた。今月から最後の4つめの条件にはいる。すなわち,土の化学的性質にかかわる条件で,「作物の養分が土に適度に含まれていること」について考える。ここで問題となるのは,そもそも作物の養分とはどんなもので,適度とはどのくらいなのかということである。

1.植物(作物)に欠かせない17の養分

私たち人間は,炭水化物,脂質,タンパク質,ビタミン,ミネラル(無機物)などを食品から取り入れ必要な栄養分を得ている。同じように,植物(作物は植物に含まれる)にももちろん必要な栄養分があり,それを養分とよんでいる。

とくにアーノンとスタウト(1939)は,次の3つの条件を満たした養分を,植物の生育になくてはならない必須養分と定義することを提案した。現在はそれが受け入れられている。その3つの条件とは,①その養分がなければ植物は生育し続けることができないこと(必要性),②その養分がなければ固有の欠乏症があらわれ,その症状を正常に回復させる方法はその養分を与えること以外にないこと(非代替性),③その養分が植物の栄養に直接的な役割をはたしていること(直接性)である。直接的な役割とは,その養分が植物体を構成する成分であるか,あるいは,体内での生理的な反応に直接かかわりをもっているという意味である。

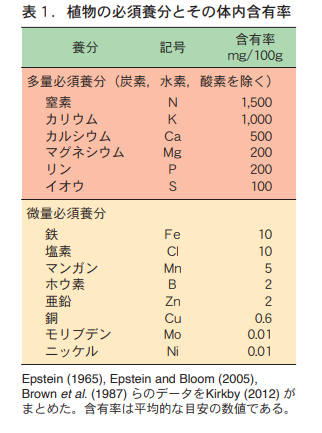

現時点で必須養分は以下の17個である。必須養分のうち植物が比較的多量に要求する養分を多量必須養分といい,炭素,水素,酸素のほかに,要求量の多い順に,窒素,カリウム,カルシウム,マグネシウム,リン,イオウの9つである(表1)。炭素,水素,酸素は,大気中の二酸化炭素や酸素,さらに,土の中の水(H2O)から吸収できるので,地球上で植物が生育するかぎり不足することはあまりない。したがって,多量必須養分として重要なのは窒素からイオウまでの6種類である。必須養分で残りの8つは,鉄,塩素,マンガン,ホウ素,亜鉛,銅,モリブデン,ニッケルである。これらは比較的わずかな量しか植物に要求されないので,微量必須養分という(表1)。

2.養分が何かという論争と決着

実は,植物の養分が何かという論争は,ギリシャ・ローマ時代から始まる長い歴史がある。19世紀になって,それまでの養分についての議論に決着をつける論争がドイツで始まった。養分は有機物(炭素を含む物質)だとするテーヤと,無機物(ミネラルともいう。炭素を含まない物質)だとした2人シュプレンゲルとリービヒらとの論争がそれである。

有機物が養分であるとの説は,当時の社会全体で広まっていた「生気説」の影響を強くうけている。生気説では,有機物は生きている動植物体内にだけ存在する特有の生命力の助けでつくられるものであり,生命をもたない無機物からは有機物ができないという主張だった。しかしこの主張は,ドイツのウェーラーが1828年に無機物から有機物である尿素を合成したことでその論拠を失った。したがって,この論争は,シュプレンゲルとリービヒが主張した無機物が養分であるということで決着した。しかし,有機物が養分だとする考え方は消え去るどころか,今もなお,有機農業の精神に脈々と受け継がれている。

3.適度な養分量と土壌診断基準値

ところで,その養分が土に適度にあるとは,いったいどのくらいの量なのだろうか。しかも,作物の養分はただ土にあればよいというのではなく,作物が吸収できる形態(これを可給態という)として存在して初めて作物の養分としての役割を果たす。したがって,養分が土に適度にあるかどうかは,可給態養分がどのくらいあるのかがわからなければならない。残念ながら土を見ただけではそれがわからない。分析してみて初めてわかることである。すなわち,土壌診断を実施しなければなにもわからない。

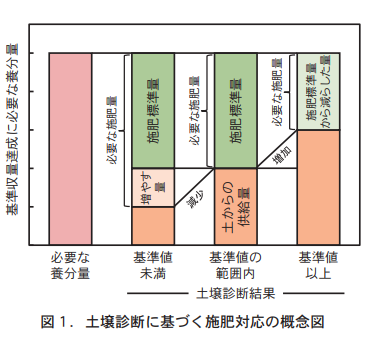

ここでいう土壌診断とは,pHがどのくらいで,可給態養分が土にどのくらいあるのかを明らかにするために土を分析し,分析結果が適度な値であるかどうかを判断して,その結果に基づいて具体的な対策を示す一連の作業を意味している。この分析結果で可給態養分の状態が適度かどうかを判断する基準が土壌診断基準値である。つまり,よい土であるための条件としての適度な養分量とは,土にある養分が土壌診断基準値の範囲に収まっている量といえる。

作物が要求する養分量は作物によって大きくちがう。また栽培される地域の気象条件などによっても影響されるだろう。このため,全国一律ですべての作物に有効な土壌診断基準値というのは存在しない。土壌診断基準値が具体的にどんな値であるかは,それぞれの地域の試験研究機関から公表されている情報を参照してほしい。

4.土壌診断結果に基づく養分の補給

土壌診断の結果,すべての養分が土壌診断基準値の範囲に入っていれば,養分が適度にあると判断できる。ただし,その状態であれば堆肥や化学肥料などの資材を与えなくてもよいというわけではない。北海道での事例から土壌診断結果に基づく養分補給の基本的な考え方を紹介する。

北海道では,比較的良好な気象・土壌条件で,適切な栽培管理によって達成可能な収量水準を「基準収量」としている。土の養分が土壌診断基準値の範囲にある条件で,この基準収量を確保するのに必要な養分補給量(化学肥料の養分量としての量=施肥量)が「施肥標準量」である(図1)。作物が「基準収量」を生産するのに必要な養分量は,土から供給される量と化学肥料や堆肥などから補給される量の両方から確保されるという考え方に基づいている。

したがって,土の養分が土壌診断基準値未満の場合,土からの養分供給量が減少するので,その少なくなった量は施肥標準量の他に堆肥や化学肥料で補充して増やさなければ基準収量を生産できない。逆に,土の養分が土壌診断基準値以上の場合,土から供給される養分量が増加するので,その量を施肥標準量から減らした量で十分である(図1)。「北海道施肥ガイド2020」は,上に述べたように,土壌診断結果から施肥標準量にどのくらい増やすのか,あるいは減らすのかを「土壌診断に基づく施肥対応」として具体的な数値で作物ごとに示している。参考になるだろう。