第765号 2024(R6) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和6年11月

本号の内容

§タケノコ栽培の「働き方改革」

-緩効性肥料による施肥作業の省力化-

福岡県農林業総合試験場

資源活用研究センター

森 康浩

茶木 彩佳

谷崎 ゆふ

(現 福岡県筑後農林事務所)

井手 治

(現 福岡県農林業総合試験場 筑後分場)

§土のはなし-第36回

先進国経済が途上国の土や資源を収奪する

-その現実と環境破壊の事例から学ぶこと

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

タケノコ栽培の「働き方改革」

-緩効性肥料による施肥作業の省力化-

福岡県農林業総合試験場

資源活用研究センター

森 康浩

茶木 彩佳

谷崎 ゆふ

(現 福岡県筑後農林事務所)

井手 治

(現 福岡県農林業総合試験場 筑後分場)

1.はじめに

炊込みご飯,煮物,天ぷら,炒め物。タケノコの歯ごたえのある食感と奥ゆかしい味わいは,日本人に春の訪れを感じさせる。そのタケノコの生産量日本一である福岡県は2010年以降15年間首位をキープしている(林野庁,2024)。しかし,主産地といえども生産量は年々減少している。これは他の品目と同様に,生産者の減少と高齢化が一因と考えられる(片野田,2008;孫ら,2021)。したがって,産地を維持するためには作業の省力化が強く求められる。作業のうち最も労力のかかるのは収穫や伐竹であるが(孫ら,2021),毎年収奪される養分を補う施肥も複数回の実施が推奨されており(野中,2003),省力化の余地がある。しかし,我々の調査では,窒素施肥量が少ない竹林ほどタケノコ豊凶差が大きいことが判明し(谷崎ら,2024),安易に施肥回数を減らすと収入が不安定となる恐れがある。一方,1回の施肥量を多くして施用回数を減らすと,タケノコの成長ステージに合わせ適期に適量の養分を供給することが難しくなる。

そこで本報では,窒素成分を徐々に溶出させる緩効性肥料を用いることで施用回数を減らし,施肥作業の省力化を検討した。具体的には,礼肥用の速効性肥料と夏肥用の緩効性肥料を混合したものを春季の礼肥時に一括施用することで夏肥(図1)を省くというものである。本報では,タケノコ収量や作業時間を調査するとともに,土壌窒素量の推移も追跡し,省力効果を検証した。

2.方法

(1)試験地の概要

試験地は,福岡県久留米市山本町にある福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターのモウソウチク竹林圃場(標高60m,北向き斜面)とした。本圃場は,1995年に定植され,毎年立竹密度300本/10aとなるよう伐竹と親竹の仕立てを行いながら管理している。土壌は,細粒質普通褐色森林土である。

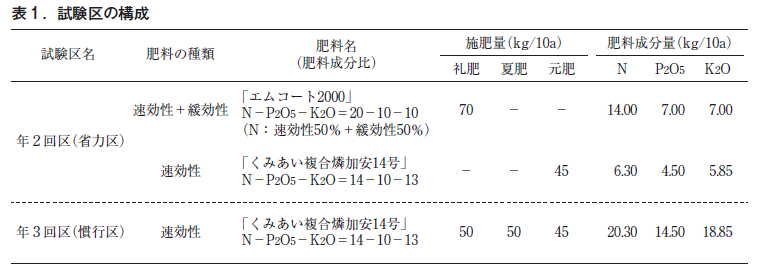

試験区は,夏肥を省略して礼肥・元肥を行う年2回区(以下,省力区)と礼肥・元肥の間に夏肥を加えた年3回区(以下,慣行区)の2つとした。試験区間で地利条件が同じになるよう,等高線沿いに25㎡の方形区を4反復ずつ設定した。

(2)施肥条件

肥料は,速効性肥料と粒状尿素を被覆した緩効性肥料が50%ずつ混合された「エムコート2000」(ジェイカムアグリ(株)製,登録肥料名「くみあい水稲専用エムコート入り複合2000D-50特」)と慣行肥料「くみあい複合燐加安14号」(ジェイカムアグリ(株)製,ペットネーム「燐加安14号たけのこ専用」)の2種を用いた。

省力区は,「エムコート2000」を礼肥で70kg/10a,「くみあい複合燐加安14号」を元肥で45kg/10aの年2回の施用スケジュールとした。慣行区は,「くみあい複合燐加安14号」を礼肥で50kg/10a,夏肥で50kg/10a,元肥で45kg/10aの年3回の施用スケジュールとした。なお,年間窒素施用量は両区で同量とした(表1)。

省力区の施肥日は, 2019年が5月27日(礼肥),11月27日(元肥),2020年が5月26日(礼肥),11月24日(元肥),2021年が5月19日(礼肥),11月30日(元肥)とした。慣行区は,礼肥と元肥を省力区と同じ日に,夏肥を2019年8月26日,2020年8月24日,2021年8月25日に行った。

(3)調査方法

ア.収量

2020年は2月5日~5月12日,2021年は2月12日~5月10日,2022年は2月3日~5月12日に数日おき

に試験地を訪れ,手鍬にてタケノコを掘り取りした。毎回,掘り残しがないよう両試験区内を注意深く見回りながら,発生したタケノコをすべて掘り取った。タケノコは乾燥防止のため肥料袋に入れて,直ちに試験地近隣の福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターに持ち帰り,個々の皮付き生重量と本数を記録した。

イ.作業時間

両試験区の礼肥および夏肥の施肥作業について,肥料袋の現場搬入から肥料散布完了までの所要時間(100㎡あたり)をストップウォッチで計測し,10a・1人あたりの作業時間に換算した。

ウ.土壌の窒素含量

施肥後の土壌中の窒素含量の推移を両試験区で比較するため,2022年5月19日に礼肥を,同年8月18日に夏肥を行い,礼肥前日の5月18日から9月28日まで定期的に土壌を採取した。毎回,1方形区につき5ヵ所からコアサンプラーにて土壌(落葉を除いた地表から深さ0.5~5cm部分)を採取し,十分に混合したものをサンプルとした。土壌分析は,土壌標準分析・測定法委員会編(1986)を若干改変して行った。採取土壌のうち24gに10%塩化カリウム溶液120mLを加え30分間振とうした。硝酸フリーのろ紙でろ過したろ液20mLをセミ・ミクロ蒸留した。さらに酸化マグネシウムおよびデバルタ合金粉末0.2gずつ同蒸留装置に加えた。蒸留終了後,1/50規定硫酸液で滴定し,ブランク(10%塩化カリウム溶液)20mLでの滴定値との差を求め,次式に当てはめ,乾燥土壌100gあたりの無機態窒素含量(アンモニア態窒素+硝酸態窒素)を求めた。測定は,1試験区あたり3反復(3方形区分)とした。

無機態窒素含量=0.2801×f×(T-B)×

抽出水量/蒸留液量×

100/サンプル乾物量

f:1/50規定硫酸液の補正係数

T:サンプル滴定値

B:ブランク滴定値

3.結果

(1)収量

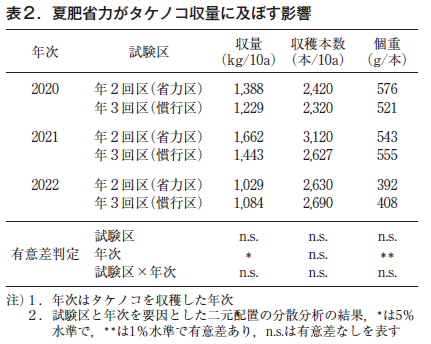

2020~2022年次に収穫したタケノコの収量,収穫本数,個重を表2に示す。3ヵ年の収量および個重は年次間差が有意だったものの,いずれの年次も試験区間に有意差は認められなかった。試験区と年次の交互作用も有意ではなかった。収量を月別に分けてみると,4月の収量が最も多く,特に2022年は全体の90%以上が4月に収穫されたが,月別収量も試験区間で大きな違いはなく,同様に推移した(データ略)。

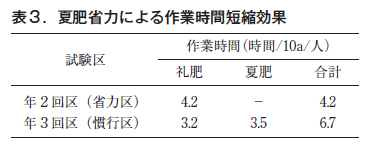

(2)作業時間

施肥に要する作業時間について表3に示す。礼肥では省力区が慣行区の1.4倍量を施用するため,作業時間も4.2時間/10a/人と後者の1.3倍の時間を要した。慣行区の夏肥施用量は礼肥と同量であったものの,夏肥は暑さで作業効率が下がったためか礼肥の1.1倍の3.5時間/10a/人を要した。元肥の作業時間は両試験区で変わらないと仮定すれば,年間作業時間は省力区が慣行区に比べ2.5時間/10a/人短かった。

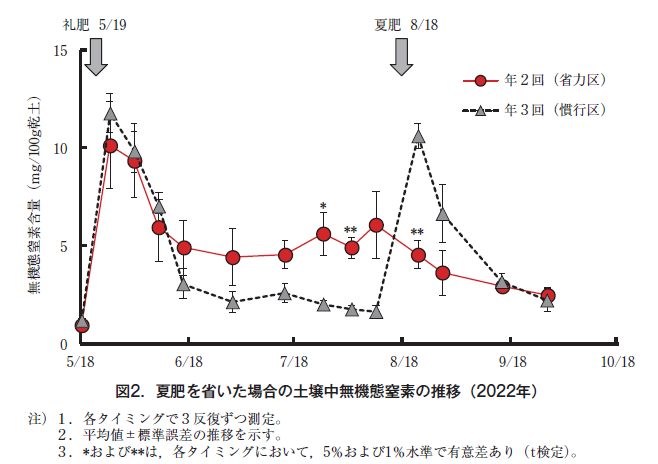

(3)土壌中無機態窒素量の推移

両試験区の土壌中の無機態窒素量の推移について図2に示す。土壌窒素量は,礼肥前では両試験区とも約1.0mg/100gであった。礼肥1週間後の2022年5月26日には,省力区が10.1mg/100g,慣行区が11.8mg/100gといずれも急上昇した。この日をピークに濃度は減少していったが,慣行区では礼肥1ヵ月後の6月16日に3.0mg/100gと急減した後,8月10日の1.6mg/100gまで減少し続けた。

一方,省力区では6月16日には減少が緩和し,夏肥直前の8月10日まで約5mg/100gを維持した。その後,慣行区では8月18日の夏肥により,8月22日の窒素量は礼肥直後のピークと同レベルの10.6mg/100gまで急増した。これにより,慣行区の窒素濃度が省力区を有意に上回ったが,夏肥1ヵ月後の9月15日以降は,両試験区ともほぼ同濃度で推移した。

4.考察

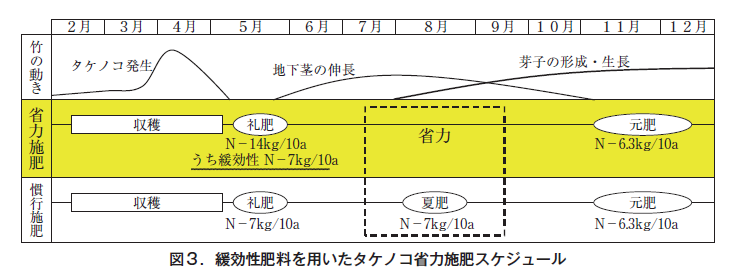

タケノコ生産における施肥スケジュールは,本試験の慣行区が基本である(図3;野中,2003)。

すなわち,5月にはタケノコの掘り取りで収奪された養分を親竹に補い樹勢回復と地下茎の伸長を促す礼肥を,8月にはタケノコの原形である芽子の形成を促す夏肥を,11月には芽子を肥大させタケノコへの成長を促す元肥を行う。肥料成分については,窒素・リン酸・カリウム・ケイ酸の4成分が重要と言われるが(上田,1963),とりわけ窒素が重要である。これを裏付けるように,我々は最近,窒素施肥量が多く土壌の窒素量が高い竹林ほどタケノコ豊凶差が小さいことを明らかにした(谷崎ら,2024)。さらに近年,窒素施肥をした場合としない場合のモウソウチクの代謝が遺伝子レベルで比較され,窒素施肥により窒素代謝とアミノ酸生合成が初期段階で促進された結果,タケノコの成長が促進されるというメカニズムの一端も明らかにされている(Yang et al., 2022)。

以上のように,タケノコ生産において窒素を中心とした肥料成分を成長ステージのどのタイミングで施用するかが非常に重要である。今回,我々は土壌の無機態窒素量を測定したが(図2),対象期間はタケノコ収量調査中ではなく調査を終えた2022年5月以降である。そのため,2020~2022年の収量調査期間中の窒素量も図2のように推移したかどうかは直接確認できていない。しかし,同様だったと仮定すると,省力区で窒素量が明らかに低いのは夏肥直後から10日後ぐらいまでとごく限られた期間であり,緩効性肥料の成分徐放性が奏功し,省力区は慣行区と同等の収量が得られたものと考えられた。

我々の知る限り,タケノコ収量に及ぼす緩効性肥料の影響を調べた研究例は他になく,本報とは異なる時期に異なる緩効性肥料を用いてタケノコ生産林の土壌窒素量の変化を調べた片野田(2008)や上敷領(2010)も収量との関係は調べていない。さらに,地中の地下茎や芽子の成長の観察は難しく,緩効性肥料施用後の様子も確かめられていない。

このように未検証部分はあるものの,本試験では収量を3年間追跡した結果,年間窒素施肥量20kg/10aに対応する収量目標1000kg/10a(野中,2003)を毎年上回ったことや,収量の変動係数も0.23(省力区),0.14(慣行区)と谷崎ら(2024)が調べた福岡県内87地区の平均0.38と比べても十分低かったことから,年2回の省力施肥スケジュールでもタケノコ生産に負の影響はないものと考えられた。

一方,今回の省力施肥スケジュールはどの程度の作業時間の短縮になっただろうか。省力区は慣行区に比べ,作業時間が年間2.5時間/10a/人短かった(表3)。慣行区では夏肥前に除草(図4)が必要であるが,除草も省力化できるとすると,7時間/10a/人と時短効果は高まる(データ略)。年数回行われる除草作業(孫ら,2021)を完全に省くことは難しいが,省力施肥スケジュールでは作業効率が落ちる夏肥前の盛夏を避けて作業できる点はメリットになる。タケノコ生産者は他の品目を組み合わせた複合経営が多いことから,夏の作業が減ることで他の品目の作業が可能となる分散化も実現できる。さらに,「エムコート2000」の単価は慣行肥料に比べて若干高くなるが,年間肥料コストでは慣行区を下回ると試算される(価格や取扱いについては,地域のJAに問い合わせされたい)。このように,省力化と分散化が可能な本報の施肥スケジュールはタケノコ生産の「働き方改革」にも寄与できると考えられる。

現在,タケノコ生産においても,刈払機のような形状で先端のクワの刃が回転する「タケノコ掘り補助ロボット」の開発(堀内ら,2015)や,共振型電極を活用して地中のタケノコを検出する探知機(岩本ら,2022)など,スマート農業化が進みつつある。このようなテクノロジーの発展にも期待しつつ,今やれる「働き方改革」を進め,産地が維持できるようサポートしたい。

5.引用文献

●壌標準分析・測定法委員会編(1986)

土壌標準 分析・測定法,354pp,博友社,東京

●堀内俊二・堀 貴裕・阿部大樹(2015)

タケノコ掘り補助ロボットのデザイン.

九州産業大学工学部「ロボメカ・デザインコンペ2015」

●岩本孝太・坂本雅弥・岩城昴琉・黒木太司(2022)

共振型電極を用いた簡易土中タケノコ探知機の基礎的検討.

電子情報通信学会論文誌 2022/3 Vol. J105‒C No.3:81-86

●上敷領芳広(2010)

新配合の緩効性タケノコ専用肥料の適性とモウソウチク林における施肥量算出システム

九州森林研究63:143-145

●片野田逸朗(2008)

タケノコ栽培における肥培管理の改善-被膜肥料の選定と施肥基準の再検討-

鹿児島県森技総セ研報11:1-15

●Kebin Yang, Chenglei Zhu, Junbo Zhang, Ziyang

Li, Yan Liu, Xinzhang Song, Zhimin Gao(2022)

Nitrogen fertilization in bamboo forest accelerates the shoot growth

and alters the lignification process in shoots.

Industrial Crops and Products 187, Part A, 115368

●野中重之(2003)

タケノコ生産管理技術と新たな竹林経営

福岡県森林林業技術センター研究報告4 : 1‒52

●林野庁(2024)

用林産物生産統計調査 確報 令和5年特用林産基礎資料

●孫 鵬程・貫名 涼・柴田昌三(2021)

鹿児島県の管理モウソウチク林における管理・生産状況および林分構造の現状

日本森林学会誌103:96-104

●谷崎ゆふ・黒栁直彦・井手 治・友清昇太・森 康浩(2024)

福岡県のタケノコ生産における豊凶差の拡大要因.九州森林研究 77 :135-140

●上田弘一郎(1963)

有用竹と筍-栽培の新技術-.pp141-142,博友社,東京

土のはなし-第36回

先進国経済が途上国の土や資源を収奪する

-その現実と環境破壊の事例から学ぶこと

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

これまで世界の土が劣化して危機に瀕している現状を,5回にわたって述べてきた。土の劣化の主な原因は,いずれも元をただすと農地への不適切な人間活動にあった。しかし,その不適切な人間活動でもたらされる土の劣化には,より根深い原因が隠れている。その隠れた原因とは,先進国経済のグローバル化が,新興国や開発途上国から労力や資源を収奪する経済構造である。斎藤(2020)は,そうした被害を受ける領域や住民をグローバルサウスと呼んだ。

今回は,先進国による経済搾取が,グローバルサウスに土の劣化や環境破壊をもたらした事例を紹介する。いずれも,私達の生活に必要な原材料の生産という美名の下に,労働力や資源が収奪されて発生した環境破壊である。

1.インドネシア・アブラヤシ農園の例

アブラヤシはパームヤシとも呼ばれ,果実の果肉からパーム油が,種からパーム核油が生産される。両者は主成分が異なる別物である(図1)。

パーム油は安価であるだけでなく酸化しにくい。このため,加工食品やスナック菓子,ファストフード,フライドポテト,アイスクリーム,チョコレート,マーガリン,石鹸,洗剤,化粧品など,幅広く利用されている。ただし,わが国の食品原材料表示では「植物性油脂」としか記載されない。このため,私達がパーム油に大きく依存して生活していることは意識されにくい。

このパーム油の原料アブラヤシの栽培面積は,21世紀に入って倍増した。最大のパーム油産出国インドネシアのアブラヤシ栽培面積は,1961年わずか7万haにすぎなかった。それが2018年には678万haと,およそ100倍にまで急拡大している。栽培面積の拡大を支えたのは,熱帯雨林の乱開発だった。乱開発は森林破壊を急速に進めた。それだけでなく,このパーム油の急激な増産は,その自然に依存して生活してきた現地住民の暮らしに破壊的な影響を与えた。

熱帯雨林を切り拓いた後のアブラヤシ農園の造成や農園管理,さらに収穫方法などいずれも,現地の小規模農家の伝統的技術が採用されなかった。国が主導したのは,アブラヤシ認証制度に基づく「生産技術の手引き」だった。それは世界の植物性油脂の需要増大に応え,パーム油産業の国際競争力を高めることを目的とする「手引き」だった。すなわち,農園ではアブラヤシ単一栽培とし,労働力と資材(化学肥料や農薬)を多投する集約的なプランテーション技術だった(寺内,2021)。

しかしこの技術に対応できる小規模農家は少なく,実際は極めて不適切に集約栽培が実施されてしまった。このため農園の土は侵食被害を受け,乱用された化学肥料や農薬が河川に流出して川魚を減少させてしまった。この川魚は地域住民の貴重なタンパク質源だった。住民はそのタンパク質源を摂取できなくなり,別のタンパク質を入手するには費用が以前より多く必要となった。その費用を作り出すために野生生物,とりわけオランウータンやトラなど絶滅危惧種の違法取引に手を染めるようになった。こうして住民の生活は大きく変化してしまった(斎藤,2020)。

私達が求めた安価なパーム油生産の影で,この悲劇が発生している。

2.製紙原料のための森林伐採,アボガド・大豆・カカオなどの製造過程での例

パーム油の例を紹介したインドネシアでは,国内最大の製紙メーカーが日本など120カ国以上に紙を輸出するために,原料をスマトラ島やカリマンタン島などの熱帯雨林や泥炭林に求めた。この時,メーカーは現地住民との間で「自由意志による,事前の,十分な情報に基づく同意(FPIC=Free,Prior and Informed Consent)」を実施することになっていた。しかしそれは名ばかりで,FPICを実施したということで原料調達の森林伐採がおこなわれ,地元住民との間で紛争が発生している(相楽,2021)。わが国でも,FPIC認証のコピー用紙が販売されている。いかにも環境に配慮した用紙であるかのようだ。しかしその背後に森林伐採のしわ寄せ被害をうけている現地住民がいる。

中南米でのアボガドのプランテーション開発では,生産拡大のための違法な森林伐採に加えて,アボガドがとくに必要とする水要求に応えるために水が過剰消費され,現地での水不足をもたらしている(六辻,2021)。

私達の食事に重要な大豆の主要輸出国ブラジルでは,大統領が熱帯雨林の乱開発を黙認し,その開発によって原住民たちが住んでいた土地から追い出されている(Chandrasekhar,2020)。私達が美味しいと味わうコーヒーやチョコレートの原料を生産するために,コーヒー農園やカカオ工場では,子供達(5~17歳)が自身や家族の生活のために安い賃金で労働している(図2)。こうした農林水産業で働く子供達は世界でおよそ1億1,210万人,全世界で働く子供達1億6千万人のおよそ70%に相当するという(吉岡,2022)。

3.金属採掘での事例

アフリカのガボンでは金鉱山開発の名目で森林破壊が進み,それが人畜共通感染症の病原体を運ぶとされるコウモリなどの動物のすみかを破壊し,エボラ出血熱などの感染症まん延の原因を作り出している(斉藤,2020)。再生可能エネルギーとして注目される風力発電の原動機(タービン)や,化石燃料の消費抑制に期待されるハイブリッド車の電池などに利用されるレアアース(希少金属レアメタルの一種で希土類ともいう)も,その採掘にともなって環境破壊を進行させる。太陽光発電パネルにはレアメタルが利用され,同様の環境破壊が発生している。世界最大の生産国・中国では,レアアースの生産過程で排出される有毒ガスや,カドミウムなどの重金属類が不純物として排出され,環境破壊がひどい状況にある(Biggs,2011)。クリーンエネルギーを生産するために環境を破壊しているという皮肉な現実である。

4.安ければいいという意識がコスト削減の負荷を弱者に押しつける

山下(2001)は,消費者が安価な食料を求めることに対し,「人それぞれに価値があるように,モノにもまっとうな値段というものがあるし,なくてはいけない」と指摘する。安価とするためのコスト削減は,そのために生じる環境負荷を,どこか遠くの人々や自然環境に押しつけて外部化することで実現されている。

農業だけでなく社会の人手不足解消のために,グローバルサウスの安価な労働力や,非正規雇用の人達にどっぷりと依存していながら,SDGsを声高に叫び,「誰一人残らず貧困や飢餓をなくす」と主張する欺瞞がまん延していないだろうか。SDGsの精神を「きれいごと」や,環境への配慮の「アリバイづくり」に利用しない意識改革が,私達に求められている。