第777号 2026(R8).01発行

PDF版はこちら

§挑戦とイノベーションで拓く農業の未来

ジェイカムアグリ株式会社

副社長執行役員 原田 典明

§「苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(4)

-連年栽培による収量・品質等の変化-

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

§「食」と「農」のこれから

食料問題3 水田の多面的機能を考える

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

挑戦とイノベーションで拓く農業の未来

ジェイカムアグリ株式会社

副社長執行役員 原田 典明

新年あけましておめでとうございます。

令和8年の年頭にあたり,本誌『農業と科学』をご愛読いただいております皆様に一言ご挨拶申し上げます。

私は当社の台湾法人である台灣傑康農業科技(股)の立ち上げより約7年にわたり駐在し,令和5年7月より本社に勤務しております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

今年は60年に一度の特別な巡り合わせとなる「丙午(ひのえうま)」の年です。この年に生まれた人や丙午の性質については地域や個人によって様々な考え方がありますが,丙(ひのえ)は「火」の性質を持ち,午(うま)も「火」に分類されることから,丙午は「火」のイメージが強い年とされています。そのため,「活発・熱意・エネルギッシュ」といった象徴的な意味も持たれることがあります。

この一年を新たな挑戦と躍動の年にしたいと思っております。

さて,昨年は「異常な猛暑」が続き,気温が全国各地で統計史上最高を記録するなど,国民生活や農業へ多大な影響を与えました。生産コストの高騰も伴って,米の小売価格が記録的に高騰し,一時的な品薄が発生する事態(いわゆる「令和の米騒動」)が発生しました。これに対し政府は,備蓄米を市場に放出することで需給安定や価格抑制を図りました。

消費者にとっては,価格高騰の抑制という短期的な効果は一定程度発揮しましたが,市場への影響は複雑であり,課題も残りました。

一方,生産者にとっては,せっかくの米価上昇の恩恵が削がれ,長期的な経営の安定に深刻な影を落とすことになったと拝察いたします。また,高齢化と耕作放棄地の増加による生産基盤の維持・強化,そして異常気象対策が,喫緊の課題として改めて浮き彫りになりました。これらの解決のために,短期的な価格対策ではなく,中長期的な構造改革と継続的な先端技術への投資・推進等が鍵となると思われます。

また,地球環境への配慮の観点から,令和3年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定されました。これを受けて,肥料関係団体より業界宣言(ロードマップ)が公表され,肥料メーカー各社が様々な取り組みを実施しております。

こうした環境問題に対応する政府の要請に応えるべく,技術力と環境対応力を継続的に強化する必要があります。この継続的な強化によって,イノベーション(経済社会に価値をもたらす革新)を持続的に創出できると考えます。

昨年10月末に「生分解性樹脂を使用した被覆肥料の開発」について,その進捗を当社ホームページから公表しました。内容は,肥料溶出後の被膜殻が自然界で分解できる被覆肥料で,リニア型100タイプに続き,シグモイド型30タイプを実験室レベルで開発したというものでした。

また,被膜殻の圃場外への流出問題に対応し環境負荷低減の観点から,被膜中のプラスチックが従来の50%から30%にまで削減した「Jコート」を既に上市・販売しております。

この一連の取り組みは先のロードマップに対応したものであり,「環境負荷低減」と「事業活動の維持成長」を両立させた,持続的なイノベーション創出に繋がるものと考えております。

今後も更なるイノベーションを創出できるように,全社一丸となって様々な取り組みを行っていく所存です。

最後になりますが,本年も本誌『農業と科学』のご愛読をお願い申し上げますとともに,皆様方のご多幸とご繁栄を心よりお祈り申し上げまして,新年のご挨拶とさせていただきます。

「苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(4)

-連年栽培による収量・品質等の変化-

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

1.はじめに

「苗箱まかせ」は水稲栽培の省力・低コスト栽培に大きく貢献できる肥料である。しかしながら,これまで供試してきた301,400の両タイプ共に燐酸成分を含まず,加里成分を含む301でも窒素成分に対して加里の成分比率は低く抑えられている。このため,水田にこれらの不足成分をどのような形で施用していくかが大きな課題である。農閑期にこれらをようりんなどの土づくり肥料として施用する方法もあるが,本田での作業が必要になることには変わりなく,省力施肥という観点からはマイナスである。

この観点に関して,北村ら(1995)は堆肥や稲わら等がほ場に還元されていれば,燐酸や加里の補給にそれほどこだわる必要はないと報告している。

そこで,前年の稲わらを全量鋤き込みとした条件で燐酸や加里を本田無施用,苗箱まかせのみの施用による4か年の連年栽培を行い,収量・品質等の変化を基肥と出穂前20日前後の1回追肥による標準施肥栽培と比較検討したので報告する。

2.調査方法

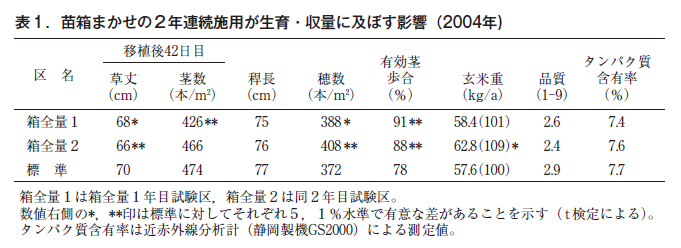

試験は2003年から2006年の4か年,群馬県館林市当郷町の現地圃場で実施した。試験区の構成を表1に示した。箱全量各区には「苗箱まかせNK301-100」(以下,単に苗箱まかせ)を供試した。本肥料の保証成分量(以下,3成分比)は30-0-10%である。標準区は当地域で普及している基肥+追肥(概ね出穂20日前に1回施用)の体系とし,基肥は化成オール14(3成分比:14-14-14%),追肥はNK化成(17-0-16%)を供試した。試験圃場では4か年共に前作として麦の作付けは行わず,稲わらはコンバイン収穫時に裁断して発生した全量を水稲収穫後の冬期に鋤き込んだ。

箱全量各区の育苗箱内の施用位置は箱底面から培土,肥料の順となる上層施肥とした。

供試品種は「あさひの夢」とした。群馬県のあさひの夢の栽培技術指針では,基肥は窒素成分で5kg/10a,追肥は同2kg/10aであり,この施肥量を基準とした。箱全量区の施肥量は標準区の基肥と追肥の合計窒素量の40%減を目標とし,10a当たり30箱を使用する前提で1箱当たりの施肥量は467gとした(高橋・吉田 2006)。実際の施肥量は移植精度によって変動するため,移植後に残った苗マットの量から施肥量を推定した。

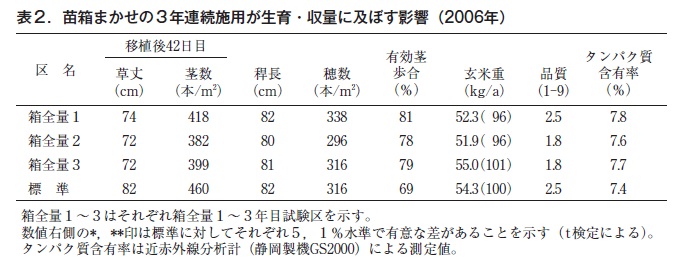

2003年は標準区と箱全量区の2区,2004年は標準区と箱全量1年目区と同2年目というように箱全量区を順次増やし,3年目の2005年は標準区と箱全量区の1,2,3年目の3区を設定した(以下,箱全量1区,同2区,同3区)。しかし,2005年はイナズマヨコバイが9月後半に例年にない異常発生をしたため,この影響を受けて収量が試験区によって大きく異なる結果となった。このため2006年は2005年と同様の圃場設計として,連年3年目として再検討を行った。

本田移植後42日目に草丈,茎数を調査した。また,成熟期に稈長,穂数,収穫後に籾数,玄米重,千粒重,外観品質を調査した。品質は外観品質で1(上上)~9(下下)の9段階評価とした。全籾数は脱穀時に全籾を回収し,1/16に均分したサンプルから籾数を計測して求めた(楠田1995)。登熟歩合は全籾数と玄米千粒重から玄米粒数を算出して求めた。葉色は移植後から成熟期まで適宜葉緑素計(コニカミノルタSPAD502)によって測定した。苗箱まかせの溶出量を測定するために,ネットに封入した肥料サンプル5gを育苗箱内に播種時に埋め込んだ。移植後は同一サンプルを本田内に移設し,定期的に回収してPDAB発色による吸光光度測定法によって窒素成分の溶出量を調査した。また,本田栽培終了2年目と同4年目(試験設計上は3年目)にあたる2005年3月と2006年10月に試験圃場の土壌を採取して燐酸成分をトルオーグ法,加里成分を酢酸アンモニウム抽出法で分析し,それぞれの成分含有量を調査した。

3.調査結果

4年間にわたって検討を行ったが,中間年の2年目と最終年次の4年目の結果について紹介する。移植作業終了時の窒素成分の投入量は,計画の40%減肥に対して2年目は38%,4年目は45%であった。移植後の生育は前報でも報告したとおり,2か年共に肥効調節型肥料に特有な生育を示した。以下,2004年の結果(表1)も示しながら箱全量連年施用の3年目までの結果が揃った2006年の結果を中心に述べる。

2006年の箱全量各区は共に標準区に対して移植後の生育はやや抑制され,42日目調査の草丈は標準区の82cmに対して72~74cmと低くなった(表2)。また,茎数は標準区の460本/m2に対し418~399本/m2と少なかったが,有効茎歩合が標準区よりも10%程度高まった結果,穂数は標準区の316本/m2に対して338~296本/m2とほぼ遜色なかった。

2006年は移植後の生育量が不足気味になり,箱全量1,2区の玄米重はそれぞれ52.3,51.9kg/aとなり,標準区54.3kg/aとの対比で96%とやや少ない傾向になったが,有意な差ではなかった。減肥率が38%であった2004年は箱全量1,2区の玄米重は58.4,62.8kg/aで,特に箱全量2区は標準区57.6kg/aを有意に上回る収量となった。

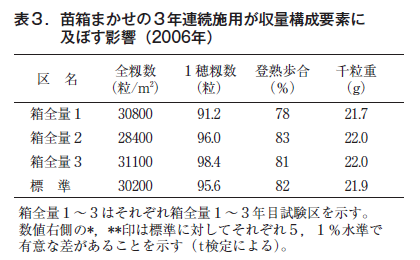

収量構成要素を検討すると,全籾数,1穂籾数,登熟歩合,千粒重はいずれもほぼ標準区並みであった(表3)。

2004,2006年共に外観品質やタンパク質含有率は標準区並みであった(表1,2)。

収量,品質は2006年の箱全量1~3区を相互に比較しても有意な差はなく,連年栽培による収量や品質の明らかな低下は認められなかった。

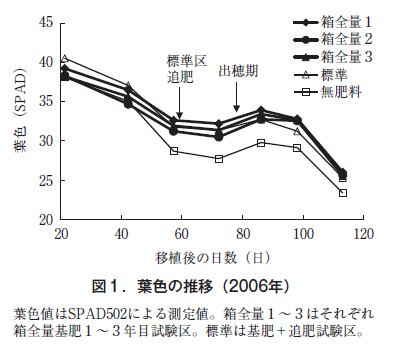

2006年の葉色推移を図1に示した。箱全量各区の減肥率は45%と目標設定を上回ったため,本田生育期前半の葉色値は標準区の葉色値よりもやや低いが,概ね標準区と同様の推移を示した。

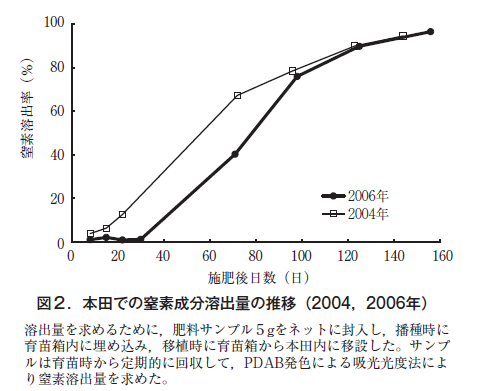

2004,2006年の苗箱まかせの肥料溶出量を図2に示した。調査期日が一部異なり,両年の溶出パターンにも多少の差があるが,いずれの年次も収穫時期までに95%程度の成分が溶出した。

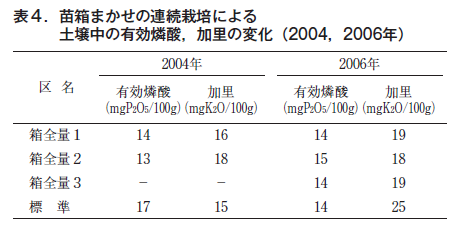

また,栽培終了後の土壌調査では2004年の有効燐酸,2006年の加里は標準区の値を下回っているが有意な差ではなく,いずれも群馬県の水田の施肥基準を上回っており,不足は特に認められなかった(表4)。

4.考察とまとめ

2006年は減肥率が45%と当初設計の40%を上回る値となったために移植後の生育量が不足気味になり,箱全量1,2区の玄米重は標準区対比で96%とやや少なくなった。減肥率が38%であった2004年の箱全量各区は標準区に対して101%以上となり,遜色ない玄米重であった。過去の筆者の試験事例からも概ね40%の減肥率が確保できれば,収量は標準並みを確保できることが明らかになっている(高橋ら 2007)。この傾向は2006年の箱全量3区(3年間の連年施用試験区)でも標準区に対する収量や品質の明らかな低下は認められなかった。

群馬県の東部平坦地域の水稲一毛作水田では,農閑期に土壌改良資材や堆肥の積極的な本田施用はあまり行われていない。また本来,沖積埴壌土の地力の高い地域が多く,燐酸や加里は土壌中に十分含まれている。近年,稲わらの全量鋤き込みは環境問題や有機物還元の観点から県など農業関係機関の指導もあって,広く普及してきている。このように稲わらすき込みによる有機物の圃場還元は定着しつつあり,北村ら(1995)の示した稲わら全量還元が苗箱まかせの肥料不足成分の補給方法として,最も現実的な対応策であると考えられた。

以上の結果から,稲わらを毎年全量鋤込むことによって,本肥料のみの施用による連年栽培を行っても少なくとも3~4年程度の期間であれば,燐酸,加里の土壌中の成分不足は発生せず,収量・品質も標準体系に対して概ね遜色がないことが明らかになった。

引 用 文 献

●北村ら

肥効調節型肥料による施肥技術の新展開1-水稲の全量施肥技術-

土肥誌 66(1995)

●楠田 1995

水稲収量調査における㎡当たり籾数の効率的調査法

日作九支報 61(1995)

●庄子

環境保全型農業における新肥料の活用

農林水産研究ジャーナル 22(1999)

●高橋・吉田

群馬県稲麦二毛作地帯における水稲育苗箱全量基肥栽培のプール育苗法に関する検討

日作紀 75-1(2006)

●高橋ら

群馬県の早植・普通期水稲栽培における育苗箱全量基肥栽培

日作紀 76-2(2007)

「食」と「農」のこれから

食料問題3 水田の多面的機能を考える

株式会社ファーム・フロンティア

取締役会長 藤井 弘志

1.水田の仕組み

畑に散水するとすぐに浸み込んで土の表面から無くなりますが,水田に入れた水はすぐには浸み込まず徐々に少なくなります。これは水田の構造に理由があります。

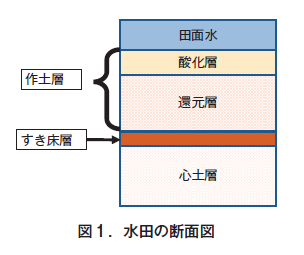

湛水している水田の断面図を示します(図1)。初めに田面水があり大気(空気)と遮断されています。次に耕起されて肥料が施用され,イネが生育し根を張る作土層,作土層の下に硬い盤層であるすき床層,その下に耕起されていない心土層から成り立っています。作土層も二層に分かれていて,地表面の酸化的な酸化層(土色は褐色)と,その下の還元的な還元層(土色は青灰色)に分かれています。土色の違いは鉄の形態の違いによります。すき床層は土がしっかり固めてあり,土壌のち密度(土壌硬度)が高いので水を通しにくくなっています。

また水田の周囲は畦畔で囲まれており,春先に「畦塗り(畔塗り)」という作業で土を塗り固めて水漏れを防ぎます。

水田の土壌は透水性がよく,しかも保水性のよい土壌が理想的です。水田の土壌の質にもよりますが,砂が多い土壌などで透水性が良すぎる(水持ちが悪い)と,常に水を入れなければならず地温も上がりません。特に気温が低い場合は冷たい水がかかり続けるのでイネの生育が遅れたりします。逆に湿田など透水性不良の水田では土壌還元が進み,根がダメージを受け生育不良となりやすくなります。水田に水を張った場合に1日に水が減る目安(減水深)は2cm/日程度が良いとされています。

イネの栽培期間中は水管理が重要な作業になります。イネの生育に合わせて深水,浅水,中干し,飽水管理,間断灌水などを行います。気温が低い日や強風・乾燥の時は,水がイネを守ります。出穂開花前後の時期はイネが水を多量に必要とする時期で,この時の水は花水といわれます。また幼穂形成期以降の穂ばらみ期はイネが低温に弱い時期なので,寒冷地では水管理に留意します。気温が高い夏は水温が下がる早朝に水を入れるために田んぼを巡回する農家の人の姿が見られます。イネの生育に適した水位にするには水田の均平度が高いことが重要です。圃場の中で,ある箇所は高く別の箇所は低いとなると水位の違いが発生し,イネの生育も均一になりません。

2.水田の持つ力

日本は「瑞穂の国」といわれ,弥生時代から現在まで持続的にお米を生産してきました。水田と畑の大きな違いは水を張ってあることで,それにより水田は畑にはない特徴を持っています。

①連作障害が起きにくい

畑では野菜や大豆など同じ作物を連作すると,収量が低下したり病気にかかりやすくなるなど連作障害が発生することがあります。一方,水田では毎年イネを栽培してお米を安定的に収穫できます。その違いは,イネの栽培期間中にたくさんの水を水田に灌水(供給)しているからです。灌水された大量の水によって,作物に有害な成分が洗い流されます。さらに,畑では作物に大きな被害を及ぼすセンチュウや有害な微生物は,水が張ってあって酸素の著しく少ない条件では死んでしまいます。

②灌漑水からの養分供給

水田では,イネの栽培期間中に多量の灌漑水が供給され(一作期間中におよそ1,400トン/10a),その中には,カルシウム,マグネシウム,カリウム,ケイ酸,窒素,リン酸などの養分が含まれています。

③地力の消耗が少ない

土壌中における主要な無機態窒素の形態が水田では土壌に吸着保持される陽イオンであるアンモニア態窒素であるのに対して,畑では土壌に吸着保持されない陰イオンである硝酸態窒素であり,降雨による下層への流亡が起こります。

水田では湛水され還元状態になると,鉄やリン酸がイネに利用されやすい形になります。また,酸素が少ないので,有機物の分解が緩やかであり,有機物が蓄積しやすい傾向があります。一方,畑土壌は,酸素が多く,有機物を分解する好気性微生物が多く存在するので,有機物の分解が進みやすくなります。さらに,田面水や土壌表層に生育するラン藻(シアノバクテリア)による生物的窒素固定が年間2kg/10a程度行われ,灌漑水由来窒素と併せて水田への重要な窒素供給の役割を果たしていると考えられています。これらのことから,水田は地力の消耗が少なく,畑では地力が低下しやすい傾向があります。古くから「イネは地力で,ムギは肥料で作る」という言葉があります。水田では無肥料で栽培しても窒素・リン酸・カリの標準施用の場合の3分の2程度の収量が可能とされ,水田の高い肥沃性と持続性を表わす言葉といえます。

3.水田は日本の宝

水田は日本全国にあり,水田のある景色は子供のころから見慣れた風景で,日本人の原点ともいえます。日本人の主食であるお米が水田で作られていることは皆知っていると思いますが,水田はイネを育てるほかにも様々な役割があります(図2)。

水田には大量の水が蓄えられています。10aの水田に10cmの水を張ると,約100トンの水の量になります。水田には保水力があるので大雨が降っても雨水を一時貯蔵し(ダムの役目),川や周辺に徐々に流すことで洪水や土壌流出を防ぎます。また,水田の水は1日に10~20mm下方へゆっくり移動し,この間に窒素やリン酸などの成分がイネに吸収されたり土壌に吸着されたりしてきれいな水になります(地下水涵養)。地下にしみ出した水は地下水になったり川に戻ったりすることで水の量を調整しています。

田んぼでは多様な生き物が観察されます。春にはオタマジャクシがやがてカエルになり,夏にはホタル,秋はアカトンボ,北国では冬に落穂を求めてハクチョウがやってきます。その他にもイネや水田に害を及ぼすものも含めて数えきれないほどの生命が生息します。

水田の周辺に立つと都会の街並みに居るよりも涼しくさわやかな風を感じます。水田からの水の蒸発やイネの気孔からの蒸散に伴って空気中の温度を下げる効果があり,地球温暖化抑制にも役立っています。またイネの光合成により大気中の二酸化炭素を取り込み酸素を放出します。

日本各地に古くから伝わる祭りや習わしは五穀豊穣を祈るものが多くなっています。冷害,干ばつ,台風,害虫の発生など自然の脅威に対して人間の力は弱いものでした。宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩の中にも「…日照りの時は涙を流し,寒さの夏はオロオロ歩き…」とあります。天気予報が今ほど身近でなく農業技術も発達していなかった時代には,人々は田の神への祈りという形で豊作を願うしかなかったのでしょう。その祈りは,さなぶり,虫送り,秋祭りのような伝統行事として受け継がれています。

四季の移ろいとともに美しい景観を見せてくれる水田は,このような多くの機能を持っていますが,お米を作り続けなければ水田は維持できません。お米の消費が減ることは農家がお米を作らなくなること,水田の機能劣化につながります。

井上ひさし氏は,著書「コメの話」の中で,水田の貯水能力は東北地方で年間20億円になること,農業と林業の国土保全機能を貨幣換算すると全国で年間37兆円(1980年)になると述べています。この本が書かれたのは30年以上前ですが,その時点で既に日本のコメ離れ(農地離れ)に警鐘を鳴らし,農業は工業と同様に考えることはできないと述べています。

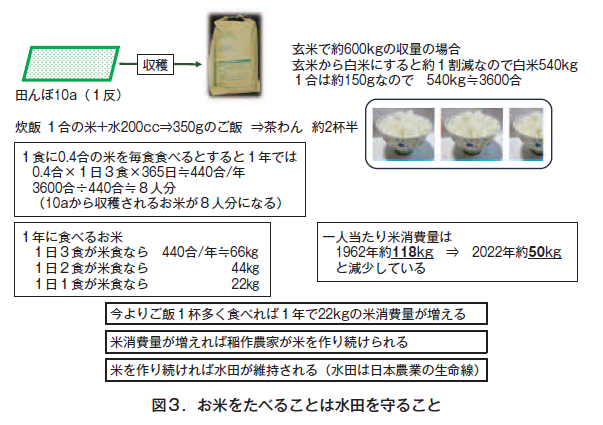

2020年の基幹的農業従事者数は136万人で日本の人口の約1%であり,言い換えれば99%の国民は農家に農作物を作ってもらう立場といえます。しかも高齢化が進み,離農したり水田を手放す農家が増えています。毎日の食事で何を食べるのかということは,何を作ってもらうのかということです。お米は国内で自給可能な穀物であり,生産・流通・消費のサイクルが国内で回る食料です。今よりもご飯1膳多く食べれば年間約22kgのお米消費となり,稲作農家がお米を作り続ける原動力となります(図3)。一人一人の消費行動が社会を変えることができるということを国民全体で認識し,日本の稲作を守っていきたいものです。

参 考 資 料

●農林業センサス 2020年

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/index.html

●木村眞人・南條正巳 編:

土壌サイエンス入門第2版 文永堂出版株式会社 2018年

●井上ひさし:

コメの話 株式会社新潮社 1992年

●夏原由博 編著:

にぎやかな田んぼ 京都通信社 2015年