Site Search

Search within product

第710号 2019(R1) .05発行

Click here for PDF version

農業と科学 2019/05

本号の内容

Growth yield and degree of film collapse of rice plants using §-coated urea fertilizer (J-Coat)

元福島県農業総合センター

会津地域研究所

専門員 川島 寛

§MEISTER Fertilizer Efficacy Test on Paddy Rice in Jilin Province, China (Report 1)

秋田県立大学

名誉教授 佐藤 敦

被覆尿素肥料(Jコート)を用いた水稲の生育収量と被膜の崩壊程度

元福島県農業総合センター

会津地域研究所

専門員 川島 寛

Introduction

福島県は,全国3位の広大な県土面積を有し,水稲の作付面積は4,200ha,収穫量は356,300トン(2016年)で収穫量は全国7位となる全国有数の米の産地である。なかでも会津地域は,22,300haの水田面積を有しており,日較差が大きい気象条件から食味の良い米が生産されており,日本穀物検定協会主催の食味試験において,会津地域の「コシヒカリ」は平成8年から平成29年までの22年間に,計20回で「特A」の評価を受けている全国屈指の産地である。

当研究所では,これまでに水稲の省力・高品質米安定生産に向けた試験として,肥効調節型肥料の施用効果を検討してきた。

肥効調節型肥料は,作物の養分吸収に合わせた肥効のタイプを選択でき生産性が向上することや,肥料の利用効率が高いことから減肥が可能となり低コスト化が図れること,基肥施用により追肥作業が省略できること,さらには,肥料の利用効率が高く溶脱が少ないため環境負荷の少ない特長があることから広く利用されている。

ジェイカムアグリ株式会社の既存の被覆尿素肥料LPコート・エムコートの被膜は,肥料成分の溶出後に太陽光に長時間当たることで被膜が劣化し崩壊するとされているが,新たに開発されたJコートは,既存の被覆肥料の特長を活かしたまま,被膜の崩壊が耕起作業等の物理的要因によっても促進されるよう改良された被覆尿素肥料で,西日本のいくつかの府県においてはJコートの配合された水稲専用肥料が平成28年から販売されている。

本試験では,新たに開発された易分解性被覆尿素Jコートの会津地域平坦部の水稲栽培における適応性を調査したので報告する。

2. Outline of the test

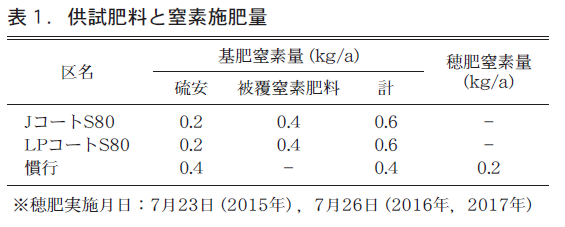

試験は,福島県河沼郡会津坂下町の福島県農業総合センター会津地域研究所内水田(細粒灰色低地土)において,2015年から2017年までの3年間実施した。供試品種は「コシヒカリ」 ,移植苗は稚苗とし,移植日は2015年が5月22日,2016年と2017年が5月19日に機械移植により行った。栽植密度は20.8株/m2(条間30cm,株間16cm)とした。供試肥料は,被覆尿素肥料のLPコートとJコート(開発品)とし,それぞれ溶出タイプはS80(シグモイド型・80%溶出期間が約80日)を用いた。なお,対照として窒素施肥を硫安とした

慣行区を設け,慣行区は各年度ともに穂肥を7月下旬に実施した(表1) 。施肥量は,リン酸とカリはそれぞれ1.0kg/aとし,窒素量は表1に示した。試験区は,1区あたり33m2の2区制とした。

This test was conducted as a commissioned test for the Fukushima Plant Protection Association's "Test and Research Project on New Pesticides, etc.".

(1)試験3ヵ年の水稲の生育

ア 気象経過と出穂期及び成熟期

2015年は,移植後の平均気温が平年より高く推移したが,8月4半旬以降は,最高気温,最低気温とも平年より低く推移したため,登熟は緩慢となった。

2016年は,5月〜7月の平均気温が6月1半旬と7月5半旬以外,平年より高く推移した。8月〜9月は,最高気温,最低気温とも平年並〜やや高く推移したため,登熟は良好となり成熟期が早まった。

2017年は,6月が低温となったが,7月は気温が高く推移したため,出穂期が平年並みに回復した。8月3半旬以降,気温が低く推移し成熟期が遅れた。

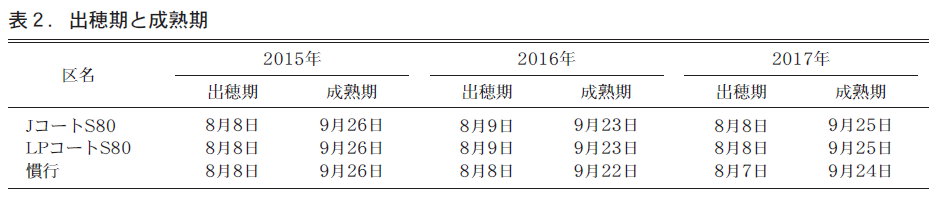

肥料による生育ステージの差は,2015年は見られなかったが,2016年と2017年は,肥効調節型肥料区の出穂期及び成熟期が慣行区よりもそれぞれ1日遅れであった(表2) 。

イ 草丈,茎数及び葉色

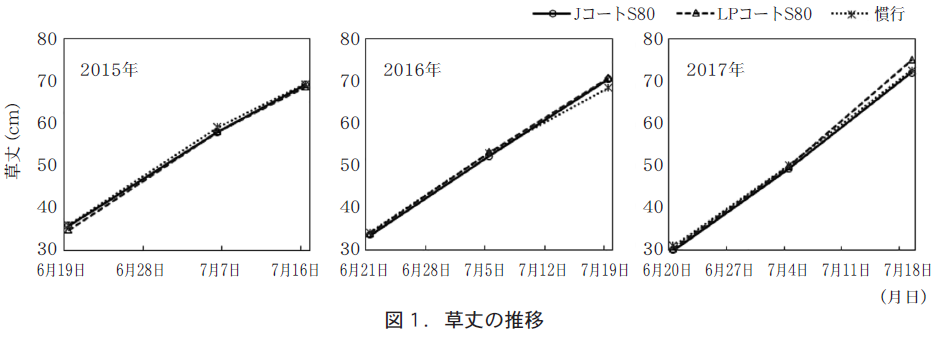

草丈は,移植後から7月中旬までで各肥料とも同等に推移した(図1) 。

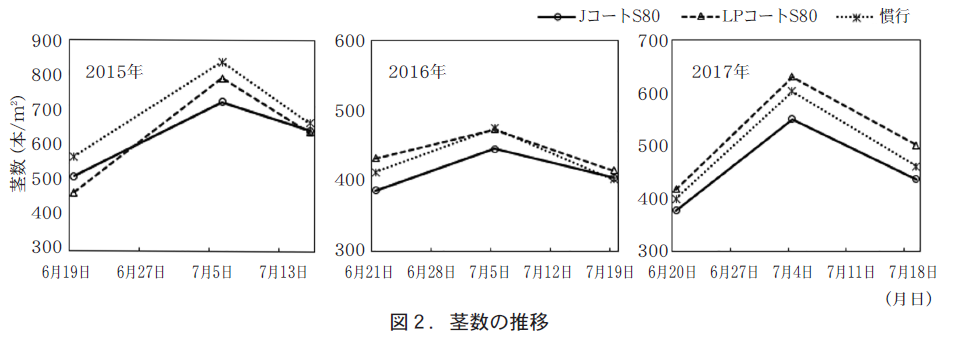

茎数は,JコートS80が7月上旬までの調査でLPコートS80及び慣行区に比べ少なく推移した(図2) 。

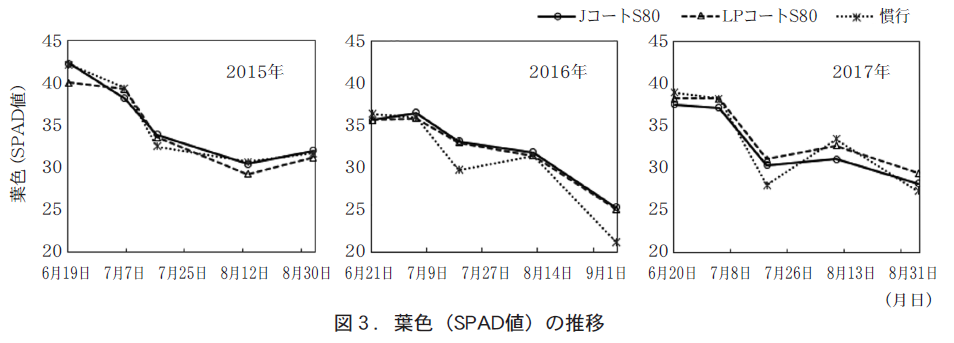

葉色(SPAD値)は,JコートS80とLPコートS80で同等に推移した(図3) 。

(2)肥効調節型肥料の窒素溶出状況

被覆尿素肥料の窒素溶出を肥料の埋め込み調査

により実施した。2017年5月17日に埋設した肥料を約20日間隔で掘り上げ,PDAB発色による吸光光度法により分析を行った。

JコートS80とLPコートS80の窒素溶出は,同等の溶出パターンを示した(図4) 。

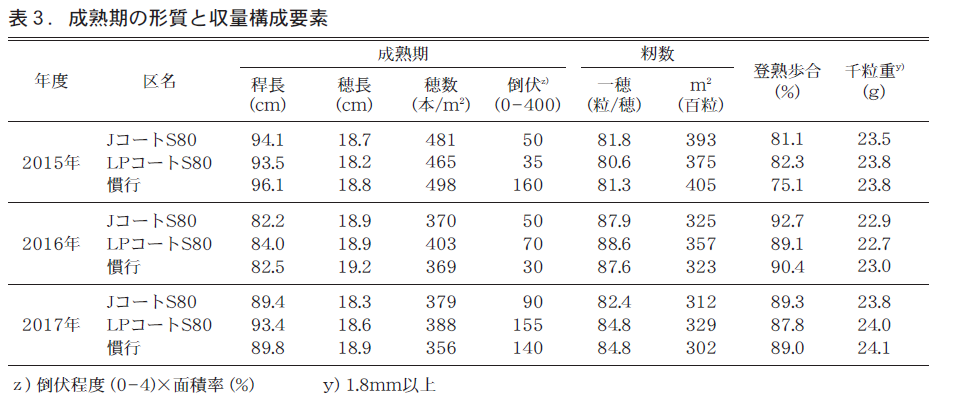

(3)成熟期の形質と収量構成要素

成熟期の形質は,JコートS80と慣行区の稈長,穂長,穂数,m2当たり籾数がほぼ同等であり,LPコートS80区は試験年次により稈長の長短,穂数及びm2当たり籾数の多少が認められた。登熟歩合と千粒重は,各肥料間に大きな差は認められなかった(表3) 。

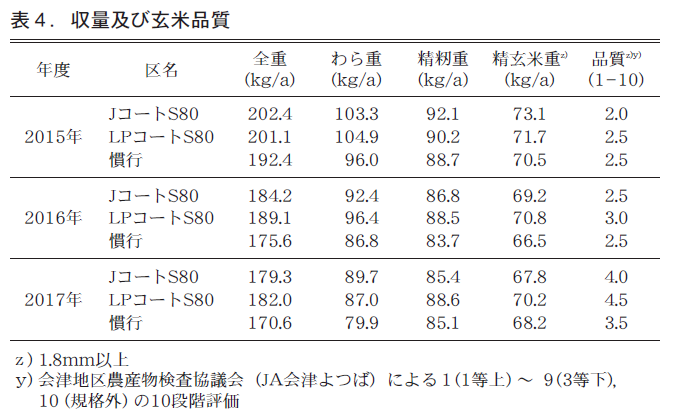

(4)収量及び玄米品質

JコートS80の精玄米重は,慣行区と同等からやや多く,LPコートS80とほぼ同等の収量であった。JコートS80の品質は,慣行区と同等であったが,LPコートS80は2017年の調査でやや劣った(表4) 。格下げ理由は,青未熟粒であった。

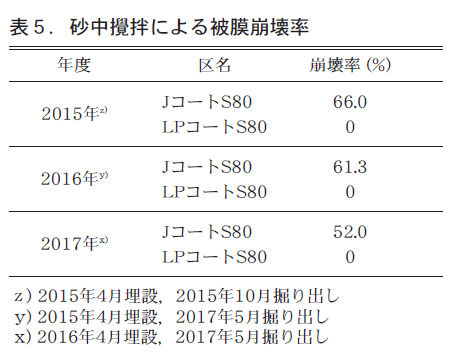

(5)被膜の崩壊性

ア 2015年

被膜の物理的崩壊性を調査するため,2015年春に埋設した被覆肥料(ポリエチレンメッシュ袋に各被覆尿素肥料2.5g,土中5cmの深さに埋設)を栽培後の試験ほ場から採取し,被覆肥料25粒2反復をサンプルとし,水洗,乾燥後,海砂と混合し攪拌処理(300r/min)を行った。攪拌処理後,原型の形を維持したままの粒数(一部割れを含む,破片は含まず)を数えた結果,JコートS80の被膜崩壊率は66.0%であり,内部の水分が放出し海砂が湿る状態が観察された。LPコートは,攪拌処理による被膜崩壊は認められなかった(表

5) 。

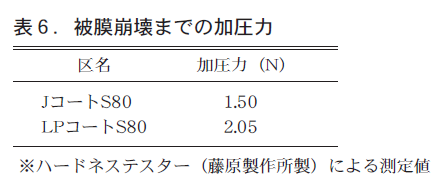

イ 2016年

2016年春に埋設したサンプルを栽培後に掘り出し,被膜硬度を調査するため,水洗,乾燥後,ハードネステスター(藤原製作所製)により測定した結果,JコートS80は,被膜が徐々に崩壊し内部の溶液がにじみ出る状態が観察された。LPコートS80は,柔軟な被膜が崩壊と同時に内部の溶液がはじけ飛ぶ状態が観察された。被膜崩壊までの加圧力は,Jコートより LPコートが大きかった(表6) 。

ウ 2017年

a)2015年春と2016年春に埋設した被覆肥料サンプルを2017年5月にほ場より採取し,水洗,乾燥後,海砂と混合し攪拌処理(300r/min)を行った。

調査の結果,JコートS80は,2015年埋設,2016年埋設とも約50〜60%の崩壊率となったが,LPコートS80の被膜崩壊は認められなかった(表5) 。

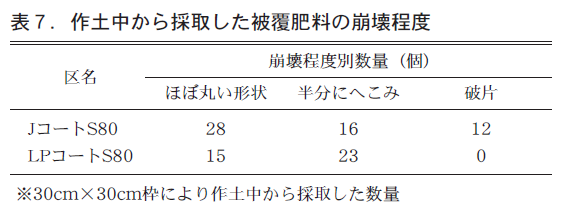

b)収穫後のほ場から30cm×30cm枠で作土層(13〜14cm)を採取した後,採取土を水洗いし,1mmメッシュ篩で濾したものから,各肥料粒及び破片を回収し崩壊程度別に区別した。

調査の結果,JコートS80は被膜が崩壊した破片が認められるとともに,形状が丸い状態であっても被膜表面がギザギザになり破断し崩れかかっている様子が確認された。LPコートS80は被膜崩壊がなく半分程度にへこんでいるものが認められるのみであった(表7) 。

Summary

被覆尿素肥料JコートS80を用いて「コシヒカリ」を栽培した結果,生育及び収量,品質ともLPコートS80とほぼ同等であった。また,穂肥を省略でき,基肥−穂肥施肥体系の慣行区と同等または同等以上の収量を確保することができた。

JコートS80の被膜は,3ヵ年の調査の結果,紫外線を浴びない土中埋設条件であっても物理的な刺激による崩壊が認められ,LPコートS80より崩壊しやすいと考えられた。

今後,JコートS80を配合した基肥一発専用肥料が開発され,収量,品質が向上することが期待される。

Reference materials

1)LPコート・エムコートの被膜(殻)の

崩壊・分解について

(2012年8月,ジェイカムアグリ株式会社)

2)福島県農業総合センター研究成果

「駅分解性被覆尿素(Jコート)はLPコートより

被膜崩壊が早く生育・収量も同等である」(2017年)

中国吉林省における水稲MEISTER肥効試験(第1報)

秋田県立大学

名誉教授 佐藤 敦

Introduction.

近年,中国の東北3省(黒竜江省,吉林省,遼寧省)は中国における良食味ジャポニカ米の一大産地として注目されている 1)〜3) 。その背景として,

①松花江上流域では古くから水田稲作が営まれており,戦前・旧満州国時代には水利条件に恵まれた松花江中〜下流域の五常,松源,農安,牡丹江等に水田灌・排水施設が整備され水田稲作が定着した経緯がある。

②戦後,日中国交回復後に吉林省農業科学院(旧満鉄公主嶺農事試験場)において元青森県農業試験場長・田中稔氏を団長とする東北6県・農業試験場の稲作専門家による地元農家に対する稲作指導(1987〜1989年)や東方科学技術協力会会長・川瀬金次郎(新潟大学名誉教授)の技術/資金援助でpH10前後の強アルカリ荒廃地の吉林省鎮来県で稲作+塩地茅(耐塩性牧草)の組合せ栽培が土壌改良と植生回復に有効なことが実証されている(1997〜2000年) 4) The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

③黒竜江省では大慶の油田開発/石油プラント基地建設で松花江から導水した大量の余剰水でアルカリ荒廃地のアルカリ分が洗脱され水田稲作が拡大したのを契機に,

④吉林省西部強アルカリ荒廃地帯の白城市鎮来県の引嫩入白ダム/導水事業(2006〜2010年)や霍林河から導水した大安灌漑ダムが建設され水田の大規模開発が急速に進行した 5) The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

これらの水田開発と並行して吉林農業大学(旧新京畜産獣医大学)趙蘭坡教授によって強アルカリ水田の土壌改良に関する実践的研究が行われ,松嫩平原塩碱地域でも次第に経済的に有利な水田稲作に取り組むようになった 6) The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

黒竜江省では戦前から北海道の耐冷性/耐肥性水稲品種や稲作技術が導入されており,2003年以降沿岸部富裕層の良食味米需要の高まりを背景として良食味ジャポニカ米の一大生産拠点として発展している。一方,東北3省の窒素多肥栽培を主体とする水稲の慣行施肥法は環境汚染やイモチ病の蔓延を招いた経緯から一般農家に対しても近年水稲の省肥栽培が強く推奨されている。

本試験研究は中国東北3省のこのような水田稲作の展開過程を踏まえて,MEISTER肥料による水稲良食味品種の省力,省肥栽培の普及,拡大をめざした「水稲MEISTER肥効試験」を吉林省農業科学院水稲研究所(以下,吉林省水稲研究所)との共同研究として2010年から2017年に行ったものである。

このうち,1)第1期( 2010〜2012年)の3カ年は現地における水稲MEISTER肥料の適応性を探るため品種選定,栽培様式,MEISTER肥料の組み合わせ/施肥量等に関する試験を行った。2)第2期(2013〜2017年)は1)の結果を踏まえて吉林省を中核とした中国東北3省における水稲MESTER肥料の標準施肥法の確立を目指して,供試品種,栽培様式およびMEISTER肥料混合比を同一にした水稲MEISTER肥効試験を実施した。

本報告では,第2期・5か年(2013〜2017年)に行った「水稲MEISTER肥効試験」のうち,第1報として試験区構成,気象条件(−5cm地温) ,施肥窒素の累積溶出率および茎数・穂数の年次変動について紹介する。第2報では籾収量,収量構成要素および稲体N濃度の年次変動について報告する。

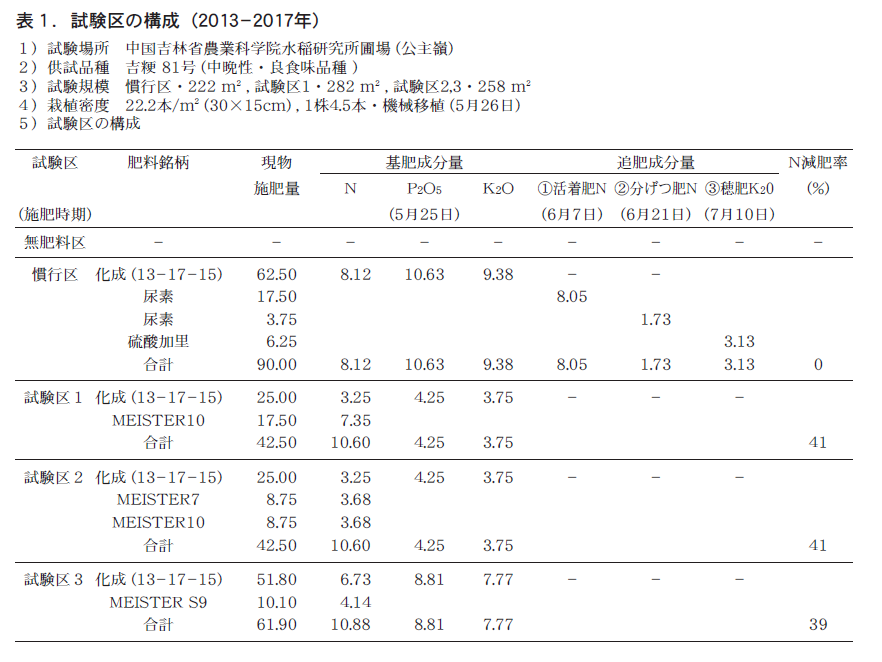

1.試験区の構成(2013〜2017年)

第2期(2013〜2017年)の施肥設計は表1に示したように,慣行区は基肥・化成肥料(13−17−15)+追肥・(尿素2回)でN施用量合計17.90kg/10aの生育前期重点型である。これに対して,試験区1, 2, 3は慣行区N施用量の減肥率40%,追肥なしで,試験区1は化成肥料:MEISTER10(LP70) =3:7,試験区2は化成肥料:MEISTER7(LP40):MEISTER10=3:3:3,試験区3は化成肥料:MEISTER S9(LPS60) =6:4の割合でそれぞれ混合し基肥としてN合量10.60〜10.88kg/10aを本田施用した。

中国東北3省の一般農家では未だ水稲移植機が普及していないため「苗箱まかせ」のような育苗箱施肥法および機械移植技術は導入できない状況にある。そのため施肥法としては,慣行区では耕起前に基肥(化成肥料)散布→耕起→代掻→手植え移植→追肥(尿素2回)散布,試験区1, 2, 3は耕起後〜代掻き時に基肥(化成肥料+MEISTER混合肥料)を散布後に手植え移植する方法で行った。

2.2013〜2017年の気象条件

【−5cm地温(℃)および−5cmΣT(℃)】

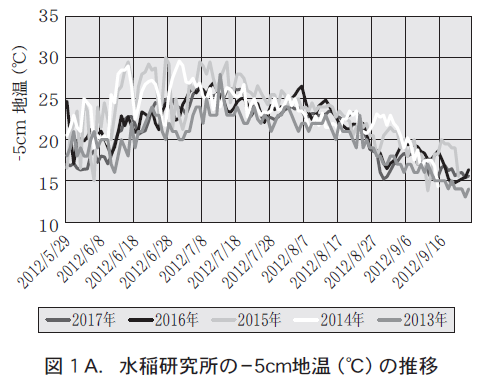

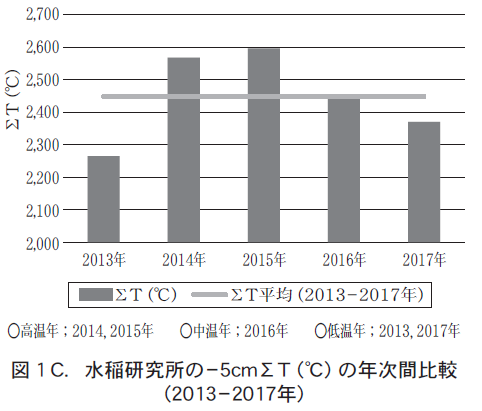

2013〜2017年の−5cm地温変化を図1A , −5cm積算地温・ΣT(℃)(以下,−5cmΣT(℃))を図1B,−5cmΣT(℃)の年次間比較を図1Cに示した。水稲研究所(公主嶺)の稲作期間の気象条件は,図1A〜1Cに示したように,高温年(2014年,2015年) ,平温年(2016年)および低温年(2013年,2017年)の3タイプに区分された。大陸性亜寒帯気候下にある東北3省の水稲移植期から分げつ初期の気象条件は不安定で低温に見舞われ易い地理的環境にあり,茎数,穂数の不足を招き籾収量減に繋がる場合が多い(2013年) 。出穂期前後の盛夏期は大陸性高気圧が安定するため−5cm地温の年次変動は小さいが,9月以降・登熟期は再び気温の乱高下に伴って−5cm地温の年次変動が大きくなる。

低温条件下で初期生育が抑制される原因は気象条件ばかりでなく貧弱な苗素質にも一因がある。中国東北3省の稲作地帯では未だ水稲移植機が普及していないため,田植作業は水稲育苗箱で育苗した稚苗〜中苗の手植えが主流である。しかし多くの場合,育苗床土の厚さが1cm前後と浅く,苗箱床土からの養分供給能が低いため苗充実度(=苗乾物重や養分蓄積量)が悪い。このような貧弱な苗素質が低温環境下において初期生育,特に分げつが抑制される大きな原因の一つになっている。

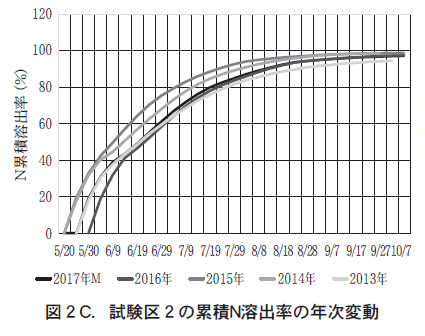

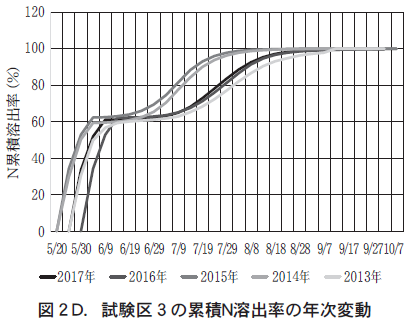

3.累積N溶出率の年次変動

2013年から開始した同一品種,同一施肥設計下の5か年(2013〜2017年)の気象条件は前述のように調査年次によって大きな変動がみられた。慣行区および試験区1, 2, 3の累積N溶出率(速度)は,図2A〜2Dに示したように,−5cmΣT(℃)の年次変動を反映して同一累積N溶出率の発現暦日(=N溶出速度)は年次によって異なっていた。

慣行区の累積N溶出速度は水稲生育初期の−5cmΣT(℃)が高い年次ほど速く,累積N溶出率90%に達する暦日は最も早い高温年(2014年)では6月9日,最も遅い低温年(2013年,2017年)では6月25日前後と2週間以上の差があった。しかし,いずれの年次も6月下旬には累積N溶出率は100%以上になり,N溶出速度が速い年次ほど茎数,穂数が多く籾収量増に繋がる傾向がみられた。

試験区1の累積N溶出パターンには大きな年次変動はみられないが,累積N溶出速度は大まかに高温年(2014年,2015年)と低温年および平温年(2013年,2016年,2017年)の2タイプに区分された。例えば累積N溶出率が80%に達する暦日は高温年では7月20日前後,低温年では8月5日前後と2週間前後の差がみられ,N溶出期間が長いMEISTER10のN溶出率(=速度)が−5cmΣT(℃)に左右されて変動することを示していた。

試験区2の累積N溶出パターンには調査年次による大きな変化はみられないが,同一累積N溶出率の発現暦日は高温年では早く低温年では遅い傾向にあった。しかし試験区1ほど大きな差はみられなかった。その理由は,試験区2ではMEISTER10の半量をMEISTER7に置き替えており,低温年でも生育初期にMEISTER7のN溶出が反映されて試験区1に比べてN溶出速度が早ま

るためである。

試験区3の累積N溶出パターンは試験区1, 2に比べて生育初期の年次変動は小さいが,N溶出ラグ期間(=N溶出抑制期間)とその後のN溶出立ち上がり速度に高温年と低温年で大きな差がみられた。例えば,高温年のN溶出ラグ期は5月30日〜6月30日でその後のN溶出速度が速いのに対して,低温年のN溶出ラグ期は6月10日〜7月10日前後と高温年に比べて10日前後長く,その後のN溶出速度も高温年に比べて遅い状態にあった。

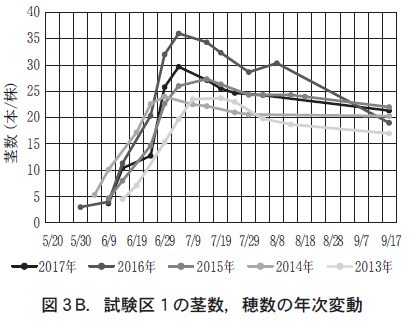

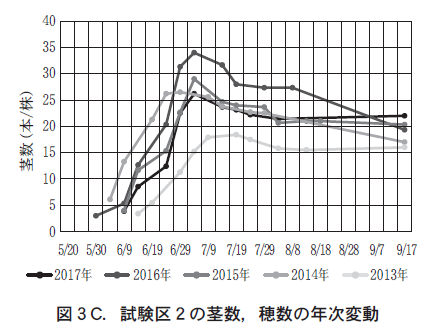

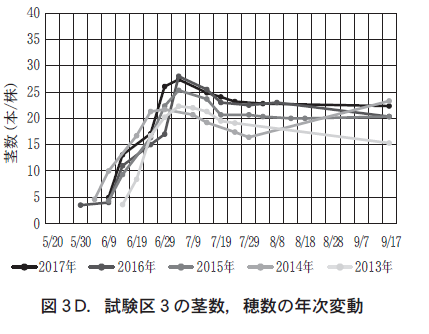

4.茎数,穂数の年次変動

過去5か年(2013〜2017年)の試験区毎の茎数,穂数の年次変動を図3A〜3Dに示した。慣行区は高温年ほど生育初期の穂数増加速度が速く有効茎決定期(=穂数)も早く最高分げつ数も多い前期重点型生育相を呈しているが,穂数は低温年(2014年)を除いて22本/株前後と大きな年次変動はみられなかった。

試験区1の茎数増加速度は高温年で生育初期の立ち上がりが早い傾向にあるが,慣行区ほど極端な年次変動はみられなかった。最高分げつ数は,7月10日に誤配追肥された2016年を除いて,25−30本/株前後で大きな年次変動がなく,生育中期〜後期に持続的に施肥Nが供給されるMEISTER10のN溶出特性が反映されていた。

試験区2の茎数の初期増加速度は試験区1に比べてやや早く年次間差も大きい傾向にあり,MEISTER7のN溶出速度が反映されていた。最高分げつ数は試験区1と同様に,7月10日に誤配追肥された2016年を除いて,25−30本/株前後で生育中期重点型の生育相を呈していた。

試験区3の生育初期の茎数増加速度は試験区1, 2に比べて早く,基肥の化成肥料混合比が試験区1, 2より2倍多い速効性Nの効果が反映されていた。最高分げつ数は20−25本/株前後と試験区1, 2に比べて年次間変動が小さくMEISTERS9のN溶出抑制効果が反映されていた。なお,2016年は試験区3にも試験区1, 2と同様に7月10日に尿素が誤配追肥された時期はMEISTERS9のN溶出ラグ期に相当していたことから,試験区1, 2のような弱小茎の過繁茂が回避され,結果的に穂数(/m2) ,粒数(/m2)が高まり籾収量が増大する結果になった。

以上述べたように,茎数,穂数の年次変動は施肥N溶出速度の相違で大きな違いはみられたが,MEISTER施用の試験区1, 2, 3の累積N溶出率(速度)は水稲生育stageと同調しているため,慣行区に比べて気象変動による茎数,穂数変動は最小限に抑えられていた。

第1報まとめ

中国吉林省を中心とした東北3省の稲作地帯におけるMEISTER肥料の普及拡大と最適施肥量を探る目的で2013〜2017年に供試品種,栽培様式および施肥設計を同一にして実施した水稲MEISTER肥効試験(第1報)の主な結果は次のようであった。

1.吉林省水稲研究所(公主嶺)の2013〜2017年 の気象条件・−5cm地温ΣTは,高温年・2,600℃(2014年,2015年) ,平温年・2,400℃(2016年)および低温年・2,200℃前後(2013年,2017年)の3タイプに区分された。

2.水稲の生育,収量を大きく左右する累積N溶出率(速度)およびN溶出パターンは大まかに,慣行区の生育前期重点型とMEISTER施用した試験区1, 2, 3の生育中〜後期重点型の2タイプに区分された。慣行区はいずれの年次も6月下旬には基肥+追肥窒素のほぼ100%が溶出されていたのに対して,MEISTER施用区のN溶出率が80%に達する暦日は,試験区1は7/10〜8/8日,試験区2は7/5〜7/29日,試験区3は7/9〜7/29日と高温年ほど早く低温年は遅いという−5cm地温に追従して変動していた。

3.籾収量と密接な関係にある茎数,穂数は,慣行区は気象条件の相違で大きな年次変動がみられたが,MEISTER施用の試験区1, 2, 3は,尿素を誤配追肥した2016年を除いて,いずれも慣行区に比べて年次変動が小さく有効茎歩合が高い状況にあった。

註)引用文献は第2報に一括して掲載する。