Site Search

Search within product

第702号 2018(H30) .07発行

Click here for PDF version

農業と科学 2018/07

本号の内容

§「苗箱まかせ」によるPK肥料無施用栽培の検討

JAグループ和歌山農業振興センター

辻 圭索

§水稲−大麦体系におけるリン酸とカリウムの減肥

減肥とわら施用が水稲の生育・収量と土壌の養分動態に及ぼす影響

佐賀県農業試験研究センター

大塚 紀夫

「苗箱まかせ」によるPK肥料無施用栽培の検討

JAグループ和歌山農業振興センター

辻 圭索

Introduction

「苗箱まかせ」による苗箱施肥技術は,播種時に本田用施肥をするため施肥作業を大幅に省力化でき,また究極の局所施肥であることから肥料の利用率が高く施肥量を削減でき,省力・低コストな施肥法である。しかし,肥料成分にリン酸,カリ(含まれている資材においても成分が低い)が含まれていないため,その影響が懸念される。

そこで,施肥試験を継続して行った際に,PK無施用で何年耐えうるかを確認するため,慣行施肥区と「苗箱まかせ」区を設けて栽培試験を実施した。以下,その経過と結果を紹介する。

2. Outline of the test

過去10年以上同じ施肥管理(基肥一発施用)を実施してきた和歌山市南部に位置する水田において,試験区10アール,慣行区20アールを選定した。これらの水田は隣接しており,土性は共に埴土で,減水深は2cm/日未満,試験区の方が数ミリ程度高いレベルになっている。灌漑水は用水路(紀の川左岸)を利用し,中干時以外の栽培期間中は灌漑水が自然に出入りする状態である。

試験区,慣行区ともに稲わらを全量還元しているが,土壌改良資材は10年以上施用していない。

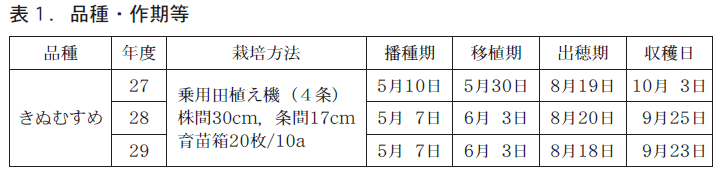

粒状培土を用いた育苗箱(稚苗移植)で育苗を行い,20〜25日間の育苗の後,長さ15cm程度の苗で移植した。播種は5月上旬,移植は6月上旬である。例年8月18日頃に出穂し,9月下旬〜10月上旬の収穫となっている(表1) 。

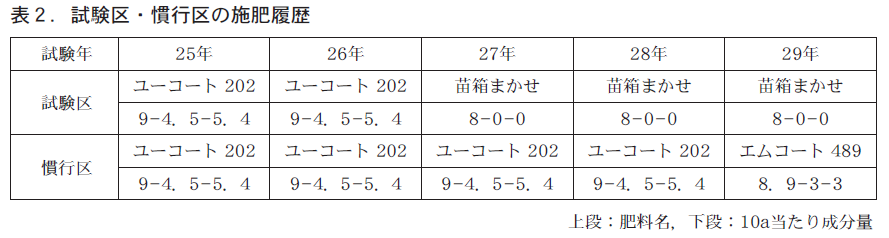

試験区と慣行区に供した水田は,試験開始3年以上前から同じ施肥管理をしており,10アール当たりの施用成分量は表2のとおりである。

これまで使用してきた肥料が晩生用ユーコート202(20−10−12)ということで,慣行区の試験1年目,2年目はそのまま同肥料を使用した。3年目には地区の栽培暦が変更となったため,慣行区の肥料は晩生用エムコート489に変更した。

3.育苗試験の経過

①施肥処理(平成27年度)

供試品種は中生の「きぬむすめ」で,使用する苗箱まかせは100タイプのN400−100とした。なお培土は慣行の宇部粒状培土2号を使用した。

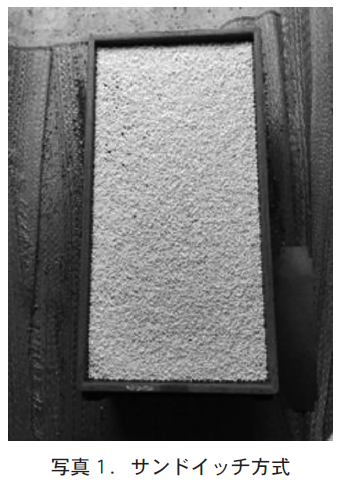

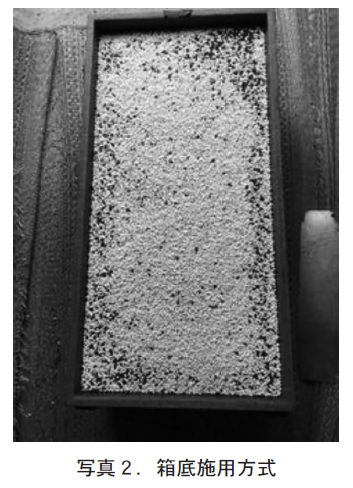

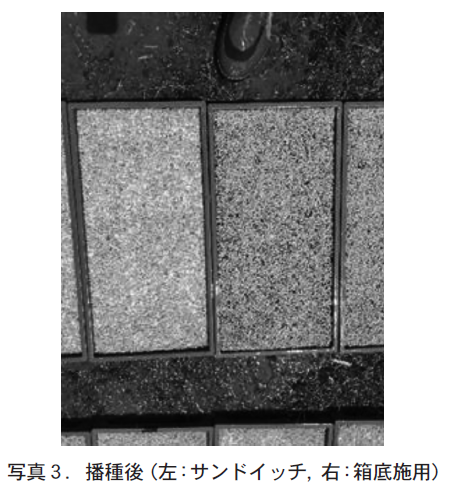

初年度の苗箱まかせ施用は,箱底に入れた培土と覆土で肥料を挟み込むサンドイッチ方式①(写真1)と箱底に1kg弱の粒状培土と肥料を入れる箱底施用方式②(写真2)の2方式とし,箱当たりの施用量1kgでそれぞれ10枚ずつ供試した(写真3) 。

②播種処理

播種作業は,かん水,播種,かん水(種籾を均一に広げるため) ,覆土の順で行い,覆土終了後直ちに太陽シートをべた掛けして発芽処理を行った(写真4, 5) 。太陽シートは,5月10日〜20日の10日間被覆した。

③育苗試験の結果

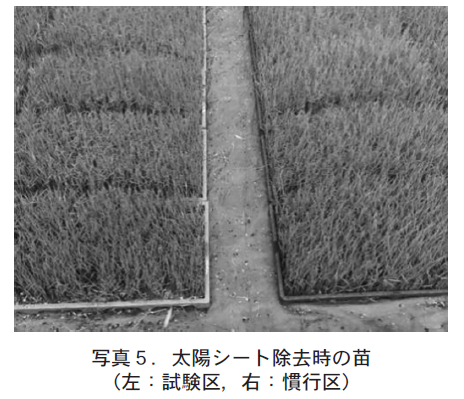

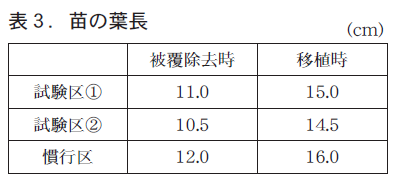

被覆除去後のかん水は,試験区の床土の乾燥が懸念されたため,試験区の乾きに合わせて行った。そのためか,移植時の苗の長さは慣行区>試験区となった(表3) 。

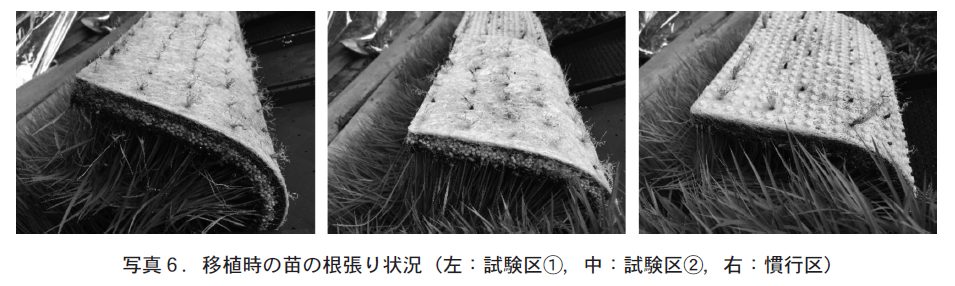

根張りの状態は,試験区(サンドイッチ区①,箱底施用区②)および慣行区ともに普通程度であった(写真6) 。

移植時の苗マット装着時に懸念された肥料粒のこぼれ等は気にならない程度であった。また,移植終了後に移植機への残粒が見られたが,問題にならない程度であった(写真7) 。

④育苗試験の考察

手作業であったため箱への施肥作業に手間がかかったが,本田での施肥作業が不要なため施肥労力が大幅に軽減された。

手作業で行う苗箱への施肥では,サンドイッチ方式(層状施肥)の場合,先に入れる床土量の調整が面倒であったため,少量の培土と一緒に箱底に施用する施用方法が適していると思われる。

育苗管理面では,初年度の育苗は乾燥に十分注意を払って管理したため,苗のやけなどのトラブルはなかったが,2年目の試験では被覆を除去した日の午後に高温晴天となり,一部の苗でやけ症状を起こして苗が不足する事態が起こってしまった。3年目は,こまめな水管理ができない状況であったため,プール育苗で試験を行った。

太陽シート被覆除去後及び育苗後期には培土単用に比べ床土が乾きやすい傾向が認められた。したがって,本肥料の使用に際しては,天候を見極めたうえできめ細やかな水管理をする必要がある。

4.栽培試験の経過

①初期生育

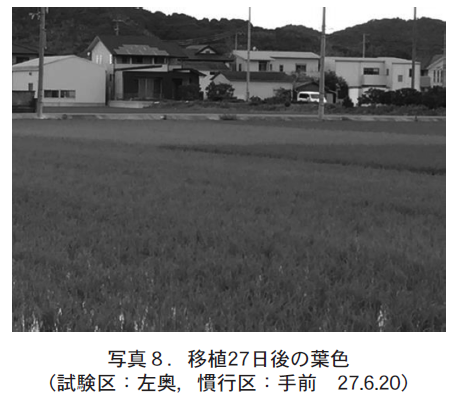

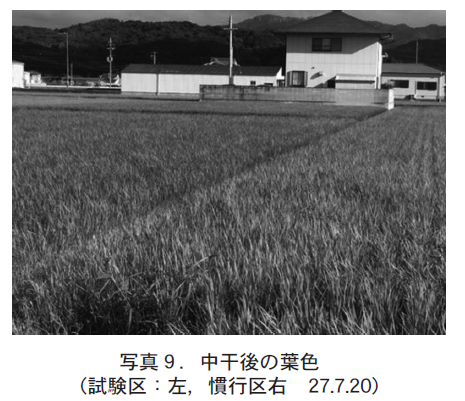

移植後の生育は,試験区,慣行区ともに良好であった。試験区の葉色は,中干開始時(7月中旬)まで淡い色であったが,中干終了時に濃くなり,中干後には葉色が慣行区と逆転した(写真8, 9) 。この傾向は3年間同じであった。

②出穂〜収穫期

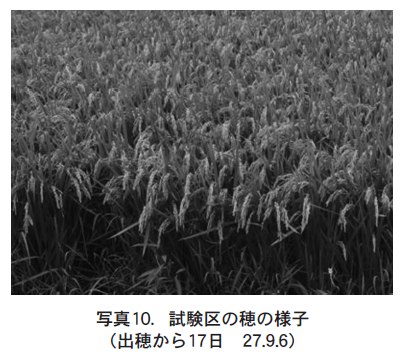

3ヵ年とも試験区の出穂始めがわずかに早かった(1日)が,出穂〜開花最盛期は両区で同じで差がなかった(表1) 。

熟期(収穫適期)は,試験区と慣行区ともに初年度が9月30日,2年目および3年目が9月25日で熟期の差はなかった。

③栽培結果

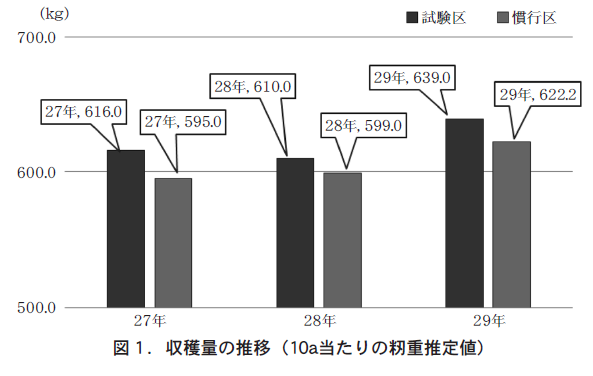

試験開始前から収量が減少したという事例があったため,収量面で危惧の念を抱

いていたが,今回の試験では慣行区に比べ試験区の方が3年連続で僅かであるが多いという結果となった(図1) 。

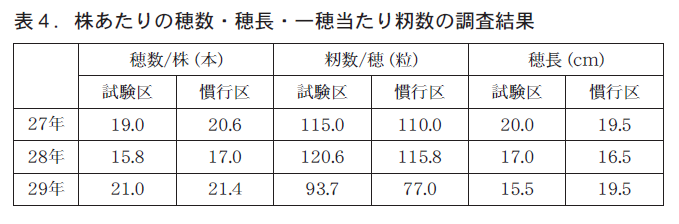

収穫時の調査では,試験区の株当たり穂数がやや少ない傾向であったが,穂長と一穂当たりの籾数が試験区で勝った(表4) 。3年目の試験では,試験区の穂長が短かったが,枝梗数が多く,結果として試験区の一穂当たりの籾数が多くなった。

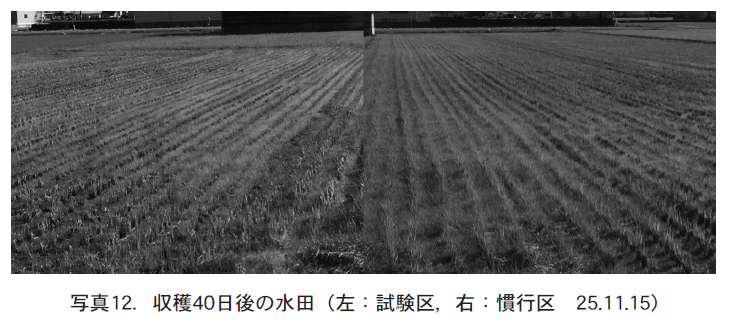

なお,品質については調査していないが,達観では差がなかった。また,収穫後のひこばえ(再生イネ)の出方や株間の雑草の発生は,慣行区に比べ試験区で少ないように感じられた(写真12) 。

④栽培試験の考察

3年間実施した試験結果から,「苗箱まかせ」(N400−100)は,PKが十分に蓄積されている水田において少なくともPK肥料無施用で3ヵ年の栽培が可能といえる。ただし,試験に供試した水田は,粘土質でリン酸が蓄積されていたことを考慮する必要があろう。

試験開始当初は,生育状況と収穫量を確認するだけの設計であったため,試験開始前の土壌分析は行っていないが,試験区,慣行区の土壌条件が同じで十数年間にわたって同じ施肥管理をしていることから,試験開始時の土壌の化学性はほぼ同じと推測される。

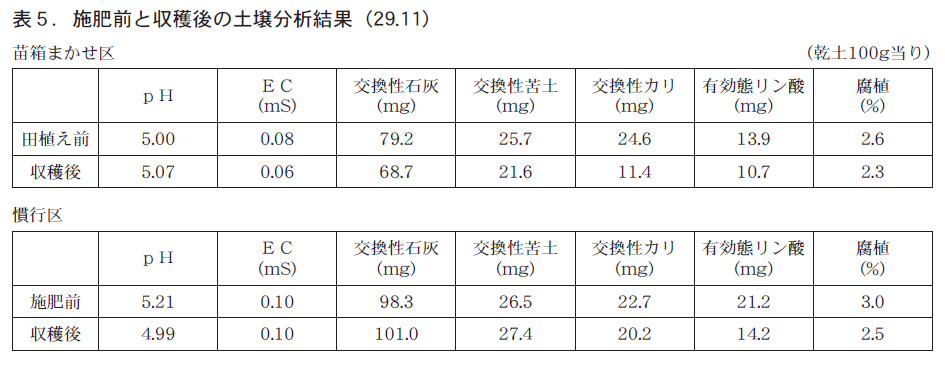

最終年において,両区の土壌にどのような変化あったかを調べるため,施肥前(代かき前)と収穫後の土壌分析を行った結果を表5に示す。

施肥前の分析値では,試験区の有効態リン酸含有量は慣行区に比べ65%と低い数値であった。さらに収穫後の分析値では,水田の改良目標値10mgに近い数値まで低下しており,この点からもP無施用は3年が限界と思われる。

施肥前の交換性カリの分析値は,試験区と慣行区で差はなかったが,収穫後の試験区で半分以下に減少していた。しかし土壌中のカリは,収穫による持ち出しが大きいが,稲わらを全量還元する場合すき込んだ稲わらと灌漑水からの供給も大きいため,K無施用の影響は少ないと思われる。

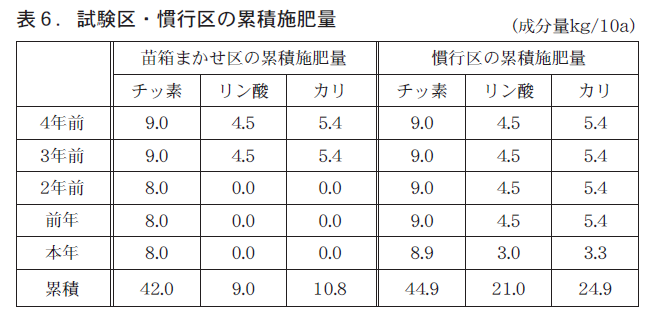

参考データとして試験開始2年前からの試験区と慣行区の施肥量及びその累積施肥量を表6に示しておく。

以上のことから,有効態リン酸の含有量が十分に確保されている場合,「苗箱まかせ」による水稲育苗箱全量施肥は,施肥量,施肥作業ともに軽減でき,また本田での施用が必要なPK肥料の施肥作業も軽減(2〜3年間隔)できる可能性があり,省力・低コストな施肥法であることが確認できた。

水稲−大麦体系におけるリン酸とカリウムの減肥

減肥とわら施用が水稲の生育・収量と土壌の養分動態に及ぼす影響

佐賀県農業試験研究センター

大塚 紀夫

Introduction

2007年〜2009年にかけて肥料価格は高騰し,その後はやや低下し落ち着いてきているが,現在も高止まりの状態である。世界規模での人口増加や食生活の変化を考えると,今後も農産物の需要が増加するのは明白であり,肥料の需要は増加し続けると予想される。特にリン酸とカリウム肥料の原料は資源の偏在と量からも,価格は長期的には上昇すると予想される。

このため,2008年頃から全国的にリン酸とカリウムの減肥試験が実施され,その結果に基づき各地で減肥基準が作成されている。佐賀県でも幾つかの品目について減肥試験が実施され,減肥基準が作成されている。

佐賀県の平坦部水田では,冬作に麦を作付けする水稲 (大豆) −麦体系,一部では水稲 (大豆) −タマネギ体系,が一般化し,平坦部農地の利用率は180%に近い。そして,稲わら・麦稈の取扱いは,飼料や堆肥等での利用や有機物としての地力向上のためのほ場への鋤込みが推奨されている。

このような状況から,リン酸とカリウムは土壌への蓄積養分や鋤込む稲わら・麦稈に含まれるものを利用することにより減肥が可能と考えられる。

そこで,佐賀県では水稲−大麦体系を基幹として,①土性を変えて水稲と大麦に対するリン酸かカリウムまたはリン酸とカリウムの減肥試験,②水稲単作と水稲+大麦の作付体系でのリン酸とカリウムの減肥に稲わら・麦稈施用の有無を組合わせた試験を実施してきた。ここでは,②の試験結果のうち水稲に関する部分を紹介したい。

2. Testing Method

1)試験場所:

佐賀県農業試験研究センター内ほ場

2)供試品種:

水稲「ヒノヒカリ」 ,大麦「ニシノホシ」

(2014年産以降は「サチホゴールデン」 )

3)栽培方法:

水稲(播種量:湿籾140g/箱,稚苗移植,栽植密度:60株/坪)

大麦(畦立て4条播種,播種量:6kg程度/10a)

4)播種・移植日:

水稲(播種:5/30頃,移植6/18頃) ,大麦(播種:12/15頃)

5)基肥の施肥方法:

水稲は植代前,大麦は播種同時条施肥

6)試験ほ場の来歴:

試験前の30年間程は概ね稲麦の2毛作

稲わらは鋤込む年が多く,麦稈は年により鋤込んだ

7)試験ほ場の土壌:

細粒灰色低地土(LiC)

8)試験区の構成:

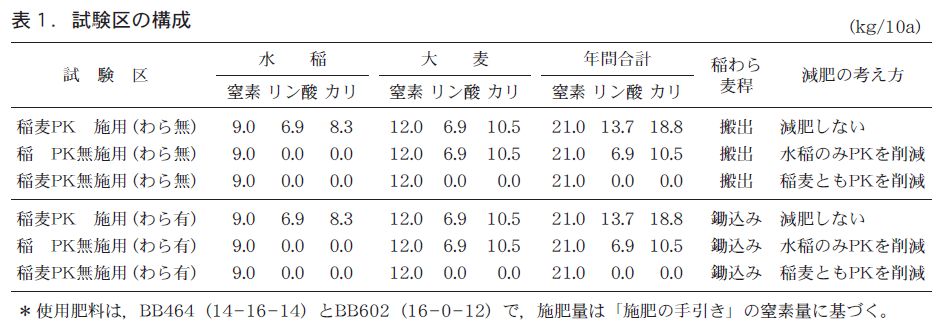

表1のとおり

*施肥は,試験開始時に県内での使用量が多い肥料 ( B B 4 6 4 ( 1 4 −16−1 4 ) とBB602 (16−0−12)) を用い,施肥の手引きの「平坦強粘質土壌」における窒素量で算出した。なお,試験開始後に低リン酸・低カリウムタイプの肥料(BB480 (14−8−10) )が新たにつくられ,平坦部ではBB464に代わり使用されているが,この試験では使用肥料は変更していない。

3.試験結果と考察

今回の多重検定(Tukey)では,処理の有意差を判定する方法として,9年間の各年平均値を試験区の反復として行った。また,実数を用いると年次変動が大きい場合には有意差が出にくいので,併せて「稲PK施用わら無」を100とした9年間の指数を反復とした検定も行った。

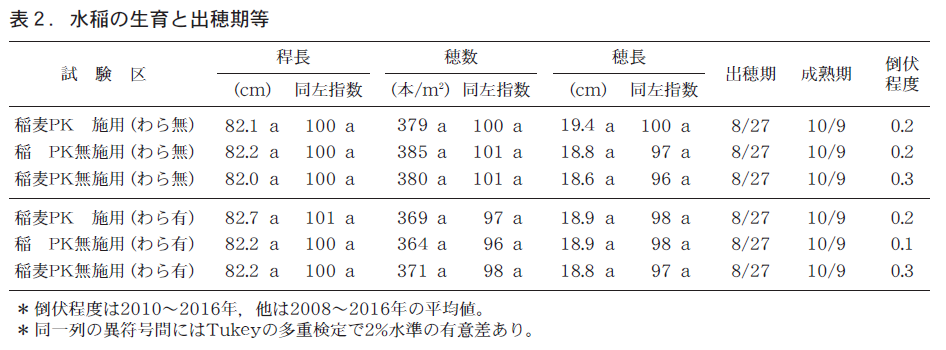

1)生育

稈長と穂数および穂長は,リン酸とカリウムの減肥(以下「減肥」とする)の影響はなく,稲わらと麦稈(以下「わら」とする)施用の有無による影響もなかった。出穂期と成熟期は全ての区が同日で,倒伏程度については全ての区が同程度であった(表2) 。また,生育中の草丈と茎数についても差はなく(データ略) ,減肥とわら施用の有無は生育へ影響しなかった。

2)収量・品質

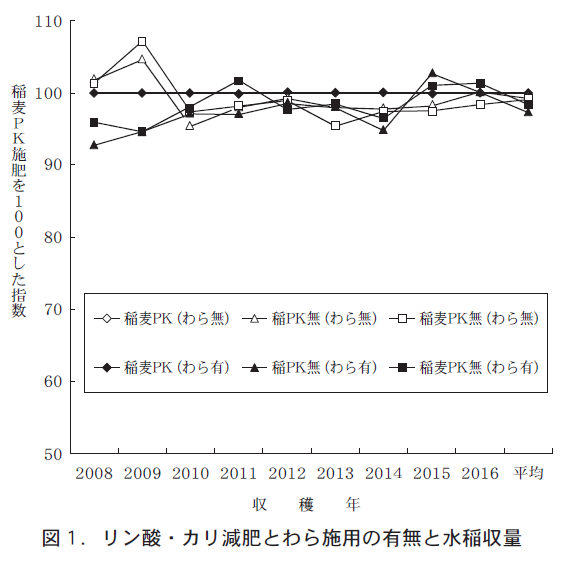

水稲の収量は,457〜616kg/10aで年次変動が大きかった。収量の推移を指数でみると,試験区間の収量差は試験開始当初の2年間程はやや大きかったが,3年目以降は小さくなった(図1) 。

平均収量は,水稲の減肥ではわら無施用が5kg/10aで,わら施用では14kg/10a減少し,稲麦の減肥ではそれぞれ5kg/10aと8kg/10a減少した。わら施用の有無と平均収量は,わら無施用の519kg/10aに対し,わら施用は535kg/10aと16kg増加した。そして,実数の検定では差は認められなか ったが,「稲麦PK施用わら無」を100とした指数についての検定では,収量が最多の「稲麦PK施用わら有」と最少の「稲PK無施用わら無」および「稲麦PK無施用わら無」の間に差が認めら れた(表3) 。

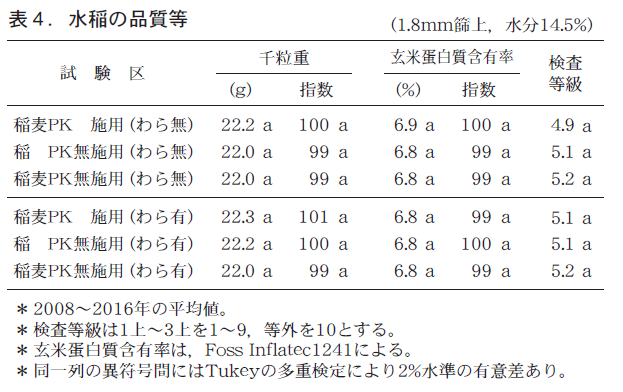

品質では,検査等級は全試験区が2等中程度とほぼ同じで,玄米蛋白質含有率は6.8〜6.9%で試験区間に差はなかった。千粒重は22.0〜22.3gで,これも試験区間に差はなかった(表4) 。

3)養分吸収

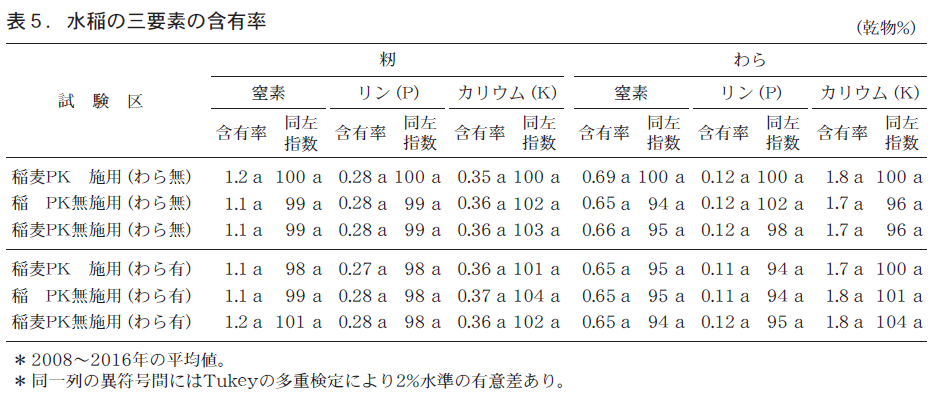

三要素の含有率は,籾とわらのどちらも減肥とわら施用の有無にかかわらずほぼ同じで,減肥とわら施用の有無は含有率に影響しなかった(表5) 。

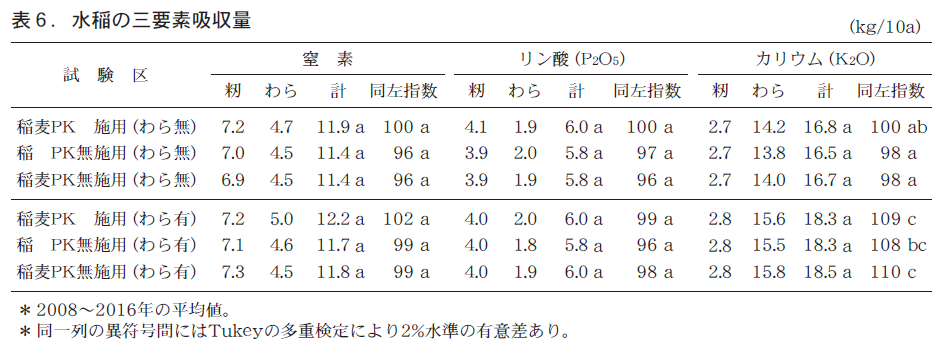

三要素の地上部吸収量は,窒素は11〜12kg/10a程度で,減肥しない「稲麦PK施用」が減肥

区よりやや多く,わら施用がわら無施用よりわずかに多いが,ともに有意差はなかった。リン酸吸収量は6kg/10a程度で,減肥とわら施用の有無の影響はともになかった。カリウム吸収量は,わら無施用の16〜17kg/10aに対し,わら施用では18〜19kg/10aと1.5〜2kg/10a多く,吸収量を指数とした検定では,わら施用による吸収量の増加は統計的に有意であった。一方,減肥はカリウム吸収量に影響しなかった(表6) 。

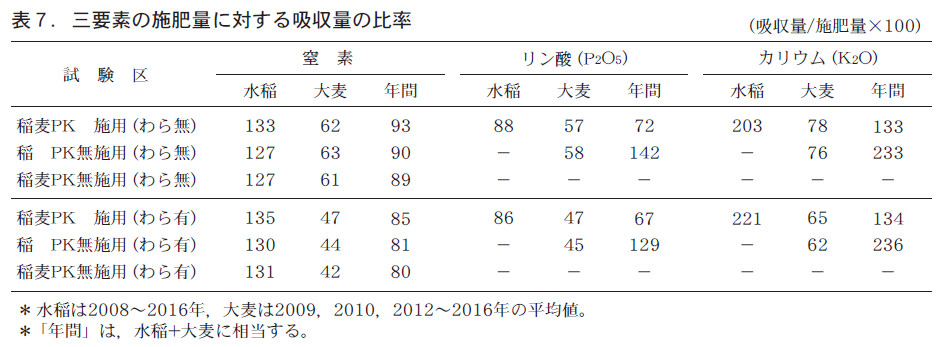

施肥に対する吸収の程度を,施肥量と吸収量が同じなら100となる”吸収量/施肥量×100”の「吸収比率」で検討した。窒素は,吸収比率は水稲ではわら施用の有無にかかわらず130前後であるが,大麦ではわら施用の有無で差があり,わら無施用が60程度に対し,わら施用では40台と2割近くも小さく,水稲+大麦の年間でもわら無施用よりわら施用が小さかった。減肥の影響は,減肥程度が大きいとわずかであるが吸収比率も大きくなる傾向がうかがえる。リン酸も窒素同様に,吸収比率は水稲ではわら施用の有無は同程度であるが,大麦ではわら無施用に比べわら施用が1割程度小さかった。

リン酸を減肥すると,年間の吸収比率は100以上となり吸収量が施肥量より多く,土壌のリン酸が利用されていることがうかがえる。カリウムは吸収量が多くて吸収比率はリン酸より大きかった。水稲では200以上と吸収量が施肥量の2倍以上で,年間では減肥しなくとも100以上で減肥すると200以上であった。このことから,カリウムも土壌由来の吸収が多いと推察される(表7) 。

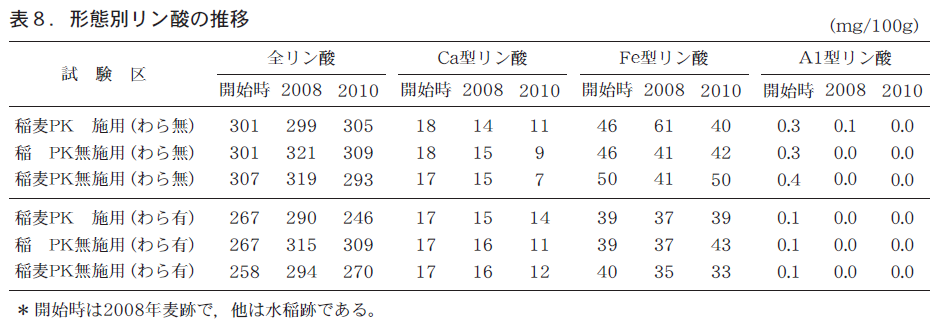

4)土壌の養分変化

試験開始時の土壌のリン酸は,全リン酸が250〜300mg/100gで,Ca型はトルオーグリン酸量に近い17mg/100g程で,Fe型が39〜50mg/100gで,Al型は殆どなかった。水稲3作後には,Ca型はトルオーグリン酸の変化に近い2/3〜1/2に減少したが,他の形態の変化は小さかった(表8) 。

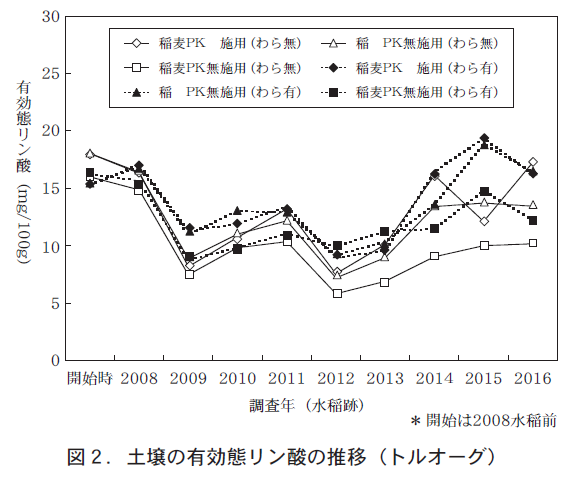

土壌の有効態リン酸のうち,トルオーグリン酸は試験開始時の15〜20mg/100gが漸減の傾向で

水稲6作後には10mg/100g前後となったが,その後は増加する傾向となった。わら施用の有無の

影響ははっきりしないが,年間を通してリン酸を施用しない「稲麦PK無施用」が他より少なくなっ

ていた(図2) 。

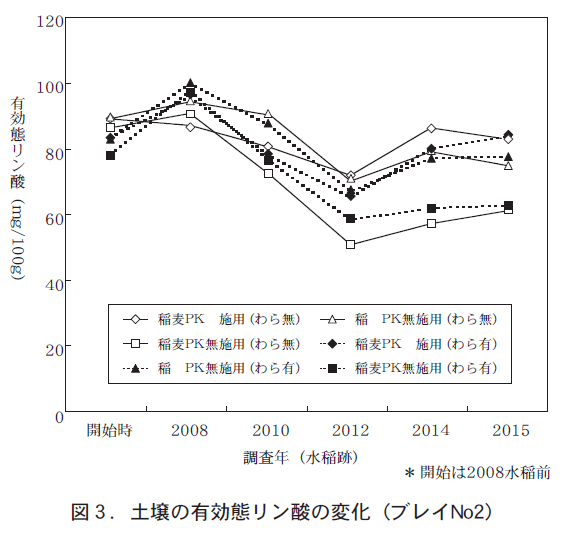

ブレイ(No2)リン酸は,試験開始時の80〜90mg/100gが水稲6作後までは漸減し,その後は逆に増加する傾向となった。わら施用の有無による差はないが,リン酸の施肥量は稲麦施用>麦のみ施肥>無施用であり,リン酸の施肥量が多いとブレイ(No2)リン酸も多くなっていた(図3) 。

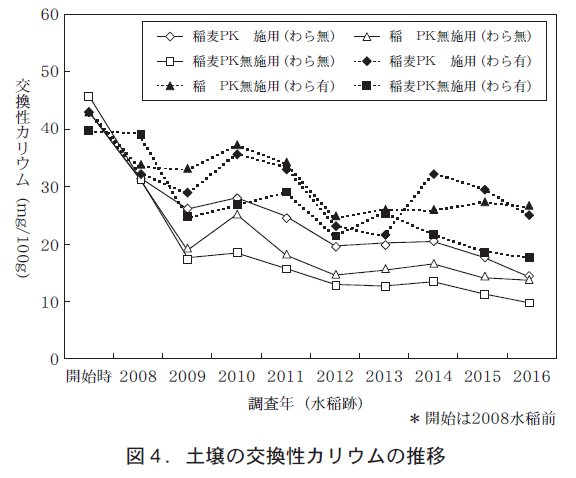

土壌の交換性カリウムは,試験開始時の40〜47mg/100gが水稲2作後までは急速に,以後は緩やかに減少し,水稲9作後には10〜30mg/100gとなった。減肥よりもわらの有無の影響が大きく,わら無施用がわら施用より減少し,カリウムを施用しない「稲麦PK無施用」が他より少なくなっていた(図4) 。

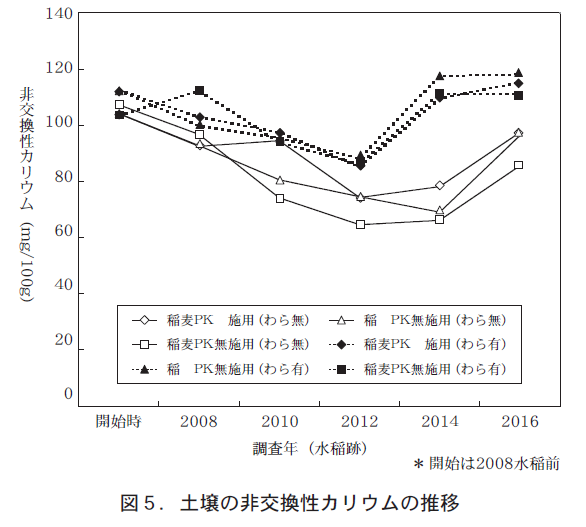

非交換性カリウムは,試験開始時の110mg/100g前後が水稲5作後までは減少したが,以後は増加した。交換性カリウムと同様に,減肥よりもわら施用の有無の影響が大きく,わら施用が無施用より多くなっていた(図5) 。

水稲9作の間に,交換性カリウムはわら無施用では10〜15mg/100g迄に大きく減少したが,交換性カリウムの2.5倍近くある非交換性カリウムは,わら無施用でも減少幅は小さく水稲9作後でも80mg/100g以上を保持している。このことから,まだしばらくはカリウム不足を原因とする生育不良は起こりにくいと考えられる。

トルオーグリン酸や非交換性カリウムが,水稲6作迄は減少し以降に増加している理由については,試料の採取や分析方法では説明できず今後検討の必要があると考えられる。

なお,当地の平坦部の粘土鉱物はモンモリロナイトとされてきたが,非交換性カリウム量が多いことからバーミキュライトを含むのではないかとの指摘を頂いており,今後の確認が必要である。

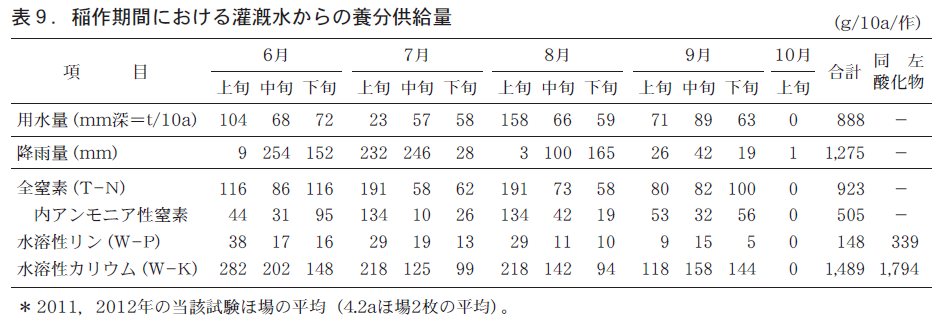

5)灌漑水からの供給量

本試験実施ほ場における水稲「ヒノヒカリ」作付け期間中の灌漑水からの10a当たりの全窒素,水溶性リン酸,水溶性カリウム供給量はそれぞれ0.9kg,0.3kg,1.8kgで,水稲の地上部吸収量に対する割合は最も大きいカリウムでも1割程度と大きくはなかった(表6,9) 。よって,水稲が吸収する養分は,主に土壌と肥料およびわらに由来すると思われる。

Summary

概ね稲麦の2毛作を30年以上続けたほ場で,水稲−大麦体系においてリン酸およびカリウムの削減と,稲わら・麦稈の施用の有無を組み合わせた試験を9年間実施し,減肥とわら施用が水稲の生育や収量・品質と土壌のリン酸・カリウムの動態に及ぼす影響を調べた。

減肥とわら施用の有無の組合わせは,生育や品質および倒伏等には影響しなかったが,収量には影響が見られた。養分吸収では,わらと籾の養分含有率には影響せず,吸収量も窒素とリン酸には影響が認められなかったが,カリウム吸収量はわら施用により増加した。また,水稲+大麦の年間吸収量は施肥量に対して,リン酸は麦で減肥すると吸収量が多く,カリウムでは減肥しなくても吸収量が多かった。

土壌のリン酸とカリウムの変化は,有効態リン酸は水稲または稲麦に施肥に比べ,わら無施用で減少幅が大きく,カリウムは減肥よりもわら施用の有無の影響が大きく,わら無施用で減少程度が大きかった。

今回の試験では,9年間は稲麦体系で水稲と大麦のリン酸とカリウムを削減できた。しかし,吸収量から見ると,減肥するとリン酸は施肥では不足し,カリウムは施肥よりも土壌由来が多いと推察された。そして,土壌の有効態リン酸とカリウムの推移や低リン酸・低カリウム型肥料の普及から,麦への施肥とわらのほ場への還元が望まれる。当然ながら土壌によりリン酸蓄積量やカリウム供給量は地域やほ場ならびに土壌によって異なるので,減肥に際しては定期的な土壌診断を行う必要がある。なお,今回の試験ほ場の土壌は,これまでの施肥歴によりリン酸が蓄積し,非交換性カリウムの量からカリウム供給力が大きいと考えられる。