Site Search

Search within product

第697号 2018(H30) .01発行

Click here for PDF version

農業と科学 2018/01

本号の内容

§日本の農業競争力強化への貢献

Jcam Agri Co.

代表取締役社長 吉川 哲也

§緩効性窒素肥料を用いた窒素栄養の学習とその教育効果

和歌山大学食農総合研究所

杦本 敏男

§pH降下型肥料の施用がレタスビッグベイン病の

発病と生育に及ぼす影響

Hyogo Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center

農業技術センター 病害虫部

岩本 豊

日本の農業競争力強化への貢献

Jcam Agri Co.

代表取締役社長 吉川 哲也

新年あけましておめでとうございます。

平成30年の年頭に当たり,本誌「農業と科学」をご愛顧いただいております皆様に一言ご挨拶申し上げます。

平成21年10月にチッソ旭肥料(株)と三菱化学アグリ(株)が合併した弊社は本年10月に10年目の節目を迎えます。これもひとえに皆様方のご指導・ご支援の賜物と改めまして厚く御礼申し上げます。

私は昨年6月26日付けでジェイカムアグリ株式会社代表取締役社長に就任いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

就任後はご挨拶等で全国を回らせていただき,いろいろなお話を伺う中で農業に従事されている方の高齢化や,後継者問題による離農など農業人口の減少により,耕作放棄地が拡大し,しいては食料自給率にも影響するという構造的な問題を抱えているとのことをお聞きし,食料問題もさることながら日本人にとってかけがえのない美しい田園風景や里山の風景が消えていくことはたいへん寂しく,残念な思いがいたします。

その一方で集落営農や法人経営体など積極的に農業経営の在り方を変えられた地域やITやロボットを使った超省力型の全く新しいスマート農業への取り組みも始まっており,今後は魅力ある農業経営で手取り収入も増え,後継者不足の解消や新しい農業者が増えることは資材を提供させていただく側にとってもたいへん歓迎すべきことです。

一昨年の農業競争力強化プログラムに続いて,昨年は通常国会で農業が将来にわたって持続的に発展していくための農業の競争力強化の取り組みを支援することを目的とした農業競争力強化支援法が成立しました。我々肥料メーカーといたしましては従来から生産設備の統廃合や事業再編などコストの削減に取り組んでまいりましたが,今後ともさらに良質でコストパフォーマンスの高い肥料をご提供し,少しでも日本の農業競争力強化に貢献できるよう努力してまいりたいと思います。

最後になりますが本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますとともに皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして新年のご挨拶とさせていただきます。

緩効性窒素肥料を用いた窒素栄養の学習とその教育効果

和歌山大学食農総合研究所

杦本 敏男

1.初めに

私は,平成29年3月まで神戸大学大学院農学研究科生命機能科学専攻農環境生物学(農学部生命機能科学科環境生物学コース)で植物栄養学に関わる講義や学生実験を通じて窒素など必須元素の機能を教えてきた。雑談で,学生に食料生産における窒素肥料の必要性について尋ねると,必ずしも肯定的な答えが返ってくるとは限らず,むしろ否定的な意見を聞くこともしばしばであった。学生は身近な環境問題に敏感なためか,肥料による水質汚染などの負の効果の方の印象が強いことが主因で,植物栄養学を教えていた自分の至らなさを感じてしまう場面でもあった。本稿では,窒素の重要性を学生に分かってもらおうと企画し,一昨年と昨年の私が分担した2年生後期(10月〜2月)と3年生前期(4月〜7月)の環境生物学実験(全教員が分担して週3日午後の3,4限に行う専門基礎実験)で行った内容と学生の感想(アンケート結果)を紹介する。

2.平成28年4月〜7月の3年生前期の実験

(ダイコンとキュウリの栽培と官能検査)

①実験内容

4月14日:

・耕耘と施肥,播種,キュウリネット張り(キュウリ苗の移植とダイコンの間引きは適当な時期の休憩時間に学生の判断で行った) 。

・種子:ダイコン4品種,キュウリ4品種(班ごとに1品種) ,ダイコンは畝に直接,キュウリはポリポットに播種し,後に圃場に移植した。

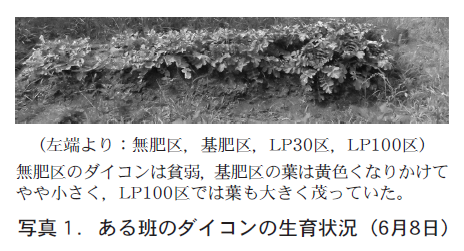

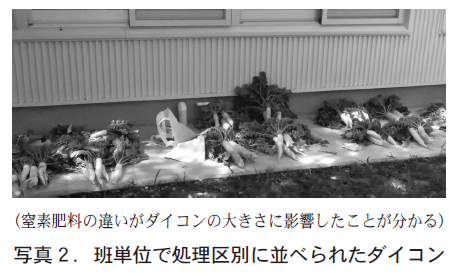

・栽培条件:肥料処理条件;班毎に4区(1区1m×1m)【無肥区:肥料は無施用,基肥区:100g/m2化成肥料(N:P:K=8:8:8) ,LP30区:化成肥料+20g/m2LP30,LP100区:化成肥料+66g/m2LP100】

6月8日:ダイコンの収穫と官能検査(品種,処理区の違うダイコンから大根おろしを作り,試食) ,キュウリの収穫と調査(重量・個数測定,以降,随時に調べた)

7月27日:キュウリの収穫と後片付け,アンケート実施

②アンケートの設問と選択肢毎の回答数,自由記述の意見(26名)

(1) 全般

ⅰ)植物の世話について(複数回答あり)

楽しかった 16

面倒だったがした 10

余りしなかった 2

・楽しかったと答えた人の意見

「思っていたより成長が早く毎日見るのが楽しかった」 ,

「蚊とブユさえいなければもっと世話をしたと思う」 ,

「大変な部分もあったが成長を感じられる点が良かった」 ,

「世話は楽しかったが端の畑だったので雑草が多くやりづらかった」 ,

「果実の成長が目に見えて分かると充実感があった」 ,

「毎日キュウリを持って帰ると家族が喜んでくれました。友人からも好評でした」 ,

「園芸は好きです」 ,

「成長が早くて目に見えて効果が観察出来て面白かった」 ,

「途中まで面倒だったが,徐々に楽しくなった」 ,

「家で植物の世話をしたことがなく,貴重な体験だったから」

・面倒だったがしたと答えた人の意見

「アブに刺されなかったら楽しかった」 ,

「キュウリがなる速度が速かったのと,大きくなるのも速かった」 ,

「キュウリは収穫量が多すぎて大変だった」 ,

「時間がないので大変でした」

ⅱ)窒素肥料の効果について

良くわかった 19

余りわからなかった 7

全くわからなかった 0

・良くわかったと答えた人の意見

「各条件によって成長の違いがはっきり見られた」 ,

「はっきりキュウリの大きさで出ていて,分かりやすかった」 ,

「区画ごとに明確な違いが見られた」 ,

「キュウリの色に差が出たように感じた」 ,

「葉の色が顕著に表していた」

・余りわからなかったと答えた人の意見

「明確な違いはなかったように感じた」 ,

「差が分かりにくかった」 ,

「LP100のキュウリも無肥のキュウリも同じくらい継続的に育ったから」

ⅲ)窒素肥料の必要性についての考え方 エピソード1

実験前 必要なもの 18

不要なもの 0

考えたことはなかった 8

実験後 必要なもの 22

不要なもの 0

わからない 4

・必要なものと答えた人の意見

「やっぱり肥料は偉大」 ,

「窒素肥料が必要だと分かった」 ,

「実学としての必要性はあるかもしれない」 ,

「窒素肥料は偉大だと思いました」

・わからないと答えた人の意見

「明確な違いはなかったように感じた」 ,

「効果の差が分かりにくかった」

ⅳ)窒素肥料の違いについて

良くわかった 13

余りわからなかった 12

全くわからなかった 0

・良くわかったと答えた人の意見

「速効性と緩効性の違いが葉の黄色化の時期に現れていた」

・余りわからなかったと答えた人の意見

「効果の差が分かりにくかった」 ,

「LP100,LP30においても効果が切れるであろう日からもキュウリができていたから」

ⅴ)肥料の窒素を食べること

良くわかった 17

余りわからなかった 8

全くわからなかった 0

・良くわかったと答えた人の意見

「少し表現が・・・」 ,

「すごいですね」 ,

「よく考えれば確かにそうだった」 ,

「窒素を吸収してキュウリが育っていることが分かったから」

・余りわからなかったと答えた人の意見

「窒素循環を体験できたということか・・・」

ⅵ)今回の実験が窒素循環についての理解に

役立つ 12

わからない 13

役立たない 2

・役立つと答えた人の意見

「窒素をまいてキュウリが吸収し,それを人間が食べていることが分かったから」 ,

「重要性は良くわかった」

・わからないと答えた人の意見

「スケールが大きすぎて」 ,

「これから再度勉強します。植物環境応答学の講義の試験でも役立つので」

・役立たないと答えた人の意見

「窒素が植物の生育に必要なことは分かるが,循環していることを示してはいない」

(2)ダイコンの栽培について

ⅰ)肥料条件の植物の生育への影響

わかった 21

わからなかった 5

覚えていない 0

・わかったと答えた人の意見

「明確な違いが見られた」 ,

「無肥は特に差が出た」 ,

「ダイコンの大きさが処理区毎に違ったから」 ,

「処理区毎にダイコンを並べるとよく生育の違いがよく分かった」

・わからなかったと答えた人の意見

「間引きを忘れて結果がはっきりしなかった」 ,

「LP100が全く育たなかったです」

ⅱ)官能検査について

楽しかった 16

面倒くさかった 9

・楽しかったと答えた人の意見

「わりと全部おいしかった」 ,

「品種による味の差が良くわかった」 ,

「難しかったがやりがいがあった」 ,

「楽しかったが狭くてたいへんだった」 ,

「生でダイコンを食べる機会はあまりないので,いろんな意味で新鮮だった」 ,

「楽しかったけど違いが分かりにくかった」 ,

「ダイコンは官能検査をするには辛かった」 ,

「微妙な違いしか分からなかったですが」 ,

「ただ,大根おろしの量が少し多かったです」 ,

「みんなで楽しく料理ができたから」 ,

「糖度計や硝酸計が不調で計測に難儀しているうちに終わっていたので味覚の方は殆ど参加できなかった」

・面倒くさかったと答えた人の意見

「作業場が狭すぎました」 ,

「面倒というよりは,ダイコンをかなりの量食べることになったのでつらかった」

(3)キュウリの栽培と果実について

(キュウリ果実は自由に持ち帰り,家などで消費した)

ⅰ)肥料条件の植物の生育への影響

わかった 19

わからなかった 6

覚えていない 1

・わかったと答えた人の意見

「でも土壌自身のポテンシャルが一番だと思った」 ,

「結果がはっきり出て分かりやすかった」 ,

「初期の採取段階で違いが分かった」 ,

「葉と重量(果実)からよく分かった」 ,

「肥料が多いと植物は大きく育つと分かったから」

・わからなかったと答えた人の意見

「無肥とは差が出そうだが,他の区画は出なさそうだ」 ,

「キュウリは収穫時期がばらばらになるので,重量で比較できない」 ,

「明確な違いはなかった」 ,

「こちらも差が分かりにくい」

ⅱ)感想

「悪くない」 ,

「キュウリ(ダイコンも)ができたのは嬉しかったです」 ,

「量が多かった」 ,

「形はきたなくても味は大丈夫だった」 ,

「スーパーで並んでいるキュウリ以上のものを感じて嬉しかった」 ,

「全然普通においしかった」 ,

「何もつけなくてもおいしかった」 ,

「おいしかった」 ,

「キュウリを収穫する適正な大きさが分からなかった」 ,

「用途としてもろきゅう,キムチ,サラダなど幅広い形でいただいておいしかった」 ,

「楽しかったです」 ,

「農学部でしかできない貴重な体験だったと思います」 ,

「浅漬けにして美味しくいただきました」 ,

「巨大化した物は不味く水っぽかった。店で売っているようなサイズの物が1番おいしかった」 ,

「浅漬けにしたらおいしかった。マヨネーズと味もおいしかった」 ,

「いつも食べているキュウリよりも少し甘みがあっておいしかったです」 ,

「形はまちまちだったが十分可食だった」 ,

「収穫の時期が少しでも遅くなっただけでも大きくなり過ぎおいしくなくなった」 ,

「一部がとても細くなったり,とても太くなったりして見た目が悪く食欲がわか

ない果実がいくつかあった」 ,

「初期の方が味が濃くおいしかった」 ,

「立派に育ってよかったです」 ,

「形が歪だった」 ,

「苦労して水をあげた分,味わって食べることが出来ました」

(4)全体の感想

「農業をすることの難しさが良くわかった」 ,

「そんなに畑につきっきりでなくても,とりあえずは実るんだなと,作物のタフさに感動した」 ,

「条件ががばがばすぎて!!有意な値が得られません!!」

3.平成27年10月〜12月の2年生後期の実験

①実験内容(10月7日,11月18日,12月22日)

ⅰ)コムギの水耕栽培による必須元素の確認

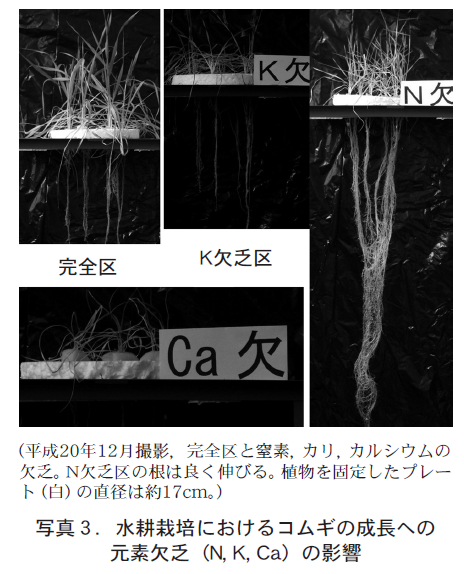

・班ごとに7元素(N, P, K, Mg, Ca, S, Fe )の何れか1種類の必須元素を含む無機塩類の水溶液(水耕栽培用の原液)を作る(Nは無添加,硝酸イオン添加,アンモニアイオン添加の3区,すべての元素を含む完全区を含め計10処理区) 。水耕用の培養液(pH6.0)を作り,1/5000aポットで栽培した(コムギ幼植物6株/ポット) 。元素により程度の差はあるが葉の黄化を観察した。KやCa欠乏区はほとんど成長できずに途中で枯死した(写真3) 。一方でN欠乏植物の生育量は少ないが,根が長く伸び,枯死しなかった。

ⅱ)土耕栽培(ポット)におけるコムギの成長への窒素施用効果の確認

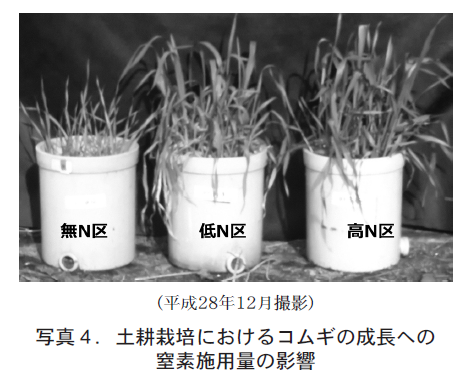

・班毎に異なるポットに3段階の量(Nとして0(無N) ,0.28 (低N) ,1.4g (高N) )の硫安を加え,コムギを播種し(6株/ポット) ,屋外で育てた。2カ月後,無Nのコムギは小さく,一方,高Nでは葉の緑色は濃くしなだれた。(写真4) エピソード2The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

②アンケート結果(最終日に無記名で記入)

実験 〇 △ ×

ⅰ)水耕栽培 16 3 2

ⅱ)土耕栽培 14 7 0

印の意味

〇:良くわかった

△:少しわかった

×:分らなかった

③まとめ

水耕栽培実験による必須元素の必要性の理解度は高く,土耕による窒素肥料の重要性の理解度はやや低かった。水耕や土耕での植物成育への各処理の影響ははっきり出ていたにも関わらず理解度が異なっていた。この原因は,水耕栽培は実験室横の廊下で行い,常に目に触れたが,土耕ポットは圃場に置いており,観察する機会が少なかったことが原因として考えられた。

4. Conclusion

今回の一連の実験で,高度な器具を必要としたのは水耕栽培だけである。植物を異なる肥料条件で食べられる様になるまで栽培することには時間,学生のやる気と手間,場所を必要としたが,費用は僅かであった。粒状の緩効性窒素肥料は直接手で触っても問題ないので,小学生の植物の生育実験に用いれば,窒素(肥料)が植物の生育に役立つことを実感することが出来て,食育に役立つのではないかと感じた。

(補足)

エピソード1:窒素肥料について,栽培実験を開始する前の考え(印象)を尋ねたところ,大半(約75%)が必要なものと回答した。これは一般人に比べてかなり高いと思われる。この理由として,2年後期の学生実験や植物栄養学の授業で硝酸イオンなどの無機態窒素が植物の成長に必要なものであることを理解していること,渡辺和彦氏(一般社団法人 食と農の健康研究所理事長)にヒトの健康に役立つ野菜の硝酸イオンについての最近の知見(硝酸イオンによるピロリ菌の感染抑制,心筋梗塞の発症予防効果などの硝酸イオンの健康に役立つ機能についての学術論文)を紹介していただいたことも影響しているのかも知れない。実験前には窒素肥料は「必要なもの」と答えた学生が,自分の結果が明瞭でなかったので,実験後には「分からない」と答えが変わった。一方で,実験前に「考えたことはなかった」8名の過半数が実験後は「必要なもの」に変わった。

エピソード2:5年ほど前の秋の学生実験で,播種後一月ほどのある日に,学生からコムギの葉を刈り取ったのかと問われた。無N区や低N区のコムギの葉はそのままだったが,高N区のほとんどの葉が根元近くからハサミで切ったように無くなっていた。原因は,侵入したイノシシが柔らかいコムギの葉を食べたためと分かった。それを聞いた女子学生が,イノシシは化学肥料を気にしないのねとつぶやいた。

pH降下型肥料の施用がレタスビッグベイン病の

発病と生育に及ぼす影響

Hyogo Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center

農業技術センター 病害虫部

岩本 豊

Introduction.

兵庫県の淡路島南部では,温暖な気候を利用して,タマネギ,レタス等を中心とした三毛作農業が盛んに行われている。この中のレタス栽培において1994年頃からビッグベイン病(写真1)が発生し,生産の障害となってきた。

レタスビッグベイン病は,ウイルスによる病気であるが,土壌中に生息する糸状菌(かび)がウイルスを伝搬(媒介)し,発病に至る病害である。初発生から現在まで,様々な防除に関する研究が行われてきた。その研究成果と現場の努力により,年々増加していた本病の発生は鈍化し,発生圃場率で約30%前後に抑えられ,現在,産地を維持している。本病は土壌pHによって,その発病が左右されると報告されており2) ,その原因としては,土壌pHを低くするとウイルスを運ぶ媒介菌の運動性に影響を与えることが一因と考えられている。

そこで,レタスビッグベイン病の新たな制御技術の開発を目的に,土壌pHを低下させる新しいpH降下型肥料を用いることによって,本病による被害を低減させることを検討した。

材料および方法

Ⅰ 室内検定

1.材料

試験に用いた土壌は,兵庫県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター(南あわじ市)内のビッグベイン病発生圃場から2015年に採取した。また,試作pH降下型肥料は,ジェイカムアグリ株式会社によって製造された窒素成分の形態および組成の異なる10種類(試作肥料2015−1〜2015−10)と現地慣行肥料(スーパーIB890:N:P:K=18:9:10,ジェイカムアグリ株式会社)を用いた。

2.土壌pHの測定

土壌pHの測定とレタス栽培のために,底面に排水のための穴を7カ所あけた200ml容プラスチックカップに検定土壌を充填し,各試作肥料を窒素成分で40kg/10aとなるように混和し,底面より水が出る程度に水道水で灌水した。土壌pH(H2O)の測定は,乾土10gを100ml容のビーカーに入れ,乾土に対する水の比が1:5になるように蒸留水を加え,ガラス棒で撹拌後,約1時間放置してガラス電極式pH計で測定した。測定は,採土直後(無処理土壌) ,レタス定植時(施肥1週後) ,定植4,8週後に行った。

3.媒介菌の感染抑制効果の検定

前述の汚染土壌を充填したプラスチックカップに,あらかじめ無病土で1週間育苗した本病罹病性品種「サントス2号」のレタス苗(子葉期)をカップ当たり6株移植した。その後,人工気象器(18℃,20,000lx,24時間連続照明下)内で4週間育苗後,レタス苗を抜き取り,根部を水道水で丁寧に水洗した。レタスの根への媒介菌の感染状況を確認するため,光学顕微鏡で検鏡した。検鏡はレタスの主根から伸長した側根の基部から1cmを対象に行い,1肥料区につき1株当たり5カ所検鏡し,レタス根内に形成された媒介菌の遊走子のうおよび休眠胞子数を計測した。計測した媒介菌感染数より,慣行肥料区を100とした感染指数を求めた。

4.発病抑制効果の検討

媒介菌感染試験で用いた試験カップをさらに人工気象器内(18℃,20,000lx,24時間連続照明下)で4週間育苗後,それぞれの試験区について,本病の病徴の発現の有無を観察し,発病株率を求めた。

Ⅱ 圃場試験

1.試験圃場

試験は2015年度に兵庫県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター(南あわじ市)内のビッグベイン病汚染圃場(灰色低地土)において,冬および春穫りの連続2作穫り栽培で行った。試験圃場は前作に水稲を作付・収穫後,ロータリーで十分に耕耘し,全地球測位システム(GPS)散布コントローラを装着した局所施肥機により試作肥料を畝内2条に施用した。

2.供試肥料

本試験に供試した肥料は,室内試験でpH降下能および発病抑制効果の点で有望であった試作肥料(2015−3,2015−7,2015−8および2015−10)である。また,慣行区(2015−C)としてスーパーIB890(N:P:K=18:9:10)(1作目)および燐硝安加里S400(N:P:K=14:10:10)(2作目)を用いた。施用量は,いずれの試験区も窒素成分で40kg/10aになるように試作肥料区2作分の肥料を元肥として一度に施肥した。慣行区の窒素成分は1作目20kg/10a,2作目20kg/10aとし,作毎に1作目は全層施用,2作目は1作目レタス植え穴に施用した。

3.供試品種

試験に供試したレタス品種は,1作目「レガシー」(タキイ種苗) ,2作目「アモーレ」(ツルタ種苗)で,いずれの品種もビッグベイン病に対して罹病性の品種であった。

4.耕種概要および発病・生育調査

栽植密度は,畝幅130cm,株間26cmの2条千鳥植えとした。試験区制は1区6.1m2,36株/区,3反復で行った。播種,定植および収穫日は,1作目:2015年9月17日,10月13日,12月21日,2作目:2016年1月28日,3月17日,5月5日であった。なお,トンネル被覆は,2015年12月10日から被覆し,2016年4月14日に除去した。発病調査は,1作目のみ行い,2015年12月14日に各区全株に対して行った。生育調査は収穫時に行い,全重,球重,階級および規格を調査した。

結果および考察

Ⅰ 室内検定

土壌pHの推移

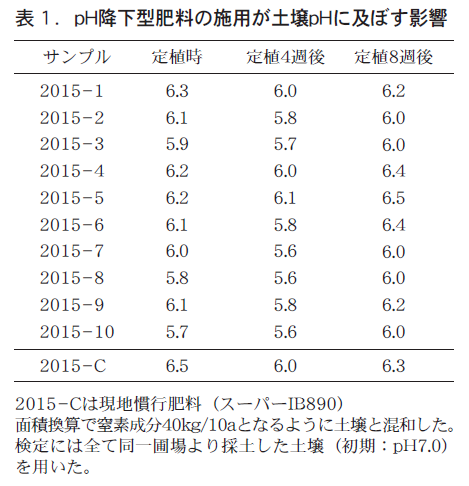

試作肥料を混和した土壌pHの推移を表1に示した。

採土直後の検定土壌のpHは7.0であったが,試験に供試した肥料は慣行肥料も含めて定植時には土壌pHを降下させていた。降下の速度が速かった肥料は,2015−3,2015−8および2015−10で,この3肥料の土壌pHは,6.0を下回っていた。定植時以降も各試験区とも土壌pHは降下を続け,前述の3肥料の中で定植4週後に最も低い値を示したのは,2015−8および2015−10で5.6まで低下した。その後,定植8週後の調査では若干上昇傾向に転じていた。

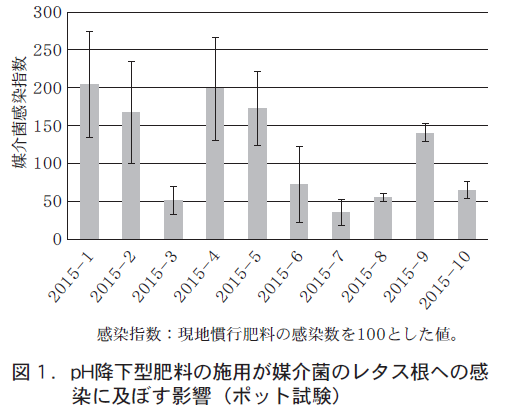

2.媒介菌感染抑制効果

pH降下型肥料の施用がレタスビッグベイン病ウイルスを媒介する糸状菌の感染に及ぼす影響を光学顕微鏡で観察したところ,感染抑制効果が顕著に認められた肥料は,2015−3,2015−7,2015−8および2015−10であった(図1) 。この結果は,前述した土壌pHの変化とも良く符合し,pH降下能の高い肥料区ほど媒介菌の感染も少ない傾向であった。

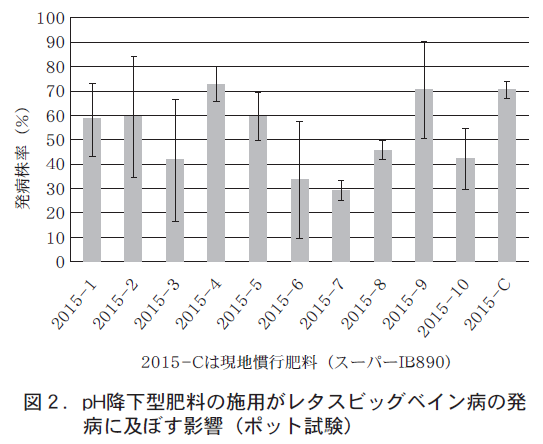

3.pH降下型肥料の施用が発病に及ぼす影響

試作したpH降下型肥料の施用が,本病の発病に及ぼす影響を図2に示した。その結果,媒介菌の感染指数が低い肥料区では,発病も少ない傾向であった。

以上の結果より,媒介菌感染抑制効果および発病抑制効果を総合的に判断すると,2015−3,2015−7,2015−8および2015−10の肥料が本病を軽減させるのに有望であった。

植物病害は,病原体,宿主および発病環境の3条件が満たされたときにはじめて発病に至る。つまり,本病のような土壌菌媒介性ウイルス病害の防除には,土壌環境要因を制御することによって,発病をある程度抑制することができると考えられる。相野ら1) は,食酢を潅注処理することによって,また,西口ら3) は亜リン酸資材の施用によってビッグベイン病の発病が抑制されることを報告している。この発病抑制効果の原因として,岩本ら2) は本病の媒介菌は,土壌pHが6.0を下回るとレタス根への感染が抑制されることを明らかにしている。つまり,圃場の土壌環境を耕種的に改良し,媒介菌を制御することによって,ビッグベイン病の発病抑制が可能であることが示唆される。この室内試験では,ビッグベイン病の発病を低減できる肥料候補を選抜できた。これは,生育初期の土壌pHを6.0前後に制御し,媒介菌の感染を抑制することが発病の軽減に結びついたものと考えられた。

Ⅱ 圃場試験

1.実圃場における発病抑制効果

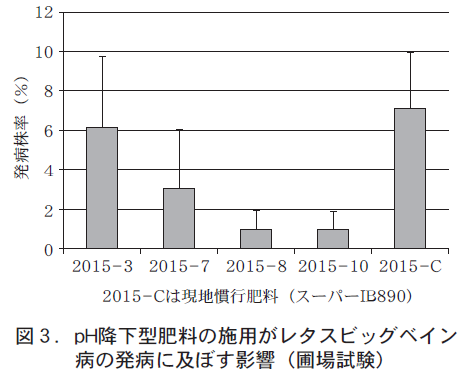

試験を行った2015年度のビッグベイン病の発生は少発生で推移した。この原因としては,定植から生育前半の降水量が少なく,媒介菌の初期感染が抑制されたこと,11月〜12月中旬の気温が例年と比べて高く推移したことによると考えられる。このように少発生条件下の試験ではあるが,実際の圃場を用いた試験で,2015−C区の発病株率が7.1%であったのに対して,試作肥料区は,2015−3処理区以外は,いずれも発病抑制効果が認められた。特に2015−8および2015−10処理区の発病株率はともに約1%となり,発病抑制効果が室内検定だけではなく,実圃場においても確認できた(図3) 。

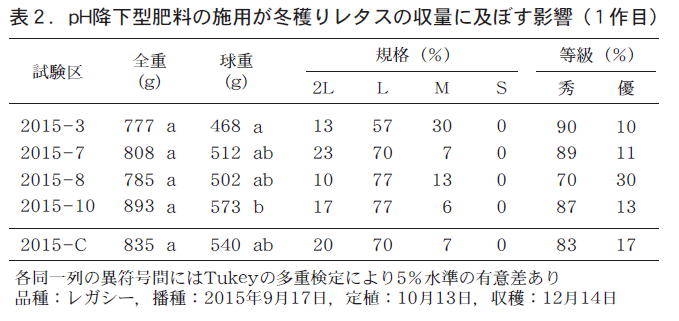

2.pH降下型肥料がレタスの生育に及ぼす影響

レタスの生育については収穫時の調査で,1作目の冬穫りレタスでは,全重に有意差は無く,球重で2015−3処理区がやや小玉傾向を示したが,それ以外の2015−7区,2015−8区および2015−10区は慣行区と有意差はなかった。規格については,2015−3処理区はL球およびM球中心であったが,それ以外の試験区および慣行区はL球主体の生育であった。等級については,いずれの試験区も秀品率が70%以上であったが,特に秀品率が高かった試験区は,2015−3区,2015−7区および2015−10区であった(表2) 。

2作目の春穫りレタスでは,生育はいずれの試験区とも良好で,全重および球重とも慣行区と比較して有意差は認められなかった。等級は,1作目と同様に2015−8区が,他の試験区と比較して秀品率がやや低かったが,90%以上を確保しており,慣行肥料区と同等と評価できた(データ省略) 。

圃場試験において防除効果が確認されたことは,室内試験の結果とも符合し,新たな防除技術としての可能性を示唆する結果であり,試験に供試した試作肥料を生育面,経済性および病害抑制効果を総合的に判断すると,2015−8および2015−10が有望であった。また,試作肥料が,現在,栽培場で施用されている慣行肥料とほぼ同等の生育を示したことから実用性は十分にあると考えられた。しかし,ポット試験で防除価60程度であり,本技術のみでビッグベイン病を完全に防除することは困難である。そこで,これまでに開発されてきた化学的防除,物理的防除および耕種的防除法などの個別技術との組み合わせにより,さらに抑制効果を向上させることが必要であろう。また,本技術は土壌pHを制御することによって抑制効果を得ようとするものであるが,栽培現場の圃場条件は必ずしも一定ではない。個々の圃場で土壌pHや土性などの条件は異なるので,その利用にあたっては,あらかじめ土壌診断を行った上で利用することが必須と考えられる。

本研究は,内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」(管理法人:農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター)によって実施した。

References

1)相野公孝・小林尚司・岩本豊・神頭武嗣・松浦克成・津田新哉(2007)

日本植物病理学会報73 (3):230−231

2)岩本豊・前川和正・松浦克成・相野公孝(2012)

土と微生物66 (2):76

3)西口真嗣・前川和正・岩本豊・松浦克成・中野伸一・佐藤毅(2014)

植物防疫68 (10):585−589