Site Search

Search within product

第689号 2017(H29) .04発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成29年4月

本号の内容

§水稲育苗用培土の物理性について

(第1報)水稲の育苗箱全量施肥における

培土と施肥位置が苗の生育に与える影響

農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域

上級研究員 高橋 智紀

Jcam Agri Corporation Tohoku Branch

技術顧問 吉田 光二

§ Reports on production areas

宮崎県におけるロング肥料とLP肥料を用いた

「ピーマンの植穴施肥」技術について

宮崎県経済連 営農振興課

技術主管 横山 明敏

§水稲育苗用培土の物理性について

(第2報)水稲作における育苗箱全量施肥に適した

培土の物理的性質と簡易な診断

農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域

上級研究員 高橋 智紀

Jcam Agri Corporation Tohoku Branch

技術顧問 吉田 光二

水稲育苗用培土の物理性について

(第1報)水稲の育苗箱全量施肥における

培土と施肥位置が苗の生育に与える影響

農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域

上級研究員 高橋 智紀

Jcam Agri Corporation Tohoku Branch

技術顧問 吉田 光二

1.背景と目的

水稲生産では近年,省力化のために必要苗箱枚数を従来の半分以下である12枚/10a程度にまで減らす疎植栽培が提案されている。育苗箱全量施用をこれに対応させるためには1200g/箱程度の「苗箱まかせ」を苗箱に施用する必要がある。

このような多量施用は苗箱内の水環境に大きな影響を及ぼすことが懸念される。また苗箱内への施肥位置についても現在「混合施肥」 ,「層状施肥」 ,「箱底施肥」という3種の方法が存在しており(吉田・上野,2014) ,これらの施肥位置の違いも水環境に影響を与えると考えられる。そこで筆者は「苗箱まかせ」の施肥量および施肥位置が水稲育苗時の生育に与える影響について検討したので紹介する。

2.実験方法

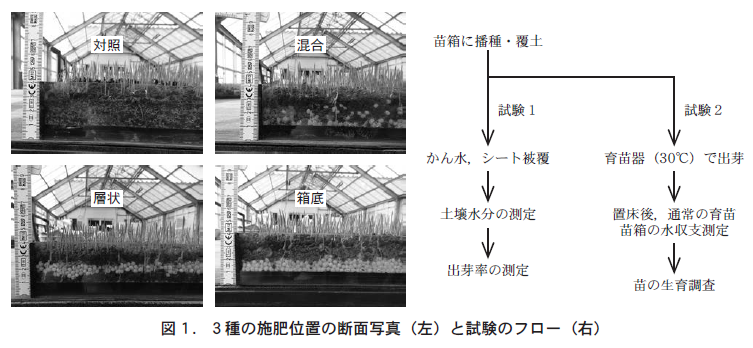

2014年および2015年に,以下に示した試験1,試験2の2つの試験を行った(図1) 。全8種類の培土を用い,施肥位置として「混合施肥」 ,「層状施肥」 ,「箱底施肥」の3方法を,施肥水準として0,600および1200kg/箱を検討した。方法の詳細については高橋ら(2016)にあるので,以下に概要のみ説明する。

(1)試験1:保温シート被覆期間

試験1では無加温育苗での保温シート被覆期間を対象とした。この期間は長期にわたって無かん水期間となることが特徴である。両年とも4月18日に苗箱に播種後,無加温のままハウスに置床し,ビニール資材(シルバーポリトウ#90,東罐興産株式会社)で被覆した。被覆期間を9日間とし,苗箱全体の水収支と覆土(表層5mm)の土壌含水比を2日おきに測定し,9日目には出芽率を求めた。

(2)試験2:保温シート除去後の育苗期間

被覆シートを除去し苗にかん水する期間についても水環境と苗の生育を調査した。試験2のために,出芽が問題とならないように育苗器によって加温し出芽が充分に揃った苗箱を準備した(図1) 。置床後,毎日7:30〜8:00の間に1600mL/箱のかん水を行った。かん水期間中は苗箱ごとのかん水量,浸透水量,蒸発散量およびかん水前後の含水量を測定し,播種33日後に片手持ちでのマット強度を3段階で評価し,苗の乾物重を測定した。

Results and Discussion

(1)試験1:保温シート被覆期間

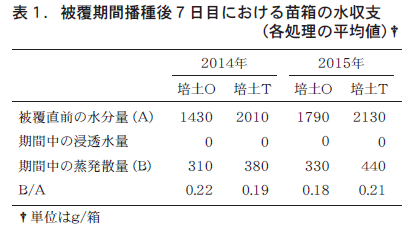

被覆期間の苗箱の水収支は表1のとおりである。苗箱の水分量は培土の種類によって変化するが,いずれの区においても苗箱からの浸透はなく,水の消失は蒸発によるものであった。また,その割合は苗箱中の水分の20%であった。これらの結果は被覆期間中に多くの水が苗箱表面から失われることを示している。

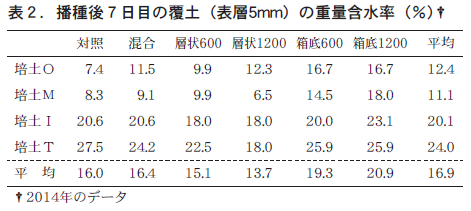

表層5mmの覆土の含水率は表2のようであった。4培土の平均値をみると層状施肥では含水率が小さく,箱底施肥では大きい傾向であった。また,培土の種類による差も大きく,覆土の乾きやすい培土O,培土Mは最大容水量が小さな培土であった。分散分析の結果では,培土の種類および施用方法ともに有意差が認められた(p<0.01,データ省略) 。層状施肥で表層が乾きやすい理由として,覆土直下に「苗箱まかせ」の層が存在することが考えられる。表1に示したように被覆期間中は主に苗箱表面からの水の蒸発が進行する。この時,より深部の水が毛管上昇により上へと移動するが,層状施肥では途中に存在する被覆尿素の層が毛管水の連結を遮断し,表層の乾燥を早めていると考えられた。層状施肥600g/箱区と1200g/箱区では表層土壌の乾燥程度に有意な差はなく,施肥量が増加することは必ずしも表層土壌の乾燥を助長しなかった。このことは表層土壌の乾燥には施肥量よりも施肥位置の影響が大きいことを示している。

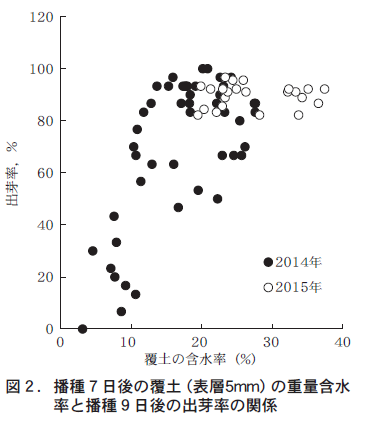

次に出芽率との関係をみると,表層の含水率が高い苗箱ほど出芽率は高まった(図2) 。これは表層の過乾燥が出芽不良の原因となりうることを示している。2015年は2014年ほど表層が乾燥せずに,出芽率は高い傾向であった。このように過乾燥による出芽不良には年次やハウスの環境によって大きなばらつきがあると考えられるが,そのリスクは充分に認識しておく必要があろう。

(2)試験2:保温シート除去後の育苗期間

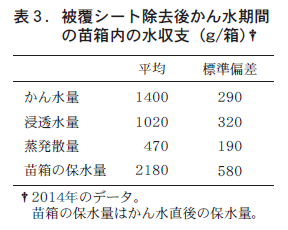

被覆除去後の苗箱内の水収支を表3に示した。育苗期間中の日蒸発散量は平均470g/箱,晴天時では最大680g/箱であり,最低でも苗箱内に680g/箱程度の有効水が必要であると考えられた。

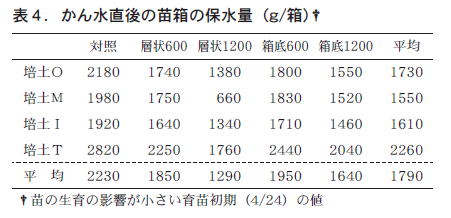

一方,苗箱内の水分量は施肥量が多いほど小さくなり,箱底施肥よりも層状施肥で小さくなる傾向がみられた(表4) 。最も水分量が小さくなった組み合わせは培土Mと層状施肥1200g/箱であり,かん水直後の苗箱の水分量は660g/箱であった。この値は日蒸発散量の最大値(680g/箱)にほぼ等しく,培土の種類や気象条件によっては苗箱へのこれ以上の施肥は水ストレスによる生育低下のリスクを高めると考えられた。

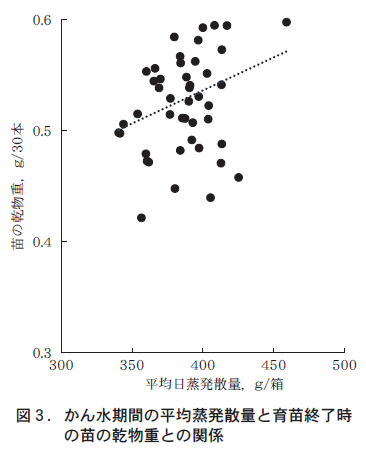

育苗終了時の苗の乾物重とそれぞれの苗箱の平均蒸発散量の間には有意な相関があり,蒸発散量が大きい苗箱では乾物重が大きい傾向が見られた(図3) 。これは充分な蒸発散が行われていない苗箱では水ストレスにより気孔が閉じ,光合成速度が低下したことにより乾物生産が低下したためと考えられる。しかし,蒸発散量の乾物への寄与率はr=0.30と小さく,この影響は軽微であると考えられた。以上から,水ストレスは乾物低下の一因とはなるものの,1日1回充分なかん水を行えば,今回設定した試験条件では1200g/箱施用区においても深刻な水ストレスは生じないといえる。

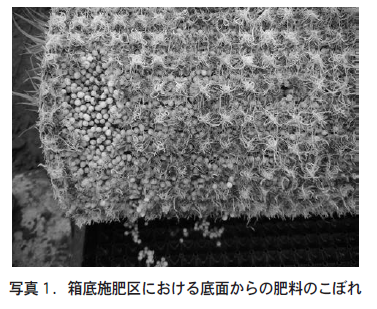

各処理区のマットの片手持ち適正を検討したが,処理によって有意な差はなく,すべての区でほぼ良好なマット強度が得られた(データ省略) 。箱底施肥区の一部において底面からの肥料のこぼれが認められたが(写真1) ,この原因は明らかではなく,今後の検討課題である。

4.全体をとおした考察とまとめ

保水性が小さな培土を用いる場合,無加温で出芽を促す被覆期間に水不足となり,出芽率が低下する恐れがあると考えられた。被覆期間における過乾燥には施肥量の影響はなく,疎植等による施肥量の増大は必ずしも出芽不足の原因となるとはいえない。

一方,出芽後の毎日のかん水処理については生育に大きな影響はなかった。施肥位置や培土の種類によって苗箱の保水性は異なり,生育への影響がわずかに見られるものの,影響は小さかった。しかし,培土と施肥位置の組み合わせによっては培土の保水量が著しく小さくなるため,1200g/箱以上の多量施用には注意を要する。

以上より,1200g/箱程度までの施肥量においては施肥量の多量施用による苗箱の水分保持量の低下は大きな問題とならないと考えられた。一方で多量施用と独立した問題として被覆時の出芽不良が懸念される。これを回避するためには,最大容水量の大きな培土を用いること,播種時に充分なかん水を行うこと,速やかな出芽を図ること,混合施肥あるいは箱底施肥を検討することが重要である。

References

●高橋智紀・西田瑞彦・吉田光二(2016)

水稲の育苗箱全量施肥における培土と施肥位置が苗箱内の水分環境に与える影響,

東北農研報,118,57−68.

●吉田光二・上野正夫(2014)

図解「苗箱まかせ」を使いこなすためのハンドブック東北版,

ジェイカムアグリ

< 産地レポート>

宮崎県におけるロング肥料とLP肥料を用いた

「ピーマンの植穴施肥」技術について

宮崎県経済連 営農振興課

技術主管 横山 明敏

JAはまゆうの「促成ピーマン」において,年明け後の収穫や整枝作業との競合で追肥が遅れ,草勢低下によって反収が伸びない状況がありました。そこで追肥遅れを回避することを目的に平成23年から植穴施肥の取り組みが始まりました。植穴施肥とは,植付け部分の下に施肥を行う局所施肥の1つです。

はじめはロング肥料だけで植穴施肥の検討を行っていましたが,コスト低減と追肥効果を高める目的で,翌年からはロング肥料とLP肥料を併用した取組みを始めました。平成25年には,施肥技術がおおむね確立したことで ①ロング413(270タイプ)の単用と ②ロング413(270タイプ)とLPS(160タイプ)を併用した2つのタイプが日南管内で広く普及し,安定生産につながっています。

また植穴施肥を行ったことで,うどんこ病の発生が少なくなったり根に近い土壌中のリン酸や加里が減少するなどの副次的な効果もみられています。

その後,平成26年にはJA尾鈴の促成ピーマンで普及し,平成27年にはJAえびの市の夏秋ピーマンとJA西都の促成ピーマンで,平成28年からは宮崎中央管内でも試験栽培が始まるなど,徐々に広がりを見せています。

平成28年には,ロング肥料とLP肥料を2回施用する手間を省くため,両者を混合した「ピーマン植穴一発くん」が販売され,技術が普及するための体制も整いつつあります。

1.植穴施肥の基本的な技術

1)基肥は,基準通りに施用します。

2)10a当たりの植付け本数と窒素追肥量から1株当たりの植穴施肥量を決めます。

3)追肥の一定量を植穴肥料として用い,養分吸収のピーク時に肥料不足が予想される場合の追肥分として残しておきます。

4)植穴施肥を行う場合は,草勢観察と共に汁液診断などで栄養状態を確認しておきます。

5)植穴に施用した肥料は,窒素の溶出がスムーズにいくように土壌とよく混ぜておきます。

6)植穴施肥に用いる肥料のタイプは,作型や栽培期間などにより異なります。

7)植穴施肥を行う圃場は,地力( 窒素肥沃度)が高い方がよい。

2.植穴施肥の方法

1)ピーマンを10アール当たり1000株定植,窒素追肥量25kgと仮定して,このうち何kgを植穴に施肥するかを決めます。例えば,窒素追肥量のうち18kgを植穴に施し7kgは窒素不足時の液肥分として残します。植穴にはロング肥料とLPS肥料を同じ量を施すとすると18kg÷1000株=窒素18g/株となります。ロング肥料の窒素の保証値は14%,LPS肥料の窒素の保証値は41%ですので,一対一に混合したとすると混合物の窒素は27.5%になります。18g÷(27.5÷100)=65.45gの2分の1の32.7gをそれぞれ植穴に施用することになります。

2)肥料の計量は,ペットボトルなどを使って計量用の容器を作っておくと便利です。

3)肥料は,植穴内で土壌とよく混ぜておきます。

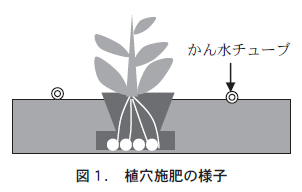

4)植穴施肥を行った株元に水が十分かかるように畦はかまぼこ型の形状にならないようにします。水が株元にかからないと窒素の溶出が遅れる原因となるので,かん水チューブの配置など注意が必要です。

水稲育苗用培土の物理性について

(第2報)水稲作における育苗箱全量施肥に適した

培土の物理的性質と簡易な診断

農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域

上級研究員 高橋 智紀

Jcam Agri Corporation Tohoku Branch

技術顧問 吉田 光二

1.背景と目的

水稲作における育苗箱全量施肥では苗箱内の培土の一部を被覆尿素に置き換えるため,育苗箱の保水量は慣行栽培に較べて小さくなってしまう(高橋ら,2016) 。さらに近年では疎植栽培の普及により面積当たりの必要苗箱数を少なくする傾向があり,これに対応するためには箱当たりの施肥量を増やすことが必要となる。このように育苗箱全量施肥と疎植栽培の普及は結果として苗箱に入れる培土の量を減少させることにつながるため,保水性に優れた培土を選ぶことはますます重要になると思われる。

前報で示したように苗箱の保水特性を考える場合,かん水を軸に,シートで被覆されかん水ができない出芽までの期間,出芽後毎日かん水を行う期間の2つに分けることができる(高橋・吉田,2017) 。ここではこの2つの期間について適正な培土を選定するための方法を提案する。

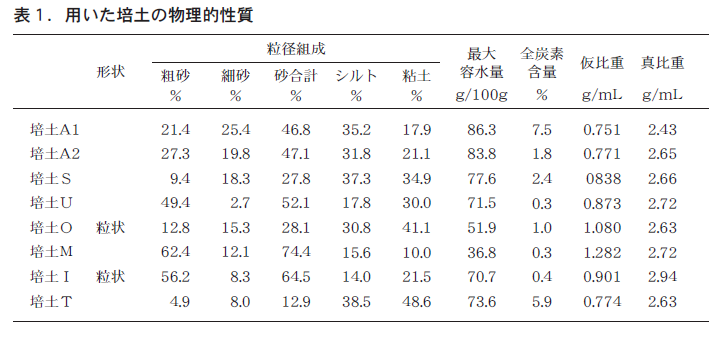

2.供試培土

一般に流通している8種の育苗培土について物理特性を測定した(表1) 。以降に紹介するデータはこれらの培土を使った試験によって得られたものであり,詳細については高橋ら(2016)を参考にされたい。

3.保温シート被覆期間の過乾燥の評価

第一に問題となる期間は,育苗箱に播種を行った後,保温シートで被覆し,無加温で出芽を促す期間である。この期間はかん水ができないため,覆土が過乾燥となり出芽阻害を引き起こすリスクがある(高橋ら,2016) 。このリスクを低下させるには最大容水量の大きな培土を用いること,肥料の施肥位置を適切に選択することが重要となる。また,この期間は苗箱への施肥量自体は大きな問題とならない。

最大容水量は培土が保持できる最大の保水量と考えることができる。『人工床土の品質等について(農林水産省農蚕園芸局農産課,1988) 』では培土の最大容水量について「留意すべき値」が50g/100gと定められている。また高橋ら(2016)の結果では最大容水量が51.9g/100g以下の2つの培土で覆土が過乾燥となり出芽が劣る場合が認められている。

厳密な最大容水量の測定には専用の器具が必要となる。しかし以下の簡易診断法を利用すれば特別な器具なしで,おおよその値を推定することができる。

(1)最大容水量の簡易診断法

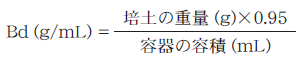

培土を室温で十分乾燥させ,計量カップのような容積のわかる容器に軽く詰め,容器内の培土の重さを測定する。得られた値からまず仮比重(以下,Bdとする。単位はg/mL)を求める。

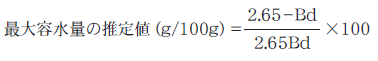

次に最大容水量の推定値(g/100g)を以下の式から計算する。

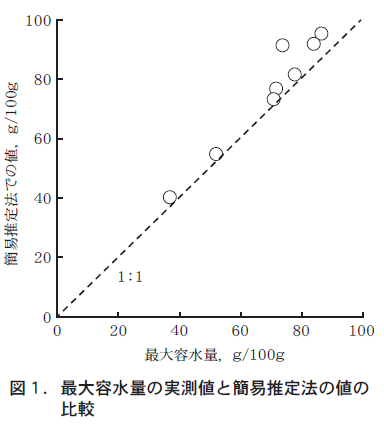

簡易診断法による推定値と実測値を比較した結果を図1に示した。両者にはほぼ1:1の関係があるが,推定値はわずかに過大評価をする傾向がある。培土の適性を診断する際にはこの点を留意し,先に示した50g/100gよりも大きめの値を基準とすることを勧めたい。

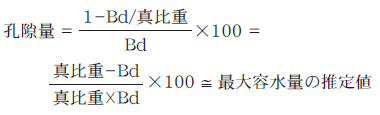

(2)簡易推定の原理

最大容水量は培土を軽く充填した時の孔隙量にほぼ一致する(実際には孔隙すべてが水で飽和するわけではないので,この仮定がやや過大な見積もりとなる原因である) 。この時の孔隙量は以下の式でほぼ予想できる。

さらにほとんどの土壌で真比重は2.60〜2.70g/mLの範囲に分布しており,室温で十分乾燥させた土壌の重量含水率は約5%である。先に示した推定式では表1で得られた真比重の中央値である2.65g/mLを利用している。ただし,表1には軽量培土は含まれておらず,軽量培土についても2.65g/mLを使用できるかどうかは未検討である。

4.かん水期間の保水特性

被覆シートを除去後のかん水期間では1日1回程度のかん水を行うことが一般的である。したがって1日の蒸発散量と苗箱の保水量との関係が重要であり,この2つを見積もる必要がある。

(1)苗箱の保水量の特徴

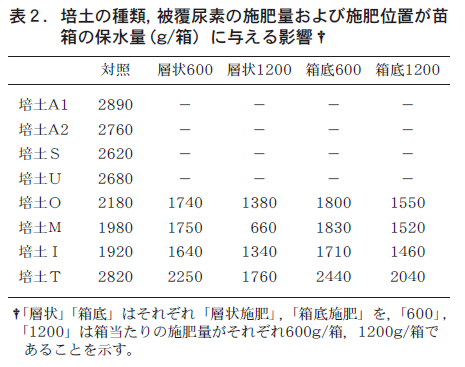

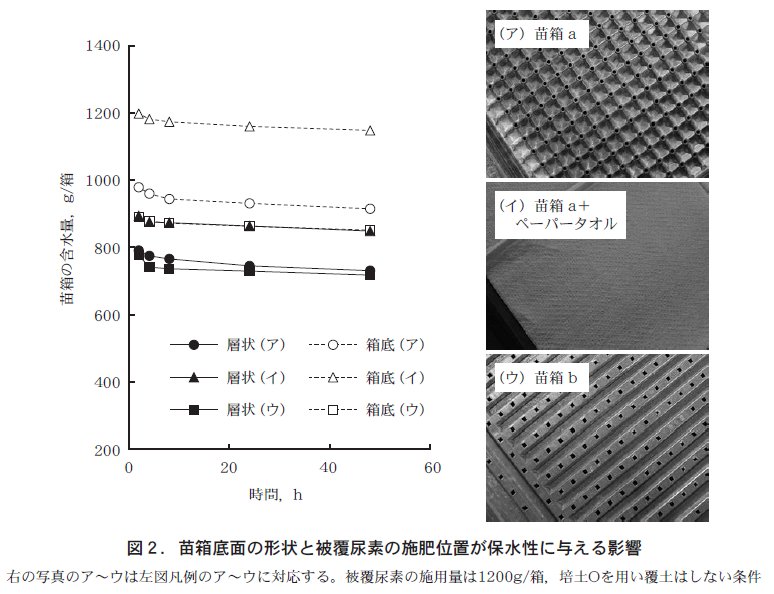

苗箱の保水量は非常に複雑な要因で決定される。表2は培土の種類と施肥位置が苗箱の保水量に与える影響を示している。まず培土の種類によって保水量が大きく異なることがわかる。さらに苗箱内の施肥量が増加するにつれ保水量は低下し,同じ施肥量で比較すると層状施肥よりも箱底施肥の方が保水量が大きい。施肥位置によって保水量が異なる理由は肥料,培土あるいは敷シートが苗箱底面の孔を塞ぐ効果が資材や苗箱底面の形状によって様々だからと考えられる。

図2はこの効果を検討した結果である。同じ培土を使っても苗箱底面の形状,敷シート(ここではペーパータオルを使用)の有無によって保水量は大きく異なる。この値はかん水後48時間安定であることから,1日1回かん水するという条件下では,孔を塞ぐ効果で苗箱底部からの流水が遅くなるというよりも保水量が増加したと捉えるべきである。

(2)苗箱の保水量の計測法

前項のように苗箱の保水特性を決める因子は多岐にわたるため,苗箱の保水量の決定には実際の育苗と同じ条件を作成し実測することが望ましい。そのための方法を以下に記す。

使用する培土を良く乾燥させ,重量を測定する。次に培土,敷シート,肥料,種子(省略しても誤差は小さい)を実際の育苗と同じように苗箱に詰め覆土を行う。最後に余った培土の重さを測定し,前後の重さの差から使用した培土重(g)を求める(以下,Wsoilとする) 。次に作成した苗箱の重量(g)を測定する(Wdとする) 。続いて2.8L/箱程度のかん水を行ない,乾燥を防ぐため苗箱をビニール等で被覆する。2時間後,苗箱を傾けて流水してしまわないように静かに重量(g)を測量する(Wwとする) 。以上より苗箱の保水量(g/箱)を求める。

ここで求めた量がかん水によって苗箱に蓄えられる保水量である。

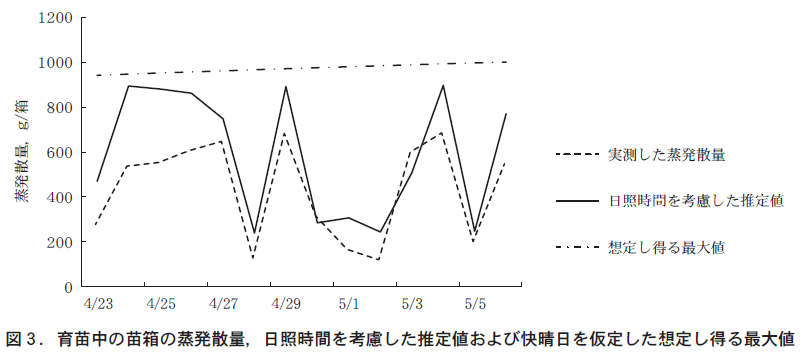

(3)1日の蒸発散量

1日の蒸発散量はFAO(Allenら,1998)の方法と原口ら(1995)の方法を組み合わせることで推定でき,まずまずの精度が得られる。図3にその結果を示したが,蒸発散量の実測値と推定値は良く一致している。図中の「想定し得る最大値」は一日を通して快晴で日射量が最大となった場合の値である。この値は乾燥のリスクを最大に見積もった値と考えることができる。

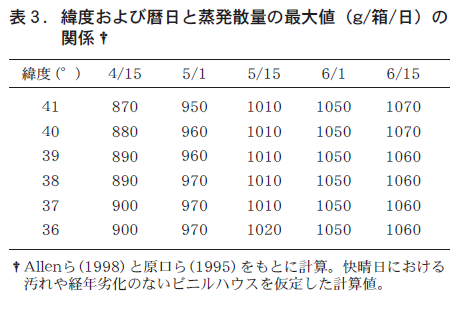

最大値の計算は煩雑であるので,東北地域の育苗期間を中心にこの値を計算した結果を表3に示した。対象とする地域の緯度と育苗時期が分かれば表3から蒸発散量の最大値をひくことができる。この数値と4−(2)で求めた苗箱の保水量を比較することで,苗箱の保水量が十分かどうかを評価する。なお,自身で計算をしたいとお考えの方は連絡いただければ専用の計算用ファイルを提供することも可能である。

(4)まとめ

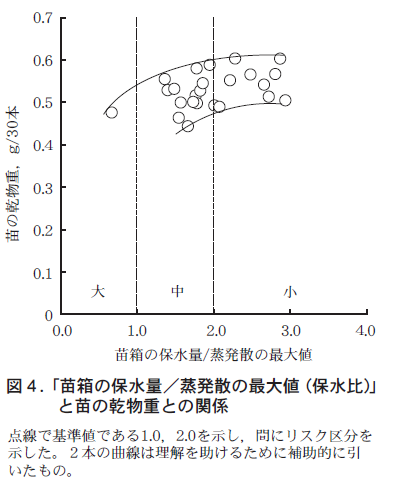

図4は様々な苗箱の条件での「苗箱の保水量/蒸発散量の最大値(以下,保水比と呼ぶ) 」と育苗終了時の苗の乾物重の関係を示している。測定年は育苗期間中の快晴日がそれほど多い条件ではなく,苗の乾物重は必ずしも保水性だけで決まるものではない。そのため図4のばらつきは大きいが,保水比が大きいほど乾物重が高まる傾向は有意であった(p<0.05) 。保水比が2.0を超える付近で乾物重の分布の上限・下限ともに変化が見られなくなることから,2.0付近,すなわち蒸発散量の2倍程度の保水比を持つことが一つの基準となると考えられる。これは有効水の半分が消費されると気孔が閉じ始めるとしたAllenら(1998)の一般的な作物の基準とも矛盾しない。また保水比が1未満となることは快晴日に土が完全に乾いてしまうリスクがあることを示している。これらから,保水比の評価基準は図4の3段階に分けることができる。この基準でリスクが「中」 ,「大」と評価された場合は1日のかん水頻度を高める,苗箱内の施肥量を減らす,保水性の高い培土を利用する等によって苗箱の保水量を増加させる工夫をする必要がある。

References

●Allen, R. G., Pereira, L . S., Raes, D., and Smith, M. (1998)

Crop evapotranspiration : Guidelines for computing crop requirements.

Irrigation and Drainage Paper No.56. FAO.165

●原口智和・中野芳輔・黒田正治(1995)

ビニールハウス内の水消費環境特性.

九大農学芸誌49:169−177.

●農林水産省農蚕園芸局農産課(1988)

人工床土の品質等について.

農林水産省.

●高橋智紀・西田瑞彦・吉田光二(2016)

水稲の育苗箱全量施肥における培土と施肥位置が苗箱内の水分環境に与える影響,

東北農研報,118,57−68.

●高橋智紀・吉田光二(2017)

水稲育苗用培土の物理性について(第1報)

水稲の育苗箱全量施肥における培土と施肥位置が苗の生育に与える影響,

農業と科学689,1−4.