Site Search

Search within product

第681号 2016(H28) .05発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年5月

本号の内容

§肥効調節型肥料を用いた硬質小麦の省力施肥技術

Agricultural Research Division, Mie Prefectural Agricultural Research Institute

研究員 大西 順平

(現 伊賀農林事務所 伊賀地域農業改良普及センター 普及1課 主任)

§<産地レポート>

高知県における「苗箱まかせ®を活用した

水稲育苗箱全量施肥法」の普及事例

JA全農こうち 営農総合対策課

技術参与 前田 幸二

§水稲育苗ハウス等を利用したシグモイド型被覆肥料と

6号ポットによる夏秋トマト栽培

福島県農業総合センタ一

Vegetable Department, Crops and Horticulture Division

研究員 三田村 春香

肥効調節型肥料を用いた硬質小麦の省力施肥技術

Agricultural Research Division, Mie Prefectural Agricultural Research Institute

研究員 大西 順平

(現 伊賀農林事務所 伊賀地域農業改良普及センター 普及1課 主任)

三重県の小麦は,作付け面積が5,720ha(平成25年産・全国第6位:農林水産省作物統計)であり,硬質と軟質小麦を合わせて4品種が栽培されている。また,実需者からの生産要望が高く,需要が供給を上回っているため今後の更なる増産が求められている。一方で,パンや中華麺用として利用されている硬質小麦の高品質・安定生産には,基肥施用に加え,幼穂形成期頃(2月),止葉抽出始期頃(3月)および開花期頃(4月)と合計3回の追肥作業が必要である。しかし,三重県では近年,担い手農家の面積拡大や,硬質小麦の品質(特にタンパク質含有量)向上に欠かせない開花期追肥が水稲移植作業と重なるため,適期に追肥が行えず,収量・品質低下を招いている。そこで硬質小麦の高品質安定生産を目的に,肥効調節型肥料を用いた省力施肥技術について検討したので紹介する。

全量基肥,開花期追肥省略の2体系を検討

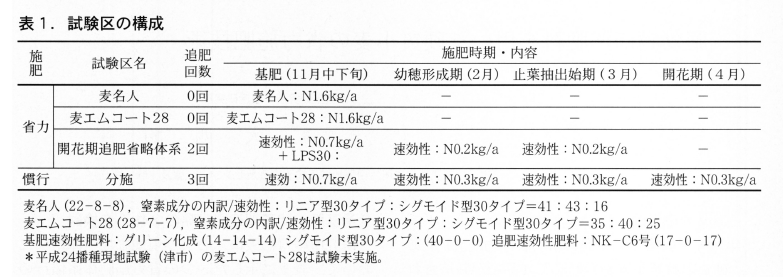

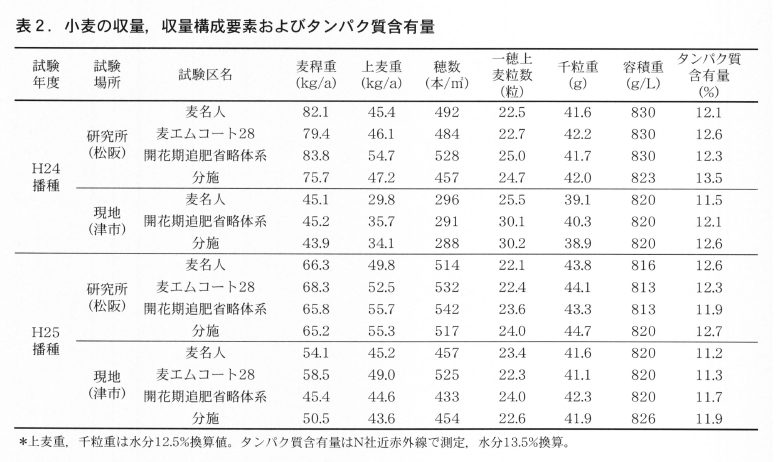

研究所内(松阪市)および現地圃場(津市)において,表1に示した3つの省力施肥体系慣行の分施体系(追肥3回)を2年にわたり(H24年播種およびH25年播種)比較検討した。

全量基肥体系は,速効性肥料:リニア型30タイプ肥効調節型肥料(以下,L30型):シグモイド型30 タイプ肥効調節型肥料(以下,S30型)が41:43:16の比率で配合された「麦名人」およびこの「麦名人」に比べやや後半溶出型でそれぞれが35:40:25で配合された「麦エムコート28」(ともにジェイカムアグリ株式会社)を基肥時に窒素量1.6kg/aで全量施用した。

また,開花期追肥省略体系は基肥として速効性肥料窒素量0.7kg/a ,S30型を窒素量0.5kg/a施用し,幼穂形成期および止葉抽出始期に速効性肥料窒素量0.2kg/aの追肥を行った。試験には県内小麦栽培面積の25%を占める硬質小麦「ニシノカオリ」を供試し,播種適期とされる11月上中旬(H24年播種:11/13,H25年播種:11/9)に播種した。

L30型とS30型の溶出パターン

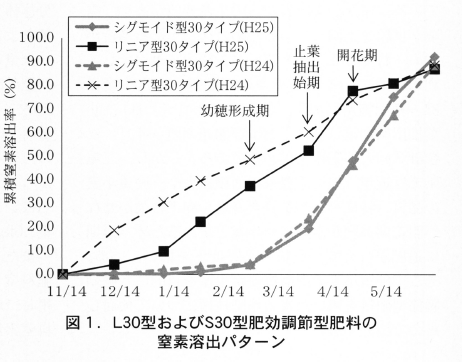

省力施肥体系で用いたL30型とS30型について,土中への埋め込みによる窒素溶出試験を実施した(図1)。

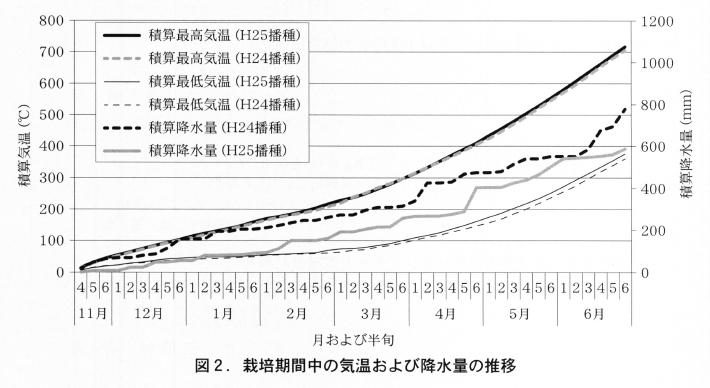

その結果,肥料窒素の溶出がS30型は平成24年,平成25年の播種試験とも,幼穂形成期頃より溶出が始まり,止葉抽出始期頃では約20%,開花期頃までに約50%の溶出を示した。これに対し,L30型は,平成24年播種に比べ平成25年播種試験において止葉抽出始期まで低く推移した。これは平成24年播種試験では平成25年に比べ,播種後からの降水量が多かったためと考えられる(図2)。

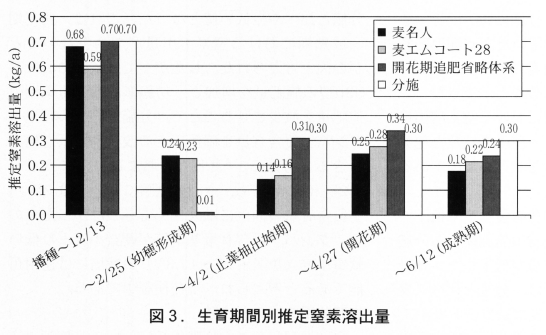

また,溶出試験の結果から平成25年播種試験の各施肥体系における期間別窒素溶出量を算出したところ,タンパク質含有量の向上に重要な開花期~成熟期における窒素溶出量は,「麦名人」で0.18_kg/a,「麦エムコート28」で0.22_kg/aと分施体系と比べそれぞれ40%および26%少ないと推定された(図3)。また,開花期追肥省略体系の場合,止葉抽出始期では0.31_kg/aと分施体系と同程度,止葉抽出始期~開花期では0.34_kg/a とやや多く,開花期~成熟期では0.24_kg/aの窒素溶出量であった。

S30型を用いた開花期追肥省略体系で増収

収量,収量構成要素およびタンパク質含有量の関係を表2に示した。全量基肥体系である「麦名人」および「麦エムコート28」の収量は,圃場および年次間差はあるものの,分施に比べ同等~やや低かった。一方,S30型を用いた開花期追肥省略体系では,いずれの試験圃場および年次でも分施体系と同等以上の収量を得ることができた。これは,止葉抽出始期~開花期における窒素溶出量が全量基肥体系に比べ多く,一穂上麦粒数と穂数が分施体系と同等以上であったことが要因であると考えられた。

省力施肥体系ではタンパク質含有量はやや低下

今回の試験では,いずれの省力施肥体系も分施体系に比べ,タンパク質含有量が低下した。全量基肥体系のタンパク質含有量は,分施と比べ「麦名人」で0.1~1.4ポイント,「麦エムコート28」で0.4~0.9ポイント低く,これは開花期~成熟期の窒素溶出量が少なかったことが要因と考えられる(表2)。また,品質評価における硬質小麦のタンパク質含有量基準値は11.5~14.0%であるが,全量基肥体系では基準値を下回る場合も認められたため,改善の必要があり,現在,開花期以降の肥効を高めた新配合肥料について検討中である。開花期追肥省略体系のタンパク質含有量は,いずれの試験区も品質評価における基準を満たしたが,分施と比べやや低い値となった。これは,開花期~成熟期における窒素溶出量がやや少ないことが要因と考えられた。したがって,基肥におけるS30型の施肥量を増加し幼穂形成期と止葉期の追肥量を減少させることで,分施と同等の収量・タンパク質含有量を確保できる改良型体系を構築できると考える。「麦名人」および「麦エムコート28」についても,今回の試験においてはタンパク質含有量の向上には大きく寄与しなかったものの,タンパク質含有量基準値が硬質小麦より低い軟質小麦(基準値9.7~11.3%)の栽培には適用可能であると考えられ,現在検証中である。

施肥体系のコスト比較

今回検討した省力施肥体系について,施肥コスト(肥料代+施肥経費)を試算した。10aあたりの施肥経費を500円/回とすると,分施体系では約8,500円,全量基肥体系では約12,500円(「麦名人」,平成26年農協売価より試算)であった。また,開花期追肥省略体系では約9,300円と全量基肥体系に比べ25%程度安く,2月および3月の追肥が他作業と競合しない場合においては,低コスト・安定生産の両立が可能である。

<産地レポート>

高知県における「苗箱まかせ®を活用した

水稲育苗箱全量施肥法」の普及事例

JA全農こうち 営農総合対策課

技術参与 前田 幸二

近年,「苗箱まかせ®を活用した水稲育苗箱全量施肥法」は,本技術の発祥の地である秋田県や青森県など東北地方のほか,関東各県でも普及面積が拡大し,全国的な広がりを見せています。本技術は,「育苗管理が成功のカギ!」と言われており,特に,育苗期が高温になる西南暖地では,「苗が徒長する」,「苗が乾く」,「根ばりが悪くなる」などの問題が発生しやすいことから,広く普及するには至っていません。

このような中,高知県のJA高知はたでは,既に2戸の生産者が導入し,安定した生産を続けています。その中から四万十市のAさんの事例を紹介します。

Aさんは数年の試験を経て,8年ほど前から本格的に取り組み,3月中旬植えの早生稲~5月中旬植えの中生稲まで,計画的に播種・田植えを行い,毎年,地域の平均単収以上の収量を得ています。ピーク時には,早生・中生合わせて25haまで規模拡大し現在に至っています。導入当初は,生育初期の分げつ数の確保が遅れて随分心配されたそうですが,その後は秋まさり型の生育相を示して収穫を迎え,毎年安定した作柄となっています。

Aさんの育苗の概要と作業のポイントは以下のとおりです。

①早生:「苗箱まかせ®N400-100B30(60タイプを約30%,100タイプ約70%混合した銘柄)」を630g/箱,20箱/10aを使用し,育苗期間は25~30日。(品種:コシヒカリ)

中生:「苗箱まかせ®N400-120」を950g/箱,20箱/10aを使用し,育苗期間は約14日。(品種:ヒノヒカリ,にこまる等)

②早生・中生ともに「とにかく育苗期間中の温度管理と水管理が重要で,徒長しない,マット形成のしっかりした苗に仕上げる」。ハウス内にあっても,ハウス内温度を上げないようサイドを開けて換気に努める。

③プール育苗とし,毎日1回,水を溜めた後は,必ず排水して根張りの向上に努める。特に,高温期の育苗となる中生では,芽が出揃うと同時にプール育苗に入り安定した苗に仕上げる。

④播種時に,育苗,圃場の準備,田植えに至るまで,しっかりとした作業計画を立てて,適期に確実に田植えを実施する。

以上のように,的確な育苗管理,作業管理を行うことで,高知県でも安定した省力・低コスト栽培を実現しています。

Aさんは,これまで「苗箱まかせ®」のみでの栽培を8年間継続し,その間,堆肥・土壌改良剤は一切投入していませんでした。一方,導入当初から土壌診断を実施しており,2014年作終了後の土壌診断結果により,リン酸,カリ分がやや減少気味であったことから,リン酸,カリの補給を始めました。

今後も土壌診断を活用してリン酸,カリの補給量を調整しながら,本施肥法での稲作を続けていく予定です。

水稲育苗ハウス等を利用したシグモイド型被覆肥料と

6号ポットによる夏秋トマト栽培

福島県農業総合センタ一

Vegetable Department, Crops and Horticulture Division

研究員 三田村 春香

Introduction

水稲育苗ハウスの遊休期間を利用した園芸作物の栽培が全国的に進み,年間の需要が安定しているトマトを作付する事例が増えている。その際,土壌病害対策,耕起,畝立ての省力という視点から隔離床栽培の研究や導入が進んできている。しかし,袋培地栽培や移動型少量培地耕等の方法は養液栽培のシステムを採用しているため,導入経費が高い点や,培地の量が多いことから設置の際,重労働になる等のデメリットがある。そこで,二次育苗を省略するとともに少量の土壌を充填したポットを利用し,養液ではなく被覆肥料を全量基肥施肥して,灌水を行うだけで栽培が可能となるトマトの栽培法について検討した。

2. Testing Method

(1)被覆肥料

トマトの生育ステージに応じた肥料成分の供給となるように,初期の溶出がほとんどなく,一定期間後に溶出が始まるシグモイド型の被覆肥料であるスーパーエコロング413を使用した。また,被覆肥料の溶出期間は,水稲育苗ハウスの空く5月下旬から,福島県内の夏秋トマトの主な生育期間である10月下旬を想定し,140タイプを採用した。

(2)簡易で安価な灌水システム

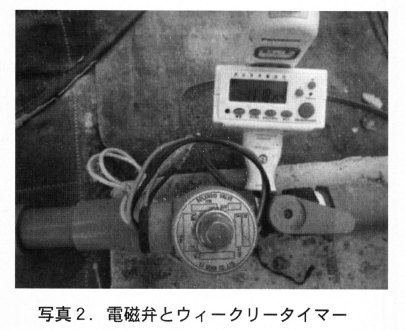

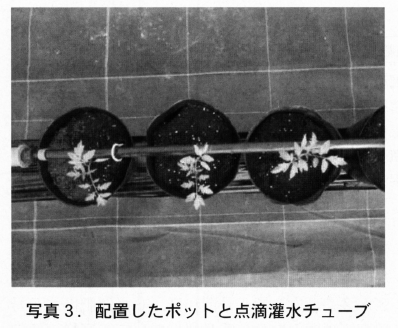

水源からディスクフィルター,減圧弁(0.2MPa)(写真1),電磁弁とウィークリータイマー(写真2)を経由し,そこから塩ビ管等で配管し,20cmピッチの点滴灌水チューブを接続した(写真3)。20cmごとにポットを配置することで点滴灌水チューブの吐出穴1穴に対して1ポットの配置となる。ホームセンタ一等で購入可能なウィークリータイマーは,1日20固まで時間を設定できるものを選ぶことで,安価な多回数の灌水を可能とした。

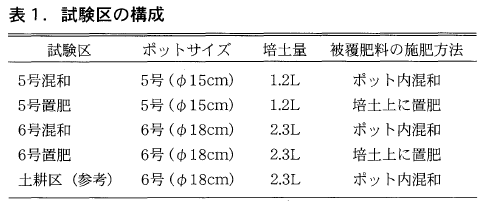

(3)試験区の構成

試験は,福島県農業総合センター内のパイプハウスで行った。

2013年に行った3~6号ポットに被覆肥料を全量施肥した試験では3,4号ポットの生育は不良であった(データ省略)。そのため,2014年の試験は5号ポット(φ15cm),6号ポット(φ18cm)を使用することとした。ポットサイズと施肥方法の検討を行うため,5号および6号ポットそれぞれに,被覆肥料を予め土壌に混和して充填した区(混和区),ポットに土壌を充填後に土壌表面と灌水チューブの間に被覆肥料を置肥した区(置肥区)の計4試験区を設けた。また,参考として,被覆肥料と土壌を混和して充填したポットに仮植後,施設内圃場に直接定植した土耕区を設けた。試験は各区5株3反復で行った。

(4)耕種概要

培地として黒ボク土(福島県白河市産)を使用し,培地量は5号ポットで1.2L/ポット,6号ポットで2.3L/ポットとした。施肥量は1株当たり,スーパーエコロング413(14-11-13)140タイプ76.8g,FTE1.6g,苦土石灰80g,ポット錠ジャンプP25(6-25-3)3粒(ポット錠ジャンプのみ仮植後に施肥)とした。混和区は全ての肥料を混和して充填し(写真4),置肥区はスーパーエコロング413以外の肥料を混和し,仮植後,スーパーエコロング413のみを置肥した。土耕区は6号ポットに上記肥料を混和し,仮植後,活着した苗をポット搬入日と同時に定植した。

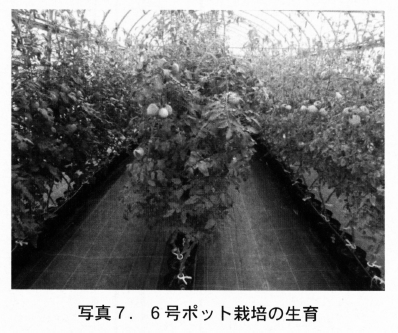

トマトは,2014年4月18日に128穴セルトレイに’りんか409’((株)サカタのタネ)を播種し,5月16日に本葉4枚程度で各ポットに仮植を行い(写真5),5月19日にハウスに搬入した(写真6)。ポットの配置は,点滴灌水チューブの吐出穴に合わせて20cm間隔で配置し,参考の土耕区は株間20cmで定植した。誘引は振り分け2条誘引とし,9月4日に摘心を行った。収穫は7月28日から11月10日まで行った。

活着までは,手灌水を行い、ハウスへの搬入後の灌水はタイマーによる自動灌水で行った。灌水量は全区同量で,1日4~16回,1回あたりの時間を2~10分(灌水量は1株当たり20ml/分)とした。灌水回数と時間は,日中常に培地がある程度湿った状態になっているように天候の推移に合わせて調整した。

3. test results

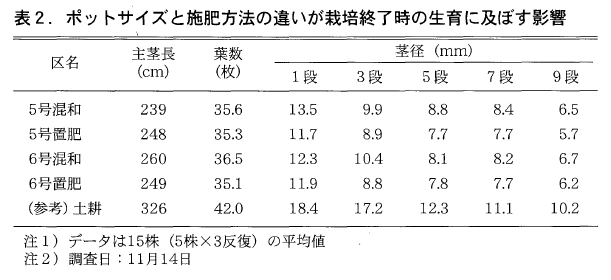

(1)ポットサイズと施肥方法の違いが栽培終了時の生育に及ぼす影響(表2)

栽培終了時の主茎長と葉数,茎径は土耕区が最も大きくなり,ポット使用区は土耕区と比較して生育が劣った。ポット使用区の中では6号混和区が最も主茎長が長く,葉数も多く,生育が旺盛であった。また,混和区と比較して置肥区では各段の茎径が小さかった(表2)。

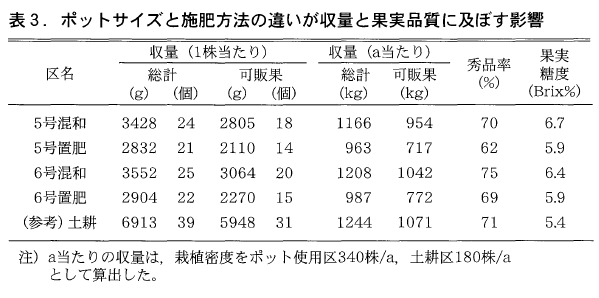

(2)ポットサイズと施肥方法の違いが収量と果実品質に及ぼす影響(表3)

ポットサイズでは5号ポット区より6号ポット区で収量が多く,施肥方法では置肥区よりも混和区の収量が多くなった。この結果,1株当たりの収量は6号混和区が多く,次いで5号混和区,6号置肥区,5号置肥区の順となり,秀品率についても同様の傾向があった。

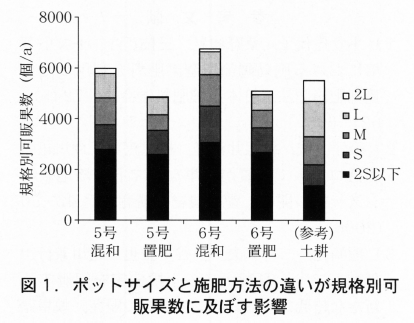

ポット栽培の株間は20cmと標準的な土耕栽培で想定される株間の半分程度であるため,栽植密度は土耕栽培の180株/aよりも高い340株/aとなる。この栽植密度から計算した6号混和区のa当たり収量は土耕区と同等であった。果実糖度はポット使用区が土耕区よりも高く,ポットサイズでは6号より5号が,施肥方法では置肥よりも混和で高い傾向があった(表3)。a当たりの規格別可販果数は,ポットを使用した区において2S以下の割合が多くなった(図1)。

(3)資材購入費

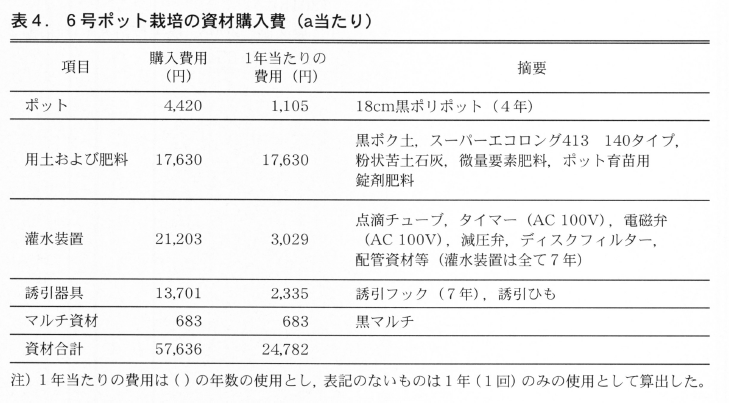

生育,収量が優れていた6号ポットに被覆肥料を混和して栽培を行う場合の資材購入費を試算した(表4)。導入する際に要するa当たりの資材購入費(340株を想定)は,合計で57,636円,耐周年数を考慮すると1年当たりの費用は24,782円であった。購入費のうち,灌水装置の費用は37%程度であった。

Summary

シグモイド型被覆肥料と6号ポットを利用した夏秋トマトの栽培法は,少量の黒ボク土に被覆肥料であるスーパーエコロング413を基肥として全量混合し,灌水を行うだけで追肥等のこまめな肥培管理を省力でき,a当たりの収量も土耕栽培と同等に得られた。また,養液栽培などの高価なシステムを導入せずに栽培できるため,導入費を安価に抑えられること,セル苗を仮植してすぐにハウスヘ搬入するため,接ぎ木や二次育苗に必要な期間ならびに育苗スペースを省略できることがメリットとして挙げられる。

5. Conclusion

6号ポット栽培は,少量の土壌で栽培を行うため,地温が高くなりやすいことから,ハウス屋根への遮光資材展張等により,地温上昇の抑制を図ることが望ましい。また,高温期に栽培を行うため,少量多回数の灌水を基本として, 日中は培地を常に湿らせるよう灌水管理を行う必要がある。課題として土耕栽培よりも果実が小さい傾向であるということが残されている。

References

1)小菅佐代子,桑野伸晃,三枝正彦

トマト栽培における肥効調節型窒素肥料を利用した全量基肥施肥法

日本土壌肥料学会誌72(5),621-626

2)金子良成,樋江井清隆,榊原正典,今川正弘

低コストで設置が簡単なトマト袋培地栽培システムの開発

愛知農総試研報38:45-50(2006)

3)熊崎晃,二村章夫,長谷川雅也,越川兼行

夏秋トマト・夏秋ナスの土壌病害を回避する新たな超低コスト栽培システムの開発

岐阜県中山間農業研究所研究報告 第10号,1~14(2015)

4)農文協 2008. 農業技術大系野菜編2トマト. p317-654