Site Search

Search within product

第679号 2016(H28) .02-03発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年2-3月

本号の内容

§水稲新品種「ふくまる」栽培に適した全量基肥肥料

茨城県農業総合センター農業研究所

環境・土壌研究室

宮本 寛

§兵庫県における畝立成形同時施肥技術の普及

Hyogo Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center

企画調整・経営支援部

専門技術員 岡本 直樹

水稲新品種「ふくまる」栽培に適した全量基肥肥料

茨城県農業総合センター農業研究所

環境・土壌研究室

宮本 寛

Introduction

茨城県オリジナル水稲品種「ふくまる」は良食味の早生品種として平成25年度から一般栽培が始まった。「ふくまる」は大粒で,玄米品質が優れるといった特徴を持ち,収量性も高いことから県内で普及が進んでいる。

平成25年「ふくまる」栽培実態調査によると,約7割の生産者が市販の様々な全量基肥肥料を使用した栽培を実施しており,生産現場から専用肥料が強く要望されている。そこで,「ふくまる」の生産目標(収量600kg/10a以上,千粒重23.5g以上,検査等級1等)を安定的に達成できる専用肥料の開発を2カ年にわたって実施したので,その取り組みについて紹介する。

2. Testing Method

「ふくまる」栽培には速効性窒素と緩効性窒素の割合を6:4に混合した「あきたこまち」で使用している既存全量基肥肥料を暫定的に推奨肥料として使用している。しかし,既存肥料の緩効性窒素は「ふくまる」の穂肥適期より早い時期に溶出していることが予備試験において確認されている。

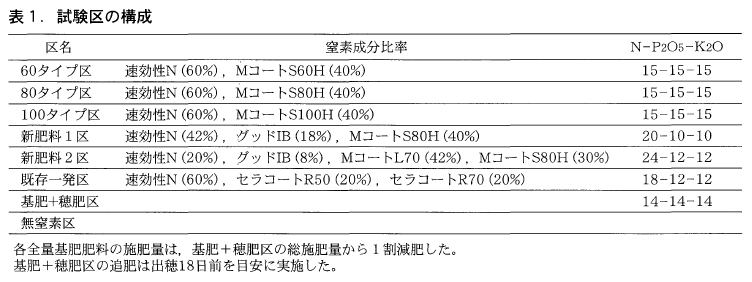

そこで,速効性窒素と緩効性窒素の割合を既存肥料と同じ6:4に混合し,緩効性窒素の溶出期間が60日,80日,100日と異なる溶出タイプの肥料を供試し,最適な緩効性成分の種類を検討した。また,「ふくまる」は「コシヒカリ」に比べ分げつ数が少ないため,分げつ期に窒素の溶出があるグッドIBやエムコートL70(以下,MコートL70)を配合した新肥料1,2も供試した(表1)。また,参考として基肥+穂肥区と施肥窒素利用率を算出するため無窒素区を設置した。試験区の規模は1区29~150㎡とし,2反復で試験を実施した。

試験は水戸市上国井町(多湿黒ボク土),龍ヶ崎市大徳町(中粗粒灰色低地土),つくばみらい市弥柳(細粒グライ土)の3カ所において平成25年から26年の3カ年同一圃場で実施した。

耕種概要は茨城県「ふくまる」栽培マニュアルに準じ,移植時期・裁植密度・施肥窒素量は水水戸市:5/9~10・17.1~18.3株/㎡・10.8kg/10a,龍ヶ崎市:5/2・17.7~18.0株/㎡・10.8kg/10a,つくばみらい市:5/3~4・15.4~16.3 株/㎡・7.0~8.1kg/10aで実施した。

窒素吸収量の算出のため,移植後30日,50日(幼穂形成期),60日および出穂期にそれぞれ生育中庸な3~5株を抜き取って90℃で通風乾燥後乾物重を測定した。その後粉砕した試料をNCアナライザーで窒素含有率を求めた。窒素吸収量は窒素含有率に栽植密度あたりの地上部乾物重を乗じて算出した。成熟期の窒素吸収量は坪刈りした試料を籾とワラに分け,上述の方法と同様に求めた窒素吸収量を合算して算出した。

また,栽培試験に用いた緩効性肥料(MコートS60H,MコートS80H,MコートS100H,MコートL70,セラコートR50,セラコートR70 ※MコートL70,セラコートR50はH26のみ供試)の期間窒素溶出率を把握するため上記3圃場で埋設試験を行った。各緩効性肥料2.5gを封入したメッシュ袋を条間の深さ5cmに埋設し,窒素吸収量用の生育株の抜き取りと同時期に採取した。採取した肥料中の残存窒素量をジメチルベンズアルデヒド法で定量し,差引き法により窒素溶出率を計算した。

3. results

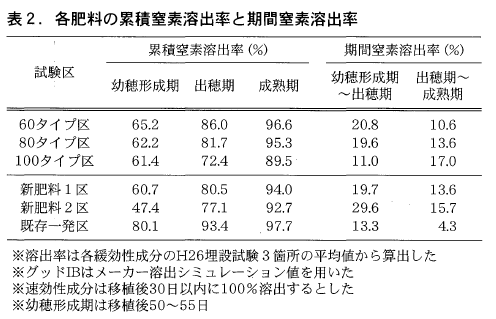

1)各肥料の累積窒素溶出率と期間窒素溶出率

緩効性旧料の埋設試験から各肥料の期間窒素溶出率を算出した結果,穂肥窒素の肥効時期にあたる幼穂形成期から出穂期の期間溶出率はMコートS60H,S80Hを含む試験区で多くなり,MコートS100Hを含む100タイプ区が最も少なくなった。一方,出穂期から成熟期の期間溶出率は60,80,100タイプ区の順に多くなり,溶出時期が遅い緩効性成分を含む肥料で多い頃向があった。しかし100タイプ区は溶出開始時期が熟期に対して遅いため,最終的な積算溶出率は90%に達しなかった。

緩効性肥料を複数含有する新肥料1,2区,既存一発区の幼穂形成期から出穂期の期間溶出率を比較すると,MコートS80Hに加えグッドIB,MコートL70を含む新肥料2区が最も多くなった。また,出穂期以降の溶出率はMコートS80Hを含む新肥料1,2区が既存一発肥料区に比べ多くなった。セラコートR50,70を含む既存一発肥料は早い時期に溶出が進み,幼穂形成期までの溶出率が約80%と高くなったが,幼穂形成期から出穂期までの期間溶出率は少なく,出穂期~成熟期既存の溶出率も4.3%と少なかった(表2)。

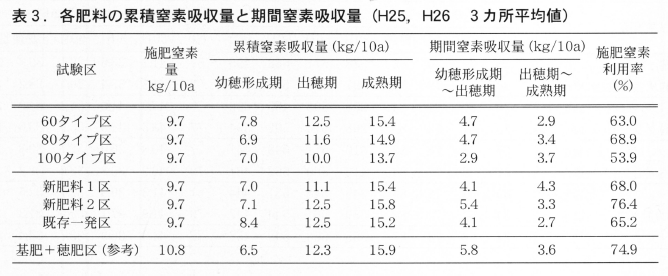

2)各肥料の累積窒素吸収量と期間窒素吸収量

各肥料の幼穂形成期~出穂期および出穂期~成熟期の期間窒素吸収量は,期間窒素溶出率と同様の傾向を示した。基肥+穂肥区では幼穂形成期~出穂期,出穂期~成熟期の期間窒素吸収量はそれぞれ5.8,3.6kg/10aとなり,幼穂形成期~出穂期間の窒素吸収量は全試験区で最も大きくなった。全量基肥肥料を供試した試験区の中では新肥料2区の窒素吸収パターンが基肥+穂肥区と他肥料よりも類似しており,施肥窒素利用率が最も高くなった(表3)。

3)各肥料の収量および千粒重

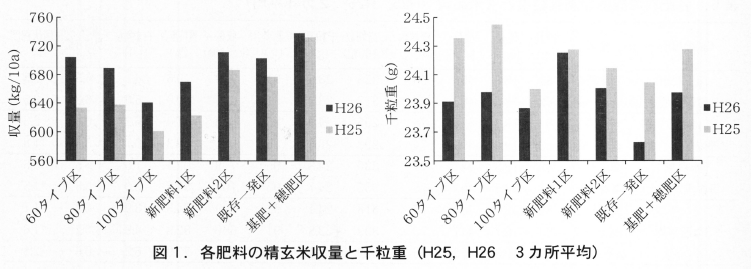

全試験区の収量は目標収量600kg/10aを概ね確保できた。被覆肥料成分のみ異なる60~100タイプ区を比較すると,2カ年とも60,80タイプ区が100タイプ区に比べ収量が高くなった。また,全ての試験区を比較すると新肥料2区と既存一発区が他試験区と比べて安定して高い収量となった(図1左)。

各試験区の千粒重は目標値23.5gを確保できた。その中でもMコートS80Hを含む新肥料1,新肥料2区が2カ年とも24.0g以上と重くなった(図1右)。

以上のことから,収量性が安定して高く,目標の千粒重を達成可能な新肥料2と既存一発肥料が「ふくまる」専用肥料として有望であると考えた。

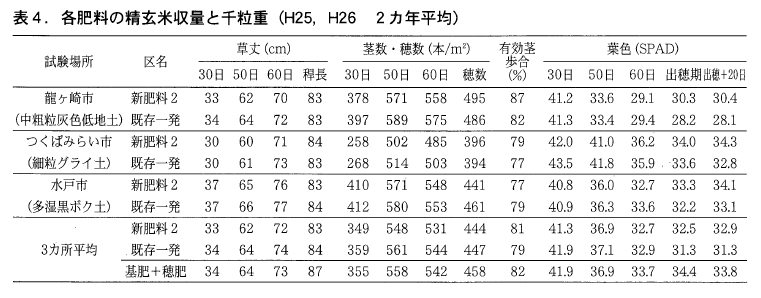

4)新肥料2と既存一発肥料の生育と収量性・品質の比較

幼穂形成期までに窒素の溶出が多い既存一発肥料区が新肥料2区に比べ茎数が多く推移したが,穂数は同等となり,新肥料3区の有効茎歩合が高い傾向にあった。また,葉色は各肥料の窒素溶出特性を反映し,移植後50日~60日までは既存一発肥料区の方が濃く推移したが,出穂期以降は新肥料2区の方が濃くなった(表4)。

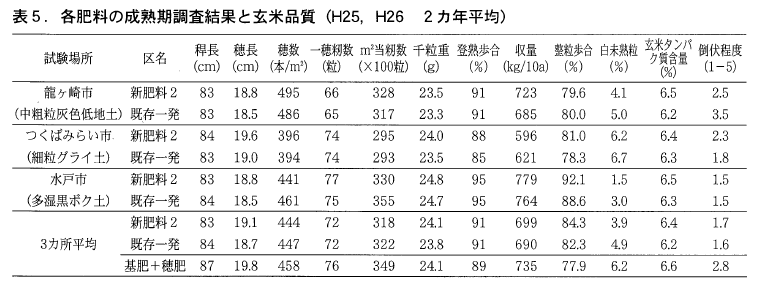

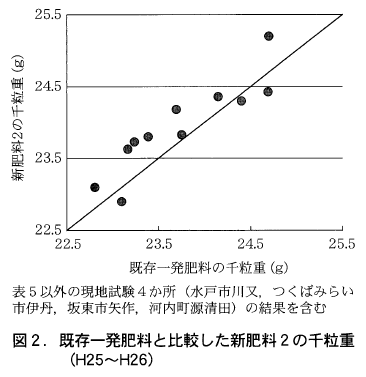

新肥料2と既存一発肥料の収量構成要素は大きく変わらず,収量性は同等となったが,現地試験を含めた結果をみると,新肥料2は既存一発肥料に比べ千粒重が重くなり,白未熟粒の発生が少なく,整粒歩合が高い傾向があった(表5,図2)。

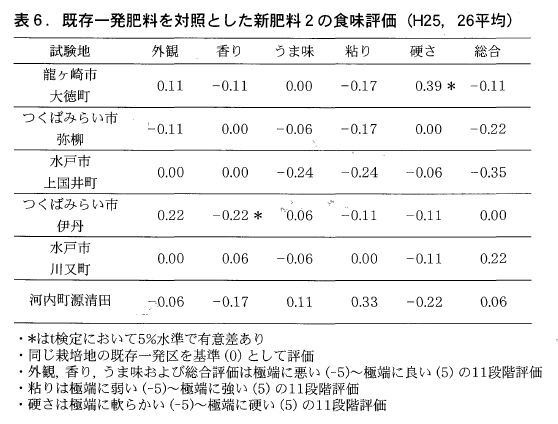

一方,新肥料2の玄米タンパク質含量は既存一発肥料に比べやや高くなる傾向があるが,食味官能評価に有意な差はなかった(表5,表6)。

Consideration

速効性窒素と緩効性窒素の割合が6:4で被覆肥料成分のみ異なる60,80,100タイプ区を比較すると,60タイプ区,80タイプ区の収量および千粒重は100タイプ区に比べ優れた。「ふくまる」は「コシヒカリ」に比べて出穂期が7日程早く,100タイプ区では幼穂形成期~出穂期間の肥料の期間窒素溶出率や窒素吸収量が他試験区に比べ少なくなっていることから,MコートS100Hは「ふくまる」の熟期に対して溶出開始時期が遅く,穂肥成分としては60日~80日の溶出期間が適していると考えられた。

緩効性成分を複数含む新肥料1,2および既存一発肥料区を比較すると,収量は2カ年とも安定して新肥料2,既存一発肥料が高くなった。また,千粒重はMコートS80Hを含む新肥料1,2区が2カ年とも24.0g以上と重くなった。

新肥料2区は窒素溶出期間80日のMコートS80Hに加えグッドIBやMコートL70を配合したことにより,80タイプ区よりもさらに幼穂形成期~出穂期間,出穂期~成熟期の窒素溶出率が高くなった。そのため基肥+穂肥区に類似した窒素吸収パターンを示し,安定した収量と千粒重を確保できたと考えた。

既存一発肥料区は幼穂形成期まで窒素溶出が全試験区の中で最も多く籾数が他試験区に比べ多く確保できた。そのためMコートS80Hを含む試験区に比べ千粒重が軽くなるものの,高い収量が確保できたと考えられる。

新肥料2と既存一発肥料の生育を比較すると,それぞれの溶出特性を反映し,茎数は既存一発肥料が新肥料2に比べやや多く推移したが,新肥料2の有効茎歩合が高く穂数は同等となり,収量性は変わらなかった。

新肥料2は既存一発肥料に比べて出穂期以降の窒素溶出量が多いため,千粒重が重くなったほか,白未熟粒の発生が少ない等,品質面で優れた。また,タンパク質含量がやや高くなる傾向があったが,食味官能評価には影響の無いレベルであった。

以上のことから,新肥料2は既存一発肥料に比べ千粒重が重く,収量性が安定して高いため「ふくまる」栽培に適していると考えられた。

5.最後に

今回検討した新肥料2は「ふくまる専用どっさり24J として平成27年度の当用期から販売が始まっている。「ふくまる」の生産実態調査によると, 千粒重が目標の23.5gに満たない圃場が年次によっては3割程度あり,地域によってもバラツキがある。そのため,千粒重が小さい地域や生育後半の葉色が低下しやすい砂質の水団地域においては,特に専用肥料の特性が発揮できると思われる。

一方, 茨城県では「ふくまる」の玄米タンパク質含量に応じた区分出荷を実施しているため,生育後半に土壌からの窒素供給量が多いような圃場では,既存一発肥料のように生育後期の窒素溶出が少ない肥料の方が玄米タンパク質含量を制御しやすいと考えられる。

このように「ふくまる」のさらなる安定した品質や収量を確保するために,土壌タイプや肥沃度に応じた施肥量の調節や肥料の使い分けを検討していく必要がある。

References

1)ふくまる推進協議会(2015)

茨城県オリジナル水稲品種「ふくまる」栽培マニュアル

2)茨城県農業総合センター農業研究所(2012)

茨城県主要成果「既存の全量基肥肥料を用いた「ふくまるの施肥技術」

3)茨城県農業総合センター農業研究所(2014))

茨城県主要成果「ふくまる栽培に適した全量基肥肥料の開発」

4)越野正義(1988)

4. 1. 4.3 ジメチルアミノベンズアルデヒド法

p60-62 詳解肥料分析法 養賢堂

兵庫県における畝立成形同時施肥技術の普及

Hyogo Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center

企画調整・経営支援部

専門技術員 岡本 直樹

Introduction

2004年から起こった石油価格の高騰による肥料,生産資材等の高騰は,県下の約65%の野菜を生産する淡路地域の農家の経営を圧迫し問題となった。大規模農家は省力化技術としてライムソワーによる施肥作業に取り組んでいたが, この技術では施肥量の削減にはつながらなかった。

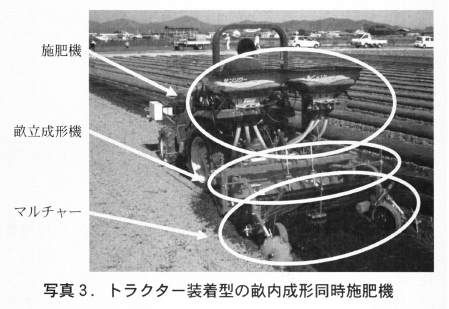

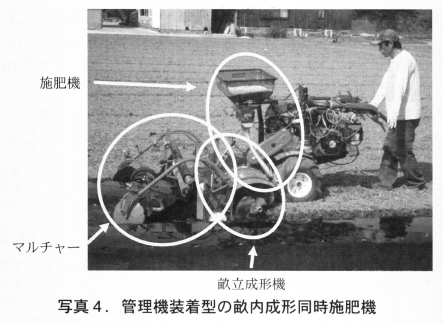

畝立成形同時施肥技術(以下:畝立同時施肥)は, トラクターや歩行型管理機に畝立成形機と施肥機を取り付け,施肥・耕転・畝立て作業を一行程でできる省力化技術である(写真1)。さらにマルチャーを取り付けると,マルチ張り作業も同時に行える。

肥料は全て畝の内部に施用され,谷溝や畝の肩部分に施用しないため作物に効率よく吸収,利用される他,①高い施肥精度,②肥料の施用量を削減,③施肥,畝立作業等の一連の作業を省力化,④比較的低コストで装備が可能等の理由により着実に普及している。

2.施肥方法の比較

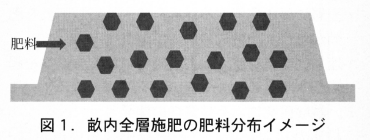

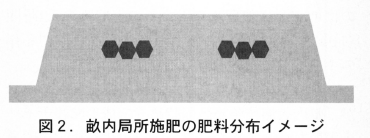

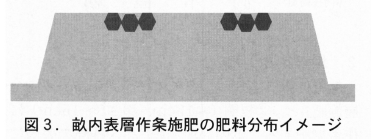

施肥位置により,①畝全体に施肥する「畝内全層施肥」と,②根圏(幅15cm,深さ5~15cm)に作条施肥する「畝内局所施肥」,③株際の表層に作条施肥する「畝内表層作条施肥」に分かれる。

①畝内全層施肥(図1)

・ロータリーの前方に施肥する。

・畝肩や谷溝に施肥せず施肥量が削減できる。

・畝内全体に施肥するので,肥料の種類は問わない。

・導入した農家の多くがこの施肥方法を採用している。

②畝内局所施肥(図2)

・ロータリー後方の畝立成形機に取り付けた専用の肥料噴出管から土壌中に施肥する。

・根圏に施肥するため,畝内全層施肥より肥効が優れ,施肥量の削減率が高まる。

・速効性肥料を使うと濃度障害による根傷みを起こしやすいので緩効性肥料を使用する。

・畝立成形機に肥料噴出管の取付が必要となりコストがかかる。

③畝内表層作条施肥(図3)

(兵庫県淡路農業技術センターが開発)

・ロータリー直後の畝立成形機の開孔部に肥料を投下し,表層に作条施肥する。

・表層に局所施肥するため,畝内全層施肥より肥効が優れ,施肥量の削減率が高まる。

・速効性肥料を使うと濃度障害による根傷みを起こしやすいので緩効性肥料を使用する。

3.試験研究による作業機の開発

兵庫県における畝立同時施肥技術の取組は,2003~2004年度に環境にやさしい施肥技術の確立を目的に県立農林水産技術総合センターとY社が共同研究で行った研究成果「キャベツの有機質肥料栽培のための畝立て同時畝内作条局所施肥機」に始まる。

この研究では,キャベツに2条で有機質肥料を局所施肥すると濃度障害を起こしたため,畝内に4条の局所施肥ができる作業機を試作し,畝内のより広い範囲に施肥した。その結果,化学肥料の標準的な施肥量を施用するのと同等の1.2時間/10aで有機質肥料の施用が可能となり,初冬作のキャベツに適応できることがわかった。

2005~2007年度には,淡路農業技術センターが「畝内表層作条施肥同時畝立て成形マルチャーを用いたレタス施肥の減量・省力化技術」を開発し,マルチ被覆と同時に畝内の表層に効率的に肥料を散布することにより,施肥の減量化と省力化を可能にした。

これらの研究を通じて当時は,肥料コストの低減や環境負荷の軽減を目的とした減肥栽培技術に加え,経営面積の拡大に伴う省力化技術として畝立同時施肥への期待が大いに高まった。

4.普及組織による畝立同時施肥の普及

(1)全国農業システム化研究会実証事業

このように試験研究で確立した技術をより現地へ普及するため,南淡路農業改良普及センター(以下:普及センター)は,2008~2009年度に全国農業システム化研究会の実証事業を活用し, レタス栽培における畝立成形同時施肥・マルチ技術を実証調査した。

この実証事業では,速度連動型施肥システムと既存のダイヤル調整式施肥機の比較,及び畝内全層施肥と畝内表層局所施肥の2種類の施用方法の比較を行った。速度連動型施肥システムは,近畿中国四国農業研究センターが研究・開発したマルチの引き出し速度に連動し施肥機が作動するシステムである。

その結果,畝立成形同時施肥作業によって,施肥作業が省力化されるとともに,畝内のみに施肥をするため肥料削減ができることが実証できた。また,設定した施肥量に対し大きな散布誤差はなく,正確な施肥が可能であることがわかった。

(2)地域への普及活動

普及センターは,全国農業システム化研究会実証事業の実証調査結果をもとに大規模野菜農家の研究グループや地区の認定農業者協議会を対象に,淡路地域の基幹作物であるたまねぎ,レタス,キャベツ,はくさいに対する実演会を開催するとともに実証ほを設置し,畝立同時施肥の普及をすすめた(写真2)。

2010年度には,周辺地域の認定農業者協議会へと対象を広げ,技術の普及を試みた。また,各地区の研修会や講習会,ケーブルテレビ等で本技術のPR活動を展開し普及を呼びかけた。

その結果,2009年度は18台であったが,2014年3月には当普及センター管内で300台の施肥機が導入され(表1),農家からは,①肥料が節約できた,②肥料の散布作業が楽になった,③肥料の散布ムラが無く生育がそろった,④谷溝や畝の肩に施肥しないので,雑草の生育が抑えられた等の声が聞かれ,好評を得ている(写真3,4)。

(3)その他基幹品目への技術の確立

普及センターは,試験研究と協力し,その他の基幹作物についても畝立同時施肥が活用できるかどうかを実証調査した。

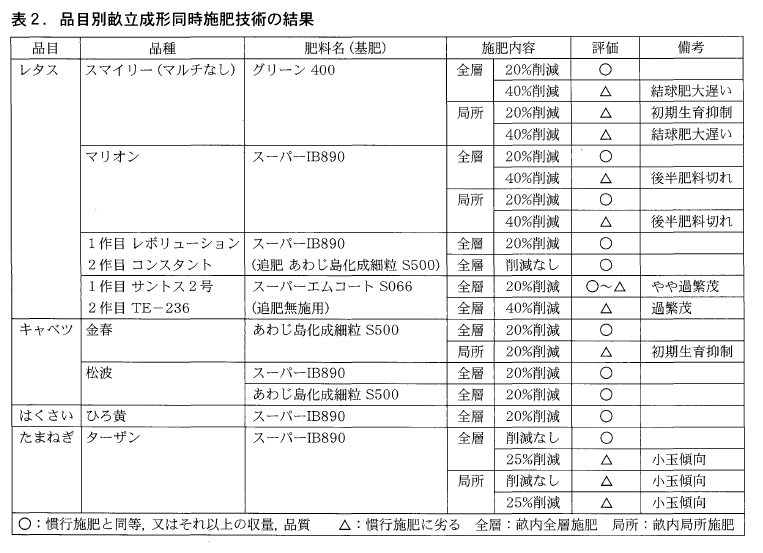

その結果,たまねぎでは,基肥の基準量を畝内全層施肥すると,慣行栽培とほぼ同等の収量・品質が得られた。

しかし,追肥量が多い作物であるため,施肥量の削減効果はみられなかった。また,栽培期間が長期にわたるため,局所施肥をすると施肥位置に根が集中し,畝内の根張りが悪くなった(表2)。

レタスやキャベツでは基肥を20%削減して畝内全層施肥すると,収量・品質が良く,揃いもよくなった。反面,畝内局所施肥においてキャベツとレタスの一部,で生育初期に肥料の濃度障害による生育抑制が認められた。畝内局所施肥は根域周辺に施肥するため,肥効の速い化成肥料を使うと根が障害を受けるものと考えられる。

はくさいでは,基肥を20%削減して畝内全層施肥すると,収量・品質共に慣行と同等で,石灰欠乏症も発生しなかった。

作業時間については,作物ごとに基肥の施肥量は異なるが,10a当たり1.8時間を要し,慣行に比べ0.8時間の削減ができるとともに,軽労化が図られた。

5.施肥精度の向上

(GPSを活用した畝立同時施肥の普及)

(1)困難な施肥量の調整

従来の速度連動型施肥システムを採用している施肥機は施肥量の調整精度をいかに高めるかが課題であった。

当初,トラクタータイプではエンジン回転数を2,500回転程度になるようアクセルを調整した。歩行型管理機タイプでは,1速,または,2速でアクセルを全開にし,できる限り速度を一定に保つことがポイントとなった。

しかし,設定した車速より速くなると10a当たりの施肥量は減少し,遅くなると施肥量が増加してしまった。さらに土壌水分や稲ワラの有無等のほ場条件やアクセル開度によっても車速は変動するので,10a当たりの施肥量を適正にコントロールし,誤差を5%以下にするのは難しかった。

また,淡路地域のような三毛作地帯では,作物や作型による施肥量の調整も必要であり,機械を導入した農家は機械の調整が煩わしいために,特定の作物に限定して使用し,本技術の汎用化が進まなかった。

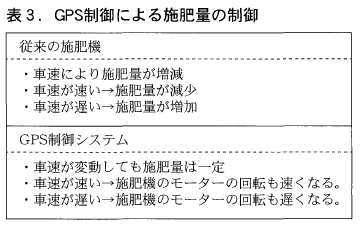

(2)GPS制御の施肥コントローラーによる車速連動式畝立同時施肥の導入

GPS制御の施肥コントローラーは,表3のように車速が変動しでも10a当たりの施肥量が自動的に設定した量に調整される。そこで2010年秋から県立農林水産技術総合センターと神戸大学が協力して本システムの開発に着手し, GPSによる車速に連動した施肥量コントロールシステムを完成させた(写真5)。

普及センターは,2010年度はたまねぎ,2011年度はレタスでGPS制御の施肥コントローラーを装着したトラクターで施肥作業の精度を調査した(写真6)。

その結果,GPS制御システムにより施肥量の誤差が従来の5%以上から2%へと減少した。また,レタスでは施肥量を20%削減しても生育や収量への影響はなかった。

面倒であった施肥量の調整も簡素化され, レタス栽培の他,はくさい,キャベツにも本技術の使用が拡大して汎用化が進んだ。これらの結果により,トラクタータイプでのGPS制御の車速連動型施肥技術は実用段階に達した。

しかし,歩行型管理機では,管理機の振動等が影響し,施肥作業の精度が従来と変わらなかったため,普及拡大に至らなかった。

(3)さらなる可能性(キルパーの同時散布)

淡路地域ではレタスのビッグベイン病が増加するにつれ,キルパーの散布機が普及している。このため,現場では施肥機,畝立成形機,マルチャーに加え,キルパ一散布機を搭載したシステムを使い,施肥,畝立,マルチ被覆,キルパ一散布作業を同時に行う農家が増えつつある。

現在,普及センターは,被害程度の大きいほ場では畝内施肥とキルパーの同時散布を推奨している。

6.県下の他地域への拡大

畝立同時施肥は,低コスト・省力化技術として優れており,トラクターや管理機に畝立成形機を装着していれば,施肥機を装着することにより,本技術を導入することができる。

淡路地域以外の野菜産地でも施肥改善に有効な技術であり,本技術が2014年度に約2ha導入された。

特にキャベツは,国・県の野菜指定産地として産地育成を推進している品目であるが,生産面積は減少しており,多収・低コスト栽培技術の確立や加工・業務用向け契約取引等による生産・販売の拡大を推進している。

キャベツは施肥した肥料の吸収利用率が高く,特に秋冬期の栽培時期が肥料吸収が緩慢になる低温期に向かう作型では,化学肥料の低減が難しい作物である。そこで,2014~2015年度,産地ブランド発掘事業を利用し,畝立同時施肥を現地実証し,施肥量の低減と省力化を図る技術を確立するとともに,実需者とのニーズに応える生産体制の構築をめざしている。

7.さらなる技術開発

2013年度,淡路農業技術センターは畝内施肥によるキャベツの施肥量低減技術として,表層作条施肥の作条数を多くした場合,通常の化成肥料でも作条数が少ない場合に比べて,濃度障害等による生育停滞が起こりにくく,基肥の50%削減が可能なことを報告した。この報告を活用し,2014年度に畝上の極表層の部分に帯状に施用する技術を現地実証した結果,基肥の20~30%削減が可能となった。

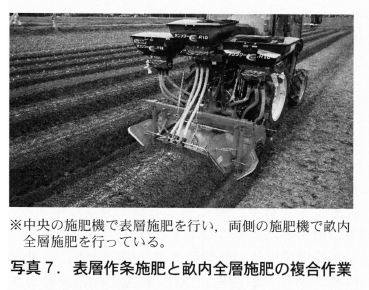

2015年度は,新しい取組としてスターターとして最小限の化成肥料の表層作条施肥と同時に地力窒素のように働く有機質肥料の畝内全層施肥を一工程で行う複合施肥技術を現地実証している(写真7)。

この仕組みは,施肥機を3基装着し,左右の施肥機で有機質肥料をロータリーの前に畝内全層施肥し,同時に中央の施肥機でロータリーの後方に表層施肥する方式で,一工程で違う種類の肥料を違う位置に施肥するものである。

8.畝立同時施肥が普及できた要因

淡路地域における畝立同時施肥機は,平成26年度には300台が導入され,レタスを中心に露地野菜における施肥の省力化と低コスト化を実現している。また, GPS内蔵の施肥量コントロールシステムの導入は,2012年度は14台であったものが,2014には74台にまで普及した。

このように技術が普及した要因は,開発メーカーと研究,普及が連携し,作業機の開発,現地実証,研修会等での普及が効果的に行われた結果である(写真8)。また,GPS機能の導入のように農業者からのフィードバックに対応し,改善を加えていったことも大きい。このような体制を各地で構築し,本技術の更なる普及を目指し活動を展開していきたい。

引用

●「キャベツの有機質肥料栽培のための畝立て同時畝内作条局所施肥機」

2003~2004年度.兵庫農総セ・農技・経営機械部

●「環境に優しいレタス生産体系の確立」

2006年度.兵庫農総セ・淡路農技・農業部

●「キャベツの施肥量低減技術」

2013,2014年度.兵庫農総セ・淡路農技・農業部

●「施肥量の削減と省力化を実現した畝立成形同時施肥技術」

2011年度.ひょうごの農林水産技術.No.172.南淡路農業改良普及センター

●「畝立成形同時施肥で省力化とコスト低減」

2013年度.南淡路農業改良普及センタ一.野菜チーム

写真提供1~6,8.南淡路農業改良普及センター