Site Search

Search within product

第676号 2015(H27) .11発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成27年11月

本号の内容

§CDU入り肥料の芝生サッチ分解効果試験

一般財団法人 関西グリーン研究所

所長代理 森 将人

§<産地レポート>

「JAおおいがわ吹木茶農協」の良質深蒸し茶栽培における施肥体系レポート

JAおおいがわ湯日支店

係長 樋澤 禎行

§サトウキビに対する緩効性肥料の効果

沖縄県農林水産部

南部農業改良普及センター

主任技師 友利 研一

(旧所属:宮古農林水産振興センター)

CDU入り肥料の芝生サッチ分解効果試験

一般財団法人 関西グリーン研究所

所長代理 森 将人

1.サッチ<thatch>とは

日本芝草学会発行の「芝草用語辞典」によると,”芝生(ターフ)の地表面の生きて成長している茎葉の下層部に,芝草の遺体や活力の衰えた部分,刈込残渣などが密に混じった堆積層が作られるが,これを指していう。この中の枯死した芝草茎葉の未分解状態の堆積層に限っていうこともある”と記載されている。

ゴルフ場では,コウライシバ,ノシバ,ベントグラスなど様々な芝種を維持管理し,スポーツターフとして活用している。芝生は永年生の植物であることから,健全な生育を行っていれば,古くなった茎・葉は自然と枯れ落ち,新しい芽が繰り返し発生してくる。しかし枯れ落ちた茎・葉や,刈込によって刈られた茎葉部は管理機械によってある程度は回収されるものの,回収されなかったものは残渣として堆積していく。また日本芝は冬になると茎葉部が”冬枯れ”することで,これらもサッチが増える原因となる。

サッチが過剰に堆積した場合には,芝生の活性度低下,肥料や水の浸透妨害,除草剤効果の低下,病害の多発などの問題が挙げられる。一方では,サッチがあることで適度なクッション性が得られるため,踏圧によるすり切れから芝生が保護される効果や,養分・水分の保持などが得られることから,サッチは全くの悪ものとは言い切れない。芝生育不良や排水不良などの問題はサッチが過剰に堆積した場合に起こるので,適度にサッチを減らすことが出来れば,大きな弊害が現れることは少なくなると考える。

2.サッチの分解

サッチの分解は、土壌微生物によって行われるため目土・目砂を施すことは更に効果的である。しかし芝草の種類によっては分解されにくいものもあると言われる。Roger et al(1976)やStiff and Powell(1974)によれば,バミューダグラス,日本芝の表皮組織は著しく発達したクチクラ層で覆われ,さらに皮膚の内部には5~7層の厚膜細胞が貯蔵組織や通導組織を取り囲み,微生物による分解を阻んでいるとされる。これがバミューダグラスや日本芝で,サッチ集積が多い原因であると考えられるが,Duble(1976)によると日本芝は硅酸含量が高く分解はさらに困難と言われている。

ゴルフ場で行われているサッチを除去する方法には,強制的にサッチを取り除く方法や,サッチの元になる茎葉部の除去などが行われている。

(1)更新機械によって物理的に取り除く方法

サッチを除去する方法として最も行われているのが,バーチカルカッティング作業である。主にフェアウェイで行われる時期は地域によって違いがあると思われるが,1月~2月頃の日本芝が休眠している時期で,バーチカル作業後には目砂を施すことが一般的である。目砂の量はゴルフプレーコンディションを考慮した上で2~3L/㎡程度と考える。特に土壌排水が悪い場合にはエアレーション作業を行う場合もあるが,エアレーションは土壌中ヘ酸素や水の供給を促し,微生物の活動を高め,サッチの分解を促進することになる。これらは多くの研究によっても有効な方法であることが認められている。

その他に,芝生育期には定期的に刈り込みを行い,スイーパーにより刈り取られた芝草は回収されるが,全ての刈りカスを除去することは出来ない。少しでも刈りカスを残さないようにするため,刈込機械にグラスキャッチャーを装着して刈り込む方法もある。グリーンを刈り込む方法と同じであるが,フェアウェイの面積で考えると労力と手聞がかかるため実際に行われているのは限られたゴルフ場のみであると考える。

(2)”冬枯れ”した茎葉部を焼却する方法

冬期に日本芝は”冬枯れ”し,春には新しい芽を出すが,枯れた茎葉部はサッチの原因になる。そのため以前は2月頃になると,主にラフ部やグラスパンカーなどの芝生を焼く作業が行われていた。しかし2000年頃からダイオキシン問題が取り上げられるようになり,2001年の「廃棄物処理法」の法令によって野焼きが禁止されたことで,現在ではほとんど行われていない。サッチ除去の目的だけではないものの,奈良県の”若草山の山焼き”は代表的な事例で,現代でも行われている。

(3)サッチ分解資材などを用いた微生物による方法

グリーンやフェアウェイ,ラフに資材を施用し,微生物の働きでサッチを分解させるものである。サッチが分解されることで、停滞水の緩和や,排水不良部に発生しやすいラージパッチ(葉腐病)の発生予防などが期待できる。微生物の活動が分解に必要なため,春期から秋期までの期間で処理する必要があるが,機械等により物理的に取り除く作業に比べれば短時間で作業ができる。

3.CDU入り肥料のサッチ分解効果試験

CDUは緩効性窒素肥料として1960年に開発され,現在でも農業分野などで幅広く利用されている。その効果にはCDUを分解して増殖する微生物に,有機物の分解を早め,腐植化を促進させることが知られている。今回はCDU入り肥料を用いて、ゴルフ場の芝地でのサッチ分解効果について試験を実施した。

く試験方法>

試験場所:一般社団法人宝塚ゴルフ倶楽部,未使用のコース(ノシバ,コウライシバ混植区)

規模:1区画 4m×20m=80㎡

芝草:ノシバとコウライシバの混植

Floor soil: Masago soil

施肥回数:年2回(春・秋)

2013.5.23/2013.10.16/2014.5.26/2014.9.12/2015.5.8(施肥作業,写真1)

管理:試験区はシバウラ製ロータリーモアGC53Aを用い7~10日間隔で刈り込みを行った。この刈込機械の特長には刈り取った芝草を集草できるため,刈りカスの取りこぼしが少ない利点がある。(写真2)

2013年の夏には,芝草害虫であるシバツトガ,コガネムシの幼虫による食害が確認されたため,殺虫剤のフルスイング頼粒水和剤を処理した。2014年,2015年は虫害の影響が無かったため殺虫剤処理は行わなかった。病害については,2013年から2015年にかけて発生が認められなかったため殺菌剤処理は行わなかった。

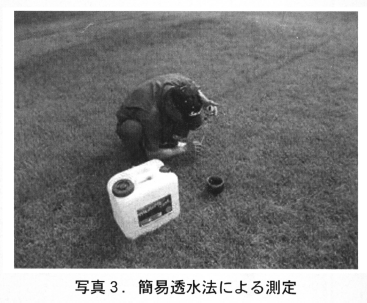

調査方法:現場簡易透水法

サッチが分解されることで透水性が向上することから,現場簡易透水性調査を行った。その方法は,各試験区にホールカップを打ち込み,水を施して土壌を飽和状態にし,水が土壌に浸み込む深さを時間で測定した。(写真3)

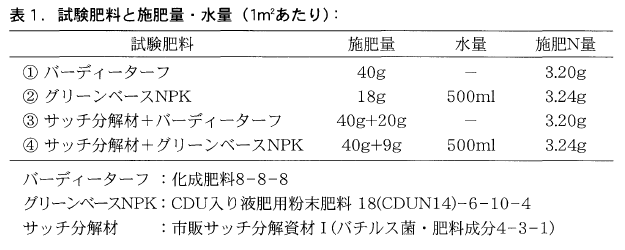

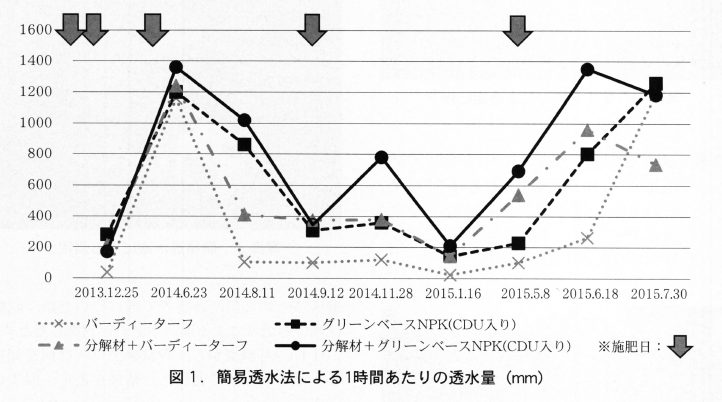

調査開始時は試験区ごとに2箇所の調査で行っていたが,試験区内でも場所による違いがあると判断したため,2014年9月調査から,各試験区で4箇所を測定し,平均の数値で表した。結果を表1,図1に示す。

4.結果と考察(表2,図1参照)

2013年から2015年夏期までの透水性試験結果から,試験開始当初は各区間で透水性に差に認められなかった。しかし2014年8月以降から2015

年6月まではバーディーターフ区に比べてグリーンベースNPK区,分解材混用の2区で透水性が向上する傾向が認められた。具体的な1時間あたりの透水量は,分解材+グリーンベースNPK>グリーンベースNPK≒分解材+バーディーターフ>バーディーターフの順に小さくなった。

ただし,2014年6月,2015年7月の調査ではバーディーターフ区の透水性が他区とほぼ同じ傾向であった。原因は不明である。

調査期間中の特記事項として,2014年8月は台風や前線の影響で雨が多く,当研究所の気象観測機器のデータでは8月の降雨量が772.7mmであった。このような気象条件において,バーディー

ターフ区は試験区内に停滞水(芝生表面に水が溜まった状態)の場所が確認できたが,グリーンベースNPK区,分解剤混用区では,停滞水は全く認められなかった。

また,殺菌剤処理をしたにもかかわらず病害のラージパッチがバーディーターフ区で確認された。これに対しグリーンベースNPK,分解材混用区にはラージパッチの発生が見られなかった。

以上のことは,グリーンベースNPK,分解材混用区で芝の透水性が向上したことに起因すると考えられた。

一方,透水性が向上したことが影響したためか,グリーンベースNPK,分解材混用区で2015年の8月上旬に乾燥害(芝が枯れること)が認められた。2013年にも乾燥害の影響は8月から9月にかけて見られたが,2015年の乾燥害は以前より規模が大きくなったように思われた。それはサッチ分解が進んだことで土壌の有機質が減り,保水性が低下したことが原因と考えられる。透水性と保水性のバランスをどの程度に保つかは,今後の検討課題と考える。

5. Conclusion

現在実施している試験は継続予定であるが,今回,CDUを使用することにより芝の透水性向上傾向が認められたことからCDUは芝のサッチ分解効果があると考えられた。

ゴルフ場によっては,バーチカル作業や白砂処理,あるいはサッチ分解資材の施用が効果的と理解していても,経費の問題で毎年のように使用できないのが現状である。また今後より大きな問題になる可能性があるのが刈りカスの処分の問題である。刈りカスを場内で処理できる場所があるゴルフ場はまだ良いものの,その場所が無い場合には産業廃棄物として処分するしか方法がない。今まで以上に管理費がかかることを考えると,刈りカスを増やさない工夫が必要となる。そこでCDU入り肥料やサッチ分解資材を利用し,フェアウェイ,ラフの刈りカスを分解させることができれば,刈込時に刈りカスを回収する手間と処分する費用を軽減できる可能性が考えられる。

それは理想論に過ぎないかも知れないが,問題が大きくなる前から試験調査を行っていくことで,近い将来には役立つ技術であると考える。

References

●日本芝草学会・用語委員会

芝草用語事典(2003).P75-76

●中村直彦(1982). サッチについて

(財)関西グリーン研究所.ターフニュース.P15-19

●Rogers,R.A.,J. H.Dunn and M.F.Brown (1976)

Crop Sci. 16:639-642

●Stiff,M.L and J.B.Powell (1974)

Crop Sci.14:181-186

●Duble,R.L. (1976)

Turf-Grass Times 1976 Sept/O:tc14-17

<産地レポート>

「JAおおいがわ吹木茶農協」の

良質深蒸し茶栽培における施肥体系レポート

JAおおいがわ湯日支店

係長 樋澤 禎行

静岡県は全国一位の茶産地です。中でも島田市湯日地区の深蒸し茶は鮮やかな色とほんのりとした渋味を持ち多くの方に好まれる味わい深いお茶です。

県中部の島田市に位置するJAおおいがわ管内の吹木(ふくおぎ)茶農協は全国茶品評会にて二年連続一等入賞を獲得した茶農協です。

増田尚士組合長を始め総勢21戸の組合員で約45haの茶園を管理しています。

近年急須でお茶を飲む家庭が激減し需要は低迷しておりますが,味わい深い良質茶を栽培し消費者にお届けすることを心がけ日々栽培・生産に取り組み茶のネット販売にも注力しております。

当茶農協は茶葉の統一性を図るために組合員は同一の施肥設計で栽培しており,春には「ヨーデル(くみあいジシアン燐硝安加里特S046,20-4-6)」を施肥しています。

「ヨーデル」は硝化抑制剤ジシアンジアミドが入っており良質茶栽培に欠かせないアンモニア態チッソでの供給と硝酸態チッソでの供給をバランスよく行います。「ヨーデル」導入から3年,今は良質茶栽培の良きパートナーとなっております。

また,静岡県の茶園は傾斜地が多く施肥体系の省力化も欠かせません。

4~5年に一度の台切り更新園にはエコロング426-140(くみあい被覆燐硝安加里エコロング426-140号,24-2-6)を樹上から全層施肥し効果的に肥料成分を供給しています。

エコロングも5年ほど愛用し欠かせない肥料となっております。

サトウキビに対する緩効性肥料の効果

沖縄県農林水産部

南部農業改良普及センター

主任技師 友利 研一

(旧所属:宮古農林水産振興センター)

Introduction.

沖縄県宮古地域は,沖縄本島の南西約300kmに位置し,宮古島や多良間島等8つの有人島からなる。亜熱帯性気候に属し,年平均気温は23.6℃と年間を通して温暖である。平坦な台地からなる農地を有し,耕地率は総面積の52.0%と極めて高く農耕上恵まれた条件にある反面,毎年襲来する台風,干ばつ等の自然災害のほか,宮古特有の病害虫の発生,土壌の大半が島尻マージで一般に土層が浅く瘠薄であることなど,農業をとりまく自然環境には厳しいものがある。

本地域のさとうきびは,県全体の生産量の約4割を占め,地域の農業産出額の約5割を占める作物である。農家経済をはじめ,地域の関連産業への経済波及効果は大きく,島の経済,農村地域の雇用創出に大きく貢献している。本報では宮古島

のさとうきびほ場において実施した調査(2012~2015年)について報告する。

調査方法

★2012年度調査

1.課題名

さとうきびに対する緩効性肥料の効果について

2.目的

宮古地域は夏植え(8~9月頃に植付け,翌々年の1~3月に収穫する。2年1作型で干ばつ・台風害に強い)中心の地域である。夏植えの栽培期間は一年半と長いが, 最終施肥を植え付けの5~6ヶ月後に行うのが一般的である。現在,当地域では速効性肥料が普及しており,緩効性肥料の利用は少ない状況にある。栽培期間が長期に渡る夏植えの最終施肥において,肥料の効き方が緩やかで, 長期間持続する緩効性肥料を施用することは,さとうきびの増収に繋がると考えられる。そこで,本調査では,さとうきびの最終施肥(高培土)時に緩効性肥料を施用し,その効果を確認するとともに単収及び品質の向上について検討した。

3.調査方法

①供試品種:さとうきび農林21号

②土 壌:島尻マージ

③耕種概要

植付け:平成23年9月19日

栽植密度:畦幅130cm

平均培土:H23年11月上旬(芽出し肥)

高培土:H23年12月30日(最終施肥)

収穫:H25年2月6日~22日

④供試肥料

・化成804(宮古地域で最も普及している速効性肥料)

・夏キビ追肥名人758:緩効率61%,シグモイド型(一定期間後にゆっくり長く効く)

・夏キビ追肥名人470:緩効率47%,シグモイド型(追肥名人758の緩効率を下げた肥料)

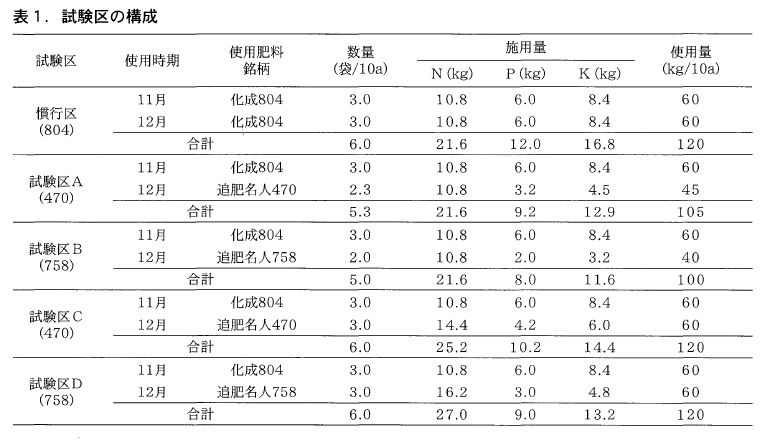

⑤試験区の構成: 植付け後,芽出し肥として化成804を各試験区に3袋ずつ施肥した。その後,最終施肥に速効性肥料(化成804), 緩効性肥料(夏キビ追肥名人758・470)を用い,窒素量および、施肥袋数を合わせた区を設置した(表1)。

4.結果の概要

1)生育経過の概要

植付け後,一部,芯枯れや梢頭部腐敗病が見られたものの,各試験区とも茎数に差は見られず生育は順調であった。

平成24年9月に台風17号が襲来し,葉片裂傷や潮害を受けたが折損茎は少なかった。葉片裂傷により側枝の発生が目立つなど,品質への影響が懸念されたが,製糖期(H25年1~3月)には基準糖度帯まで回復した。平成24年12月に立毛による生育調査を行ったが,株元や中間折損により,各区とも茎数は減少していた。

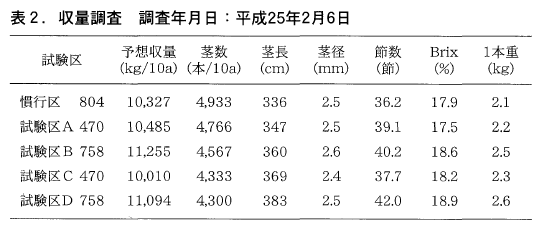

2)収量等

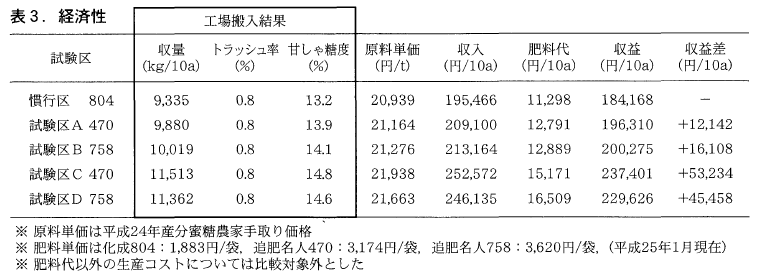

平成25年2月15日の収穫調査では,慣行区と試験区において茎長及び一本重に違いが見られ,緩効性肥料を施用した試験区が生育は良好であり1本重も重かった(表2)。また,製糖工場への搬入結果において経済性を算出したところ,慣行区よりも試験区が多収であり増収増益が見込まれた(表3)。

★2013年度調査

1.課題名

さとうきびに対する緩効性肥料の効果について

2.目的

2012年度と同じ。

(速効性肥料を緩効性肥料の袋数を合わせてさとうきびの生育を比較する。)

3.調査方法

①供試品種:さとうきび農林27号

②土 壌:島尻マージ

③耕種概要

植付け:平成24年9月15日植付け

栽植密度:畦幅145cm

平均培土:H24年11月10日(芽出し肥)

高培土:H24年12月20日(最終施肥)

収穫:H26年2月上旬

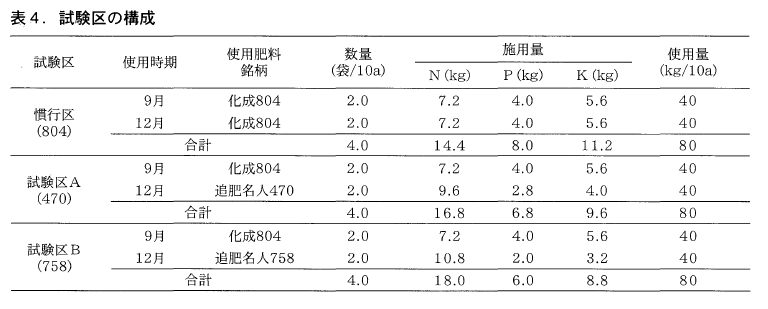

④試験区の構成:植付け後,芽出し肥として化成804を各試験区に2袋ずつ施肥した。最終施肥にて速効性肥料(化成804)緩効性肥料(夏キビ追肥名人758・470)を用い,窒素量および施肥袋数を合わせた区を設置した(表4)。

4.結果の概要

1)生育経過の概要

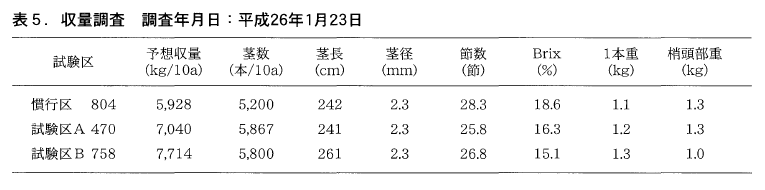

植付け後,一部,芯枯れや梢頭部腐敗病が見られたものの,各試験区とも初期生育に差は見られず順調な生育であった。平成25年10月に台風17号が襲来し,潮害やメイチュウ類による食害と重なった折損茎が散見された。また,葉身裂傷により側枝の発生が目立つなど,品質等への影響が懸念されたが,製糖期には基準糖度付近まで回復した(表5)。

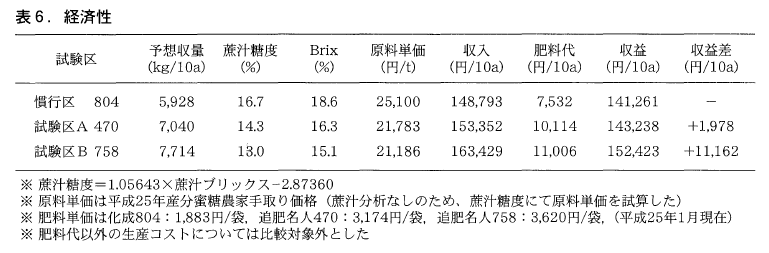

2)収量等

平成26年1月の収量調査では,株元や中間折損により,各区とも茎数は減少していた(データ省略)。茎数は緩効性肥料を用いた実証区が多い傾向であった。茎長は試験区Bにおいて良好であり予想収量も高い結果となった。品質については慣行区が良好であった。また,経済性を算出したところ,慣行区より緩効性肥料を用いた試験区が多収であり,増収増益が見込まれた(表6)。

★2014年度調査

1.課題名

さとうきびに対する緩効性肥料の効果について

2.目的

2012年度と同じ。

3.調査方法

①供試品種:さとうきび農林25号

②土 壌:島尻マージ

③耕種概要

植付け:平成25年9月10日植付け

栽植密度:畦幅140cm

平均培土:H25年10月19日(芽出し肥)

高培土:H26年1月17日(最終施肥)

収穫:H27年3月下旬

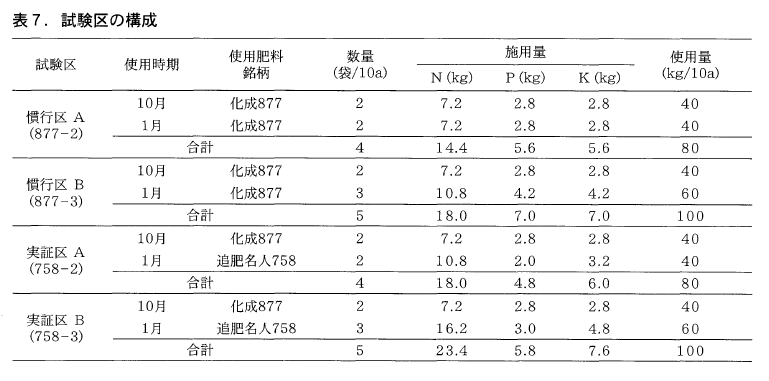

④試験区の構成:植付け後,芽出し肥として化成877を各試験区に2袋ずつ施肥した。その後,最終施肥にて速効性肥料(化成877),緩効性肥料(夏キビ追肥名人758)を用い,窒素量および施肥袋数を合わせた区を設置した(表7)。

4.結果の概要

1)生育経過の概要

植付け後の発芽および生育は良好であり,各区とも生育に大きな差は見られなかった。平成26年7月と9月に台風が襲来し,一部,葉片裂傷等が見られたものの,折損等の被害は無かった。

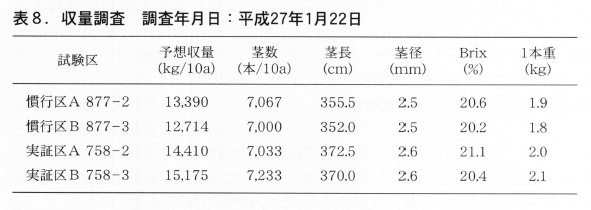

2)収量など

平成27年1月の収量調査では,茎長は緩効性肥料を施用した実証区が慣行区よりも長く,一本重も重い傾向であった。推定収量は実証区が慣行区よりも高い結果となった(表8)。

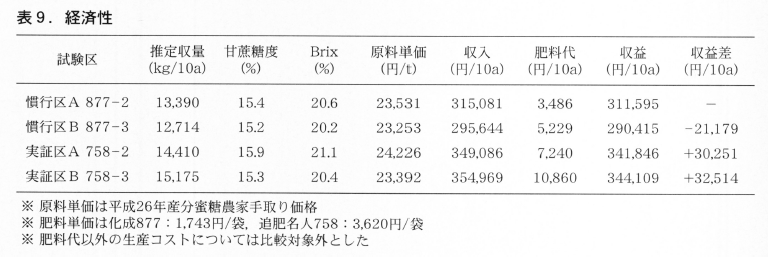

品質は実証区Aが良好であった。また,経済性について算出したところ,緩効性肥料を用いた実証区が慣行区よりも多収であり,増収増益が見込まれた(表9)。

5.調査結果(2012~2015年)の要約

さとうきび栽培(夏植え)において,最終施肥に緩効性肥料を施用することは,さとうきびの生育を良好にし,多収となることが分かった。茎長,茎数は緩効性肥料を用いた区が,速効性肥料を用いた区と同等か増加する傾向であった。収量は,3カ年の全ての調査において,緩効性肥料を用いた区が多収であり,緩効性肥料が収量に及ぼす影響は大きいと考えられる。品質は,試験年度によりばらつきが見られた。2013年度試験において,緩効性肥料を用いた区で品質低下が見られたが,メイチュウ類等の病害虫被害や調査時のサンプリング等の影響によるものと想定される。2012,2014年度試験での品質は,速効性肥料を用いた区と同等かそれ以上であった。

Conclusion

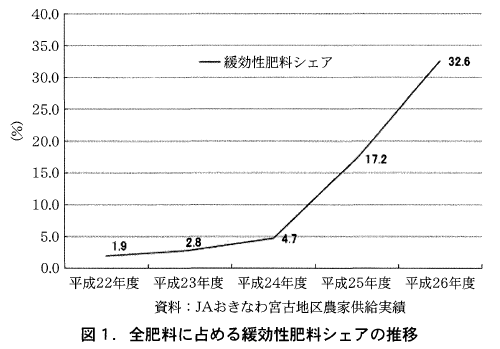

これまで,当地域のさとうきび肥料は速効性肥料の施用が一般的であったが,さとうきびの増産と環境保全(地下水保全)の観点から,関係機関が連携して緩効性肥料の使用(速効性肥料から緩効性肥料への切り換え)および普及啓発(講習会,現地検討会(写真1)の開催等)を図ってきた。その結果,生産農家の肥料に対する意識の変化が見られ,全肥料に占める緩効性肥料の供給率は年々上昇し,平成26年度では30%を超えている(図1)。

本試験の結果を踏まえ,引き続き生産農家等を対象に,緩効性肥料の適正使用および増収効果等について周知を図り,さらなる緩効性肥料の利用拡大と地域のさとうきびの増産に期待したい。