Site Search

Search within product

第675号 2015(H27) .10発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成27年10月

本号の内容

§被覆肥料のセル内施肥による年内どりレタスの窒素減肥栽培

長崎県対馬振興局 農林水産部 農業振興普及課

大津 善雄

(前 長崎県農林技術開発センタ一 環境研究部門 土壌肥料研究室)

§「人を健康にする施肥」発行に際して

兵庫県立農林水産技術総合センター・農業大学校

渡辺 和彦

被覆肥料のセル内施肥による

年内どりレタスの窒素減肥栽培

長崎県対馬振興局 農林水産部 農業振興普及課

大津 善雄

(前 長崎県農林技術開発センタ一 環境研究部門 土壌肥料研究室)

Introduction

1980年代より全国的に硝酸性窒素による地下水汚染の進行が顕著に認められるようになり,その環境基準(10mg/L以下)超過率は,他の基準項目に比較して著しく高く,また,基準の超過にまで至らないまでも測定を行った大半の井戸で硝酸性窒素が検出される状況が全国的に見られ,問題となっている(環境省2005)。

硝酸性窒素による地下水の汚染は,その原因の一つとして農業生産において施用される家畜ふん堆肥や化学窒素肥料で農作物に吸収されない余剰窒素の土壌下層への浸透溶脱によることが指摘されている(熊津,1999)。このため,環境への負荷を低減するため窒素施用量の削減が求められている。

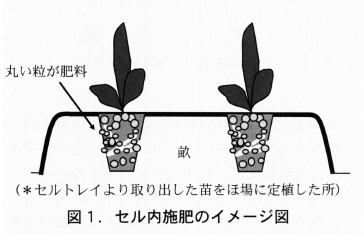

栽培作物の収量や品質を維持しながら窒素施用量を削減するためには,作物に効率的に窒素を吸収利用させる必要がある。窒素利用効率を高めるための方法として肥効調節型肥料の利用や局所施肥法が取り組まれている。従来の施肥法である全面全層施肥は,ほ場全体に施肥するため,作物へ確実に肥料を供給できる反面,畝間など作物の根が届かず吸収されない部分にも肥料が施用されるため土壌に残存する割合が高く,無駄が多い。また,それが降雨などにより溶脱される欠点を有する。局所施肥法は,根の近くに集中して肥料が施用されるため肥料の利用効率が高くなり,その結果,窒素の残存や溶脱量が減り環境負荷低減が可能な技術である。セル内施肥は局所施肥法の一つであり(図1),植物が必要とする肥料を全てセル育苗培土中に混合して施用する方法である。

そこで,年内どりレタスにおいて育苗時のセルトレイ内に肥効調節型肥料の1つである被覆肥料を施用,育苗した苗を定植する窒素肥料減肥栽培技術を検討したので紹介する。

2. Testing Method

(1) Composition of the test area

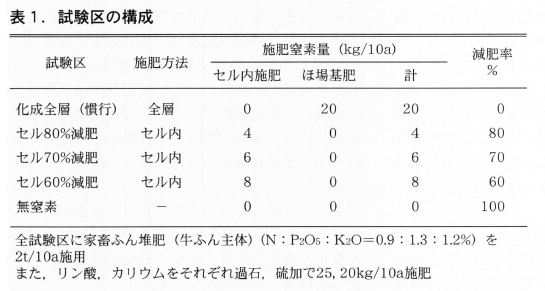

試験は長崎県農林技術開発センター内のほ場において2011年と2012年の2か年行った。化成肥料をほ場の全面,全層に施肥した化成全層(慣行)区,育苗開始時にセルトレイに育苗培土と被覆窒素肥料を混和し,施肥量を削減したセル80%,70%,60%減肥区および無窒素区を設けた(表1)。

肥料は,化成全層(慣行)区は硫酸アンモニウム,セル減肥区は被覆燐硝安「育苗ポット・セル内施肥専用2401,80タイプ」N 24%,P2O5 1%を用いた。

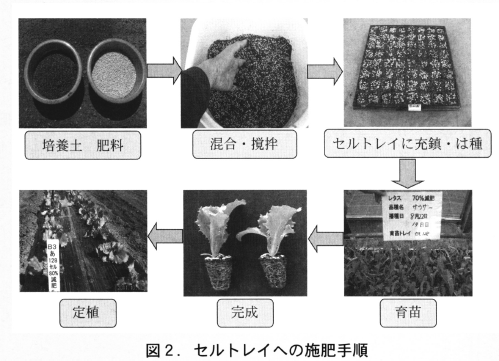

(2) Outline of cultivated species

は種,定植は2か年とも各々8月22日,9月12日,収穫は,2011年は10月24日,2012年は11月1日に行い,品種は「サウザー」(タキイ)を用いた。畝幅は80cm,条間45cm,株間30cmの2条植で栽植密度は8333株/10aとした。マルチは白黒ダブルマルチ(みかど化工社製)を使用した。セルトレイは128穴,培養土は与作N150を用いた。セル減肥区は被覆肥料を培養士1L当り80%減肥区は88g,70%減肥区は138g,60%減肥区は194gを混和,十分に撹枠し,セルトレイに充鎮した後,は種した(図2)。

3. test results

(1)被覆肥料からの窒素溶出の推移

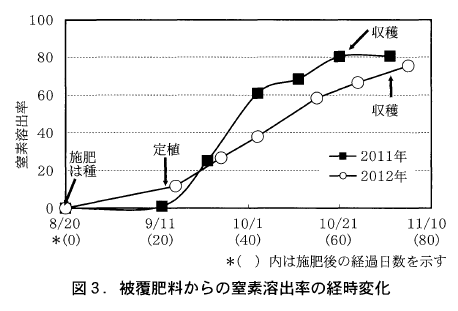

被覆肥料である育苗ポット・セル内施肥専施肥窒素量用2401,80タイプからの育苗期間中に相当する施肥後20日間の窒素溶出率は極わずかであった。その後,2011年は急激に窒素溶出率は上昇し,施肥後60日間で80%に達した。2012年は20日以降,窒素溶出率は穏やかに推移し,収穫日である施肥後71日間の溶出率は約70%程度であった。9月下旬から気温が低下し,平年と比べて低く推移した(データ略)ことが溶出に影響を及ぼしたと考えられる(図3)。

(2)セル内施肥が苗の生育および初期生育に及ぼす影響

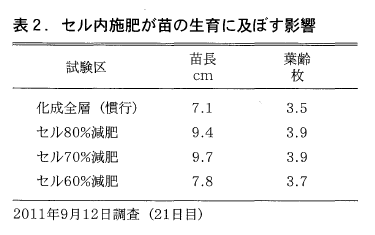

は種および施肥後21日目のレタスセル苗の苗長は,セル内施肥区において慣行区より高く,特にセル80および70%減肥区で高かった。

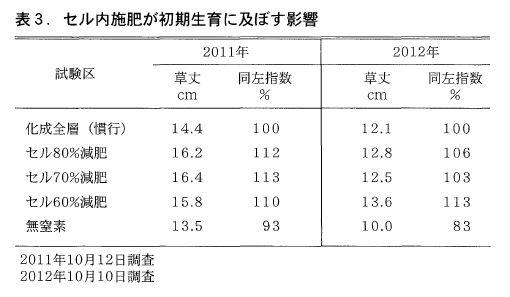

また,葉齢は,セル内施肥区において慣行区より高かった(表2)。本試験で供試した被覆肥料はシグモイド型の溶出パターンを有し,施用後30日間は溶出しないように設定された肥料であるが,溶出は温度に依存し,高温条件では溶出が早まる特性を持つ。レタスの育苗期間は8月下旬から9月上旬の特に高温条件下にあり,育苗期間後半になるにつれて窒素溶出が増えてくるためセル苗の生育に影響を及ぼしたと考えられた。定植1か月後の草丈は,いずれの年次においてもセル内施肥のセル減肥区において慣行区より高い傾向が認められた。年次間差は被覆肥料からの窒素溶出速度が影響したと考えられた(表3)。

(3)セル内施肥による窒素減肥が年内どりレタスの収量及び窒素吸収量に及ぼす影響

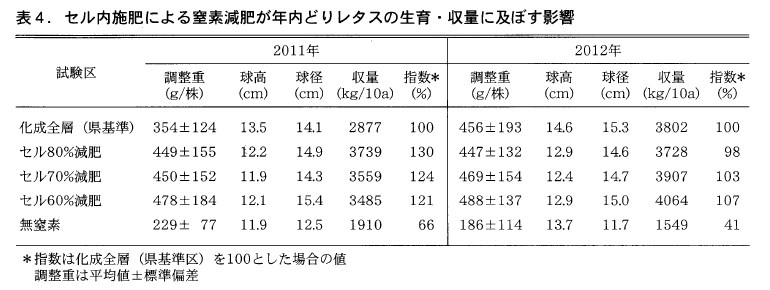

調整重および収量はセル内施肥で窒素を60~70%減肥しでも慣行の化成肥料を全層施肥した場合と同等であったが,球高はやや低かった(表4)。

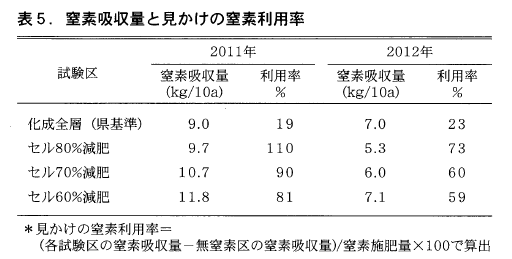

窒素吸収量は,2011年はセル内施肥区が化成全層施肥区より多く,2012年は70および80%減肥区でやや少ないがほぼ同水準であった。見かけの窒素利用率はセル減肥率が大きいほど高くなる傾向にあり,化成全層区が20%前後であるのに対し59~110%と高い利用率であった(表5)。

Summary

年内どりレタスおける被覆肥料を用いたセル内施肥法は,育苗中の苗に濃度障害をおこすこともなく育苗ができ,慣行の全層施肥より窒素施肥量を60~70%と大幅に削減しでもその利用率が全層施肥に比べて大幅に向上することにより同等の収量を得ることが可能であり,生産性を維持しながら環境への負荷を大幅に軽減できる技術であることが明らかになった。

5. Conclusion

セル内施肥を行うとセル内の培土量が通常のセルよりも少なく保水性がやや低下しており,本試験のような夏の高温期の育苗ではセル内が乾燥しやすいため水管理に注意が必要である。また,本試験は128穴セルトレイでのセル内施肥,育苗であったが,これよりセル容積が小さい場合は根鉢の形成が悪く定植時に施用した肥料と培土がぱらける場合が見られた。今後,技術の改善が必要である。

References

●環境省・水・大気環境局. 2005

平成16年度地下水質測定結果

●熊津喜久雄. 1999

地下水の硝酸汚染の現況.土肥誌. 70: 207-213.

「人を健康にする施肥」発行に際して

兵庫県立農林水産技術総合センター・農業大学校

渡辺 和彦

Introduction

「人を健康にする施肥」という驚くような表題の図書が発行された。原著は国際植物栄養協会(IPNI)と国際肥料協会(IFA)が2012年に企画制作した図書「Fertilizing Crops to improve Human Health:A Scientific Review」の日本語版である。同書はすでに英語から,アラビア語,中国語,フランス語,ロシア語,スペイン語に翻訳されている。

内容は3部からなり,1部は,食糧安全保障と施肥,2部は機能性物質と施肥,3部はリスク管理における施肥の役割である。3部にはベラルーシのチェルノブイリ原発事故対策事例も紹介されている。近年は機能性物質への関心も高く,農業と栄養と健康の関連で,本書は,農業から人間の健康まで,栄蕃にかかわるすべての関係者を対象としている。

日本語訳の監修は筆者であるが,翻訳は棟方直比古(東京商工会議所),長久保有之,大野佳織,齋藤俊雄,鈴井智子,石浦啓佑,前田美穂(以上6名,住友化学(株)),土屋慶彦(薮崎産商(株)),大石秀和(丸石(株)),上杉登(全肥商連)が実施し,翻訳・編集協力者:石井宏明(カンポテックスジャパン(株)),植松清次(千葉県農総研),阿久津若菜,吉本博文,鈴木敏夫(以上3名(株)農文協プロダクション)の援助を受け,発行責任者上杉登のもと総勢16名の協力で本書は完成した。

なお,重要なことであるが,各自ボランティアとしての参加で無報酬である。原著はインターネット上に無料公開されているためと,IPNIとIFAから非営利事業として翻訳許可を受けているためである。世界の貧困層,弱者の健康を願っての施肥の役割,食の重要性の世界の潮流を知ることができ,その真撃な目的に,無報酬もすがすがしく,微力ながら監修させていただいた。

2.1994年以降硝酸イオンに対する考え方が変わってきた

筆者が肥料と健康の関係で最も重要視しているのが,硝酸イオン問題である。「野菜の高濃度硝酸塩を渦剰に危険視することは,50年以上も続いた世界的規模での科学の誤りである。今こそこの遺憾な,そして高くついた誤解を正すことである」とリロンデルらの図書(越野訳,2006)にすでに表記されているが,現在(2015)の日本においても硝酸イオンをまだ有害と考えて制限している野菜流通業者,食品加工業者が一部にしろ存在する。

「土と施肥の新知識」(渡辺ら,2012)には, 日本の厚労省の研究者の多数のラットを用いた実験で,硝酸や亜硝酸イオンがガン発生を増加する事実は見いだせず,むしろガン発生率が低下し,生存率が増加する事実を示し,「結論:硝酸塩は有害どころか,有益だった」とした。本誌「農業と科学」2014年5月号には,「硝酸塩は人体に毒ではなく有益」との表題で詳しく多くの科学的事実を紹介したのだが,こうした知識の普及はまだまだである。

今回の翻訳書263頁には,「1994年以降,硝酸イオンに対する考え方が変わってきた。ヒトの胃には大量の一酸化窒素があり,一酸化窒素が胃中の細菌を殺すことが観察されている。・・(以下同書参照)」と書かれていた。筆者にとって本書の最大の価値はこの部分のため,まずここから説明する。

3.硝酸イオンは有毒視されていた

従来,有機農法は硝酸イオンが少なくビタミンC含有率が高い野菜を作るとされていた。同翻訳書に引用紹介されている有機物施用試験結果の論文を観て驚いた。20.7ppm~47.2ppmの果物(ネーブルオレンジ)に含まれている硝酸イオン(NO3-)を論文のまえがきでharmful residues(危険な残渣)と記載されていた(Abd EI-Migeed et a l.,2007)。硝酸イオン47.2ppmは無機化学肥料栽培で,20.7ppmは無機化学肥料を半量にし,半量分の窒素を有機由来とし,しかも微生物肥料も施用して得られた最も低い値である。ルッコラの4,800mg/kgとは桁違いに少ない量の硝酸イオンを危険視していた。論文の筆者は硝酸塩は微量でもまさに毒物と考えている。こうした科学者が2007年に世界にまだおられた。しかも論文査読者もこの記述を削除させていない。世界における硝酸イオンに対する考え方の現状である。

大きな転換点となる発見が1994年になされた。同翻訳書には総説(Lundberg et al.,2004,2008)が引用されているだけだが,総説の引用文献を参照したり,インターネットで1994とnitrateと2つのキーワードを入れると,大発見を示した原著論文を見つけることができる。

本誌「農業と科学」2014年5月号にも「硝酸塩に対する考え方が大きく変わったのは1994年からである」と記してデータを示して詳しく説明しているため, ここではポイントのみ示す。

①レタスを食べたヒトの胃には5分後には一酸化窒素(NO)が発生していた (Lundberg et al.,1994)。

②硝酸イオンは唾液で亜硝酸イオンに変換されるが,亜硝酸イオンは胃の中のpH1.0条件下では非酵素的にNOに変換される(Lundberg et al., 1994)。

③ピロリ菌は活性酸素を発生し,胃ガンや胃潰蕩の元となるが,その活性酸素は亜硝酸イオンと反応し過酸化亜硝酸を生成する(Benjamin et al.,1994)。

④その過酸化亜硝酸はピロリ菌などのTCAサイクルにあるアコニターゼを非可逆的に阻害しピロリ菌を殺す(Hausladen and Fridovich,1994)。

こうした大発見が1994年になされていたことを,本書は教えてくれた。

有機農法で栽培された農産物のビタミンC含有率が慣行農法よりも高いことは同翻訳書では詳しく検討している。多くの試験結果を観ても有機農産物の方が慣行農法に比べてビタミンC含有率が一般に高い。窒素を多用するとビタミンC含有率が低下することも事実である。その理由であるが,一つは窒素多用では群落密度が高まり葉面積当たりの日射量が少なくなるためである。それを窒素施用量を増加しでもビタミンC濃度が下がらなかった事例で説明している。たとえば,豊富な光線を受けて育ったポット栽培の野菜ではビタミンC含有率は低下しなかった(例:Muller and Hippe,1987)。同様に相互遮蔽の影響をほとんど受けないキャベツとスイートコーンでは,慣行農法でも有機農法でもビタミンC含有率はほとんど同じである(Warman et al.,1998)。

一方,ビタミンAの前駆体であるカロテノイドは窒素施肥によって増える。窒素施肥により作物体のタンパク質や葉緑体の合成が促進されるが,葉緑体の増加は,葉緑素やカロテノイドなどの葉緑体構成成分も増えることを意味している。

Mozafar(1993)は,窒素施肥が植物体のビタミンに与える効果について,180にもおよぶ研究成果を総括し,窒素施肥の割合を増やすことで,作物体中のカロテノイドが増えることを明らかにしている。

ビタミンB群については,窒素施肥によってタンパク質合成が進むと,葉の脂質層は増える。ビタミンB1(チアミン)の活性型としてのチアミンピロリン酸は,補酵素Aとともに,脂質代謝で重要な役割を果たしている。前記のMozafar(1993)の研究では窒素施肥によってビタミンB群含有率も増える。

有機農法は慣行農法よりビタミンC含有率が高いことは事実であるが,ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンでは,慣行農法の方が平均42%も高い。有機農法のビタミンCの増加割合が,多くの文献の平均が6%だけ高い事を示し,その程度はそれほど大きくないとしている。

硝酸イオン問題はここまでとし,以下本書のメインテーマである「潜在的飢餓」,すなわち「微量栄養素欠乏」問題について紹介する。

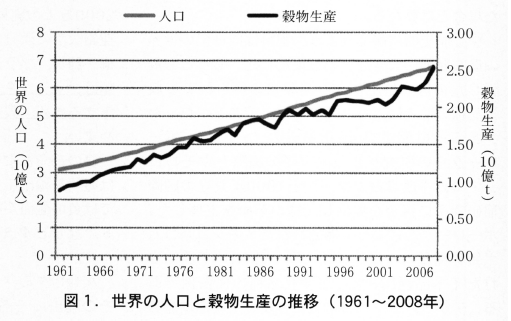

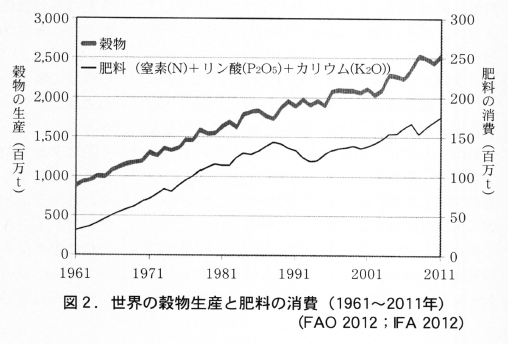

4.世界における微量要素欠乏症問題と食料・栄養安全保障

1961~2008年の間,世界の人口は31億人から68億人に増え,同時期に世界の穀物生産は9億tから25億tに増えた(図1)。それを可能にしたのは,3000万tから1億5000万t以上まで増加した肥料消費であった(図2)。肥料消費がなければ,世界の穀物生産量は半分に留まっていたと思われる(Erisman et al.,2008)。すなわち,肥料が世界の食糧安全保障に大きく貢献したことは明らかである。

食料安全保障とは,すべての人がいかなる時にも,十分,かつ安全で栄養のある食料を物理的,社会的,経済的に入手可能であるときに達成される。一方,栄養安全保障とは,人が健康で活動的な生活をおくるために,十分な食品栄養価の摂取が可能な状態を意味する(FAO,2009)。食料を量の観点だけでみるのは不十分で,栄養の観点からも十分でなければならない。これからは食料安全保障だけでなく,食料・栄養安全保障の観点が必要である。

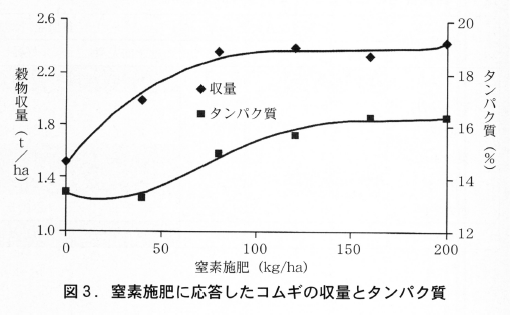

4R施肥推進運動(4R Nutrient Stewardship)すなわち適肥・適量・適期・適所による施肥効果の最適化は,従来はともすれば収量主体であったが,食料の栄養価も考えなければならない。例えば,窒素の最適施用量も図3に示すように,収量を目的とした場合と,タンパク質を目標とした場合とは異なる。

少し歴史的に観てみよう。肥料は前世紀の世界の農業発展に大きな役割を果たした。もっとも貢献したのは,施肥により高収量の得られる多収性品種の導入による「緑の革命」である。ロックフエラー財団は1944年結成のノーマン・ボーローグらの研究グループ(後の国際トウモロコシ・コムギ改良センター)と1960年設立の国際稲研究所に資金を提供し,緑の革命を主導した。ボーローグらによって開発されたメキシコ系コムギ短稈品種群や国際稲研究所(IRRI)で開発されたイネ品種IR8などが多収品種の代表例である。アジア,アフリカ全域に普及した食糧増産の努力で,政策や補助金に加え,改良品種,肥料,農薬,灌漑設備の整備などの近代的な手法導入により,この40年間で穀物の生産は倍増し,十数億人を飢餓から救った。1970年ノーマン・ボーローグはノーベル平和賞を授与されている。

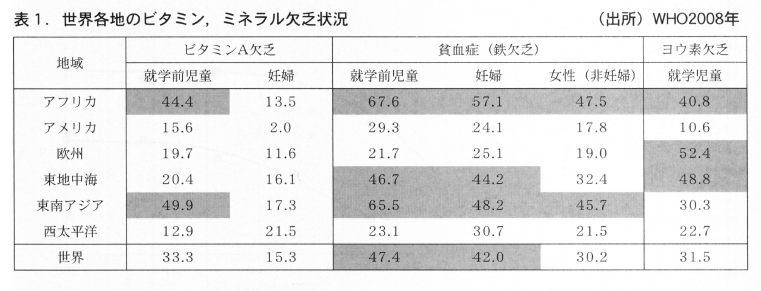

一方,微量栄養素の欠乏,すなわち「隠れた餓餓」は,世界人口(2011年現在約70億人のおよそ29%)の20億人の生命をおびやかしている(表1参照)。発展途上国では,毎年1,000万人以上もの5歳以下の子供が死亡している。これらの死因の60%は栄養失調が関係している。

およそ16億人(70億人の約23%)は鉄欠乏性の貧血症に悩み,毎年約100万人の子供がビタミンA欠乏により死亡,妊婦のヨウ素欠乏は毎年約2000万人の乳児に脳の機能障害を起こす。また亜鉛欠乏により毎年80万人の5歳以下の子供が下痢,肺炎,マラリアによって亡くなっている。穀類はフィチンを多く含み亜鉛の生体への吸収を阻害するため,穀物のみの摂取では亜鉛不足になりやすい。

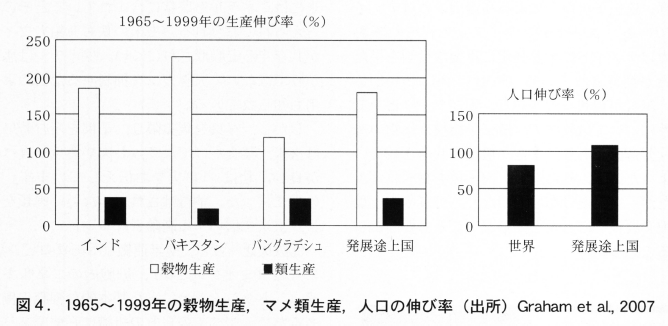

緑の革命により穀物生産量は倍増し,多くの国は穀物を輸出できるまでになった。しかし,現在では負の側面が顕在化してきている。

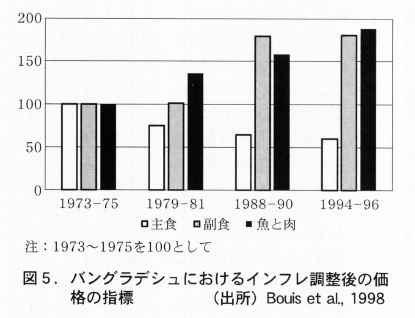

5.なぜビタミンや微量元素欠乏症が増えたのか?

なぜビタミンや微量元素欠乏症が増えたのか?その理由の一部をデータを観ながら探ってみよう。緑の革命により穀物類の生産は倍増し,主食となる穀物価格は低下したが,豆類や野菜類,あるいは肉,魚の価格は相対的に高くなった(図4,5参照)。そこで,貧困層は主食の穀物だけの摂取に傾き,肉類,魚類はもちろん野菜の摂取も激減したため各種微量栄養素欠乏症が発生したと考えられている。

①ビタミンA欠乏

ビタミンAは,目の健康と視力,成長,そして免疫機能の維持に不可欠である。ビタミンA欠乏は肉類の低摂取,植物由来のプロビタミンA(カロテノイド類)の摂取不足,それに伴う食事の脂肪摂取不足によって発症する(Sommer,2008)。貧困層の方は肉類はもちろん野菜摂取量が少ない。穀物の価格は緑の革命によって,生産量は倍増し価格も低下したが,逆に野菜や魚,肉類の価格は大幅に上昇した。豆類や野菜,魚,肉類には緑の革命のような大幅な革新的増産体術は生まれていないためである。

ここから記載することは発展途上国だけの問題と筆者は考えたくはない。講演会でよく経験することだが, 日本には玄米さえ食べておれば全ての栄養が含まれていると誤解されている方が一部ではあるが確実におられる。ここで,読者の皆さんにお願いである。想像して欲しい。もし,玄米あるいはお米だけを食べていたら表1に示したビタミンA欠乏,鉄欠乏,ヨウ素欠乏,そして,後に紹介する亜鉛欠乏になると考えていただきたい。主食だけではこれらの微量栄養素の欠乏による栄養失調になる。

重症かつ長期のビタミンA欠乏は,角膜障害や失明の原因となる眼球乾燥症(ドライアイ)などの古典的な眼性症状から診断でき,今も児童の予防可能で代表的な失明原因である(WHO,2009)。世界全体で約1.4%の死亡原因が,女性と子供(男子1.1%,女子1.7%)のビタミンA欠乏症であると推定されている。5歳以下の子供と出産年齢の女性が, この栄養素欠乏とそれが原因の健康障害の最大のリスク当事者で,その最大の有病率地域は東南アジアとアフリカである(表1)。インターネットでは片眼が失明した子供達の写真が多く掲載されている。日本語での検索はだめである。英語で、VitaminA,deficiency(欠乏)と入力し,画像選択をすればよい。発生地域の分布もmapと追加入力すれば,インターネットで観られる。アフリカや東南アジアの多くの発展途上国にはビタミンA欠乏の子供達が多い。気の毒である。

今までの研究では,遺伝学による作物の栄養強化はプロビタミンAであるカロテノイドを増やすのに適している。サツマイモ,バナナ,キャッサバは,カロテノイドの遺伝的変異が大きいので,従来の育種方法が役立つ(Bouis and Welch,2010)。遺伝子組換えによる高濃度のカロテノイド米である「ゴールデンライス」も得られており,カロテノイドの栄養強化に重要な役割を果たすことが期待されている(Potrykus,2003)。ただ,筆者が現状を調べると,現在フィリピンで安全性について試験中で,遺伝子組換え作物の普及は反対運動もあり,まだ一般には栽培されていないようだ。米以外に野菜・肉・魚を食べればよいのだが,貧困だけが原因でなく,野菜や肉・魚の摂取必要性をほとんど知らないことも要因としてあると思う。

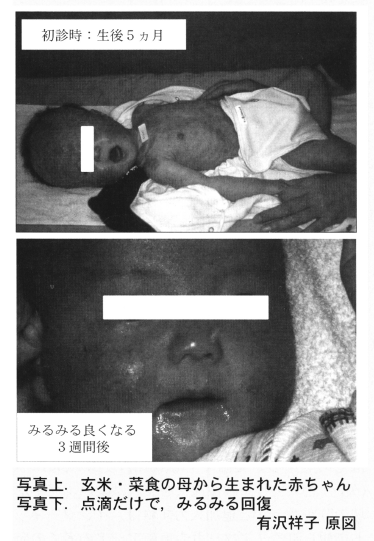

現在の日本でも同じである。玄米菜食のお母さんから生まれた栄養不良の赤ちゃんの有沢祥子先生の写真を筆者の講演で観た聴衆の方から何度も真剣な質問を受けた。「玄米と野菜だけではダメですか?」その方は信じられないようだ。写真をみながら,だまってしばらく立っておられた。玄米にはミネラルも豊富に含まれているとその方は考えられておられる。玄米の鉄も亜鉛もフィチンが共存すると吸収されにくい。フィチンは悪いばかりではない。大腸ガンを抑制するなどのよい作用も知られている。

しかし,写真を観る限り,子供を産む若い女性は玄米,菜食だけでなく,お肉やお魚も食べた方が良い。私は,「事実をお伝えしています」とその方に言った。納得はされていない。肉類を敬遠し,玄米を信仰する高齢者は多い。

②鉄欠乏

鉄は酸素運搬(ヘモグロビン),酸素貯蔵(ミオグロビン),細胞内のエネルギー伝達(シトクロム)といった基本的な細胞の働きがあるため,すべてのヒトの組織に必要であり,とりわけ筋肉,脳,赤血球に必須である(Yehuda and Mostofsky,2009)。

幼年期の鉄欠乏性貧血と小児期中期の知力低下の間に因果関係があるという多くの実証報告もある(Lozoff et al.,2008)。鉄不足が,筋肉内の酸素輸送や呼吸効率などの体内メカニズムを通して,基礎体力と有酸素運動能力の低下を引き起こすという実証結果も明らかになっており(Haas and Brownlie,2001)労働生産性の低下や収入減など,特に肉体労働に依存する経済には悪材料となる。

微量元素の栄養強化法には2種類ある。一つは育種による方法で,他は亜鉛やセレンで成功している葉面散布による栄養強化法である。しかし,鉄の各種施用法による栄養強化法は生体内の鉄含有率増加割合は少ない。現在の高収量性のコムギ品種の多くは,穀粒中の微量元素,特に鉄および亜鉛含量が低い(Cakmak et al.,2010a)。遺伝的な多様性を利用してコムギおよびほかの主食用作物の近代品種の穀粒中の鉄および亜鉛を高濃度にして生物学的利用能を高めることを試みる「ハーベストプラス栄養強化チャレンジ計画」(注:マイクロソフトのビル・ゲイツが提供する基金で,発展途上国の人々の餓餓や疾病を救済するために,世界の食糧増産に貢献する研究者集団)が精力的に研究している(Cakmak et al.,2010a)。しかし,小麦粉中の鉄含量の妥当な目標レベルである40mg/kgを達成するのは困難かも知れない。なぜなら,製粉により鉄が除去されることと,動物では約50%がヘム鉄で構成されているが,植物ではすべてが非ヘム鉄で構成されており,生物学的利用能がヘム鉄の15~35%に対し,非ヘム鉄2~20%と低い(Storsdieck gennant Bonsmann and Hurrel,2008)。アスコルビン酸は非ヘム鉄の吸収促進物質として最も研究が進んでいる(Fairweather-Tait,1992)。

しかし,残念なことに,アスコルビン酸は,調理や貯蔵中に酸化されてデヒドロアスコルビン酸になりやすいため,酸化鉄の還元力(鉄吸収促進能)が失われやすい。しかし,さまざまな有機酸(たとえば,クエン酸塩,フマル酸塩,リンゴ酸塩など)は,三価鉄や二価亜鉛などの金属イオンと可溶性かつ安定な錯体を形成し,消化中のこれら金属イオンの可溶性を維持する。そして腸管粘膜細胞を介した吸収が促進される(House,1999)。こうした有機酸は果物に多い。日本人女性にも鉄欠乏性貧血は多い。果物摂取も野菜の鉄可溶化を助けてくれることを知っておきたい。

③ヨウ素欠乏

ヨウ素欠乏は,知的発達障害や脳障害のもっとも一般的で予防可能な障害である(Zimmerman et al.,2008)。ヨウ素欠乏症には,低体重新生児,高乳児死亡率,運動機能障害,聴力障害,甲状腺機能低下,放射線感受性冗進,ヨウ素誘発性甲状腺機能低下症,神経機能障害などが含まれる。地域的にはアフリカの最貧諸国に偏在し(約25%),次いで東南アジアの17%,地中海東部の16%となっている(WHO,2002)。ヨウ素は海藻類に多く含まれている。ワカメや昆布を食べる日本人にはヨウ素欠乏はあり得ない。

ヨウ素添加塩を使用したサプリメントは,多くの国でヨウ素欠乏症を緩和する効果が証明されている(Rengel et al.,1999)。中国北西部の新彊自治区では,ヨウ素酸カリウム(5%)を用水路に添加した結果,土壌中のヨウ素レベルが3倍に増加し,コムギのワラ中のヨウ素含量が3倍になり,乳幼児死亡率が50%減少し,主にヨウ素欠乏症の発生を軽減できた。このヒトへの健康利益は,7年後に明確になったそうだ(Cao et al.,1994)。

④亜鉛欠乏

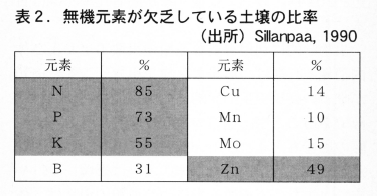

表2は各種無機元素の欠乏している土壌の比率を示す。三要素の窒素,リン,カリウムが肥料の三大栄養素と言われるのは,これら三要素不足の土壌が多いことである。

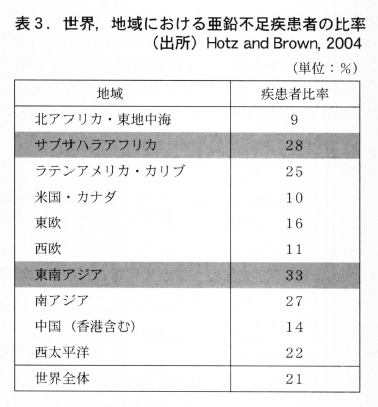

そして,ここで注目したいのは三要素の次に亜鉛不足土壌が世界には多いことである。しかも表3に示すように最も亜鉛不足者の多いのは,東南アジアとサブサハラ地域である事も注目したい。インターネットでZincとdefiiency,mapのキーワードで得た地図を見て驚いた。日本も軽微だが亜鉛不足地域の色に塗りつぶされていた(Alloway,2008)。それも,Allowayの本の表紙に亜鉛不足地帯の地図が載っていた。多くの医師が考えている以上に日本人には亜鉛不足の人が多いことは,倉澤隆平先生の2005年の日本微量元素学会の論文で知ったのだが,国際的な視野から観ても表3のもつ意味は大きい。東南アジアの人々は牛肉を食べる量が少ないことが関係していると筆者は思う。倉澤先生によると,日本人の30~40%は亜鉛不足で,超高齢者群では軽く50%は超えている(渡辺,2014)。表3の指摘する疾患者比率33%は日本にも当てはまる。

生物学的に利用可能な亜鉛の摂取不足および体内消耗の亢進は,亜鉛欠乏症を引き起こす。肉類が唯一の良質で生物学的に利用可能な亜鉛の摂取源であることや,亜鉛の吸収を阻害するフィチン酸の影響もある(Hotz and Brown,2004)。したがって,食事が菜食主体の人々は影響を受けやすい。また,下痢性疾患による亜鉛の消耗は,体内の亜鉛の栄養バランスを崩す(Castillo-Duran et al.,1988)。

重度の亜鉛欠乏症はめったにない。1900年代初期には,小人症,二次性徴の遅発や思春期初期の胴短長足,免疫機能障害,皮膚疾患,食欲不振などの身体特徴と関連づけられた(Prasad,1991)。この40年の聞に,無症状欠乏の弊害の理解が深まったことによって,亜鉛欠乏は稀な栄養障害から公衆栄養上の世界的課題として認識されるようになった (Mathers et al.,2006)。世界では,亜鉛欠乏による下気道感染症 注),下痢,マラリア感染などのリスクが増大している(Black,2003a)。亜鉛欠乏は,下気道感染症注)の約16%,マラリアの18%,下痢症の10%の原因と考えられている(Caulfield and Black,2004)。

注)呼吸器(気道)のうち,鼻から鼻腔鼻咽腔,咽頭喉頭までを上気道という。これに対して,咽頭よりも肺側の気管,気管支,細気管支,肺を下気道(気管より末梢の気道)という。

亜鉛欠乏は,下痢,肺炎,マラリアによる年間80万人もの5歳以下の子供の死亡の原因とされている(Caulfield and Black,2004)。肺炎と下痢の疾病負荷がもっとも高いのがアフリカのサブサハラ諸国で,子供の死亡率は高く,大人の死亡率はさらにその上を行く。東南アジア,東部地中海とアメリカ諸国では子供も大人もともに高い死亡率となっている。サブサハラアフリカ地域では,亜鉛欠乏はマラリアに羅るほぼすべての原因となっている(Mathers et al.,2006)。

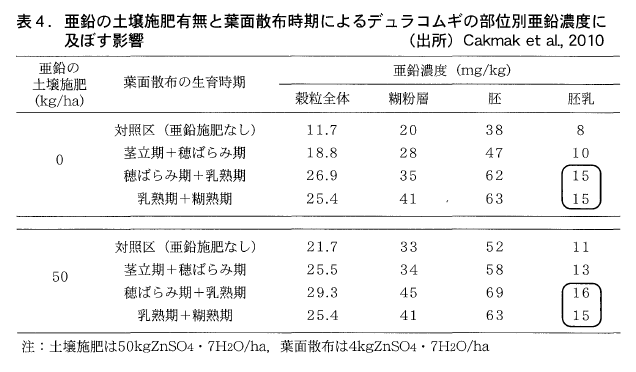

表4にデータを示すが,高温乾燥に強く地中海沿岸や北アフリカ,中央アジア,アメリカ大陸などで栽培されているデュラムコムギでの試験だが,可食部の亜鉛濃度増加には,土壌施肥の亜鉛有無より乳熟期の亜鉛葉面散布効果が高いことを示している(Cakmak et al.,2010b)。土壌中亜鉛不足地域では,硫酸亜鉛の1%濃度あるいは2%濃度を尿素と同時に施用することで穀粒中の亜鉛濃度増加が増えるだけでなく,収量も高くなる(Shivay et al.,2008)。

6. Conclusion

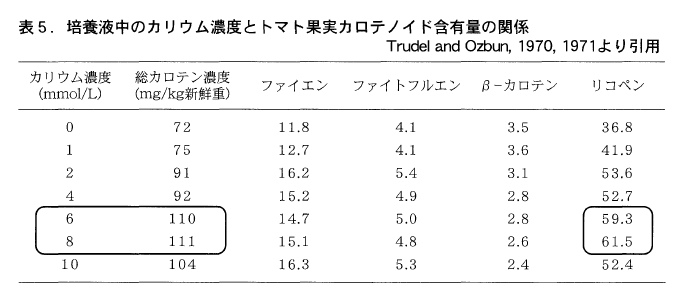

同翻訳書には,農作物の機能性成分含有率と施肥の関係についても多くの研究事例が紹介されている。一例として表5に培養液中カリウム濃度とトマトのリコペン含有率についてのデータを示す。ある一定濃度まではリコペン濃度が上昇している。品種間差もあるが,カリウムはトマトの代表的機能性物質,リコペンにはプラスに作用する。興味深いのはダイズのイソフラボンで,カリウムが低~中程度含まれている土壌でのカリウム施肥は,ダイズ種子のイソフラボン濃度が20%程度高くなるが,窒素施肥はダイズのイソフラボンにはマイナスに働き,窒素10kg/ha施肥に比べ,90kg/ha施肥では,総イソフラボン濃度は約1/10にまで減少する(Wilson. 2001)。筆者達もダイズの施肥試験を何度かしたことがあるが,窒素施肥で根粒菌着生は極端に減る。両者のダイズ収量差はほとんどないが,ダイズの主たる機能性成分イソフラボン濃度が窒素施肥で低下することは筆者にとっては新知見である。

こうした重要な知見が本書には随所に記載されている。病害発生に対する肥料による発病抑制方法など,興味深い話題は多い。ぜひ一読していただき,肥料分野の世界の潮流をお互いに知っておきたい。

参考文献(主要なもののみ)

●Abd El-Migeed,M.M.M.,M.M.S.Saleh,and E.A.M. Mostafa(2007)

The beneficial effect of minimizing nitrogen fertilization on Washington Navel orange trees by using organic and biofertilizers.

World J. Agr. Sci. 3,80-85.

●Alloway,B. J.(2008)

Zinc in Soils and Crop Nutrition. 2nd ed. Intemational Fertilizer Industry Association;International Zinc Association,Paris,France; Brussels,Belgium.

●Benjamin N,O’Driscoll F,Dougall H,Duncan C,Smith L,Golden M,and McKenzie H.(1994)

Stomach NO synthesis. Nature,368,502.

●Hausladen A.,and Fridovich I.(1994)

Superoxide and peroxynitrite inactivate aconitases,but nitric oxide does not J Biol Chem. 269,29405-29408.

●Lundberg JO.,Weitzberg E.,Lundberg JM. and Alvin,K.(1994)

Intragastric nitric oxide production in humans:measurements in expelled air. Gut,35,1543-1546

●Lundberg JO,Weitzberg E,and Gladwin MT.(2008)

The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. Nat Rev Drug Discov,7 ,156-167.

●渡辺和彦(2014)

肥料の夜明け,連載3,亜鉛不足の日本人は多い-その1

褥瘡も治癒する亜鉛の効果と農業問題,化学経済,8月号,73-84