Site Search

Search within product

第673号 2015(H27) .07発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成27年7月

本号の内容

§アスパラガスの露地長期どり栽培での

緩効性肥料を用いた省力施肥技術

長野県野菜花き試験場 環境部

齋藤 龍司

§熊本県における地下水保全に向けた土づくりの取組み

Jcam Agri Corporation Kyushu Branch

技術顧問 郡司掛 則昭

アスパラガスの露地長期どり栽培での

緩効性肥料を用いた省力施肥技術

長野県野菜花き試験場 環境部

齋藤 龍司

Introduction

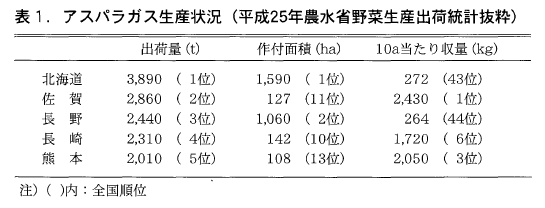

長野県のアスパラガスの出荷量は全国3位,作付面積は全国2位と上位に位置しているが,面積当たりの収量は低く,増収技術の一つとして春から秋まで収穫を行う長期どり栽培に取り組んでいる(表1)。長期どり栽培では,収穫期間が長いため増収を図るには養分吸収に応じた施肥が必要で,早春から秋までの安定した肥効と省力化を狙いとした全量一団施肥が有効と考えられる。

そこで,長期の安定した肥効と追肥労力の削減を図るため,複数の肥効調節型肥料を組み合わせた全量一団施肥法を検討した結果,窒素施肥量を20%減肥しても慣行の速効性肥料の分施と同等以上の収量が得られることが明らかになったので,以下に紹介する。

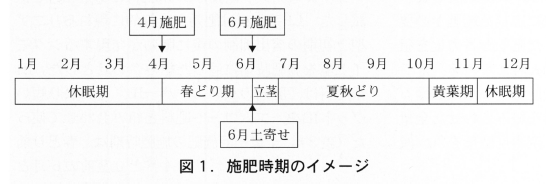

2.施肥設計及び肥料の選択

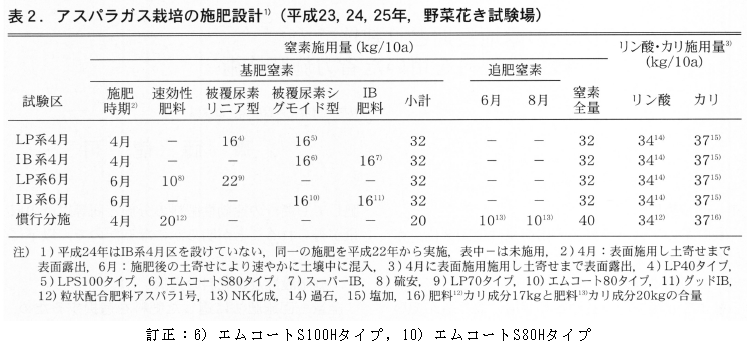

全量一回施肥法に適した肥料を選択するため,ジェイカムアグリ社製のLP系肥料とIB系肥料を供試した。LP系肥料は肥効が直線的に現れるリニア型と初期の溶出抑制の後に肥効が発現するシグモイド型を施肥時期に適した組み合わせとした。IB系肥料は,肥効の長いスーパーIB,それより短いグッドIBを,エムコート肥料と組み合わせて使った(表2)。全量一回施肥の施肥時期は,春どり前4月と立茎前の6月とし,6月立茎前には土寄せした(図1)。

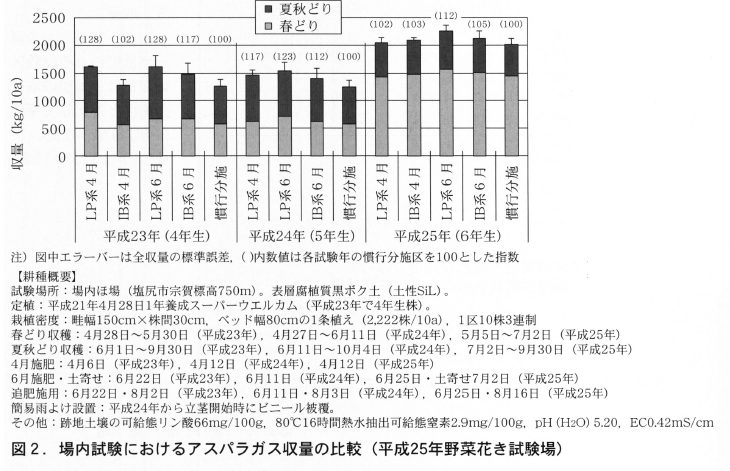

3.収量

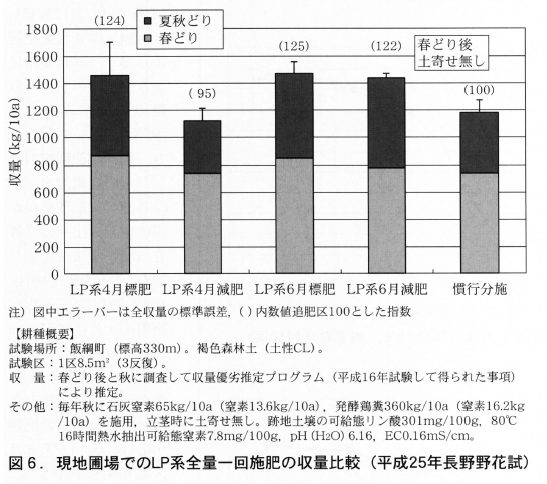

LP系,IB系とも全量一回施肥による試験区の収量は,対照の慣行分施区と対比して平成23年は102~128,平成24年は112~123,平成25年は102~112となり,窒素を20%減肥しているにもかかわらず、増収傾向であった。中でもLP系6月区の収量比は3ヵ年とも110を超え,最も収量が高かった。LP系,IB 系肥料の組み合わせとも,施肥時期はいずれの試験年でも春どり終了後の土寄せ時期の6月が良かった。平成23年,24年は長野県の目標収量とほぼ同等で,平成25年は前年に簡易雨よけして株養成が良好であったため春どり収量が多く,全体の収量が10a当たり2tを超えた(図2)。

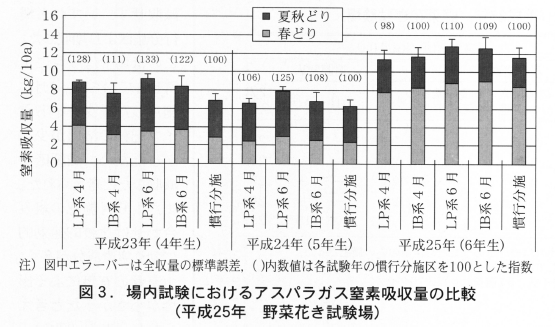

4.窒素吸収の比較

収穫期間中に収穫物として持ち出される若茎と切り下の乾物量を月ごとに集計し,各月の窒素濃度を測定して,月ごとの窒素吸収量を算出した。窒素吸収量は,収量の多いLP系6月区で最も多く,2ヶ年平均で慣行分施区対比129となった。基肥施用時期を比較するとLP系では6月に施肥した試験区が4月施肥区より多く,6月施用により夏秋時の窒素吸収量の増加がみられた(図3)。

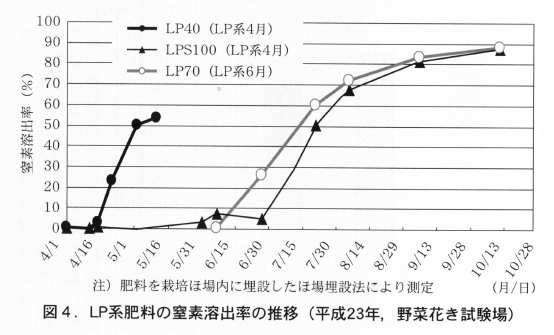

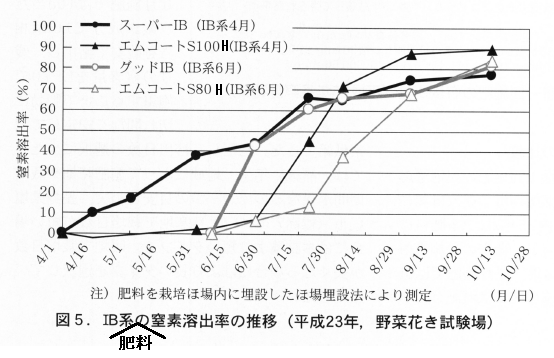

5.肥効調節型肥料からの窒素溶出

各肥効調節型肥料からの窒素溶出率の推移を,ほ場埋設法により調査した。LP系4月区に用いたLP40の溶出が施用1ヶ月後に50%前後となり,その後LPS100が7月上旬から肥効が現れ両者の組み合わせにより通年の肥効が得られた。LP系6月区に用いたLP70はリニア型の溶出で9月下旬に80%以上溶出し設定どおりの施肥となった(図4)。IB系4月区,IB系6月区ともリニア型とシグモイド型の組み合わせにより栽培期間中に安定した肥効が得られた(図5)。

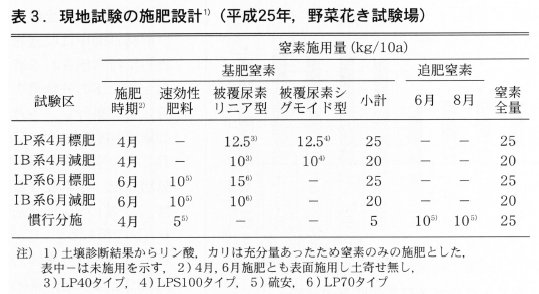

6.現地試験における収量の比較

肥効調節型肥料による全量1団施肥の現地適応性を検討するため,上水内郡飯綱町の農家ほ場において試験を実施した。平成25年はLP系肥料の4月,6月施用について検討し,硫安の分施を対照とした(表3)。試験の結果,4月施肥では減肥により減収したが,6月施用区では減肥しても減収せず,いずれも慣行分施区より増収した。このほ場では6月に土寄せしておらず,4月に施用したシグモイドタイプ肥料の溶出が少なかったため,減肥区で減収したと考えられた。また,6月施肥の組み合わせは比較的速効的に効く窒素成分が多く,土寄せの有無による影響が小さかったと考えられた(表3,図6)。

7.おわりに

以上のことから,被覆尿素を組み合わせた全量一団施肥は,窒素成分で20%減肥しても慣行分施より収量が多く,施肥時期は春どり前施肥よりむしろ立茎開始時の6月施肥が優れていた。全量一団施肥の被覆尿素の混合割合は,4月施肥ではLP40とLPS100を窒素成分で半量ずつとし,6月施肥では10a当たり窒素成分で10kg相当を硫安で施用し,残りの窒素量をLP70で施用することで肥効に切れ間なく安定して窒素供給できた。ただし,溶出日数の選択に当たっては,品種や年生,地域によって施肥時期や栽培期間が異なるので,一つの目安として,長野県塩尻市(標高750m)より寒地で栽培日数が短い場合には本試験より短いタイプを,暖地で栽培日数が長くなる場合にはより長いタイプを選択していただきたい。

熊本県における地下水保全に

向けた土づくりの取り組み

Jcam Agri Corporation Kyushu Branch

技術顧問 郡司掛 則昭

Introduction

熊本県は全国有数の農業県であり,トマトやスイカなどの野菜生産,温州ミカンやデコポンなどの果樹生産が盛んで,これらで農業産出額の半分近くを占めている。生産農家は,生産性の向上と持続あるいは連作障害回避のため,土づくりに古くから取り組んできているが,収益重視による施設の固定化や栽培の集約化,長期化により施用された肥料成分,特に硝酸性窒素に起因すると見られる地下水水質の悪化が懸念されている。

とりわけ約100万人の人口を抱える熊本市とその近郊地域は,生活用水のほぼ100%を地下水に依存し,これに代わる水源はないという現状から,地下水中の硝酸性窒素濃度を常時監視し適正域に保つための対策が喫緊の課題となっている。

ここでは,熊本市周辺地域における地下水の硝酸性窒素の実態を把握し,これに基づく地下水保全に向けた土づくりの取組みについて述べる。

2.地下水中硝酸性窒素の実態と変動要因

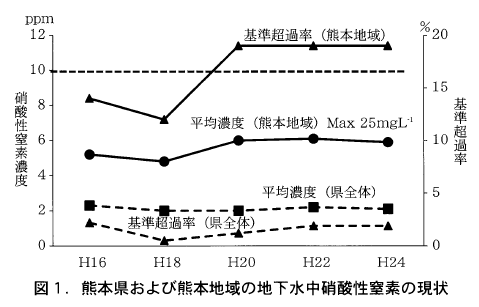

1)硝酸性窒素の実態

熊本県における地下水中の硝酸性窒素は,県全体でみた場合,平均濃度は2ppm程度と環境基準の10ppmの5分の1程度と低いレベルで,基準を超えた地下水の割合も2%以下と低い(図1)。しかし,熊本市周辺の熊本地域においては,平均濃度は6ppm程度,環境基準を超える地下水の割合も20%弱と良好であるとは言い難い状況にある。

2)硝酸性窒素濃度の変動要因

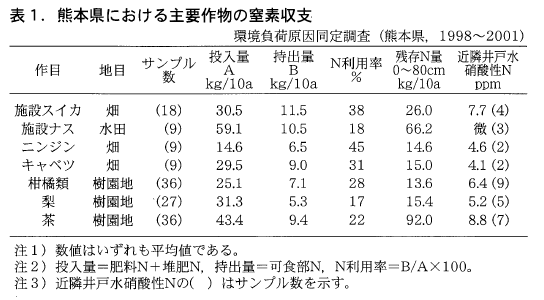

表1は,農業生産活動が硝酸性窒素の動態に及ぼす影響を調べるために熊本県が実施した環境負荷原因同定調査の結果を示している。

この表において,各作物が栽培されている圃場近くの井戸水中硝酸性窒素濃度が最も高い作物は茶,スイカ,柑橘類および梨で,平均濃度は5ppmを超えている。特に茶とスイカで非常に高い濃度が観測されている。

硝酸性窒素濃度が高い原因は,茶では施肥量が多く投入量に対する吸収量の割合を示す窒素利用率が低く,栽培後硝酸性窒素が土壌に多量に残存し,これが降雨等によって地下水へ溶脱するためと推察される。

一方,スイカでは施肥量はそれほど多くはなく,窒素利用率も高いが,施設が固定化され連作されることが多く,土壌に残存する窒素が被覆ビニル等を除去して裸地状態にされた時に降雨等によって下方へ溶脱するためと考えられる。

以上のことから,熊本県における地下水中の硝酸性窒素濃度は上昇傾向にあり,特に施設栽培や果樹栽培が盛んな熊本地域において顕著である。また,その原因は堆肥等有機物や化学肥料に由来する窒素の影響が大きいと推察される。

3.地下水保全に対する土づくりの役割

1)硝酸性窒素と土づくりの関係

土づくりは,土壌の地力を構成する物理性,化学性,生物性が総合された生産力を向上させ,作物が安定して生育する土壌を作る行為である。土づくりのための技術は,大きく資材の施用,土壌診断に基づく化学肥料の適正施肥,的確な耕うん,輪作体系に分けられる。

このうち,堆肥等有機物の施用と土壌診断に基づく化学肥料の適正施肥が土づくり技術の主体である。しかし堆肥等有機物や化学肥料はいずれも窒素を含んでおり,土壌への施用は多かれ少なかれ地下水へ影響することになる。このため,両者の施用に当たっては地下水の硝酸性窒素濃度にどのように影響するのかを十分理解していなければならない。

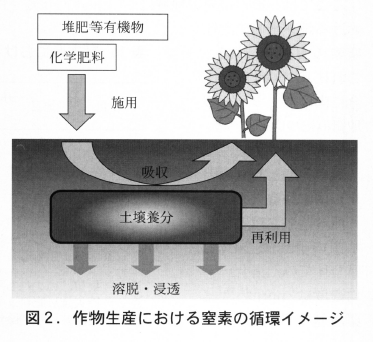

2)硝酸性窒素低減の対象は畑である

図2に示しているように,堆肥等有機物や化学肥料として施用された窒素は,一旦土壌養分となり,堆肥等有機物は微生物の働きによって無機態窒素に変化してから,一方化学肥料はそのままの形で作物に吸収される。作物によって吸収されずに残った窒素は土壌養分として蓄積され,次の作付けで再利用される。

ここまでの窒素の挙動は,水田と畑で同じであるが,これ以降は両者で違いが見られる。すなわち,水田は通常水が溜められ還元的な状態であるので,土壌に残存する無機態窒素は脱窒により窒素ガスとして空気中へ放出される。このため, 水田では硝酸性窒素はほとんど溶脱されない。

これに対して,水がなく酸化的な状態にある畑では脱窒は起こりにくいので土壌に残存する堆肥等有機物や化学肥料に由来する無機態窒素は,微生物の働きによって硝酸性窒素に変化し,降雨等によって下方へ溶脱されることになる。

このように,地下水保全の対象となるのは主に畑であり,畑においてどのような土づくりをして硝酸性窒素の溶脱低減を図るのかが課題である。解決のポイントは,作物の生育収量および品質を確保する,土壌に残存する窒素を極力減らすことである。これらを満足させることができるのは,土づくり関連技術の中では土壌診断に基づく適正施肥であると考えられる。

3)適正施肥の考え方

慣行施肥は作物の生育に必要な窒素吸収量を施肥基準に従って化学肥料を施肥する,あるいは堆肥を施用し,さらに化学肥料を施肥する方法であるが,施用した全ての窒素が作物によって吸収されることはない。このため吸収量よりも多くの量を施用しなければならず,結果として吸収されずに土壌に残存する窒素が生じ,これが降雨等により下方へ溶脱し,地下水中の硝酸性窒素濃度を上昇させる原因となる。

一方,適正施肥は,土壌診断によって土壌や堆肥由来の窒素量を求め,これらを慣行の施肥基準から差し引いて過不足分を化学肥料等で補う無駄のない施肥法である。また溶脱されやすい化学肥料の代わりに家畜ふん堆肥や肥効調節型肥料などを利用することも可能である。

4)土壌診断基準と基準項目

適正施肥を行う場合,「適正」に相当する基準が必要であるが,これに利用できるのが土壌診断基準である。土壌診断基準とは,栽培対象の作物に対して作物別施肥基準による施肥を行えば目的とする収量や品質が得られる土壌地力の数値あるいはその範囲を示したものである。

土壌診断基準のどの項目を使うかであるが,診断項目にも取り上げられている硝酸性窒素濃度がベストであるに違いない。しかし硝酸性窒素濃度はこれを正確に測定しようとすると,測定操作が煩雑である,測定に時間がかかる,高価な測定機器が必要であるなどの問題がある。

よって,これよりも非常にポピュラーな電気伝導度(以下,ECという)を選ぶ方が得策であると考えられる。なぜならば,土壌ECは以前から土壌診断基準として採用されている,測定機器の操作や測定が簡単である,ECメーターは既に農業改良普及センターやJAに整備済みである,また野菜栽培土壌では硝酸性窒素濃度との読み替えが可能であるなど利点も多い。

なお過不足の具体的な数値としては既存の診断基準値として採用されている0.3mSが適当と考えられる。ここで,土壌EC値0.3mSは硝酸性窒素濃度としておおよそ5mg/100gに相当する。

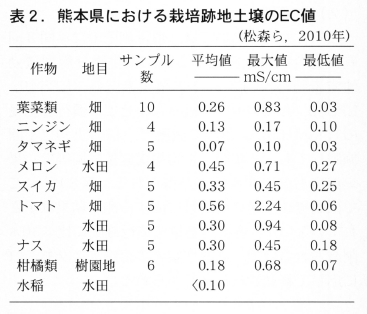

5)農耕地土壌の土壌ECの現状

表2は熊本県内における長期モニタリング圃場の土壌ECを作物別にまとめたものである。水稲ではEC値が0.10mS以下,露地野菜のニンジンやタマネギなどでも平均値および最大値とも低く,地下水保全上の問題はなく,普段通りの施肥を実施することが可能と考えられる。

一方,果菜類の平均は0.3mS以上と高く,特にメロンでは0.45,トマトでは0.56mSと非常に高い値が認められている。また葉菜類や柑橘類は0.18~0.26mSと平均値は低いが,最大値をみると0.68~0.83mSと高く,圃場によって変動が大きいことが特徴である。

よって, これらの果菜類や一部の葉菜類や柑橘類については硝酸性窒素低減のため適正施肥の実施が不可欠であると考えられる。

4.地下水保全のための適正施肥の具体例

1)土壌ECが基準値内にある作物の場合

土壌診断に基づく適正施肥は,土壌ECを土壌診断基準と照合して施肥量を決めることであるが,ECが基準値内であれば,従来通りに作物別の施肥基準やJA栽培暦に従って施肥しても差し支えないことになる。しかし,同一圃場における連作や輪作体系では土壌養分の蓄積が予想されるので,土壌ECを定期的にチェックし,診断結果に基づいて施肥量を増減する必要がある。

一方,前述したように,メロンやトマトなどの果菜類栽培ではほとんどが0.3mS以上,柑橘類あるいは葉菜類の一部でも高いEC値が認められているので,硝酸性窒素の溶脱リスクを低減するための措置として土壌診断に基づく適正施肥を実施する必要がある。

2)土壌ECが基準値以上の施設野菜の場合

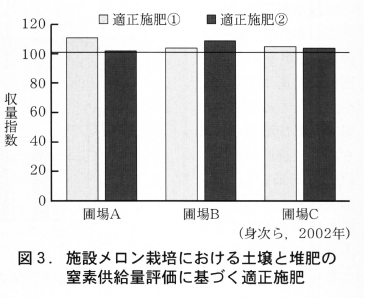

土壌ECが基準の0.3mSを超える熊本市北部地域のメロン施設栽培において,堆肥から供給される窒素量を施肥基準から減肥した適正施肥①と,さらにこれから土壌の残存窒素量を減肥した適正施肥②の硝酸性窒素の低減効果が3ヶ所の現地農家圃場で検討されている。

その結果,図3に示すように,メロンの収量は慣行施肥に比較していずれの農家においても高く,減肥しても収量には影響しないことが認められている。

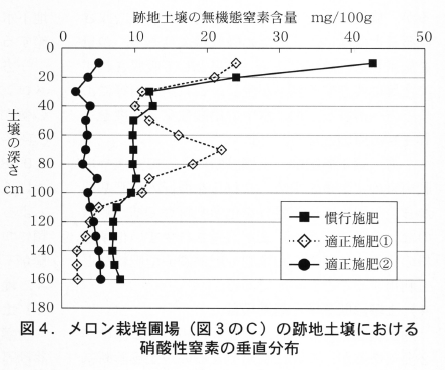

一方,図4に例示したC農家の栽培圃場における硝酸性窒素の垂直分布は,慣行施肥に比べ適正施肥①は作土付近や1m以下の土壌では低い濃度となっているが,40cmから1mくらいではむしろ高く,硝酸性窒素溶脱のリスクはあまり改善されていない。これに対して,適正施肥②では,作土表層から下層へと全層にわたって硝酸性窒素濃度が低く推移している。

このように,土壌や堆肥から供給される窒素量を診断して施肥量から差し引く適正施肥は,土壌ECが基準値よりも高い圃場で行われる施設果菜類のような栽培において硝酸性窒素の溶脱低減効果が高い土づくり技術であると推察される。

3)一部土壌ECが高い露地野菜の場合

この場合は,前節2)のEC値が高い場合と同様に,施用する堆肥や土壌からの窒素供給量を窒素施肥量から減らす適正施肥の適用が原則である。しかし,溶脱されやすい化学肥料の代替品として家畜ふん堆肥を使用することも可能である。ただし,注意しなければならないのは,家畜ふん堆肥の成分的特徴と窒素の効き方である。

家畜ふん堆肥の成分的特徴では,牛ふんは窒素,リン酸,カリの含量が他の家畜ふんに比べて低い。豚ぷんや鶏ふんの窒素含量は牛ふんよりも高く,有機質肥料である菜種油粕に比べると低いが, リン酸含量は高い。また,窒素の効き方は,速効的に効く部分とゆっくりと効く部分があり,その割合も畜種で異なっているなどである。

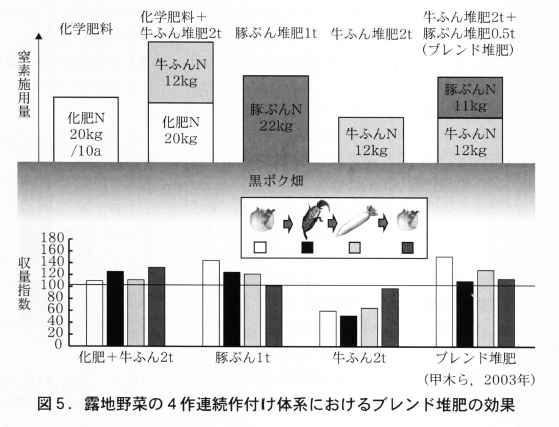

このような成分的特徴と窒素の効き方を考慮した家畜ふん堆肥の施用法としては,成分バランスをうまく調整して異畜種の堆肥を混合するブレンド堆肥の施用が効果的と考えられる。

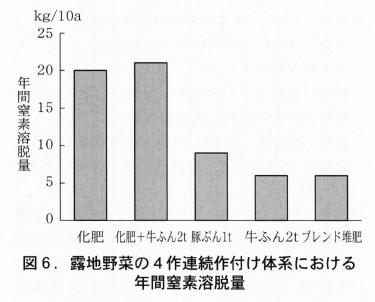

図5に示した黒ボク畑で午ふん堆肥を10a当たり2トン,豚ぷん堆肥0.5トンを組み合わせたブレンド堆肥によるレタス,トウモロコシ,ダイコン,レタスの4作連続作付け栽培における野菜の収量は,化学肥料のみの施肥と同等以上である。また地表1m以下の硝酸性窒素の年間溶脱量は,ブレンド堆肥では化学肥料のみに比べて70%減少している(図6)。

よって,土壌ECが基準値内の圃場での露地野菜の連続作付け体系においては,家畜ふん堆肥のブレンド堆肥の施用は,硝酸性窒素の溶脱低減効果が高い適正施肥であると考えられる。

ただし,家畜ふん堆肥を連用すると土壌に養分が集積し土壌ECが上昇しやすいので,定期的に土壌診断を実施する必要がある。

4)施肥量や施肥回数が多く,土壌診断に基づく適正施肥が困難な場合

茶や柑橘類は,表2に示すように,土壌ECが高く硝酸性窒素の溶脱量が多いので,低減対策を真っ先に講じなければならない作物である。しかし,両作物とも年間の施肥回数が多いことに加えて多肥栽培が慣行であるので,施肥時期に土壌の残存養分量を把握し,その都度窒素施肥量を加減する適正施肥は労力やコスト面から適用が難しい。このような場合には,窒素利用率が高い肥効調節型肥料を用いることが効果的である。

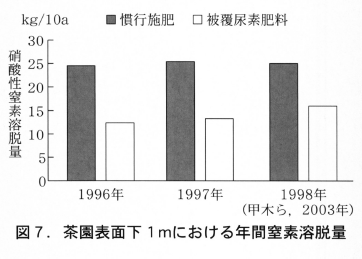

(1)茶

茶に対する慣行施肥の年間施肥回数は8回(内訳は春肥1回,芽出し肥1回,夏肥3回,秋肥2回),窒素施肥量は60kg/10aと多い。これに対して,3月下旬頃の芽出し肥の施用時期に芽出し肥の硫安と溶出タイプの異なる被覆尿素肥料(LP70:LP100=2:1)を夏肥として,8月下旬頃の秋肥の施用時期に被覆尿素肥料(LP70)を秋肥として年間の施肥回数を4回減らし,慣行の窒素施肥量(18kg/10a)から施肥量を25%減肥しても,一番茶および二番茶の生葉収量は慣行施肥よりも10~27%多く,製茶品質も同等以上となる。また,硝酸性窒素の年間溶脱量は45%低減することができる(図7)。

(2)柑橘類

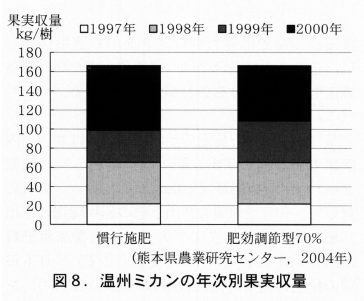

温州ミカンにおいては,慣行施肥では年間3回有機配合肥料を施肥するが,微生物分解型緩効性窒素肥料(CDU)と被覆尿素肥料(LPS40,LPS80,LPS160)を組み合わせて,慣行施肥量の15kg/10aから30%の減肥で,11月上旬に1回施肥しても,3年間の平均果実収量は同等で,果実糖度も向上する結果が得られる(図8)。ここでは硝酸性窒素の溶脱量に関する測定結果は示されていないが,窒素施肥量が慣行施肥に比べ30%削減されるので,硝酸性窒素の溶脱リスクもこれに応じて軽減されると考えられる。

5.エピローグ

本年1月5日付け熊本日日新聞に熊本県が推進する「地下水と土を育む農業」に関する記事が掲載された。これは地下水涵養に貢献し,環境に配慮した生産方式によって生産された農畜産物をくまもとグリーン農業による認証制度とタイアップさせて安全安心をアピールし,県産品の消費拡大を図る戦略と理解される。

この事業展開において注目すべきは,化学肥料低減と土づくりに積極的に取組む具体的な手段として土壌分析に基づく適正施肥の重要性が謳われている点である。そこには,堆肥等有機物の施用や適正施肥などの土づくりは昔から農業を支えてきているが,それをきちんと,また継続することが作物の安定生産に繋がるだけでなく地下水保全に寄与するに違いないという理念が感じられる。今後とも地道な適正施肥による土づくりを怠ることなく農業と環境の両立を目指していきたいものである。

works cited

●熊本県 2005.熊本地域硝酸性窒素削減計画

●熊本県 2001.環境負荷原因同定調査

●熊本県農業研究センター 2004

プロジェクト研究「農耕地からの窒素負荷軽減のための合理的施肥技術の確立」実績報告書,47-48

●松森信,城秀信 2010

九州・沖縄地域における農耕地土壌の変化,農林水産省九州農政局編,39-44

●身次幸二郎,小財伸 2002

スイカ-メロン連続栽培体系における施肥窒素削減,熊本県農業研究センター研究報告,11,56-63

●甲木哲哉,郡司掛則昭,城秀信 2003

露地野菜作付け体系における有機物の環境保全型施用技術,熊本県農業研究センター研究報告,12.13-20.

●甲木哲哉,城秀信 2003

茶園における減肥による窒素負荷低減効果,熊本県農業研究センター研究報告,12.70-78