Site Search

Search within product

第674号 2015(H27) .08-09発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成27年8-9月

本号の内容

§気温データによる肥効調節型肥料の溶出推定の精度改善法

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

Tohoku Agricultural Research Center

西田 瑞彦

§竹粉末の特性を利用した生ゴミ堆肥の製造とその利用の可能性

山川 武夫

小川 真季

松下 正壽

平川 博

気温データによる肥効調節型肥料の

溶出推定の精度改善法

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

Tohoku Agricultural Research Center

西田 瑞彦

Introduction

農業経営の大規模化が進み,土地利用型農業では農地面積の3割が20ha以上の経営体により運営されるに至った。今後さらに大規模化は加速すると見込まれ,作業の省力化と安定生産を両立する技術がこれまで以上に求められている。肥効調節型肥料は,利用率が高いため施肥量が少なく,一度の施肥作業で水稲一作分の窒素を賄えることから,「労働費の低減」に貢献可能な技術のひとつとして農林水産省の「担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログ」に掲載されている。地域や品種に適合する肥効調節型肥料の溶出タイプの選定は,専用ソフトを用いた溶出推定値により行われることが多い。肥効調節型肥料の溶出は温度に依存するため,専用ソフトでは地温データを入力し,溶出経過を推定する。しかし,これから肥効調節型肥料を導入しようとする地域の水田の地温データは,ほとんどの場合入手不可能である。水田の地温の推定法も開発されているが(高見ら1989,桑形ら2004),いずれも葉面積指数や日射量等やはり容易には入手困難な情報が必要であるため,溶出の推定には利用されていない。現状としては,気象庁が公開しているアメダス観測地点の平均気温を地温の代替値として推定されることが多い。そこで,地温の実測値と気象庁が公開している気温データを比較検討し,最高気温と平均気温を用いることで,平均気温だけを用いるよりも実測地温に近い溶出推定値を得る方法を見出した(西田ら2014)。本稿では,既報(西田ら2014)に情報を追加し,肥効調節型肥料の溶出をこれまでの平均気温データだけによるよりも,高い精度で推定する方法を紹介する。

2.水稲生育期間中の地温と気温の関係

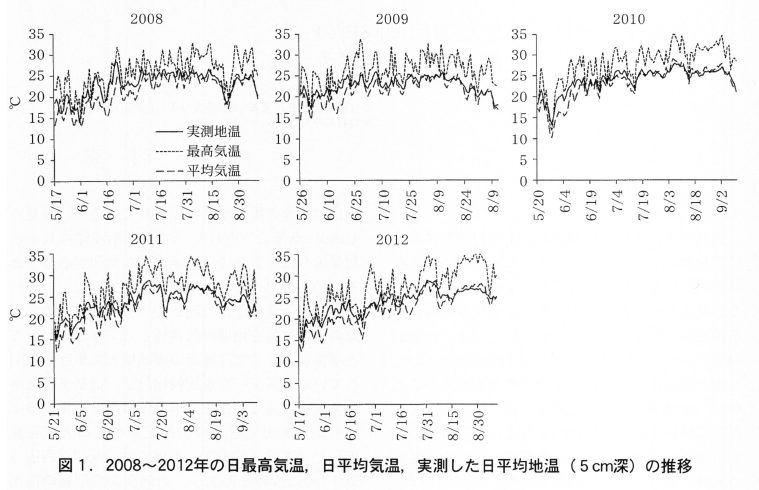

農研機構東北農業研究センタ一大仙研究拠点内(秋田県大仙市)の水田圃場(細粒灰色低地土)において,5cm深で測定した2008~2012年の5年間の地温データと同地のアメダスで観測された気温データ(日平均気温,日最高気温)の推移を図1に示す。

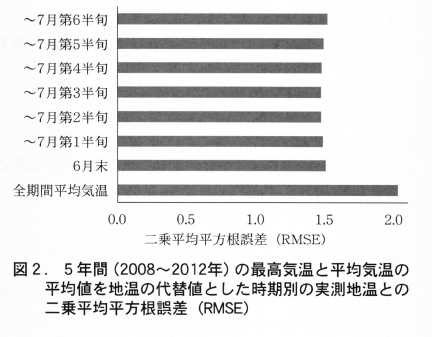

実測した地温の日平均値は,7月中旬頃まで日最高気温と日平均気温の中間的な値であり,それ以降は日平均気温に類似していた。このことから,7月中旬頃のある時期までは,日最高気温と日平均気温の平均値を地温の代替値とし,以降は日平均気温を地温の代替値とすれば,全期間の地温を日平均気温で代替するよりも,実際の地温に近くなると考えられた。そこで,7月中旬頃の「ある時期」を特定するために,6月末から7月末までを半旬ごとに区切り,その区切りまでの日平均地温の代替値を日最高気温と日平均気温の平均値とし,それ以降は日平均気温をそのまま日平均地温の代替値として,日平均地温の実測値との相違の程度を検討した。これら地温の代替値と実測地温との相違の程度を,二乗平均平方根誤差(RMSE)として図2に示す。

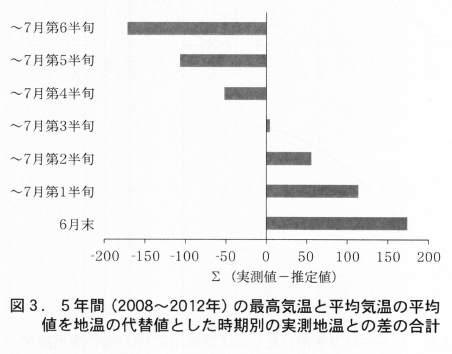

日平均気温のみよりも,日最高気温と日平均気温の平均値を用いた方が,RMSEは小さくなり,日平均地温の推定精度は改善された。最もRMSEが小さくなるのは7月第2半旬または第3半旬までの日平均地温の代替値を日平均気温と日最高気温の平均値とした場合であった。また,実測値と代替値の単純な差の合計では,7月第3半旬までの日平均地温の代替値を日平均気温と日最高気温の平均値とした場合に最も0に近かった(図3)。

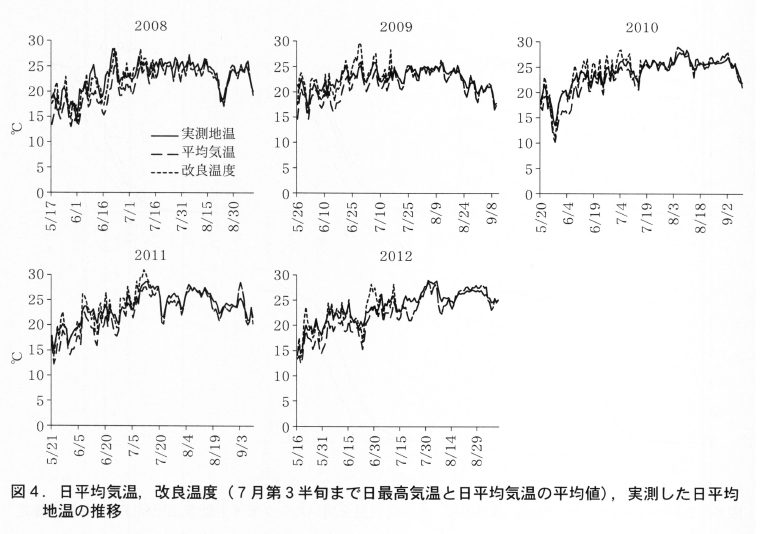

これらのことから,図4に示すように7月第3半旬までの日平均地温の代替値を日平均気温と日最高気温の平均値とし,以降は日平均気温を地温の代替値とするのが良いと考えられた。以後これを「改良温度」と称して取り扱う。

なおこれは,本地域で7月第2~3半旬頃が最高分げつ期から幼穂形成期にあたり,それ以前の地温は日射の影響を強く受け,以後は植被により日射の影響をあまり受けないことによると考えられる。品種や栽植様式が異なる場合でも,それぞれについて地温の推定方法を調整すれば,同様の結果になると推察される。実際に,秋田県全域6地点の水田(グライ土,灰色低地土,黒ボク土)の実測地温からも,本手法の有効性が確認されている。

3.肥効調節型肥料の溶出推定精度

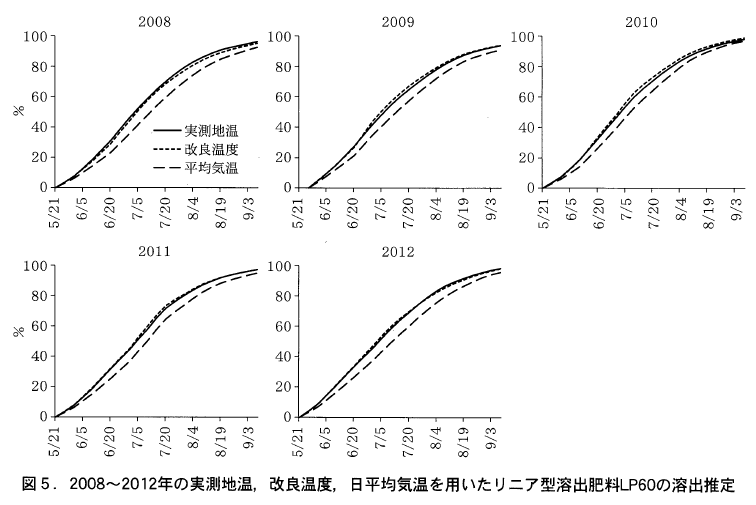

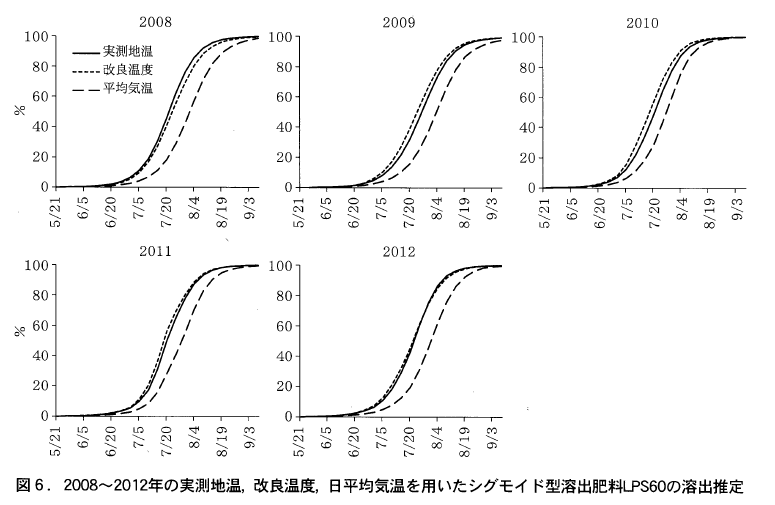

次に,専用ソフト「肥効予報士Ⅲ」(ジェイカムアグリ社製)を用いて,改良温度と実測の日平均地温および日平均気温のみによる肥効調節型肥料の溶出推定値とを比較した。その一例として,60日溶出のリニアタイプのLP60の推定結果を図5に,シグモイドタイプのLPS60の推定結果を図6に示す。

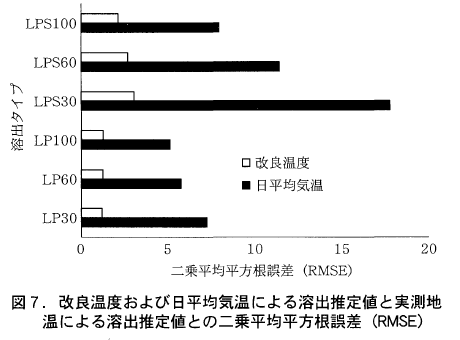

両肥料ともに日平均気温だけを用いるより改良温度を用いたほうが,実測地温による溶出推定値に近かった。LP60の場合,実測地温による推定値との相違は,平均気温だけの推定値では最大で11ポイントであったが,改良温度による推定値では最大で3ポイントにとどまった。LPS60の場合,実測地温による推定値との相違はLP60よりも大きく,平均気温だけの推定値では最大で34ポイントもあった。しかし,改良温度による推定値では,実測地温との相違は最大で9ポイントにとどまった。同様に,LP30,LP100,LPS30,LPS100についても,実測地温,日平均気温,改良温度を用いて溶出の推定を行った。その結果,全ての溶出タイプにおいて,日平均気温だけを用いるより改良温度を用いた方が,実測の地温データによる溶出推定値とのRMSEが小さくなり,溶出の推定精度は改善された(図7)。

実測地温による推定値との相違の程度は,シグモイドタイプよりもリニアタイプの方が大きかった。また,リニアタイプの場合,溶出日数が短いほど実測地温による推定値との相違が大きくなる傾向が顕著であった。これは,改良温度を用いた7月第3半旬までの温度の溶出への影響が大きい肥料ほど,平均気温による推定精度が低いことを示している。特に水稲の生育前半に効果を期待する溶出タイプの肥料では,注意を要すると考えられた。

以上のことから,単純に日平均気温を全期間の日平均地温の代替値とするよりも,7月第3半旬までは日最高気温と日平均気温の平均値を地温の代替値とした方が,肥効調節型肥料の溶出の推定精度は改善されることが明らかとなった。このように,容易に入手可能な気温データから,非常に単純な方法で,溶出推定精度の改善ができる。

thanks

全国農業協同組合秋田県本部の佐藤雄太氏には,秋田県内6地点の地温データを閲覧させていただいた。ここに記して深甚なる謝意を表します。

works cited

●桑形恒男,石郷岡康史,長谷川利拡,米村正一郎,横沢正幸,川村宏,辻本浩史. 2004

局地気象モデルを活用した水田の水温・地温の広域的な推定手法の開発

農業環境研究成果情報20:46-47

●西国瑞彦,吉田光二,土屋一成,高橋智紀,中山壮一. 2014

気温データを用いた肥効調節型肥料の溶出推定精度の改善

東北農業研究67:1-2

●高見晋ー,菅谷博,鳥山和伸. 1989

水田水・地温の簡易推定法

農業気象 45:43-47

竹粉末の特性を利用した

生ゴミ堆肥の製造とその利用の可能性

山川 武夫1・小川 真季2・松下 正壽3・平川 博4

(1九州大学大学院農学研究院・2九州大学大学院生物資源環境科学府・3松下建設株式会社・4多良木町役場)

1.背景と目的

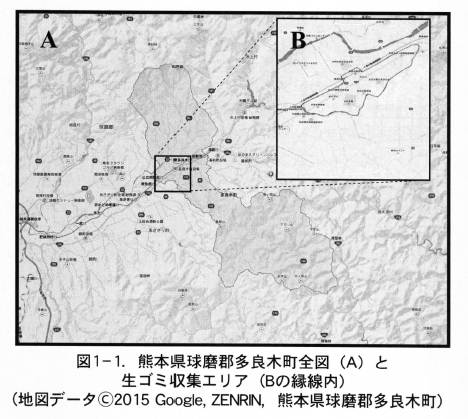

熊本県南部に位置する多良木町(図1-1A)では,現在町内の間伐材や廃食用油などのバイオマスを有効活用する取り組みが行われている。この取り組みは地球温暖化の防止や循環型社会の構築,地域の活性化を目標としたものであり,その指針となるのが人と自然が共生する町づくりを目指した「多良木町バイオマスタウン構想」である。この構想内での「廃棄物系バイオマス」である生ゴミを収集し堆肥化する取り組みを開始した。

また,農林水産省林野庁の平成19年の森林資源現況統計の竹関係資料(林野庁,2014)によると日本全国の竹林面積は約15.9万haで,侵入率25%以上の竹林を含めると約41万haと推定されている。そのうち九州地方の竹林面積は約5.7 万haであり,全国の約36%を占めている。九州地区では竹材の需要の低下,生産者の高齢化により竹林の荒廃,森林への侵入が進み水涵養能力の低下から土砂災害の危険性が増加している。そのため竹材の有効利用が模索されており,生ゴミ堆肥の基材として竹粉末を用い,農地に還元するのもその取り組みの一環である。竹粉末は特有の物理的・化学的性質により保水力が高く(現物あたりでピートモスと同程度),高い消臭効果(後述)を持っており,優れた吸水性で悪臭の原因となる浸出液を吸収するため,生ゴミ収集・堆肥化時の悪臭を低減させることが可能になると推察された。

一般に,生ゴミの堆肥化では,発生する悪臭が問題となることが多い。そこで,多良木町周辺で問題になっている孟宗竹の粉末の脱臭と保水の能力を利用して生ゴミの効率的な収集法を開発することとした。そのために, 多良木町の一部の地区(図1-1Bの縁線内)をモデル地区として収集法の確立のための試験を開始した。

2.竹粉末を利用した生コミの収集と悪臭発生の抑制

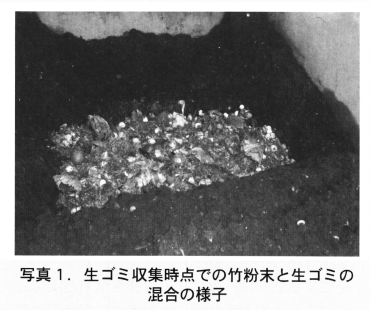

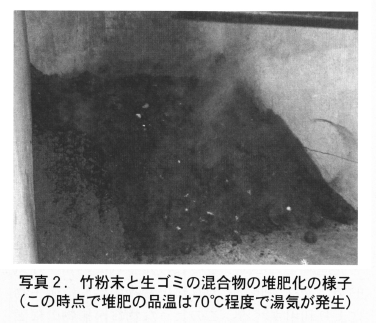

生ゴミの収集方法を確立するための生ゴミと竹粉末の混合比について検討した。また生ゴミの収集効率を考えて,家庭等から排出される生ゴミをポリバケツに一時的にストックすることとし,週2回トラックで収集し,生ゴミの重量を計測した。収集した生ゴミは,写真1及び2のように生ゴミと竹粉末を混合した。この際,生ゴミの水分が集積物の外部に多量に出ないように竹粉末で調整した。結果的にこの時点での1ヶ月間収集した生ゴミと竹粉末の体積比は2:3となった。その後堆肥化の作業に移行した。

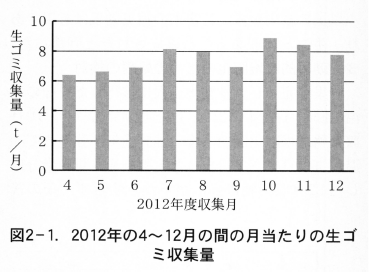

図2-1は2012年4月から12月の間に収集した生ゴミの収集量を示している。この時点で収集量は一定量確保できており,この時点での多良木町の総世帯数3,614世帯の内1,309世帯に協力をいただき,毎月6,000~8,000kgの生ゴミを安定して収集した。

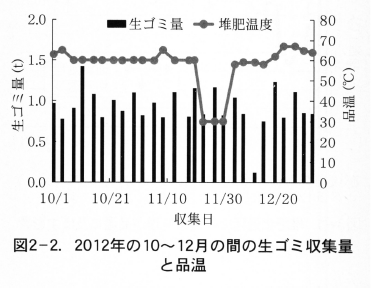

この後のデータで2014年4月までの問に6,500~9,500kgが収集されたことがわかった。図2-2は2012年10~12月の生ゴミの収集量と集積物の品温を示しており,生ゴミに竹粉末を混ぜる事で温度をほぼ60℃前後に維持できることがわかった。

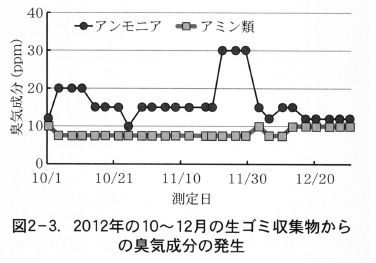

悪臭成分の内アンモニアは15~30ppm ,アミン類も10ppm以下まで抑えられていた(図2-3)。メルカプタンと硫化水素の濃度はどの測定日でも検出限度(それぞれ0.05ppm,0.25ppm)以下であった。日本産業衛生学会(2014)によると悪臭成分の許容濃度はアンモニアが25ppm,アミン類ではメチルアミンが10ppmとされている。この基準からすると今回の結果はまだ少し高くはあるが,一般の生ゴミ堆肥化過程でのアンモニア濃度が2,000ppm,トリメチルアミン濃度が800ppm,メチルメルカプタンの濃度が111ppmにも達する可能性があること(内田ら,1995)を考慮すると,悪臭はかなり抑えられたと判断できる。

以上の結果から,竹粉末の消臭効果は有用であり,生ゴミの収集方法は確立されたと判断した。

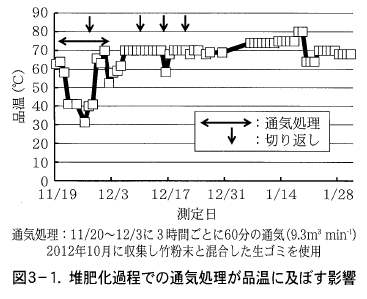

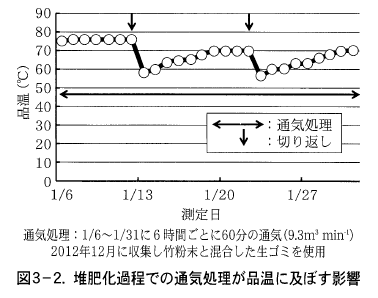

3.効率的な堆肥化のための処理の検討

収集が完了し,堆肥化過程に移行した堆肥の品温は図3-1と図3-2に示した通りであった。10月収集物は堆肥化開始直後の強制通気が強過ぎて品温が下がりすぎてしまった。強制通気量を半分にした12月収集物は品温が下がりすぎず,その後の断続的な強制通気でも切り返しの直後を除けば60℃以上の品温を維持していた。

堆肥化過程での生ゴミ堆肥を一定期間ごとにサンプリングし,組成の分析,酸素消費量の測定やコマツナを用いた発芽試験を行うことで堆肥の腐熟度と品質を評価した。その結果,腐熟度判定の指標は総合的に見て発芽試験が最も適切であると判断した。一方堆肥化に関しては竹粉末の分解が遅れC/N比が減少しない等の問題があったが,適切な通気によって分解が促進されることも明らかにしてきた(小川, 2013)。

そこで私たちは,生ゴミの腐熟を早めた上でさらにコストを抑えるため,堆肥化中に腐熟促進剤(PSI;ポリシリカ鉄)を使用した堆肥,強制通気処理を行った堆肥及び切り返しのみを行った無通気での堆肥の腐熟度や分解率,肥効を解析し,生ゴミ堆肥の効率的な堆肥化方法の確立を目的に研究を行った。この時点では,竹粉末と生ゴミを混合して作成した効率的な堆肥化方法は確立されていない。未熟な堆肥では発芽阻害等の問題が起こる危険があるため,得られる堆肥は十分に腐熟させる必要がある。一般に堆肥化は,易分解性の有機物や植物の生育阻害を起こす物質を,好気的条件と嫌気的条件をうまく組み合わせることで分解を促進することができると考えられている。好気的条件では,低分子の有機化合物が容易に微生物により利用される。このような物質が植物の根圏に施用されると微生物の爆発的な増殖により植物体(植物根)が酸欠に落ち枯死することがある。その際多量の窒素が必要となり,供給された有機物に含まれる窒素成分では不十分な場合,窒素飢餓も生じる。また,嫌気的な分解では比較的大きな分子が低分子化されるものの分解速度が遅く,爆発的な分解は起こりにくいと考えている。従って,低分子化合物が分解された(熟度が進んだ)堆肥は,土壌中での分解が緩慢で養分(窒素等)の供給速度も遅く,安定した養分供給が可能になると考えられる。

当初の堆肥化では,2週間に一度切り返すことで3ヶ月間行っていたが,面積を有効に使う目的のために2ヶ月間で堆肥化作業を終了させるための検討を次に行うこととした。

3-1.堆肥化処理が堆肥の特性に及ぼす影響

PSI(ポリシリカ鉄)は塩化第二鉄をベースに重合ケイ酸を組み合わせた無機高分子の凝集剤である。PSIは,堆肥化前に添加すると腐植物質が増加したという結果が確認されている(コヨウ株式会社,http://koyoh.jp/about.php)ので,腐熟促進剤としてPSIを用いた処理と通気処理を無通気処理と比較検討することとした。

(1)材料

2013年3月に収集した生ゴミを使用した。最終的な生ゴミと竹粉末の混合比は,重量比で3:2であった。堆肥化は,全ての処理で2週間毎に切り返し8週間かけて行った。通常通気処理(6時間毎に60分間9.3㎥ min-1で通気),腐熟度促進剤(PSI)処理(堆肥化に移行する時点でPSIを重量比で0.5%添加),無処理(対照区)の3処理区を設けた。この通気は電動送風機(Fulta Blower Model #TS57-3,フルタ電機, 日本)を用いた。各処理堆肥を2週間毎の切り返し直後に3連で採取し,堆肥の熟度をコマツナの相対発芽率で評価し,分解率を堆肥の炭素率と灰分率との比から算出した。また,成分組成(窒素,リン酸,カリ),pHとECの経時的変化についても調査した。サンプリングした堆肥(新鮮堆肥)の一部は実験用に凍結乾燥後粉砕して用いた。熱水抽出には新鮮堆肥を用いた。新鮮堆肥と熱水抽出サンプルは冷蔵保存した。

(2)方法

a)熱水抽出液の作成とコマツナの相対発芽率の検定

この方法は,岡山県の方法(2013)に従った。新鮮堆肥の乾物30g相当量を500mL三角フラスコに取り,溶液の総量が300mLになるように熱湯を加え,アルミホイルで蓋をした。1時間室温で放置後,ガーゼを置いた漏斗の上に沈殿した堆肥と抽出液を流し入れ,ガーゼごと絞って250mL遠沈管で受けた。これを遠心分離(25℃,8,000rpm,15min)し,沈殿が入らないように250mLポリ瓶に移し,冷蔵保存した。その抽出液のpHとEC(電気伝導率)も測定した。pHはpHメータ(511291-AAJ,BECKMAN COULTER,米国)で,ECは携帯用伝導計(CM-1K,東亜電波工業株式会社日本)で規定の基準に従い測定した。

コマツナの発芽試験はフラスチックシャーレに70mmのろ紙(ADVANTEC,日本)を3枚敷きさらにたねピタ(富士平工業株式会社,日本)を置き,その上にコマツナ種子50粒を播種した。シャーレに静かに熱水抽出液及びEC=1mS cm-1となるように希釈したEC補正熱水抽出液(以下EC補正液)10mLを注いだ。またコントロールとして抽出液の代わりに脱イオン水10mLを加えた。シャーレに蓋をして25℃に設定した人工気象器(LPH-200-RDS,日本医化器械製作所株式会社,日本)に3日放置し,その後発芽数を測定した。発芽した芽や根の長さが種子自体より長いものを発芽したものとしてカウントした。コントロールを基準としたサンプルの相対発芽率(%)は,

相対発芽率(%)=サンプルの発芽数÷

コントロールの平均発芽数×100

として算出した。

b)堆肥の無機組成と分解率の測定

新鮮堆肥を50~80g ほど取り,重量を記録した後,FREEZE DRYER (FDU506,EYELA東京理化器械株式会社,日本)で凍結乾燥し,再度重量を測定して水分含有率(%)を

水分含有率(%)=(現物重量-乾物重量)÷

現物重量×100

として求めた。

凍結乾燥堆肥を,粉砕機(CYCLOTEC1093S Sample Mill,Foss Analytical AB社,スウェーデン)で粉砕し,分析用試料とした。分析用試料を3連で採取し,サリチル酸-硫酸・過酸化水素水法(大山ら,1991)に従って分解したのち,窒素をインドフエノール法(Cataldo et al.,1974),リン酸をアスコルビン酸法(南篠,1990),カリを原子吸光分析法(波多野,1990)で含有率を定量した。

炭素率の測定は,分析用試料50mgを固体試料燃焼装置(TOC-5000A及びSSM-5000A,島津製作所,日本)を用いて,マニュアルに従って行った。

灰分率の測定は,JISの灰分試験方法(JIS K 2272,1998) を修正して行った。磁性るつぼに灰の質量が20mg以上になる量の分析用試料(およそ1g)を秤り取り,550±25℃(電圧65V,設定550℃)に設定した電気炉で一晩加熱して,デシケータ中で室温まで放冷した後,るつぼ±灰の重量を測定した。るつぼの中身を捨て,るつぼの重量を測定し,その重量差を灰分重とした。灰分率は灰分重を試料重で除して求めた。

堆肥の分解率は,測定した灰分率と炭素率から次の式で求めた。

分解率(%)=[1-(Bn/An)/(B0/A0)×100

0週目堆肥灰分率:A0,0週目堆肥炭素率B0

n週目堆肥灰分率:An,n週目堆肥炭素率Bn

(3)結果と考察

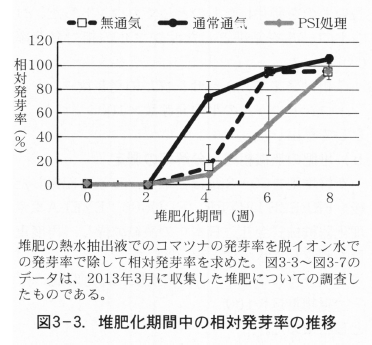

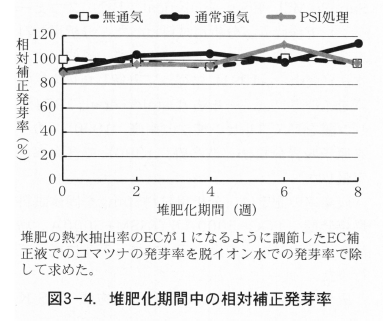

堆肥化過程での堆肥の熱水抽出液でのコマツナの相対発芽率とEC補正液での相対補正発芽率の推移を図3-3と図3-4に示した。通常通気処理で相対発芽率は最も高く推移したが,堆肥化処理8週間でどの処理でもほぼ100%となり,発芽阻害はなくなり,熟度は同程度になった。また,相対補正発芽率は,ECを1に調整することで塩濃度等の影響を除き,堆肥中に存在する発芽阻害物質を評価することができるが,堆肥化初期から90%以上の値を示し,生ゴミと竹粉末を用いた堆肥中には発芽阻害物質の存在は無視できる。発芽初期のこれらの発芽率の違いは,低分子の有機物の存在が考えられる。通気することと堆肥化期間を長くすることでこれらの有機物が分解され,堆肥化8週間でそのほとんどが分解されることを意味している。

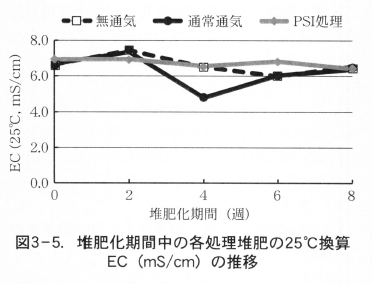

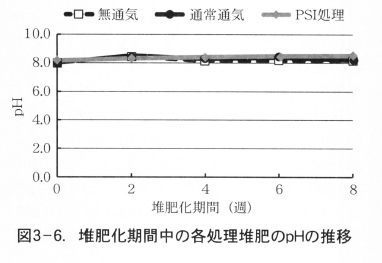

堆肥化過程でのECとpHの変化を図3-5と図3-6に示した。ECは堆肥化期間中に若干低下したものの,処理による影響はなかった。また,pHは約8で安定していた。

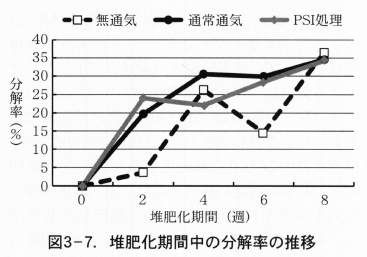

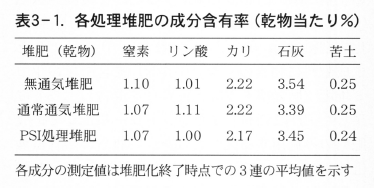

堆肥の分解は,通気することで最も早く分解する傾向を示したが, 8週間後にはどの処理でも35%程度の分解率を示し,処理による差は認められなかった。今後は,後熟を促進するための方法を検討する必要がある。各堆肥の堆肥化8週目の成分組成を表3-1に示した。堆肥化処理は組成になんら影響しなかった。

3-2.堆肥化処理の異なる堆肥の施肥試験

各処理堆肥の肥効を調査するため,堆肥を施用したポットでコマツナの栽培試験を行った。

(1)材料

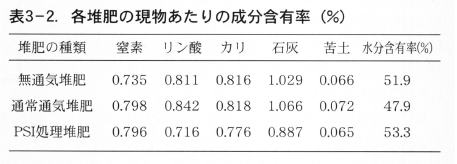

堆肥は通常通気処理, PSI処理,無処理の堆肥化8週目の生ゴミ堆肥(2013年3月収集生ゴミ堆肥),土壌は二日市土壌を用いた。栽培試験に用いた堆肥の現物あたりの成分組成は,表3-2に示す通りであり,水分含有率は50%程度で、あり,取り扱いが容易であった。

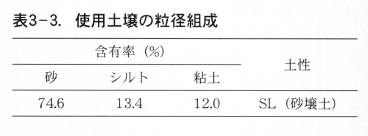

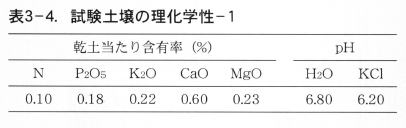

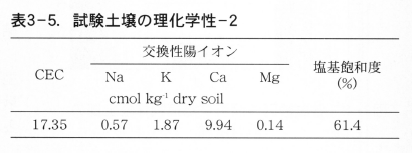

表3-3には,用いた土壌の土性を,表3-4~3-5には理化学性を示した。この土壌の保肥力は低く地力も低い土壌で,施用した資材の肥効が現れやすい土壌である。土性の分析は,岡崎(1990)の方法に従った。土壌のCECと交換性陽イオンの測定は,村本ら(1992)の方法に従った。土壌のN,P2O5,K2Oの含有率は,風乾土壌を3連でサリチル酸-硫酸・過酸化水素水法(大山ら,1991)に従って分解したのち,窒素をインドフェノール法(Cataldo et al.,1974),リン酸をアスコルビン酸法(南篠,1990),カリを原子吸光分析法(波多野,1990)に従って行った。pH(H2O)とpH(KCl)の測定は,それぞれ伊達の方法(1990)に従った。

(2)方法

a)コマツナ栽培試験

栽培試験は九州大学内のガラス室で2013年9~10月に行った。ワーグネルポット(1/2000a)に乾土12kg相当の二日市土壌を充填し,上層半分の土壌6kgにpH6.5に調整するために緩衝曲線法(伊達,1986)により求めた量の炭酸苦土石灰,化成肥料は5g(0.4g N,0.4g P2O5,0.4g K2O)と化成肥料に相当の窒素(O .4 gN) を含む量の生ゴミ堆肥(肥効率を20%と仮定)を混合しポットに戻した(9月17日)。またコントロールとして化成肥料のみ施用する区を設けた。これらの生育試験はすべて3連で行った。潅水後翌日にポットの5箇所に3粒ずつコマツナを播種し(10月1日),播種3日後に発芽数を記録,播種2週後にコマツナが各箇所に一株ずつ残るよう間引きを行った(10月15日)。間引き後は最大葉長とSPAD値を週二回測定し,適宜潅水を行い,播種から4週後(10月29日)にサンプリングした。

間引きの時点と収穫時点で採取した地上部の乾物重を凍結乾燥後に測定した。植物体の各成分含有率は,堆肥についてと同様に行った。

(3)結果と考察

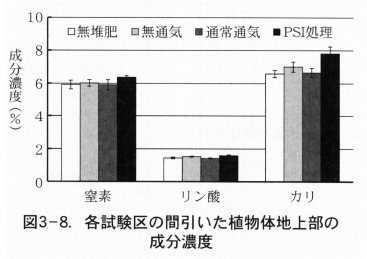

播種3日時点でのコマツナ発芽率は全ての処理区で90%以上で良好であった。播種2週後に間引いたコマツナの各成分の濃度は,図3-8の通りで窒素,リン酸,カリの濃度に大きな差はなく,施用した堆肥は発芽や初期生育に影響を及ぼさないことが明らかとなった。

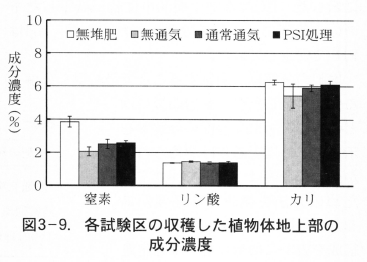

収穫時点での各濃度は,図3-9に示す通りでリン酸とカリに大きな濃度差は見られず,窒素の濃度が堆肥を施用した区で大きく低下していた。

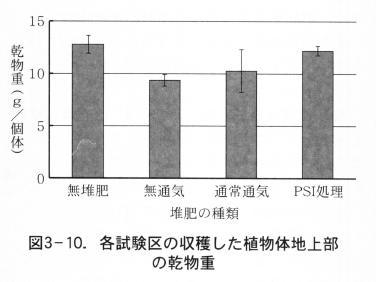

収穫時点でのコマツナの乾物重(図3-10)は,図3-9の窒素の傾向と同じであった。これらのことは,竹粉末を利用し発芽抑制がなくなるまで堆肥化した堆肥で生育期間が短い疏菜の栽培に用いた場合,地力窒素が高くない土壌を用いて標準レベルで施肥した栽培では,収穫時期まで肥効が続かない可能性が明確になった。

結論

熊本県球磨郡多良木町をモデル地区とした循環型社会の構築のための生ゴミの堆肥化に関する試験で,我々は町民の協力を得ながら生ゴミの収集と堆肥化の事業を成功裏に導いており,現生ゴミの処理のための費用負担がかなり軽減されてきた。また地域の環境問題である孟宗竹の有効利用にも役立っている。

生ゴミの堆肥化での大きな問題の一つに悪臭の発生が挙げられるが,竹粉末を利用することで解決の方向に向かっている。また,堆肥化した竹粉末を含む生ゴミの特性として易分解性の窒素が低いことが示唆された。現在この堆肥は培土の代替品としての利用が多くなされており,ピートモスの替わりに有効に利用されている。今後はより効率的な堆肥化と後熟のための手法を検討し,堆肥としての利用の可能性を追求する必要がある。

References

●Cataldo,D.A.,Scharader,L. E. and Youngs,V. L. 1974.

Analysis by digestion and colorimetric assay of total nitrogen in plant tissues high in nitrate. Crop Sci.,14,854-856

●伊達昇1990.

12pH〔ガラス電極法〕,13 中和石灰量〔緩衝曲線法〕14 電気伝導度(EC)〔1:5水抽出法〕.土壌標準分析・測定法委員会編 土壌標準分析・測定法,p.70-71,74-76. 博友社,東京.

●岡崎正規1990.

6粒径分布(粒径組成)〔ピペット法〕.土壌標準分析・測定法委員会編 土壌標準分析・測定法,p.14-22. 博友社,東京

●岡山県,備南広域農業普及指導センタ一発!営農技術情報(畜産編),家畜ふん堆肥の腐熟度判定法,

www.pref.okayama.jp/

●村本穣司・後藤逸男・蜂木翠1992.

振とう浸出法による土壌の交換性陽イオンおよび陽イオン交換容量の迅速分析,日本土壌肥料學雑誌,63,210-215.

●大山卓爾・伊藤道秋・小林京子・荒木創・安吉佐和子・佐々木修・山崎拓也・曽山久美子・種村竜太・水野義孝・五十嵐太郎 1991.

硫酸一過酸化水素分解法による植物,堆肥試料中に含まれるN,P,Kの分析.新潟大学農学部研究報告,43,111-120.

●内田啓一・白石誠・脇本進行・古川陽一・奥田宏健 1995.

牛ふんと生ゴミの混合堆肥化における高温発酵と悪臭低減効果 岡山県総合畜産センター研究報告,14,83-88

●南篠正巳 1990.22

可給態リン酸.土壌標準分析・測定法委員会編土壌標準分析・測定法,p.127-130.博友社,東京.

●日本産業衛生学会 2014.

許容濃度等の勧告(2014年度),56,162-188

●波多野隆介 1990. 23

水溶性陽イオン.土壌標準分析・測定法委員会編土壌標準分析・測定法,p.135-139.博友社,東京.

●林野庁 2014.

分野別情報.特用林産物を巡る状況.竹関係資料.