Site Search

Search within product

第682号 2016(H28) .06発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年6月

本号の内容

§飼料用米「べこあおば」に対する

疎植栽培による育苗コストの低減

元 農研機構 東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

§<産地レポート>

徳島県:麻植郡農業協同組合の

「スイートコーン甘々娘(かんかんむすめ)」の施肥体系の紹介

麻植郡農業協同組合 営農指導課

福井 大祐

§北海道における地下濯殺を活用した

水稲乾田直播栽培の苗立ち安定化技術

農研機構 北海道農業研究センター

林 怜史

飼料用米「べこあおば」に対する

疎植栽培による育苗コストの低減

元 農研機構 東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

Introduction

飼料用米は流通価格が安い(30~40円/kg)ため,低コスト生産技術の導入や多収穫(粗玄米重で800kg/10a以上)技術の開発が重要です。直播栽培による低コスト化も考えられますが,直播機の導入等の新たな投資が必要となります。さらに,育苗コストを抑えることも重要です。そこで,持続的な資源循環型飼料用米生産を目指して,東北日本海側北部地域において家畜ふん堆肥施用条件下で近年,普及が進んでいる疎植栽培を導入することにより,育苗コストを低減しながら飼料用米の多収穫栽培技術を開発する試みを行ったので紹介する。

2. Methods

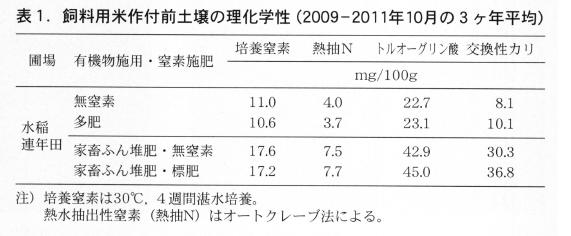

2010年~2012年の3ヶ年にわたり,秋田県大仙市の農研機構東北農業研究センタ一大仙研究拠点内の細粒灰色低地土において2003~2004年より完熟家畜ふん堆肥(牛ふん:豚ぷん:鶏ふん=6:3:1で、水分73%,乾物中全窒素1.8%,P2O5 2.8%,K2O 4.9%,C/N比22.3)3.6t/10aを連用している圃場と隣接無施用圃場で栽培試験を実施した。飼料用米作付前の土壌の理化学性は表1の通りで,家畜ふん堆肥を連用している圃場では無施用土壌に比べ培養窒素や熱水抽出性窒素で示される可給態窒素トルオーグリン酸,交換性カリとも高く,地力が高かった。なお,可給態窒素は無窒素区と施肥区で差が無かったが, リン酸やカリは施肥区の方が無窒素区よりやや高めであった。

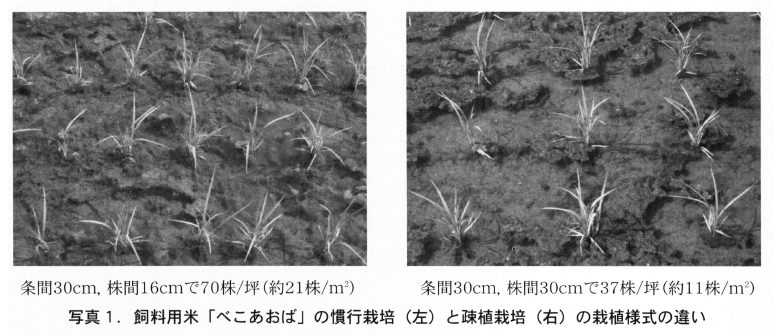

5月8日頃に基肥として硫安(Nとして0,4,8kg/10a),過燐酸石灰及び塩化カリ(P2O5,K2Oはそれぞれ8kg/10a)を施用し,代かきを行った。5月15日頃に水稲品種「べこあおば」(稚苗:25日苗)を1株3.5~4本植えとし,機械移植した。栽植密度は慣行栽培を70株/坪(約21株/㎡),疎植栽培を37株/坪(約11株/㎡)とした(写真1)。中干しは6月26日~7月4日頃,収穫は9月23日頃に行った。調査項目は水稲の生育・収量及び収量構成要素,主稈の枝梗調査,葉身長,節間長及び第3節間の茎太測定。施肥試験区は無窒素区と家畜ふん堆肥施用では標肥区(4-3-3-3),家畜ふん堆肥無施用では多肥区(8-3-4-3)をそれぞれ設けた(窒素施肥は基肥ー分げつ期追肥6/17ー幼形期追肥7/15ー減分期追肥7/28頃)。各年次とも1反復で試験を実施した。

Results and Discussion

東北太平洋側北部地域では疎植栽培による飼料用稲の減収が5%程度(関矢ら:2012)で,東北日本海側南部地域においては,飼料用米について疎植栽培により収量が同等以上となることが認められている(齋藤:2009,齋藤ら:2010)が,東北日本海側北部地域ではその効果が不明であった。今回の飼料用米「べこあおば」の疎植栽培により,これまでの報告(木村ら:2005,齋藤ら:2009,齋藤ら:2010,和田ら:2011,関矢ら:2012)で明らかとなった食用米あるいは飼料用米の場合と一部を除き,東北日本海側北部地域でも類似の結果が得られた。

1)

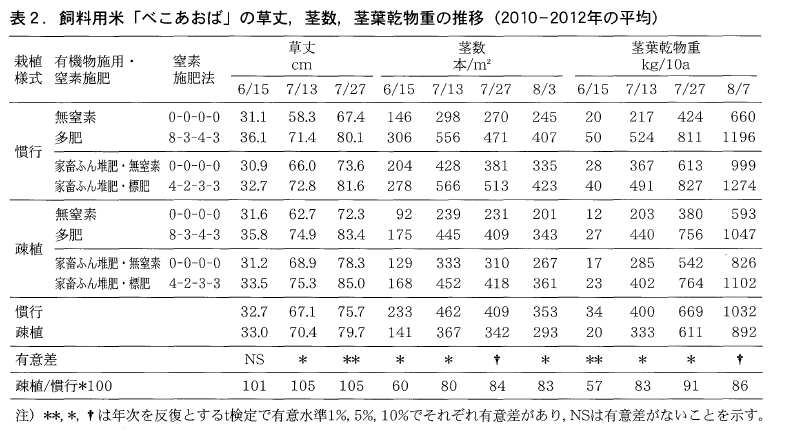

疎植栽培は慣行栽培に比べ,草丈が5%程度高く,初期茎数が40%程度少なかった(表2)。

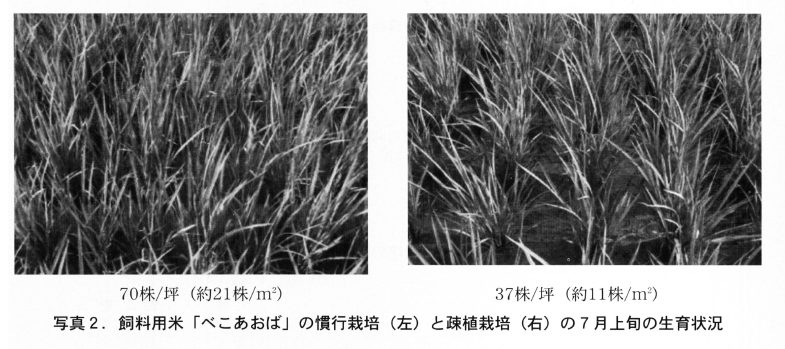

草姿は慣行栽培で株が閉じた状態になるのに対し,疎植栽培では7上旬には株が開帳して横に張り出すようになった(写真2)。

7月中旬の幼穂形成期以降の茎数も15~20%程度少なかった(表2)。また,初期乾物重も40%程度少なく,後期乾物重も10~15%程度少なかった(表2)。

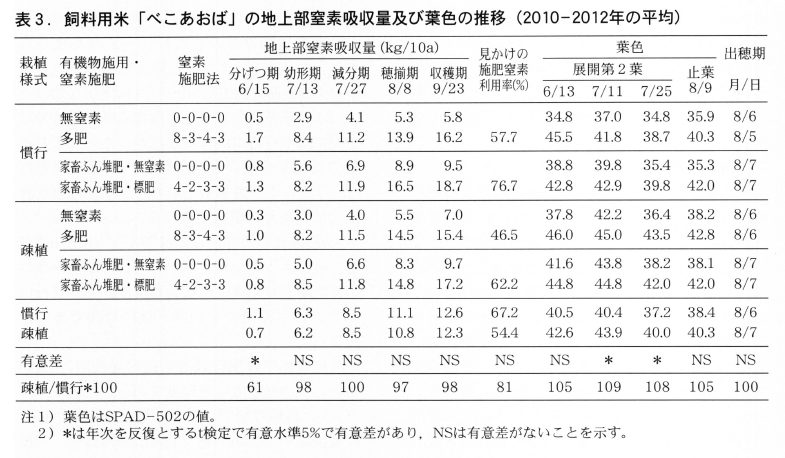

疎植における地上部窒素吸収量は分げつ期には慣行の40%程度と低かったが, 7月中旬の幼穂形成期以降は慣行と同程度となった(表3)。なお,疎植栽培における葉色は全生育期間にわたり,慣行栽培に比べ,SPAD値で2~3.5程度高めに推移した(表3)。出穂期は栽植密度によって変わらなかった。なお,みかけの施肥窒素利用率は疎植栽培で54%と,慣行の67%に比べ疎植で2割ほど低い傾向であった(表3)。

2)

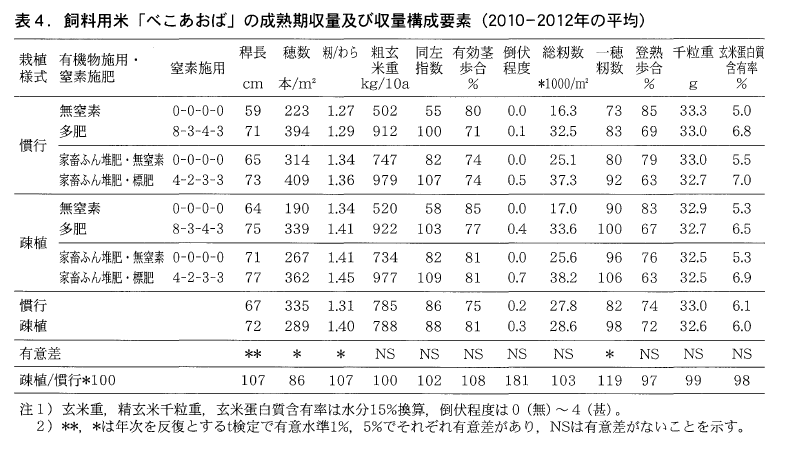

疎植栽培では慣行栽培に比べ稈長が7%長いものの,倒伏程度は同程度であった(表4,写真3)。疎植栽培では慣行栽培より穂数が15%程度少なかったが,籾/わら比が7%高く,一穂籾数は20%程度多く,有効茎歩合は高めとなった。しかし,総籾数,登熟歩合,千粒重,粗玄米重,玄米蛋白質含有率は同程度であった(表4)。家畜ふん堆肥無施用,18kgN/10aの多肥区の疎植栽培では粗玄米収量922kg/10aとなり,慣行栽培・多肥区の912kg/10a と同程度であった(表4)。また,家畜ふん堆肥施用の疎植栽培では12kgN/10a の標肥区で粗玄米重977kg/10aと慣行栽培・標肥区の979kg/10aと同程度であった(表4)。以上の結果,使用苗箱数が半減することによる育苗コストの削減と苗の運搬回数の半減による労働時間の軽減を図ることができ,東北日本海側北部地域でも疎植栽培による優位性が認められた。

3)

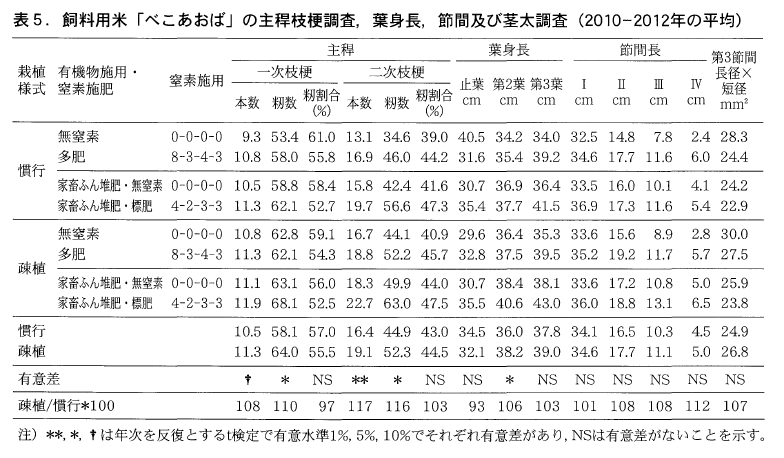

疎植栽培により主稈の一次枝梗本数,籾数は10%程度,主稈の二次枝梗本数,籾数は17%程度それぞれ増加した(表5)。さらに,疎植栽培により主稈の一次枝梗籾割合は少なめ,木村ら(2005)の場合と同様に主稈の二次枝梗籾割合は多めとなった(表5)。また,疎植栽培により止葉の葉身長は短めとなるものの,第2葉の葉身長が長く,第2~第4節間が長めで,これが稈長の長い理由と考えられた。なお,第3節間の茎は太めであり,稈長が長いにもかかわらず倒伏程度が慣行栽培と有意差がない原因の一つと考えられた(表5)。

Summary

東北太平洋側北部地域では疎植栽培による飼料用稲の減収が5%程度(関矢ら:2012)で,東北日本海側南部地域においては,飼料用米について疎植栽培により収量が同等以上となることが認められている(齋藤ら:2009,齋藤ら:2010)が,東北日本海側北部地域ではその効果が不明であった。そこで,農研機構東北農業研究センタ一大仙研究拠点(秋田県大仙市)で家畜ふん堆肥を連用している水田と無施用水田で,飼料用米「べこあおば」を70株/坪の慣行栽培と37株/坪の疎植栽培で3カ年,栽培試験を行い,生育,収量及び収量構成要素に及ぼす影響を調べた。

その結果,生育特性や収量構成要素については,従来の報告(木村ら:2005,齋藤ら:2009,齋藤ら:2010,和田ら:2011,関矢ら:2012)と一部を除いて,ほぼ類似の結果が得られた。さらに,本試験では飼料用米「べこあおば」は37株/坪の疎植栽培で堆肥無施用,18kgN/10aの施肥で粗玄米収量922kg/10a,家畜ふん堆肥3.6t/10a施用条件では12kgN/10aの施肥でも977kg/10aとなった。これらの収量はそれぞれの慣行栽培の70株/坪と同程度であった。使用苗箱数が半減することによる育苗コストの削減と苗の運搬回数の半減による労働時間の軽減を図ることができ,東北日本海側北部地域でも飼料用米の疎植栽培による優位性が認められた(土屋ら:2012,土屋ら:2013)。

References

1)木村浩・森重陽子・杉山英治・住吉俊治・河内博文・川崎哲郎(2005)

疎植水稲の生育特性と安定生産技術

愛媛県農業試験場研究報告39,p .1-9

2)齋藤博行・三宅隆(2009)

転作大豆栽培後の飼料用米疎植栽培について

日本作物学会東北支部会報. 52:11-12

3)齋藤博行・若生崇・伊藤雄太(2010)

飼料用米の疎植栽培と多収穫について

日本作物学会東北支部会報. 53:65-66

4)関矢博幸・河本英憲(2012)

東北地域における飼料用稲疎植栽培の収量性

東北農業研究. 64:7-8

5)土屋一成・西田瑞彦・吉田光二・高橋智紀(2012)

飼料用米「べこあおば」に対する疎植栽培の効果

日本作物学会東北支部会報. 55;25-26

6)土屋一成・西田瑞彦・高橋智紀・吉田光二(2013)

東北日本海側北部地域における飼料用米「べこあおば」に対する疎植栽培の影響

東北農業研究. 66:29-30

7)和田義春・高橋行継・手塚章浩・大川智一・吉成賢治・雑賀正人・圧山寿(2011)

緩効性肥料を用いた水稲コシヒカリの疎植栽培が収量と玄米外観品質に及ぼす影響

日作紀80(別2):2-3

<産地レポート>

徳島県:麻植郡農業協同組合の

「スイートコーン甘々娘(かんかんむすめ)」の施肥体系の紹介

麻植郡農業協同組合 営農指導課

福井 大祐

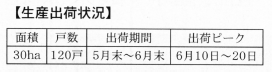

私たちJA麻植郡は,徳島県北部のほぼ中央,吉野川中流の南岸に位置しており,全国屈指の品質を誇る「春にんじん」,高糖度で人気のスイートコーン「甘々娘(かんかんむすめ)」をはじめ,多様で豊かな農産物を育んでいます。今回はJA麻植郡で年々作付面積が増えているスイートコーン「甘々娘」の紹介と施肥体系について説明します。

【甘々娘について】

スイートコーンの中でもバイカラーコーンと呼ばれる品種で,黄色と白の粒が混じり合った実をつけます。全国的に多いのは粒の色が黄色で統一されるイエローコーンで約9割がこちらの品種になります。こんなに差があるのは黄色で統一している方が見た目が良く,棚に並んだ時に美しいからでしょう。しかしバイカラーコーンは味が抜群に良いです。糖分が高くて粒の皮が後に残らない柔らかさがあります。フルーツ感覚で食べられて,一度食べると他の品種は食べられないという人もいるくらいです。特徴としては名前のとおり,『甘さ』が段違いで,スイーツコーン,フルーツコーンと呼ばれるほどです。甘々娘は約10年前からこの地域で栽培が始まりましたが,全国でまだ3産地しか作られていません。平成27年度から吉野川市のふるさと納税の商品にも使われています。

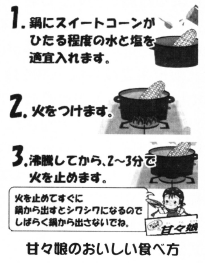

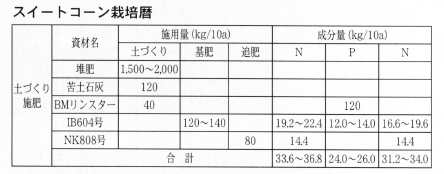

【栽培体系】

基肥は,播種10~15日前に全層施肥し,追肥は本葉6~8枚時と雄穂出穂時の2回に分施をします。吸肥力が強いので,肥培管理には充分注意し,追肥で肥切れさせないことが大切です。その為JA麻植郡では基肥にはゆっくり長く効き,ハウス内でも安心な緩効性肥料IB604を,追肥には作物に吸収されやすい硝酸態チッソを含んだNK808を使うよう指導しています。

北海道における地下濯殺を活用した

水稲乾田直播栽培の苗立ち安定化技術

農研機構 北海道農業研究センター

林 怜史

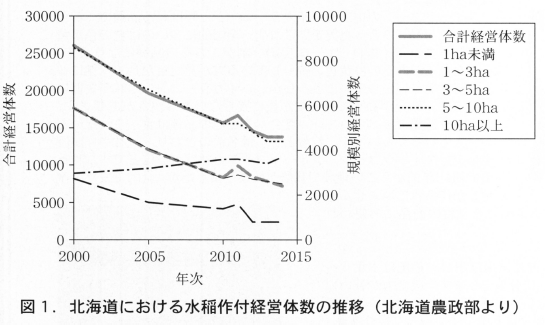

1.北海道における水田農業の現状と地下灌漑の普及

北海道の水田農業では,後継者不在の生産者の高齢化による離農が増加しており,経営の大規模化が進行している(仁平2009,図1)。経営の大規模化に伴い,近年,直播栽培が広がりを見せている(北海道米麦改良協会2011)。直播栽培は,畑状態で播種を行う乾田直播栽培と,湛水後に播種を行う湛水直播栽培に大別され,代かきを行わない乾田直播栽培は,より省力的であり,大規模化に適していると考えられる。しかし,北海道では,播種から苗立ちまでが他府県よりも低温であり,面立ち率が低いことが問題となっている(北海道農業研究センター2012)。

地下灌漑の方式は,FOEAS(藤森,小野寺2012)のように入排水が自動で制御されるものと,集中管理孔(北海道農政部2008)のように入水を手動で、行うものに大別される。北海道の水団地帯では集中管理孔方式が広く普及しており,空知地方を中心に,近年の基盤整備に合わせて導入されるケースが増加している。

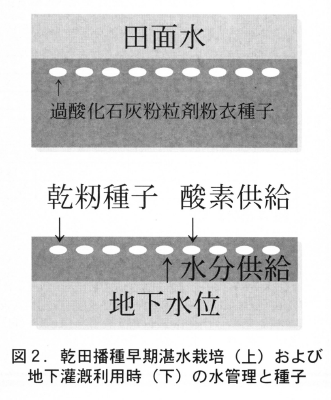

2.乾田直播栽培における地下灌漑利用の狙いと利用方法

種子の発芽には,温度,水,酸素の3つの条件が必要である。これまで,北海道の乾田直播栽培では,過酸化石灰粉粒剤を粉衣した種子を播種し,早期に湛水するという乾田播種早期湛水栽培が推奨されていた(図2)。この栽培法は,湛水によって保温と水供給を行いながら,湛水条件下で不足する酸素を過酸化石灰粉粒剤で補うことで苗立ち安定化を狙うものである。近年では,より省力的な乾籾播種のニーズが高まっているが,乾籾で早期(苗立ち前)から湛水状態とすると種子への酸素供給が不足し,発芽苗立ちが阻害される。そのため,空気(酸素)と水分を同時に種子に供給できる水管理技術が求められてきた。地下灌漑を利用すると,種子の直下まで地下水位を上昇させることで、種子に水を供給することができ,種子は土壌中の空気(気相)とも接しているため,酸素も同時に供給することができる。これが,乾田直播栽培における地下灌漑利用の考え方である。

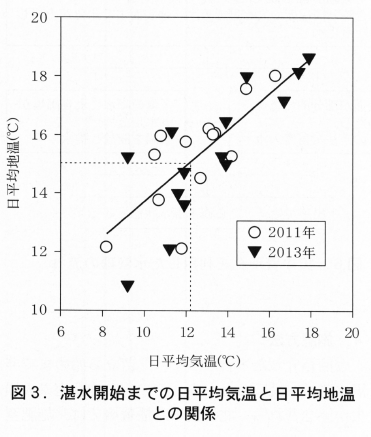

乾籾種子は,播種後に土壌中で吸水し,発芽し,出芽する。品種「ほしまる」を用いた乾籾種子の発芽試験では,土壌水分が高いほど発芽は速くなるが,完全な湛水状態では抑制され,pF3.1という強い乾燥状態よりも劣るという結果が得られた。このことから,乾籾播種時には圃場が湛水しない範囲で種子近傍(地表面)の土壌水分が高くなるように地下水位を設定する必要がある。また,発芽は15.0℃以上で見られ12.5 ℃以下では発芽速度は著しく劣るという結果であった。湛水開始までの間の日平均気温と日平均地温の関係を調査すると,日平均気温12℃以上で日平均地温は15℃以上となった(図3)ことから,地下灌漑は日平均気温が12℃以上になる時期から開始するのが望ましいと考えられる。

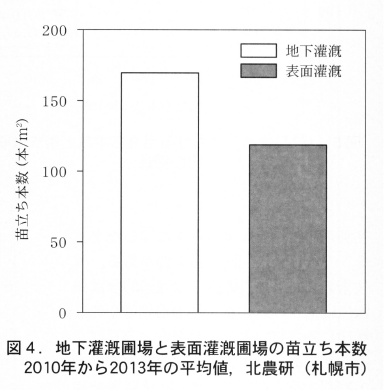

出芽始めまでFOEASを用いて地下水位3cmに設定した圃場と,表面灌漑による間断入水を行った圃場では,地下水位を3cmに設定した圃場の方が表面灌漑より苗立ち本数が多かった(図4)。

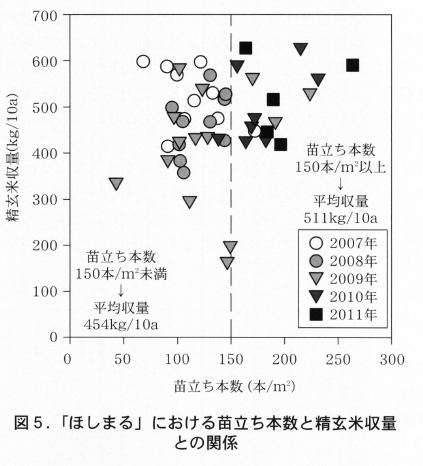

この要因は,地下水位を3cmの状態で、維持していた圃場の方が表面灌漑圃場より土壌水分が安定していたためであった。すなわち,表面灌漑の圃場では,入水直後には圃場が湛水状態(発芽に必要な酸素が不足した状態)となり,その後は徐々に乾燥状態となるなど,土壌水分の変動が地下水位を3cmの状態で維持していた圃場より大きかった。2012年から2014年に空知地方5か所の集中管理孔導入圃場において行った調査でも,平均で54%と比較的安定した苗立ち率を示した。乾田直播栽培における「ほしまる」の目標苗立ち本数は150本/㎡であり(図5),安定的に50%以上の苗立ち率が得られれば300粒/㎡(約9kg/10a)程度まで播種量を低減することができる。集中管理孔利用時には,入水,止水に適したタイミングを簡易に判断する必要がある。

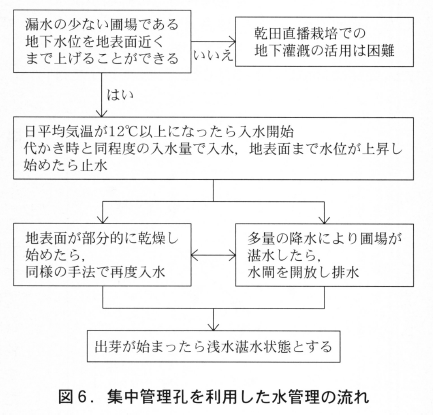

本技術の要点は地表面近く(理想的な播種深度は約1cm)の種子を過湿状態や乾燥状態に晒さないように土壌水分を管理することであり,地表面の水分状態を目視で確認することで,入水,止水時期を容易に判断可能である。すなわち,日平均気温が12℃以上になってから出芽始めまでの間,地表面が部分的に乾燥し始めたら入水し,地表面まで水位が上昇し始めたら止水するという管理を繰り返すことで,苗立ちに適した土壌水分を維持することができる(図6)。多量によって圃場が湛水した場合には,水閘(すいこう)を開放し,地表面の湛水状態が解消されるまで排水することにより,種子が酸素不足にならないようにする。

3.「ほしまる」における乾籾播種の晩限

乾籾播種では,従来の乾田播種早期湛水栽培(催芽種子)と比較すると生育の遅延が懸念される。「ほしまる」の場合,播種から出穂までに必要な簡易有効積算気温(丹野ら2007)は1100℃であり(林2014),出穂晩限(出穂後40日間の平年積算気温が750℃以上となる最も遅い日,北海道米麦改良協会2011)までに出穂を迎えることができるかを過去の気象データ(アメダス値)から求めた。その結果,上川北部,胆振東部では,安定的に1100℃が得られる播種目は存在せず,乾籾播種は困難であると考えられた。上川中部から空知北部では5月上旬,空知中部以南では5月中旬あるいは下旬までが比較的安定的な播種目であると考えられるが,直近20年で見た場合には安定的に1100℃が得られる播種目が存在しない地点も多く,低温年を想定した適期播種が依然として望ましいと考えられる。

4.施肥方法

今回紹介した水管理法では,苗立ち始めまで非湛水状態が続くことから,その問の施肥窒素の損失が懸念される。北海道の直播栽培では,施肥窒素利用効率の改善が課題となっており,非湛水期間中の損失が少ない窒素肥料(被覆尿素を用いたもの,硝酸化成抑制剤を用いたものなど)が不可欠である。

現在のところ,被覆尿素入りの肥料については, リニアタイプ40日型の窒素肥料(LPコート40)が30%配合されたBB肥料,リニアタイプ20日型の窒素肥料(LPコート20)が33%,40日型が22%配合されたBB肥料などが市販されている。また,基肥窒素を全てシグモイドタイプ30日型(LPコートS30)や40日型(LPコートS40)の被覆尿素とした施肥法の有効性が明らかにされており,今後の普及が期待される。これらについての詳細は「乾田直播栽培における肥培管理技術」(牛木2014)を参照されたい。

5.留意点

今回取り上げた水管理法は,乾籾播種に適したものであり,過酸化石灰粉粒剤粉衣種子を用いる際には,従来の早期湛水管理の方が適していると考えられる。また,漏水が多く地下水位を地表面近くまで上げることができない圃場では本水管理が適応できないことにも注意が必要である。

thanks

本研究の一部は農林水産省委託プロジェクト「水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発ー土壌水分制御技術を活用した水田

高度化技術の開発ー」によって実施された。

References

●藤森新作,小野寺恒雄. 2012

地下水位制御システムFOEAS

農山漁村文化協会. 115pp.

●林怜史. 2014

地下水位制御を利用した乾籾種子による乾田直播栽培の苗立ち安定化技術

平成26年普及奨励ならびに指導参考事項.北海道農政部. 220-222.

●北海道米麦改良協会. 2011

北海道の米づくり[2011年版],北海道米麦改良協会,310pp.

●北海道農業研究センター. 2012

北海道における良食味米直播栽培を導入した米・野菜複合による高収益水田営農システムの確立

北海道農研プロジェクト研究成果シリーズ6:86pp.

●北海道農政部. 2008

集中管理孔を利用した地下かんがいの手引き

北海道農政部. 22pp.

●仁平恒夫. 2009

道央水田地域における高齢化,後継ぎ不在の地域間差と大規模経営

北海道農業研究センター農業経営研究101:27-51.

●丹野久,田中英彦,古原洋,佐々木亮,三浦周.2007

寒地水稲の湛水土中直播栽培における簡易有効積算気温による品種選定

日本作物学会紀事76:591-599.

●牛木純. 2014

乾田直播栽培における肥培管理技術

北農. 81(4):18-22.