Site Search

Search within product

第685号 2016(H28) .10発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年10月

本号の内容

§水稲疎植栽培の安定化に対する肥効調節型肥料の効果

福島県農業総合センタ一

会津地域研究所

専門員 川島 寛

§北海道における水田作経営の大規模化と所得増大のポイン卜

北海道立十勝農業試験場

主査(経営) 平石 学

水稲疎植栽培の安定化に対する

肥効調節型肥料の効果

福島県農業総合センタ一

会津地域研究所

専門員 川島 寛

Introduction

疎植栽培は,条間30cmで株間を慣行により広げ,株間26cm(42株/坪)~30cm(37株/坪)に植え付ける栽培法である。福島県会津地方の近年の慣行である株間18cm(60株/坪)程度に比べ,植え付けに必要な箱数が少なく,省力化と低コスト化が可能である。

当研究所では,疎植栽培において,より省力化進めるため穂肥を省略し,肥効調節型肥料を組み合わせた基肥一発施肥体系の試験を実施した結果,慣行栽培と同程度の収量・品質を得たので紹介する。

2. Testing Method

福島県農業総合センター会津地域研究所内水田(細粒灰色低地土)で,2013年と2014年に試験を行った。品種はコシヒカリを供試し,稚苗を機械移植した。移植日は2013年が5月22日, 2014年が5月19日であった。栽植密度は2013年が疎植区(株間30cm,37株/坪)のみ,2014年が標準区(株間16cm,70株/坪)と疎植区(株間30cm,37株/坪)とした。

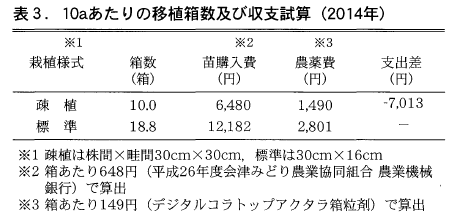

(1)移植箱数及び収支試算(2014年)

標準区(株間16cm,70株/坪)と疎植区(株間30cm,37株/坪)のそれぞれの5a当たりの移植箱数を計測し,10a当たりに換算した。

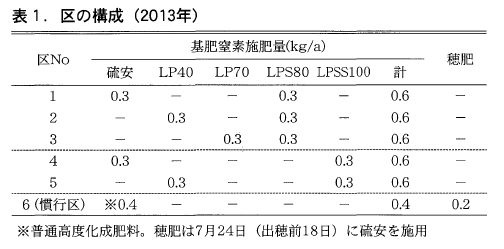

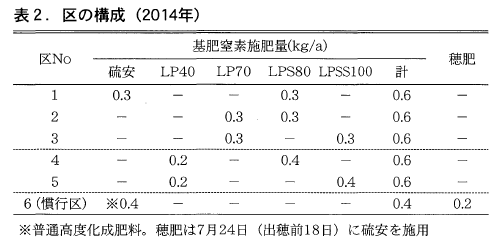

(2)肥効調節型肥料の施用効果試験

基肥(普通高度化成N-P2O5-K2O=12-18-16)+穂肥(硫安)施用区を慣行区として,硫安及びリニア型溶出のLP40,またはLP70とシグモイド型溶出のLPS80,またはLPSS100とを組み合わせた圃場試験を1区27.5㎡,2区制で行った。

区の構成は表1,表2のとおりである。

(3)肥効調節型肥料の埋め込み試験(2013年)

2013年にリニア型溶出のLP40及びLP70,シグモイド型溶出のLPS80及びLPSS100の時期別溶出率について試験を行った。5月22日に各肥効調節型肥料を2.5gずつ,それぞれメッシュ袋に入れたものを条間の深さ約5cmの位置に埋設して,3週間ごとに採取し,残存窒素量をPDAB発色による吸光光度法で測定し,積算溶出率を求めた。

3. Summary of results

(1)移植箱数及び収支試算

10a当たり移植箱数は,疎植区で10箱,標準区で18.8箱で,疎植区は標準区の約半分で済み,10a当たり7,013円削減できた(表3)。

(2)肥効調節型肥料の施用効果試験

①2013年

最高気温,最低気温ともに,移植後は平年より高く推移し,活着は良好で生育が進んだ。

7月4半旬~8月1半旬の気温は,平年よりやや低かったが,その後平年並~やや高く推移し,出穂期がやや早まり,登熟は良好であった。

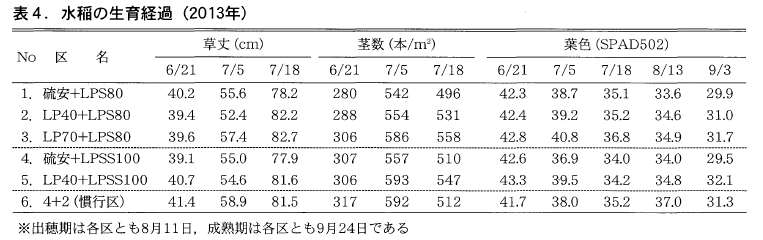

草丈は,生育前半で差がなく,7月18日調査で硫安+肥効調節型肥料配合区(以下,硫安配合区という。)でやや短く,茎数は慣行区や硫安配合区に比べ,各肥効調節型肥料2種配合区で多かった(表4)。

葉色は,各肥効調節型肥料2種配合区は,硫安配合区に比べ濃く推移し,また稗長は長かった(表4)。

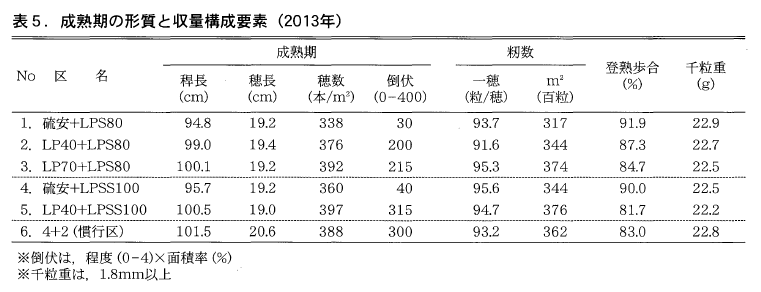

穂数,㎡あたり籾数は,硫安配合区に比べ,肥効調節型肥料2種配合区や慣行区で多い傾向であった(表5)。

倒伏は,LP40+LPSS100区,慣行区で多かった(表5)。

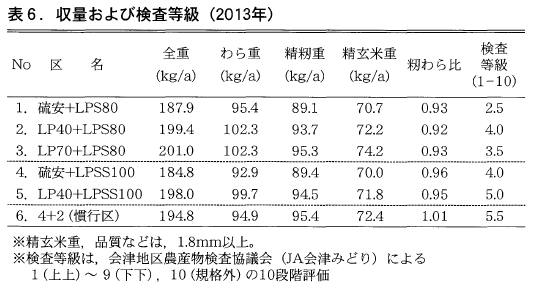

千粒重は区間の差が少なく,精玄米重は慣行区に比べ肥効調節型肥料2種配合区のうち,LPS80配合区で同等以上であったが,LPSS100配合区では,倒伏による登熟歩合,千粒重の低下によりやや劣った(表5,6)。

最も多収の区は,LP70+LPS80区の中・後半肥効持続型施肥体系であった(表6)。

検査等級は,倒伏のため,LP40+LPSS100区及び慣行区でやや劣った(表6)。

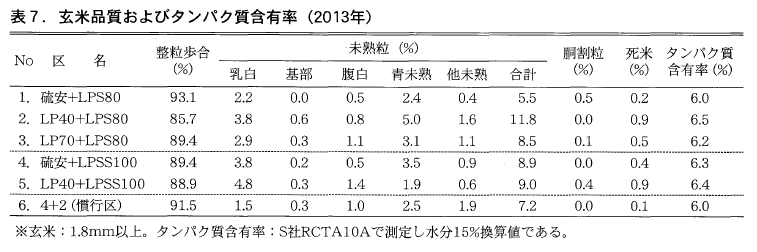

玄米品質は,整粒歩合が各区とも85%以上と高かった。肥効調節型肥料2種配合区は,慣行区や硫安配合区に比べ,未熟粒歩合がやや高い傾向であったが,タンパク質含有率は全て6.5%以下であった(表7)。

②2014年

移植後,5月6半旬~6月1半旬が最高気温,最低気温とも平年より2~3℃高いため,活着は良好で生育が進んだ。6月2半旬~8月5半旬は,7月6半旬で最低気温が低く,8月1半旬で最高気温が高い以外,ほぼ平年並に推移したため,出穂期が早まった。8月6半旬以降,日射量は多いが,最高気温,最低気温とも平年より低く推移したため,登熟はやや緩慢となった。

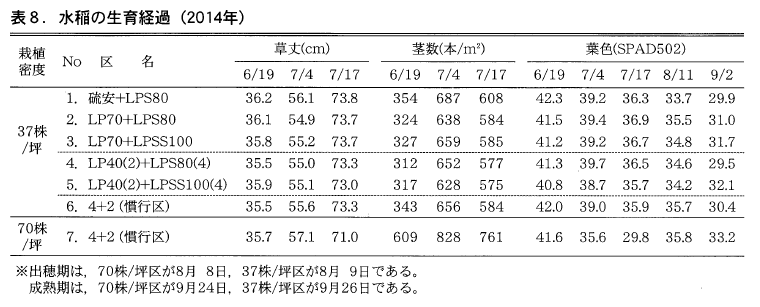

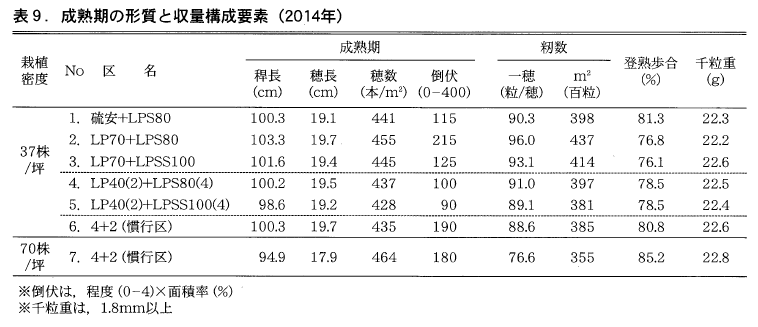

ア.施肥体系の違い

草丈は,慣行区や硫安配合区に比べ肥効調節型肥料2種配合区が7月4日調査でやや短いが,7月17日調査では差がなく,肥効調節型肥料2種配合区間の差も少なかった(表8)。

茎数は,生育前半に肥効が発現するLP40を配合した区は,慣行区や硫安配合区に比べやや少なかった。また,LP70を配合した区は,慣行区と差がなかった(表8)。

9月2日の葉色は,慣行区や硫安配合区に比べ,肥効調節型肥料配合区は濃く推移した(表8)。

稈長は各区とも長く,穂数,㎡あたり籾数は,LP70+LPS80区やLP70+LPSS100区でやや多い傾向であった(表9)。

倒伏は,LP70+LPS80区で多かった(表9)。

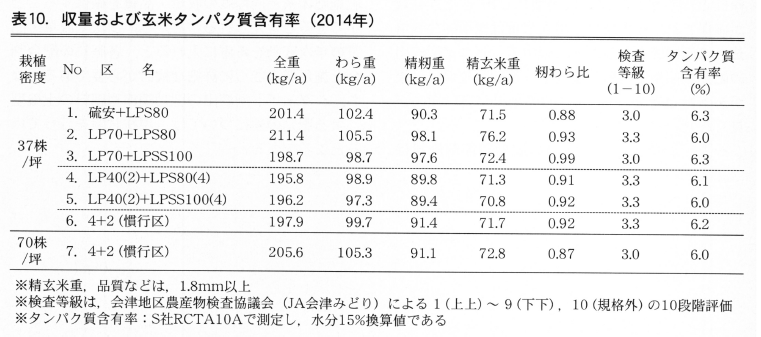

千粒重は各区とも差はなく,精玄米重は慣行区に比べ,LP70にLPS80及びLPSS100を配合した中・後半肥効持続型施肥区が同等ないし多収であった(表10)。

検査等級やタンパク質含有率に施肥の違いによる一定の傾向は認められなかった(表10)。

イ.栽植密度の違い

疎植区(株間30cm,37株/坪)は,標準区(株間16cm,70株/坪)に比べ,草丈は長く,茎数は少なく,葉色は濃く推移した(表8)。稈長は長いが,倒伏は少なかった(表9)。穂数は少ないが,一穂籾数が多く,㎡当たり籾数はほぼ同等であった(表9)。精玄米重,検査等級,タンパ

ク質含有率は,ほぼ同等であった(表10)。

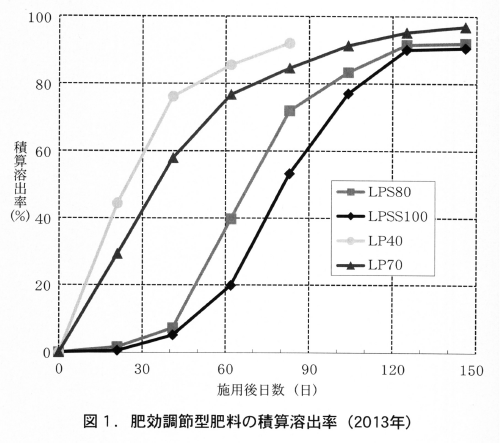

(3)肥効調節型肥料の埋め込み試験(2013年)

リニア型溶出のLP40とLP70は,施用後直線的に溶出し,溶出率はそれぞれ,7月5日(埋設45日後)頃,8月1日(埋設70日後)頃に80%に達した(図1)。

一方,シグモイド型溶出のLPS80,LPSS100は,埋設後40日頃までは溶出せず,埋設後40日頃の7月初めから溶出が始まり,溶出率はそれぞれ,8月20日(埋設88日後)頃,9月5日(埋設105日後)頃に80%に達した(図1)。

Summary

疎植栽培は,10a当たりの移植箱数が,標準的な栽培法に比較して約半分で済むことから,育苗経費が削減でき,灌水や苗の運搬作業の軽減にもつながる。特に,水稲の規模拡大に有利な技術と言える。さらに,肥効調節型肥料の基肥一発施肥体系を組み合わせることで,より一層の省力化が可能である。

本試験の生育経過では,茎数(穂数)が少ない傾向となるが,一穂籾数が増加し㎡当たり籾数が確保され,その結果,精玄米重は標準的な栽培法とほぼ同等となった。この中で,リニア型溶出の肥効調節型肥料は,穂数や一穂籾数確保に効果があったと考えられ,LP70の効果が高い傾向が見られた。

一方,シグモイド型溶出の肥効調節型肥料は登熟歩合や千粒重の向上効果が期待されるが,本試験では明確な結果は得られなかった。また,LPS80とLPSS100の肥効の差は判然としなかった。これは,当所試験ほ場の土壌が地力が高く肥切れの傾向が出にくい細粒灰色低地土であることがその主な要因と考えられた。

疎植栽培の施肥体系においては,リニア型溶出の肥効調節型肥料とシグモイド型溶出の肥効調節型肥料との配合で,穂肥を省略でき,基肥一穂肥施肥体系と同程度の収量・品質を確保することができると考えられる。ただし,倒伏や収量・品質の年次変動を考慮に入れると,各肥料の配合割合と施用量のさらに詳細な検討が必要である。なお,シグモイド型溶出の肥効調節型肥料の土壌型による肥効の差については,現在試験を行っているところである。

北海道における水田作経営の

大規模化と所得増大のポイン卜

北海道立十勝農業試験場

主査(経営) 平石 学

背景と目的

北海道では農家戸数の減少のもと,残存した農家が農地集積を進め大規模化を進展させてきた。代表的な平場水田作地帯である北海道空知地域を例とすると,平成22年の平均経営耕地面積12.7haであったが,平成37年には平均経営耕地面積22.2haとなり,そこでの中核的な経営の耕地面規模は30ha強に達することが予測されている〔1〕。一方,大規模化が十分,経営面にプラスに働くかに対する不安の声も聞かれる。

本稿では,経済実態調査に基づき,北海道水田作経営における大規模化による農業所得増大程度と阻害要因を解析する。さらに数理モデルをもちいて大規模化による所得増大効果を明らかにする。以上を通じて,今後の大規模化を念頭に,農業所得の増大をはかるためのポイントを整理する。

1.北海道における水田作経営の地域性

北海道は多様な土壌・気象条件のもと,米の収量および品質の地域間格差が大きいため,生産力の地域間格差の存在を念頭に,傾斜的な米の生産調整配分を進めてきた。表示は略すが,良食味米生産地帯(北空知,中空知等)では大規模化に伴って水稲作付けを拡大させる「稲作単一経営」が展開するのに対し,準良食味米生産地帯(南空知等)では大規模化に伴って水稲と転作畑作物とを拡大させる「転作複合経営」が展開している。

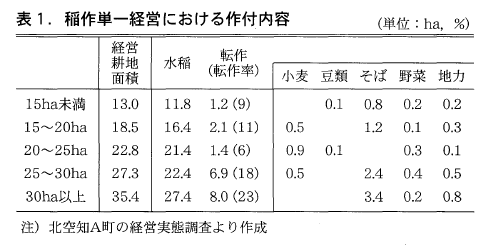

以上から,本稿では,稲作単一経営として北空知A町X地区を,転作複合経営として南空知B町Y地区を対象とした。両地域の平均規模層から平成37年に中核層が到達することが想定される規模階層までを調査対象とし各層から調査対象を抽出した(北空知A町14戸:15ha未満~25ha以上層(30ha以上含む),南空知B町19戸:20ha未満~30ha以上層(40ha以上含む))。

2.稲作単一経営における大規模化による農業所得の増大効果

1)大規模化に際した作付け内容の変化

始めに大規模化に際した作付けの動きを確認する。表1から作付内容をみると稲作単一経営では,すべてが作付内容の過半を水稲が占め,大規模化に際して水稲作付けの拡大が進むと予想される。ただし,水稲作付けは25ha前後で頭打ちがうかがえ,稲作単一経営では経営耕地面積25~30haで水稲の作付拡大が限界に直面する経営が生じつつあると判断される。

重要なことは,水稲を中心とした大規模化(経営耕地25ha前後まで)のもとで農業所得は順調に増大するのか,また,水稲作付けの拡大に陰りが生じるもとで農業所得は順調に増大するかの2点である。

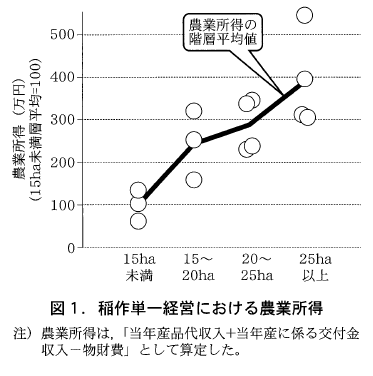

2)農業所得総額の増大程度

図1から稲作単一経営における農業所得をみると,大規模層ほど農業所得の平均値は高く,所得増大効果がおおむね認められる。ただし経営耕地15ha未満層から15~20ha層にかけて所得増大効果は大きいものの,経営耕地20~25haでは増加程度がやや小さい。事例ごとにみると,それより規模の小さい経営と所得額に大差がない事例が散見されるほどである。

このことは,経営耕地20~25ha層において,10a当たり農業所得を低落させて大規模化による所得増大効果を減殺させている経営が生じていることを示す。

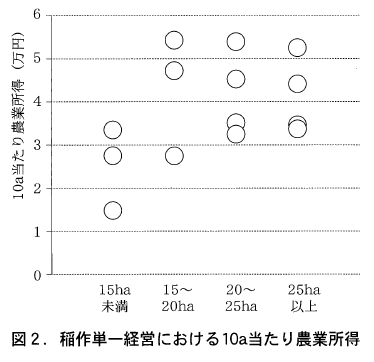

3)農業所得増大の阻害要因

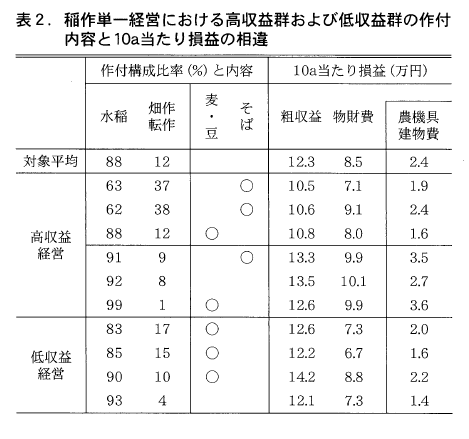

(1)高収益群と低収益群の相違

そこで,10a当たり農業所得に注目する。図2から,経営耕地15ha未満層と15ha以上層とでは,15ha未満層で10a当たり農業所得は明瞭に低く,ここからの大規模化による所得増大効果は大きいことがわかる。一方,15ha以上層では大規模層の優位性は判然とせず,高収益な経営と低収益な経営とが現れる。図は省略するが,分析対象とした4ヵ年を通じて高収益経営は毎年,収益が高く,低収益経営は低い傾向が認められた。

そこで,表2より高収益経営と低収益経営の作付内容および損益の構成を比較すると,低収益な経営は水稲作付比率が低く,かつ転作もそばや地力作物といった粗放的な作物が中心である。あるいは,水稲作付比率が高いものの,10a当たり農機具建物費が高いという特徴があった。

すなわち,稲作単一経営では,大規模化のもと水稲作付けが拡大できなくなり,粗放的な転作による大規模化を進めるようになると所得増大効果は著しく低下する。また,水稲作付けが拡大できたとしても,農機具建物費への投資が過大となっても所得増大効果は低下するのである。

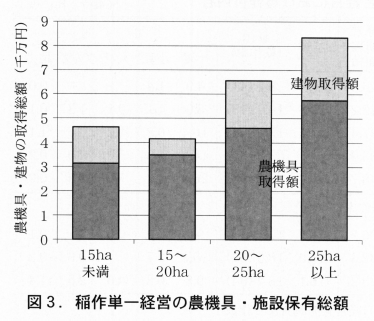

(2)稲作単一経営における農機具投資

それでは農機具建物費はどのようになっているのだろうか。図3から農機具・建物の保有総額には階段状の傾向がみられ,経営耕地20haまでは大きな農機具・施設への投資をおこなわずに済むのに対し,それ以上では,農機具・建物に大規模な投資を要することがみてとれる。

稲作単一経営における収益性の阻害要因として農機具建物費の増大を指摘したが,経営耕地20ha(水稲作付15ha)程度から水稲作付けを拡大するために大規模な農機具・施設投資が必要となる。これにより水稲作付けは拡大できるが,この際,経営耕地面積の拡大が十分でないとコストが高止まり,農業所得の増大効果が減殺される。換言すると,大規模化に際して必要となる農機具施設を揃えた結果,コスト増をカバーするには相応の大規模化を進めることが求められるの

The first is.

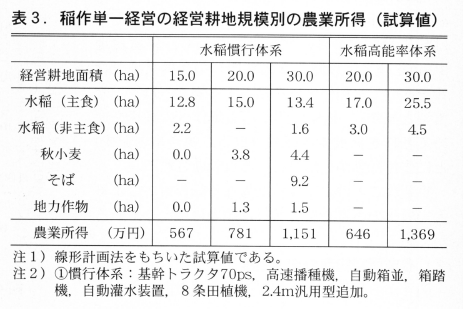

4)所得増大効果

線形計画法をもちいて,経営耕地15haから30haまで農機具装備を増強しつつ大規模化した際の農業所得の増大効果を試算した(表3)。経営耕地15haでは,現在の中規模経営が採用している「慣行体系」(表注)のもと水稲を中心とした作付けがとられ,農業所得567万円が期待できる。

経営耕地20haを想定すると,慣行体系では水稲作付15ha(畑転作5ha)で留まり粗放的な転作がとられる一方,農機具装備を高度化した「水稲高能率体系」)(図注)を採用すると水稲作付20haが可能となる。ここで農業所得をみると慣行体系781万円であるのに対し,高能率体系646万円が見通される。すなわち経営耕地20ha程度では,農機具投資によって大規模化を進められるようになる一方,農機具投資が農業所得の増大を阻害する。

さらに経営耕地30haを想定すると,慣行体系では水稲15haのまま,そばを中心といた粗放的な転作が進む一方,高能率体系では水稲30haまで作付けが拡大される。農業所得は慣行体系1151万円,高能率体系1369万円が見込まれ,農機具投資による水稲作付け拡大の効果が得られることが期待される。

なお,表出は略したが,試算結果では,稲作単一経営において,経営耕地20haを超える際に要する農機具施設投資に係るコスト増をカバーし,農業所得を向上させるには経営耕地25~30haを達成する必要がある。

5)稲作単一経営の大規模化のポイント

以上のとおり,稲作単一経営では大規模化に際して,経営耕地20haを超える頃が最も農機具費の負担が重くなることへの留意が必要である。水稲作を中心とした大規模化路線を取るなら,機械装備を入替えながら,水張り転作を導入してでも稼働率を高め,経営耕地30haを目標とす

る必要がある。

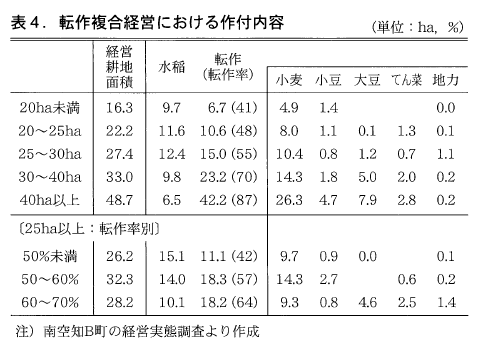

3.転作複合経営における大規模化による農業所得の増大効果

1)大規模化に際した作付け内容の変化

次に転作複合経営を対象として農業所得の増大効果を分析す

The following is a summary of the results of the survey.

表4から作付内容をみると,転作複合経営では畑作物による転作率は高く,大規模化に際した水稲作付けの拡大傾向が判然としない。土地利用では,経営耕地20ha程度までは米麦を中心とした作付けであるが,経営耕地25ha以上では転作対応が多様化する。すなわち,経営耕地20haを超えて以降,水稲部門への農機具施設投資を進めて水稲作付けを拡大する経営(以下,米麦型と記す),転作部門である畑作への投資を進めて転作を拡大する経営(以下,複合型と記す)とに作付行動が分かれていると判断される。

重要なことは, こうした異なる転作対応による大規模化のもとで農業所得は順調に増大しているかである。

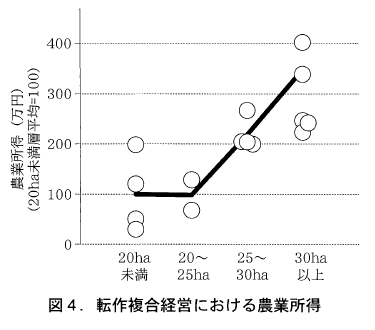

2)農業所得総額の増大程度

図4から転作複合経営における農業所得をみると,大規模層ほど農業所得額は高く,大規模化による所得増大効果が認められる。経営耕地20ha未満から20~25ha層にかけて所得増大効果はやや小さいものの,事例ごとにみても経営耕地25ha以上での農業所得増大効果は明瞭である。すなわち前述のとおり大規模化のもと転作対応が米麦型と複合型に分かれていたものの,いずれの対応であっても大規模化による所得増大効果が期待できる。

3)経営対応による農業所得増大効果の相違

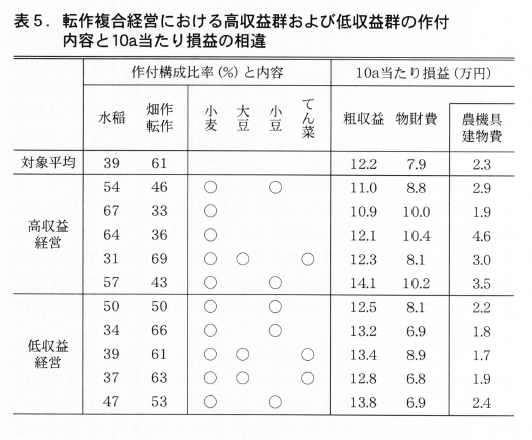

(1)高収益群と低収益群の相違

大規模化による所得増大効果は明瞭なものの,事例により所得増大効果には差がある。高収益経営と低収益経営との作付内容,損益を比較すると高収益経営は転作率が高く,そのもとで複数の畑作物を導入していることが多い。一方,低収益な経営は,作付け品目数が少なく,また10a当たり農機具建物費が高く,経営費が高い事例が多いという特徴があった。すなわち,転作対応との関係では,高収益群には複合型の経営が多く,低収益群には米麦型の経営が多い。

(2)所得増大効果の相違の要因

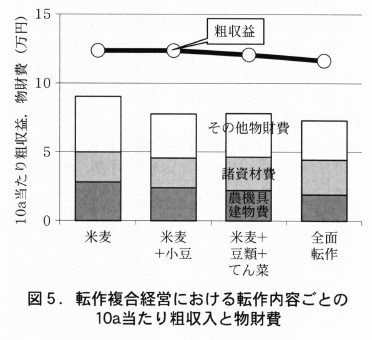

そこで,図5より転作の内容別に10a当たり損益を比較すると,組収益の差は判然としないものの,物財費の差が大きく,複合化が進むほど10a当たり農業所得も高いことがみてとれる。

ただし,表示は略すが,粗収益に占める品代収入の割合には差が大きく,複合化を進めるほど10a当たり農業所得は高いものの,品代収入によって物財費を賄える割合も低い。すなわち,転作複合経営では,転作部門の複合化をはかるほど経営総体の低コスト化が進み収益性は改善されつつも,収益構造はより施策の影響を受けやすいものとなることには十分な配慮が必要である。

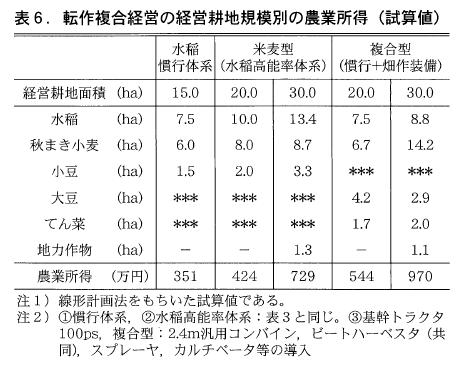

4)所得増大効果

線形計画法をもちいて,経営耕地15haから30haまで農機具装備を増強しつつ大規模化した際の農業所得の増大効果を試算した(表6) 。

経営耕地15haでは「慣行体系」(図注)のもと米麦を中心とした作付けがとられ,農業所得351万円が期待できる。

経営耕地20haを想定すると,水稲部門へ農機具投資を進め米麦型で大規模化をはかるか,畑作部門へ農機具投資を進め新たな作物を導入しつつ複合型で大規模化をはかるかの選択を迫られる。米麦型(水稲高能率体系)では水稲作付10haと小麦,小豆による短期輪作がとられる一方,複合型(水稲慣行体系+畑作装備導入)では水稲作付けは7.5haに留まるものの小麦,大豆,てん菜が導入される。ここで農業所得をみると米麦型424万円,複合型544万円であり,いずれの転作対応であっても経営耕地15haからの所得増大効果は認められ,かつ複合型のほうが効果はより大きいことが見通される。

さらに経営耕地30haを想定すると,米麦型では水稲13.4haとなり転作率もおおむね維持できるが,複合型では水稲8.8haとなり転作拡大による大規模化が明瞭となる。農業所得は米麦型729万円,複合型970万円であり複合型における農業所得の優位性はより大きくなることが見通される。

すなわち,転作複合経営では大規模化に際して米麦型,複合型による大規模化がみられ,ともに所得増大効果は認められるものの,複合型によって大規模化を進めたほうが輪作期間は長期化し,より省力的であり農業所得も高いことが見込まれる。

5)転作複合経営の大規模化のポイン卜

以上のとおり,転作複合経営では大規模化による所得増大効果が得られやすい。経営耕地20haを超える大規模化に際しては,米麦型か複合型かの選択に迫られるが,技術面,経済面の双方の観

点から,後者のほうが効果はより大きい。ただし,後者では転作に係る交付金収入が所得に占める割合が高いため,施策見直しの影響を強く受けるようになる。こうした経営展開においては畑作物の生産性向上に努めることで粗収入に占める品代収入や畑作直接支払交付金の増大をはかり,転作に係る交付金への依存度を低めていくことが肝要である。

要約

北海道水田作地帯では,現在15ha程度の経営が中核を成すが,今後,30ha程度までへの大規模化も想定される。北海道では転作対応の地域間格差が大きいため,大規模化に際した所得増大のポイントも異なる。

稲作単一経営では,経営耕地20haを超える頃が最も農機具費の負担が重くなることに留意する。水稲作を中心とした大規模化路線を取るなら,機械装備を入替えながら,水張り転作を導入しつつ稼働率を高め,経営耕地25~30haを目標とする。

転作複合経営では,経営耕地20ha以上を超える頃,米麦型のまま大規模化を進める,新たな作物を導入して複合化を強める動きに分かれるが,双方ともに所得増大効果が見込まれる。後者のほうが輪作間隔が長く,労働時聞が短く,農業所得が高い優点を持つが,生産調整制度改訂の影響をより強く受けることに留意する。このため畑作物の生産性向上により,転作に係る交付金への依存度を低めていくことが肝要である。

【引用文献】

〔1〕 北海道立総合研究機構農業試験場資料第40号

『農林業センサスを用いた北海道農業・農村の動向予測』, 2013. 1