Site Search

Search within product

第687号 2017(H29) .01発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成29年1月

本号の内容

§日本農業の成長戦略を歓迎

ジェイ力ムアグリ株式会社

副社長 表 博幸

§柑橘での省力施肥技術

Shizuoka Prefectural Institute of Agriculture and Forestry Technology

果樹研究センター

中村 明弘

§リン酸が蓄積した土壌におけるトマトの

促成栽培に適した全量基肥肥料の開発

Aichi Prefectural Agricultural Experiment Station

園芸研究部 野菜研究室

中村 嘉孝

(現 愛知県農業総合試験場 環境基盤研究部 環境安全研究室)

日本農業の成長戦略を歓迎

ジェイ力ムアグリ株式会社

副社長 表 博幸

Happy New Year!

平成29年の年頭にあたり,本誌「農業と科学」をご愛読頂いております皆様にとって,本年がすばらしい年でありますよう,心よりお祈り申し上げます。

平成21年10月にチッソ旭肥料(株)と三菱化学アグリ(株)が合併した弊社は本年10 月に9年目を迎えます。これもひとえに皆様方のご指導・ご支援の賜と存じます。あらためまして厚く御礼申し上げます。

昨年はイギリスのEU離脱,アメリカにおけるトランプ大統領の誕生など予想外の出来事が起きたこと記憶に新しいことと存じます。○○ファーストという言葉を耳にしますが,これら双方に共通する自国の利益を最優先するという考え方が拡がってゆくことで日本への影響も懸念され予断を許さない状況にあります。

国内においてはこれほど日本の農業の成長戦略について語られた年はなかったのではないでしょうか。政府の規制改革会議農業WG,自民党の農林水産業骨太方針策定PTにおいて,

①生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直し

②生産者が有利な条件で安定取引を行うことが出来る流通・加工の業界構造の確立

③農政新時代に必要な人材力の強化

④戦略的輸出体制の整備

⑤原料原産地表示

⑥チェックオフ導入

などが議論され,「農林水産業・地域の活力創造プラン」が11月末に閣議決定されました。

弊社が属する「肥料業界」におきましては,大きく2つのご指摘を頂きました。

A.銘柄数(韓国5,000 日本20,000)

B.メーカー数(生産業者登録3,000)

銘柄数・メーカー数が多いことで非効率な生産が行われているのではないかといったものですが,実態は化成肥料で申し上げますと上位18社で約95%を生産,銘柄数では各地域に密着したきめ細かい対応の結果でありますが,今後はお客様のご理解・ご協力を得ながら上記ご指摘に取り組む所存です。

「生産者の手取りを一円でも多く」は,農家様の基盤がより強固になることであり大歓迎です。弊社は機能性肥料によるコスト削減のご提案を通して日本農業の成長戦略に貢献して参ります。

昨年末,初の海外進出になりますが台湾において被覆肥料工場を立ち上げました。被覆肥料は弊社の得意分野の1つですが,今後海外で養った経験・知見を国内へフィードバックしてゆける様な会社を目指し精進して参ります。

最後になりますが,本年も本誌「農業と科学」のご愛読を引き続きお願い申し上げますと共に,皆様方のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げまして,新年のご挨拶とさせて頂きます。

柑橘での省力施肥技術

Shizuoka Prefectural Institute of Agriculture and Forestry Technology

果樹研究センター

中村 明弘

Introduction

静岡県では,経営規模拡大を目指す生産者を支援するため,コスト削減,省力化可能な栽培管理技術の開発を進めている。施肥に関する技術では,施肥回数削減のための被覆肥料利用技術を研究している。水稲や畑作物では一回施肥が行われているが,柑橘では苗木管理以外はほとんど利用されてこなかった。その理由として,被覆肥料の価格が割高であったこと,柑橘の施肥は表面施用で中耕しないため,肥効が安定しなかったことなどが挙げられる。土壌に穴をあけて施用する方法も検討されたが,礫の多い柑橘園では労力負担が大きく普及しなかった。

しかし,平成20年の肥料価格高騰後,生産現場から施肥量削減,コスト低減の要望が高まり,実用化技術の研究に取り組んだ。

ここでは,研究開始当初に行っていた’はるみ’の施肥回数削減技術についての成果と現在行っている現地試験の状況について紹介する。

2.’はるみ’の施肥回数削減技術の開発

(1)被覆肥料の溶出特性

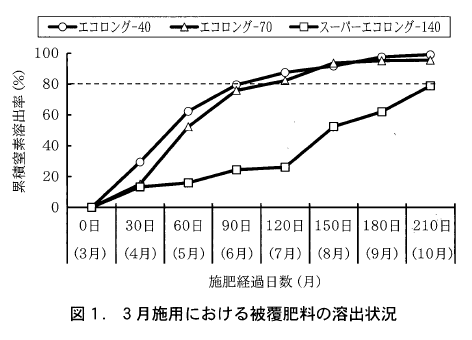

被覆肥料の溶出は温度による影響が大きい。溶出期間の定義は,25℃の水中で80%が溶出するのにかかる期間であるが,平均気温はもっと低いので,溶出はゆっくり進む。実際の溶出状況を把握するため,次のような試験を行った。

エコロング-40,エコロング-70,スーパーエコロング-140をネット袋に入れ3月に未植栽の60Lポットに軽く覆土して設置し,週2,3回かん水して溶出状況を調査した。1ヶ月ごとに2袋ずつ回収し,肥料と蒸留水を乳鉢に入れて磨砕し,ろ過後,窒素炭素分析装置で全窒素量を測定した。

全体の80%が溶出するのにかかった期間は,エコロング-40は90日,エコロング-70は110日かかり,スーパーエコロング-140は210日経過しても78%しか溶出せず,いずれの資材も表示期間の2倍程度かかった(図1)。

メーカーでは平均気温から溶出の進み方を予測するソフトを利用し,必要な肥効が得られる配合を決めるが,柑橘は樹冠下への表面施用のため,実際の溶出はさらに遅れる傾向にある。

(2)’はるみ’の施肥回数削減技術の検討

’はるみ’は肥切れにより樹勢が低下しやすいため,年間四回以上分施している産地が多い。施肥労力の軽減と安定生産が可能な被覆肥料の組成を検討した。

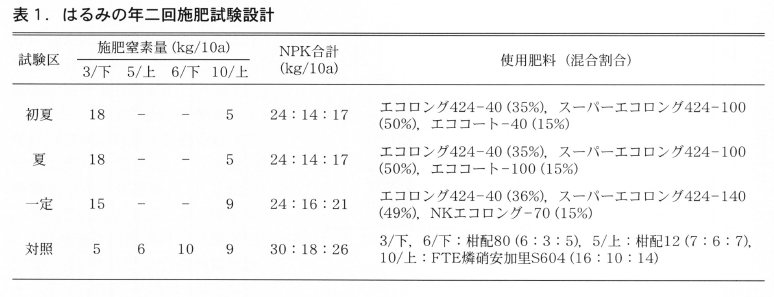

この試験では,慣行より施肥回数は二回減の3月に被覆肥料, 10月に化成肥料の年二回施肥で,施肥窒素量は20%減の24kg/10aとした(表1)。

各区の肥料をネット袋に入れて土壌表面に設置し,溶出状況を調査した。初夏区は7月までに全体の80%が溶出し,夏区は6月から8月に全体の50%が溶出した。一定区は4月に30%が溶出し,その後の溶出は緩やかに進むなど,各区で想定した溶出パターンが得られた(図2)。

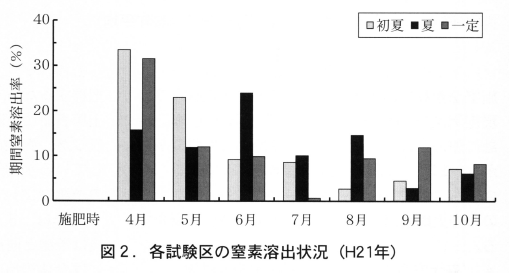

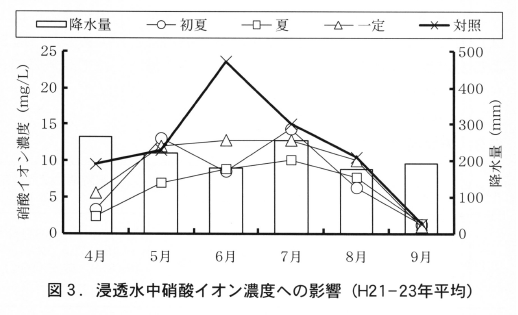

地下70cmに埋設したキャピラリライシメーターで浸透水を採取し,硝酸イオン濃度を調べたところ,夏区は期間を通じて低く推移し,溶脱する窒素量を低減できた(図3) 。

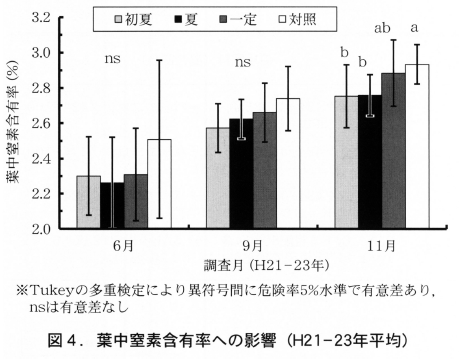

葉中窒素含有率は,初夏区,夏区は11月に対照区より低くなった(図4)が,収量は夏区が最も安定した。これらの結果を踏まえて,産地で中晩柑の年二回施肥体系が導入された。

3.年一回施肥法への展開

一方,温州みかんでも,より施肥を省力化したいという要望を受けて,石灰資材を加えた年一回施肥法が検討された。まずJAとぴあ浜松での現地実証で効果を確認し,平成24年から施肥設計に加えられた。その後,他産地からも要望が挙がり,3JA,4品目で現地試験を行っている。このうち,平成26年から実施しているJAなんすんの’寿太郎温州’で得られた成果について紹介する。

4.’寿太郎温州’での年一回施肥現地試験

(1)目的および試験設計

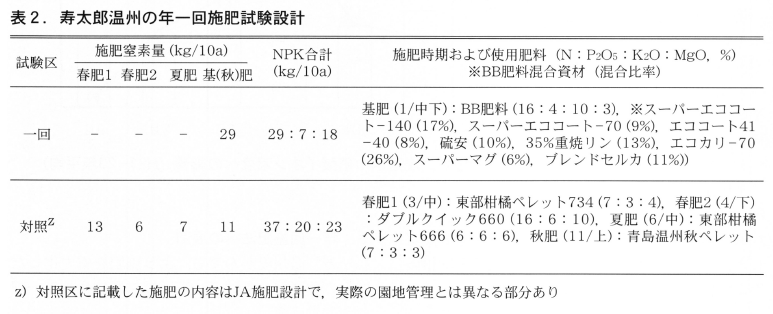

’寿太郎温州’は晩生の温州みかんで,収穫期は12月である。樹勢がやや弱いため,樹勢維持による安定生産が課題になる。そのため, JAの施肥基準では施肥窒素量が37kg/10aで,’青島温州’の28kg/10aよりかなり多い。四回に分けて施用するが,土壌酸性化や樹体栄養への影響が懸念される。そこで,施肥は収穫後で9月以降も肥効が持続すること,施肥窒素量は20%削減し, pH調整のため石灰質資材を加えることを考慮して,年一回施肥用肥料の組成を仮決めし,現地試験を行った(表2)。供試樹は’寿太郎温州’ 20年生で,一回区と対照区の各区6樹ずつ調査した。

(2)肥料の溶出状況

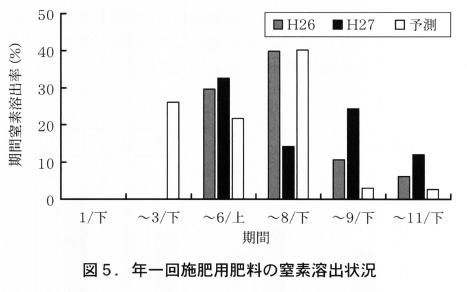

年一団施肥用肥料の溶出状況を把握するため,ネット袋に肥料を入れて樹冠下の土壌表面に設置し,1~2ヶ月おきに2袋ずつ回収した。予測溶出パターンは,JAなんすんが観測している平均気温を基にジェイカムアグリ(株)の予測ソフトで求めた。

26年は,3月下旬までほとんど溶出せず,その後は予測と同程度ずつ肥料分が溶出し,9月下旬には全体の80%が溶出した。27年は6月上旬まで26年と同様に推移したが8月下旬までの溶出が抑えられ, 9月下旬の累積窒素溶出率は70%であった(図5)。27年は7月下旬から8月にかけて,無降雨日が20 日続くなど,乾燥した天候だったことが溶出遅れの要因の一つになったと考えられる。

(3)収量,果実品質への影響

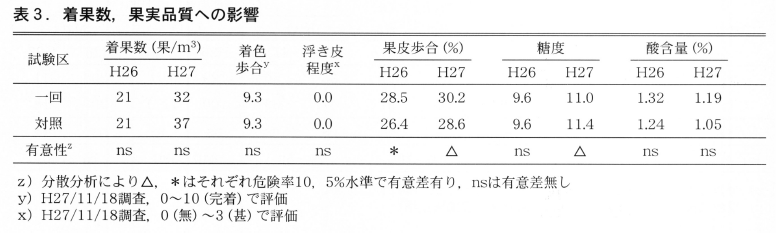

収穫時の着果数,着色歩合,浮き皮程度は処理による差が認められなかったが,果皮歩合は2年とも一回区が対照区より高く,糖度は27年に一回区が低かった(表3)。

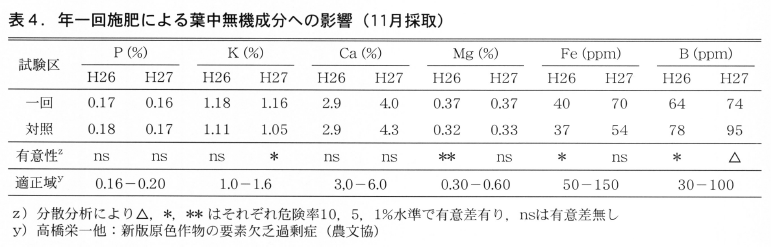

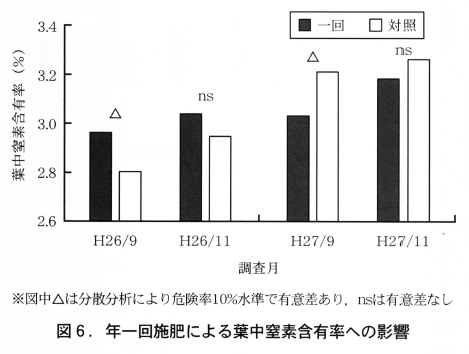

(4)樹体養分への影響

不着果新梢から採取した春葉を調製し,窒素は窒素炭素分析装置で,その他の元素はICP発光分光分析装置で分析した。

11月の葉中無機成分は,カリウムは27年に一回区が高く,ホウ素は2年とも一回区が低くなった(表4)。窒素は26年では一回区がやや高い傾向であったが,27年は逆の傾向を示した(図6)。これは夏季の溶出遅れが影響したと考えられる。

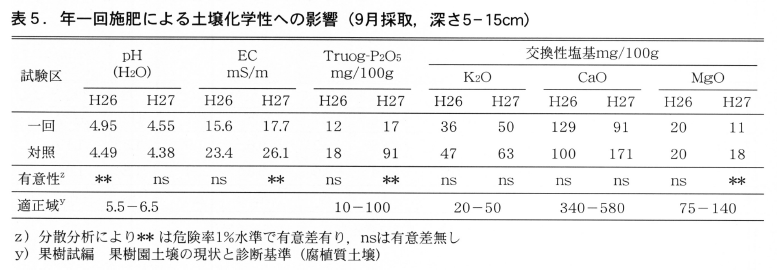

(5)土壌化学性への影響

樹冠下外縁の深さ5-15cmの土壌を採取し調製後,分析に供した。一回区は, 26年は土壌pHが高く, 27年はEC,トルオーグリン酸,交換性マグネシウムが低かった(表5)。トルオーグリン酸やECについては他の現地試験でも同様の傾向を示したが,この試験ではセルカやスーパーマグの効果が低いと感じられた。

5. Conclusion

’寿太郎温州’の試験では,予測より窒素溶出が遅れ,葉中窒素や果皮歩合に影響が認められたことから,28年は溶出期間の短い被覆肥料の割合を増やして試験を行っている。

このほか,中晩柑の3月年一回施肥試験をJAしみず,JA伊豆太陽で行っているが, これまでの2年間で施肥の影響は認められず,今年度も継続調査している。

今回試験を行っているJAでは,成果がまとまり次第,年一回施肥体系を施肥設計に加える予定である。このように普及が進んできたことから,県の土壌肥料技術指針である「静岡県土壌肥料ハンドブック」に,年一団施肥技術の利用に当たっての留意点等をまとめ,適正な使用法を示すことで安定生産に寄与したいと考えている。

リン酸が蓄積した土壌におけるトマトの

促成栽培に適した全量基肥肥料の開発

Aichi Prefectural Agricultural Experiment Station

園芸研究部 野菜研究室

中村 嘉孝

(現 愛知県農業総合試験場 環境基盤研究部 環境安全研究室)

Introduction

愛知県の冬春トマトの収穫量は40,700t (全国第2位,平成26年)で,県の主力品目である。この冬春トマトの生産は加温設備をもった施設で行われ,その多くは土耕栽培である。

トマトは,作物自体が成長する栄養成長と,果実を生産する生殖成長が同時進行するため,生育バランスに応じた養分供給が必要である。慣行の栽培体系の一部では,複数回の追肥により生育をコントロールしているが,労力負担が大きい。

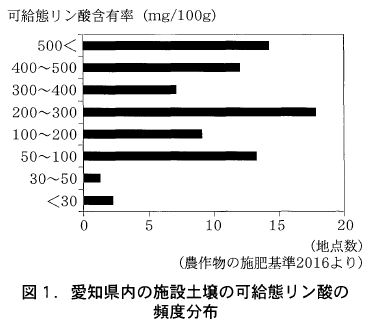

また,愛知県の施設土壌における問題の一つとして, リン酸の蓄積が挙げられる。土壌中の可給態リン酸含有率が200mg/100g以上蓄積した県内の施設数は,全体の約6割にも達する(図1)。愛知県では,可給態リン酸含有率が200mg/100gを超える場合, リン酸を無施用とすることを指針としている(愛知県2016)。しかし,生産者はリン酸の施用量を減らすことによる収量や品質の低下を危倶している。また, リン酸は過剰障害が現れにくいため,リン酸施用量の適正化は進んでいない。

こうした背景を受けて,被覆尿素肥料を利用して追肥の省力化を図るとともに,現地土壌におけるリン酸蓄積の現状を踏まえてリン酸を含まない全量基肥肥料を開発したので紹介する。

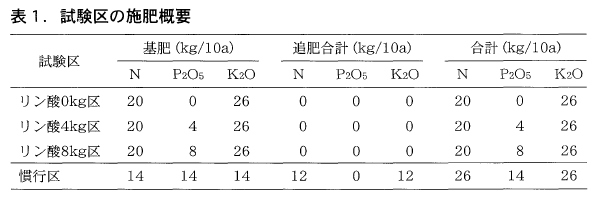

2. Testing Method

栽培試験は,愛知県長久手市の愛知県農業総合試験場の施設(山地黄色土,リン酸吸収係数302)で行った。土壌の可給態リン酸含有率は175mg/100gで,県の施肥基準においてリン酸無施用を推奨する下限値の200mg/100gよりもやや少ない圃場であった。表1に試験区の施肥概要を示した。試験は,県の施肥基準に準じて,基肥と追肥3回を行う慣行区に対して, リン酸の施用量を0,4及び8k/10aとした3つの試験区を設け,それぞれリン酸0kg区,リン酸4kg区,リン酸8kg区とした。

リン酸を減肥した3つの試験区における窒素は,被覆尿素肥料と速効性窒素肥料を配合し,全量基肥で施用した。すなわち,定植後の活着促進のための速効性窒素肥料,持続的な生育のためのリニア溶出型の被覆尿素肥料,第1果肥大期から多くなる養分要求のためのシグモイド溶出型の被覆尿素肥料として配合を行った。既存の栽培期間の地温データを用い,被覆尿素肥料からの窒素供給量をシミュレーションし,リニア溶出型はLP120を,シグモイド溶出型はLPS80を,速効性窒素肥料は硫安またはリン酸一アンモニウムを施用した。菅野(2011)は1992~2005年度までの農林水産省研究成果情報に発表された被覆尿素肥料及び被覆燐硝安加里を用いた施肥試験をとりまとめており, トマト等の果菜類における減肥率の大部分は20~30% であったと報告している。そこで,窒素施用量を慣行区よりも2割削減した。試験期間中に堆肥の施用は行わなかった。

栽培試験は,2012年と2013年に行った。品種は,穂木に「りんか409」((株)サカタのタネ),台木に「がんばる根3号」(愛三種百(株))を用いた。2012年は8月31日に,2013年は9月2日に定植を行い,第6花房上2葉を残して摘心した。2012年は1月15日に,2013年は1月14日に栽培を終了した。栽植様式は,畝幅180cm,株間20cm,1条振り分けとした。作物残渣は,栽培終了後にすべて圃場外へ持出した。

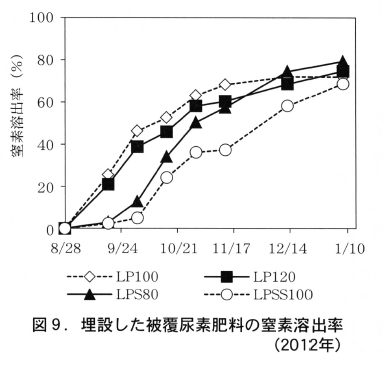

栽培土壌条件下における被覆尿素肥料の窒素溶出パターンを明らかにし,配合内容を検討するため,肥料の埋設試験を行った。栽培試験に用いたLP120及びLPS80に加え,LP100及びLPSS100の4種をそれぞれナイロンメッシュ袋に2.5g入れ,基肥施用と同時に,圃場土壌の地表下10cmに埋設した。埋設してから2~4週間ごとに取り出し,採取した肥料中に残存した窒素量の定量を行い,埋設した肥料の窒素量から差し引いて窒素溶出率を求めた。

Results and Discussion

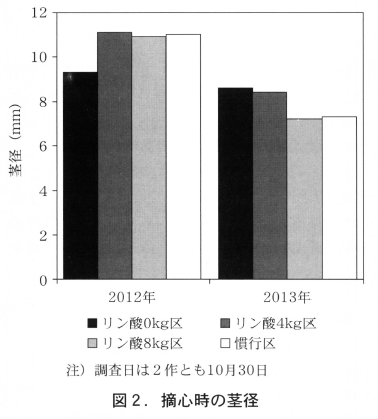

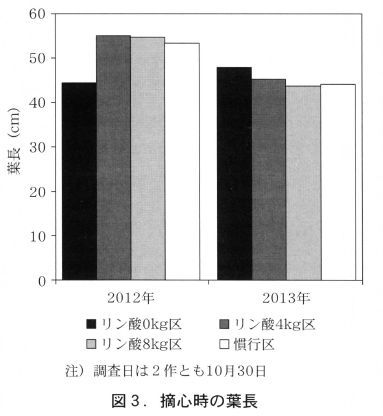

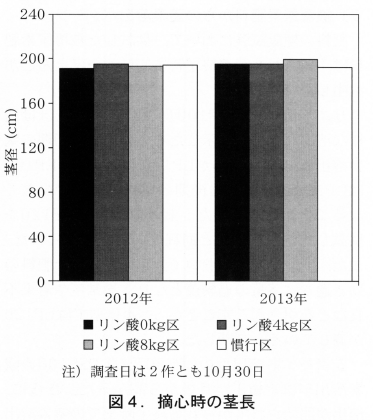

1)窒素を全量基肥施肥し,リン酸を無施用としても慣行施肥と同等の収量

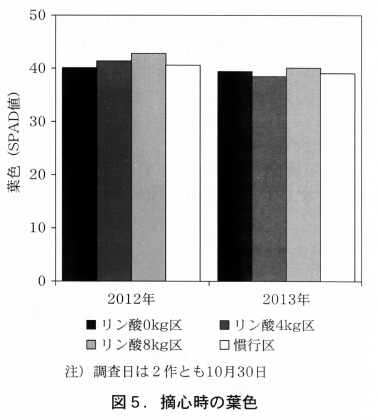

摘心時の生育は,2012年のリン酸0kg区の茎径が細く,葉長が短い傾向がみられたものの,茎長や葉色は他の試験区と同程度であった(図2~5)。2013年の生育は,いずれの試験区も同程度であった。また,リン酸欠乏症状はいずれの試験区でも見られなかった。

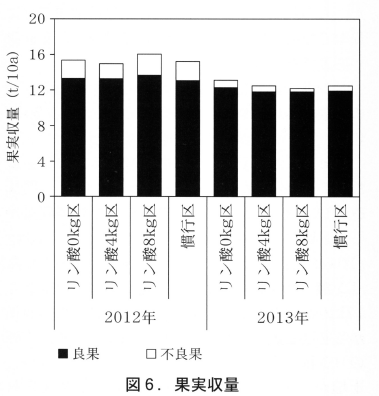

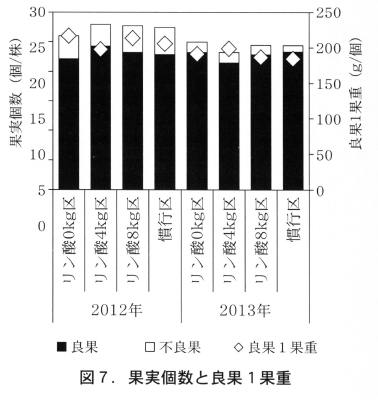

総収量は,リン酸を減肥した3つの試験区と慣行区を比較すると,2年とも同程度であった(図6)。良果収量は,いずれの試験区も愛知県の目標収量である11t/10aを上回った。1株当たりの果実個数や良果1果重もリン酸を減肥した3つの試験区と慣行区で2年とも同程度であった(図7)。

これらのことから,窒素を全量基肥施肥し, リン酸を無施用としても,慣行施肥と同等で,実用的な収量が得られると考えられる。

2)果実生産に十分な窒素及びリン酸の吸収量

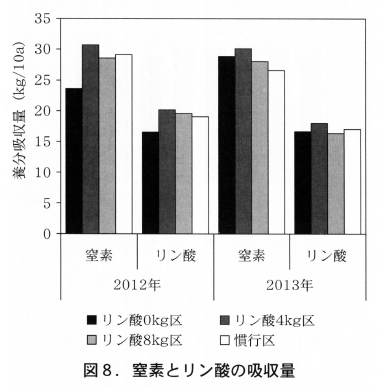

窒素吸収量は, 2012年のリン酸0kg区が他の試験区よりもやや少ない傾向であったが, リン酸4kg区及びリン酸8kg区は慣行区と同程度であった(図8)。2013年は,いずれの試験区も同程度であった。

2012年のリン酸0kg区を除き,リン酸を減肥した試験区で,慣行区と同程度の窒素吸収量であったことから,被覆尿素肥料を利用し,窒素を全量基肥施肥しても慣行施肥と同程度の窒素吸収量が得られると考えられる。また,既報のとおり,被覆尿素肥料を利用することで,窒素施用量を慣行施肥よりも2割削減できることが示唆された。しかし,土壌からの窒素供給量は圃場ごとに異なるため,窒素施用量についてはさらなる検討が必要である。

リン酸吸収量は,2012年のリン酸0kg区が他の試験区よりもやや少ない傾向であったが,2013年は,いずれの試験区も同程度であった。

10a当たり約10tの果実を生産するために必要なリン酸吸収量は,5~8kgとされる(門馬2001)。そこで,本試験で得られた果実収量から,必要なリン酸吸収量を試算すると,6~13kg/10aと想定される。一方,リン酸を無施用としたリン酸0kg区の実際のリン酸吸収量は2作とも17kg/10aであった。本試験で得られた果実収量から必要と試算されるリン酸吸収量よりも,実際のリン酸吸収量の方が多かった。このことから,土壌から十分なリン酸が供給されたと考えられる。

3)被覆尿素肥料からの窒素溶出パターン

肥料の埋設試験において,供試した被覆尿素肥料は,いずれも栽培終了時までにそのほとんどが溶出した(図9)。

リニア溶出型のLP100及びLP120は,ほぼ同様な溶出パターンを示したものの,栽培初期の窒素溶出率は,LP100がLP120より高く,LP100はLP120よりも栽培後期の窒素溶出量が少なくなることが懸念された。栽培試験にはLP120を供試したが,慣行区と同程度の収量が得られた。また,トマト栽培において,定植後の窒素肥料の効き過ぎは茎葉の過繁茂となり,異常茎や着果不良などを引き起こすことから,本作型ではLP120が適していると判断した。

シグモイド溶出型のLPS80及びLPSS100の窒素溶出率は定植1か月後から高かった。さらに,溶出が開始されてから栽培終了時までの窒素溶出率は,LPS80がLPSS100よりも高かった。トマトは第1果肥大期から養分吸収量が多くなり, これは促成栽培で定植1か月後に相当する。つまり,LPS80の方がトマトの養分吸収が盛んになる時期からの窒素溶出量が多いため,LPSS100よりもトマトの促成栽培に適していると判断した。

4)まとめ

栽培試験及び肥料の埋設試験の結果から,可給態リン酸含有率が175mg/100g以上蓄積した土壌において,リン酸を無施用としても慣行施肥と同等の収量が得られる。また,本試験で供試したLP120,LPS80及び硫安の配合で窒素を全量基肥施肥すれば,追肥を省力化できることが明らかとなった。

4.肥料コスト及び追肥の労力負担の削減

試験時の肥料価格から,窒素リン酸及びカリウムに係る肥料費を算出すると,リン酸0kg区が25,000円/10aで慣行施肥区の36,000円/10aよりも約3割安かった。愛知県内における促成栽培の施肥管理の事例では,本試験の慣行区のように,基肥に有機質肥料を施肥し,追肥を複合化成肥料または液体肥料で複数回行っていることが多い。金額換算を行っていないが,全量を基肥で施用することで,追肥に係る労力も削減できる。

5.リン酸を無施用とする際の留意点

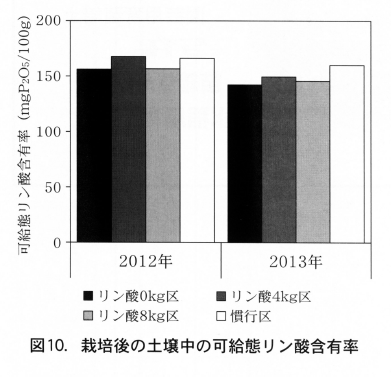

2作のみの試験結果であるが,リン酸施用量が少ないほど,栽培後の土壌中の可給態リン酸含有率が少ない傾向であった(図10)。

本試験では,栽培終了時に作物残渣を圃場外へ持出した。このため,リン酸0kg区では,1作ごとにトマトが吸収した17kg/10aのリン酸が圃場から持出されることとなる。一方,慣行区はトマトが吸収した18kg/10aのリン酸から,肥料で施用された14kg/10aのリン酸を差引いた4kg/10aのリン酸が持出されるのみである。このことは,慣行施肥ではリン酸を施用するため圃場からのリン酸の持出し量は少ないが,リン酸無施用ではリン酸が持出されるのみのため,土壌中のリン酸含有率が慣行施肥よりも減少していくことを示している。

現地では,作物残渣がそのまますき込まれる場合もあるが,病害虫の予防として圃場外へ持出されることもある。一方,堆肥の施用によって,肥料とは別にリン酸が持込まれることもある。このため,リン酸を無施用とする栽培を継続する場合は,栽培前に土壌診断を行って,必ず可給態リン酸含有率を確認する必要がある。なお,愛知県では,愛知県経済農業協同組合連合会や農業協同組合で土壌診断を実施しており,圃場の可給態リン酸含有率の実態が直ちにわかるシステムがとられている。

6.全量基肥肥料の実用化

本試験で得られた成果をもとに,2014年に,リン酸が蓄積した県内のトマト生産農家の圃場において,実証試験を実施した。その結果,リン酸無施用で窒素を全量基肥施肥しても,慣行施肥と同程度の生育及び収量が得られた。これらの結果をうけ, 「くみあい苦土被覆尿素入り粒状複合003号(N:P2O5:K2O=10:0:13)」として,2016年から愛知県経済農業協同組合連合会より販売が開始された。

works cited

●愛知県農林水産部農業経営課

農作物の施肥基準 p.1-281(2016)

●菅野均志

ロングとLPコートの施肥技術

ジェイカムアグリ(株). (庄子貞雄監修)東京 p.71-79(2011)

●門馬信二

新編野菜園芸ハンドブック(西貞夫監修)養賢堂. 東京 p. 548-570(2001)