Site Search

Search within product

第694号 2017(H29) .10発行

Click here for PDF version

農業と科学 2017/10

本号の内容

§露地しょうが栽培における

肥効調節型肥料を用いた局所施肥の効果

宮崎経済連営農部営農振興課

主幹 佐久間 渓

技術主管 横山 明敏

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

服部 美智也

§肥効調節型肥料(被覆肥料)を用いた実用的普及技術

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

露地しょうが栽培における

肥効調節型肥料を用いた局所施肥の効果

宮崎経済連営農部営農振興課

主幹 佐久間 渓

技術主管 横山 明敏

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

服部 美智也

Introduction

しょうがは,元々熱帯性の野菜であり高温多湿な気象条件を好むため,冬期に低温となりにくい関東以西で主に栽培されている。全国の生産量は平成27年度において49,400tで,県別では高知県が21,400tと圧倒的に多いが,宮崎県におけるしょうが収穫量は2,720tで全国4位に位置している(農林水産省,2016) 。

宮崎県におけるしょうがの産地は,宮崎市とその近郊の砂丘地帯(砂丘未熟土)での栽培が盛んで露地栽培が中心である。この露地しょうが栽培における問題として,土壌が壌質砂土から砂土と土性が粗く保肥力が低いため,降雨やかん水によ肥料,特に窒素成分の流亡が著しいことが挙げられる。このため数回に分けて追肥を行うことで生育・収量の確保を図っているが,追肥作業に労力がかかることや折角追肥しても十分な肥料効果が得られていない事例も見られている。これに対して,横山(2017)は県内の促成ピーマン栽培においてロング肥料とLP肥料を用いた植穴施肥が省力的な施肥技術として非常に有効であることを報告しており,露地しょうが栽培においても植穴施肥のような省力施肥技術の開発が求められている。

このような現地からの要望を受け,宮崎県の露地しょうが栽培において,植付け位置に肥効調節型肥料を用いて局所施肥の一つである条施の実証試験を行ったところ,以下の結果が得られたので紹介する。

2.現地実証試験方法

実証試験の試験場所は宮崎市佐土原町である。栽培試験はしょうが(大生姜)を用い,定植は4月1日,収穫は11月9日に行った。栽植密度は幅130cm,株間30cm,2条植え。試験区面積は1.3m×30m=39m2(反復なし)で行った。堆肥は2016年2月15日に共通施用した。また土壌消毒は2月15日にテロンで,3月10日にバスアミドで行った。

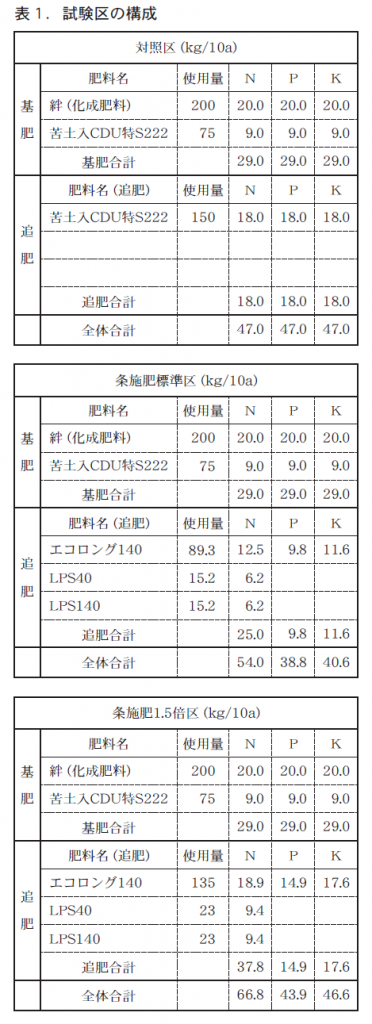

試験区の構成は表1のとおりである。基肥の施肥日は各区共通で3月10日である。追肥は条施肥区および1.5倍区は4月1日に施肥した。対照区の追肥は5月,7月,9月の3回に分けてCDU特S222を施肥した。※対照区追肥はN−P−K 25kg施用予定であったが,実績は表1のとおりとなった。

3.試験結果の概要

1)生育状況

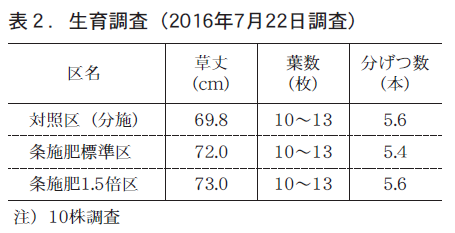

表2に示すように,定植から114日目に当たる7月22日の生育調査では,草丈は条施肥および条施肥1.5倍区がやや長くなったが,葉数および分げつ数は対照区とほとんど同じであった。

2)埋め込み肥料の窒素溶出

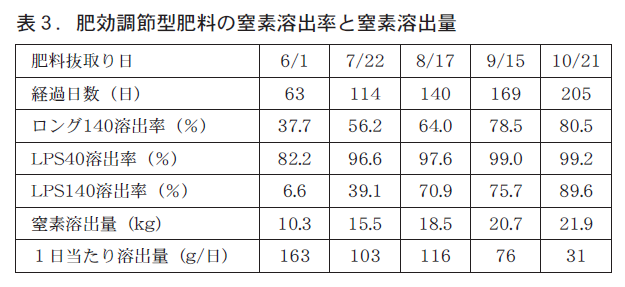

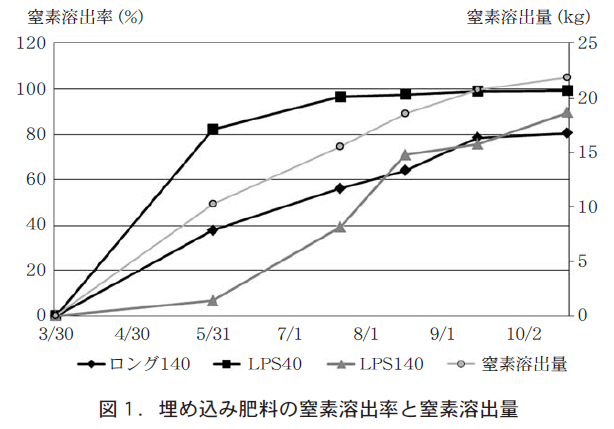

ロング140は,始めから順調に溶出したが,8月17日の140日目では64%で30日遅れの9月15日で80%の溶出となった(表3,図1) 。

L P S 4 0 は, 6 月1 日の63日目には82.2%溶出しており,初期にスムーズに溶出が進んでいたと思われる。LPS140は,8月17日の140日目では70.9%と80%には達していなかったが,9月15日には76%の溶出がみられた。また初期の63日間は,ほぼ溶出が抑制され追肥効果が認められた。

条施肥を行った窒素量は,25kgで10月21日には約90%の21.9kgが溶出していた。10アール当たりの窒素溶出量は,生育初期にやや多く,生育中期は1日当たり100g前後であったが,後半は76ないしは31gと少なくなった。

3)生育及び収量調査結果

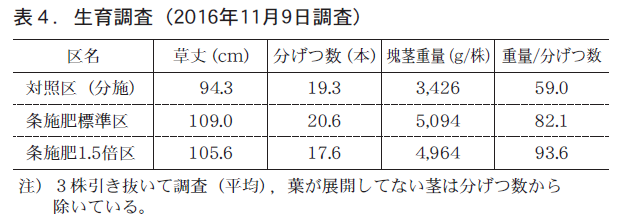

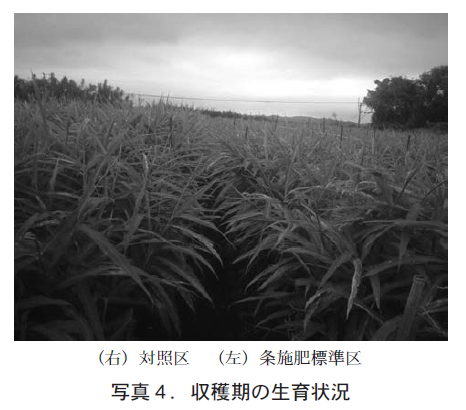

収穫日における生育では,表4に示したとおり,草丈は対照区に比べて条施肥区が高く,条施肥によって生育が旺盛になると考えられた。

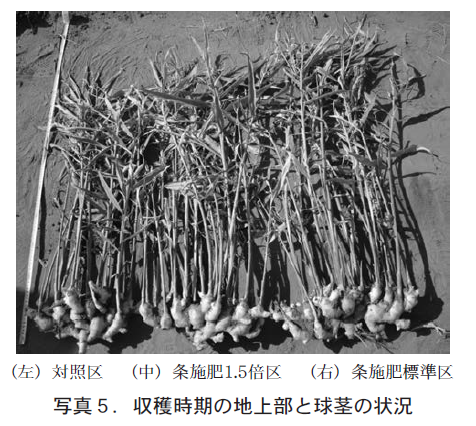

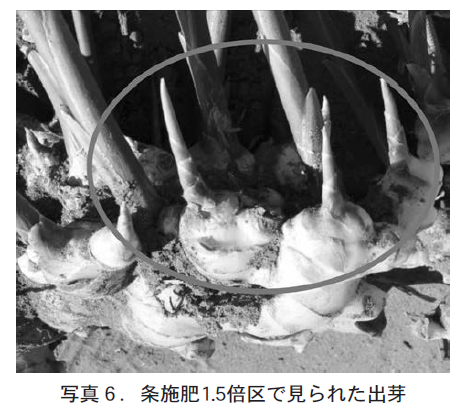

分げつ数にはあまり差はなかったが,条施肥1.5倍区で写真6のような新たな出芽の発生が多くみられ,しょうがの品質が劣るという評価となった。また初期に分げつした茎が地際でとろけているような株もみられたが品質等には問題はなかった。収量に相当する茎重量はバラツキがあるものの,条施肥区で重く,しょうが自体の充実(張り)も良かった。

このように,追肥を条施肥にすることによって,しょうがの収量は増加し,品質も優れる傾向が認められた。但し,当初の計画通りに対照区の追肥が行なわれなかったため,条施肥の追肥量が対照区より多い条件下での比較となっている。

4. Conclusion

青木(1988)は,植え付けられた種しょうがからは1〜2本の幼芽が萌芽し,新芽が3〜5cmに伸長すると細根が発生する。新芽が5葉期になると新芽の株元から新しい新芽が分げつするとともに根部の発達が盛んとなる。次々と新しい分げつが行なわれ,塊茎の肥大・生長や根群の発達も盛んになると述べている。

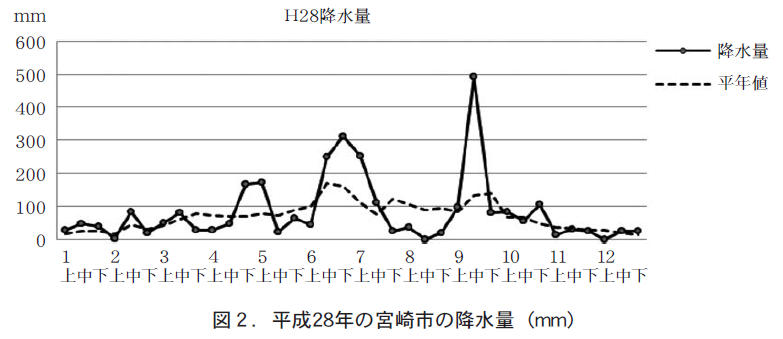

この実証試験では,図2のように,しょうがの1次塊茎肥大期の6月頃が梅雨で降水量が多く肥料流亡の可能性があり,条施肥区の肥料効果が高かったと考えられる。生産者,指導員の話でも1次塊茎の品質がその後の2次以降の肥大に関与するとのことで,窒素の溶出率が生育初期にやや多く,後半に減少するロング肥料とLP肥料の混合割合は問題ないと考えられた。一方,条施肥1.5倍区では,収量は条施標準と大差なかったものの,後半の窒素の供給量が新たな出芽に使われ,分げつが多く品質低下が懸念された。

以上述べてきたように,宮崎県の露地しょうが栽培は気候的には恵まれているが,土壌条件として砂質の圃場が多く現行の施肥法では肥料効果が現れにくい状況にある。しかし,ロングとLP肥料を用いた条施肥は,追肥を2回削減できる上に,品質は同等以上で,収量の増加が認められることから,省力施肥技術として有効であると考えられた。ただし今回の実証試験では,慣行施肥である分施体系よりも条施肥の施肥量がやや多くなっており,今後検討を要すると思われる。

農林水産省(2016)によれば,平成27年の宮崎県のしょうが栽培面積は現在87ヘクタールと全国6位に留まっている。今後,さらに栽培面積を拡大していくために,ロングとLP肥料などの肥効調節型肥料を用いた省力施肥技術を生産現場へ導入していくことによって露地しょうが栽培の安定生産を図っていきたいと考えている。

References

●農林水産省(2016)平成27年産野菜出荷統計しょうが

●横山明敏(2017)宮崎県におけるロング肥料とLP肥料を用いた「ピーマンの植穴施肥」技術について,農業と科学,P4−5.

●青木宏史(1988) 農業技術大系野菜編 第11巻特産野菜,P227−248.

肥効調節型肥料(被覆肥料)を用いた実用的普及技術

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

Introduction.

肥効調節型肥料とは,さまざまな方法によって肥効をコントロールできるように製造された化学肥料の総称である。これらの肥料は一般的に緩効性肥料と呼ばれてきたが,今日では,肥効のコントロールが極めて正確なものや多様な肥効パターンを示すものが登場しており,肥効調節型肥料と呼ばれている。緩効性肥料には,「被覆肥料」 ,「化学合成緩効性肥料」 ,「硝化抑制剤入り肥料」があるが,ここでは,被覆肥料による実用的普及技術(畑作物)について紹介する。

1.被覆肥料の歴史

被覆肥料は,1960年頃,アメリカではじめて登場した。これは,フェノール系およびアルキッド樹脂を用いて肥料を被覆したもので,オスモコートの名で市販された。1961年には,安価な硫黄で尿素を被覆した硫黄コーティング肥料が作られた。

わが国では,1976年に被覆燐硝安加里「ロング」が登録されたのを皮切りに,被覆尿素LPコート,エムコートなどが登録されているが,その歴史はまだ浅い。

2.被覆肥料の特徴と評価

被覆肥料は,被覆資材によって肥料の溶出を正確にコントロールすることで,従来の肥料にない機能を兼ね備えた,高性能,未来型の肥料として開発が進められた。そのねらいは次のとおりである。

1)作物の生育過程にマッチした養分の供給

2)肥料成分の利用率向上による肥料の節約

3)肥料の施用回数の削減による省力栽培の確立

4)施肥量の多い施設栽培における塩類濃度障害の回避

このような経緯によって開発された被覆肥料には,肥料分の溶出の正確さが厳しく要求され,長年試験が繰り返されてきた。その結果,現在では,じつに正確な溶出を示すまでに至っている。また,溶出タイプや溶出期間を作物の生育に合わせて選択することにより,追肥のいらない全量基肥施肥栽培も可能になった。

被覆窒素肥料のコストは窒素換算で尿素,硫安の約3倍と高いが,施肥労力の削減や盛夏の追肥作業からの開放は大きなメリットである。

最近では,環境に及ぼす影響が取り上げられ,窒素による地下水の汚染が問題になり,被覆肥料を使うことにより肥料の使用量が減り,圃場から地下水系への窒素流出が抑えられるという成果も得られている。

3.被覆肥料の製造と成分溶出のしくみ

粒径を揃えた種肥料(尿素や高度化成など)を硫黄や樹脂の薄い被膜で層状に覆って製造する。樹脂および硫黄による被膜の形成には,種肥料を転動させながら被覆材を噴霧する回転ドラム方式や回転パン方式,種肥料を噴流槽内で上下に浮遊循環させながら樹脂溶液をふきつける噴流槽方式などがある。現在は,樹脂系が主流で,熱可塑性(ポリオレフィン系)と熱硬化性(アルキッド樹脂,ウレタン樹脂)の素材に分けられる。近年,とくに,被膜の分解性が求められ,生分解,光分解を付与した被覆材料への転換が進んでいる。

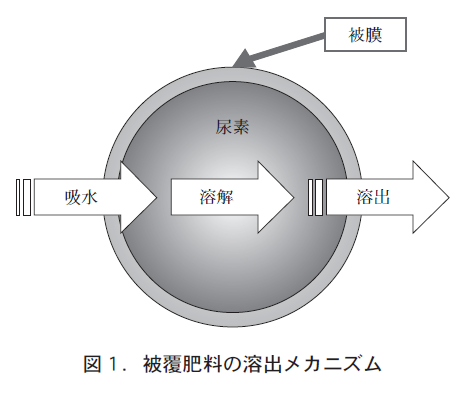

被覆尿素の場合は,図1に示すように,吸水,溶解した尿素が浸透圧によって被膜を通して溶出が始まる。溶出のコントロールは被膜の厚さや,溶出調整材を加えることによって,より正確な溶出調節を実現している。なお,溶出パターンは,初期の溶出割合の高い放物線タイプ,初期から直線的に溶出するリニアタイプ,初期の溶出が抑制されるシグモイドタイプ(内部の尿素が吸水,溶解,膨潤して被膜の孔隙を広げるまでは溶出しない)がある。

被覆肥料は,単体として使われる場合もあるが,一般的には,速効性の化成肥料とブレンドした被覆肥料入り複合肥料として,各作物の理想的養分吸収に適した溶出特性を可能にしている。

4.被覆肥料を用いた普及技術

(その1)大豆の培土期追肥法

(1)技術の内容

大豆の培土期(7葉期)にLPコート70を10a当たりN成分で7.5kgを圃場全面に散布(動噴等)し,培土する。

(2)本技術の特徴と評価

これまで,大豆栽培は,転換畑を中心に進められてきた。そのため,排水対策が重要かつ緊急課題であった。それが解決できれば,水田地力の活用により,300〜400kg/10aの収量はそう難しくなかった。ところが,転換年数が経過するとともに,排水問題は解決されたものの,連作年数が進み,300kgどころか,200kgもとれなくなってしまった。問題は土壌肥沃度の低下,とりわけ,窒素地力の低下が問題視されるようになった。

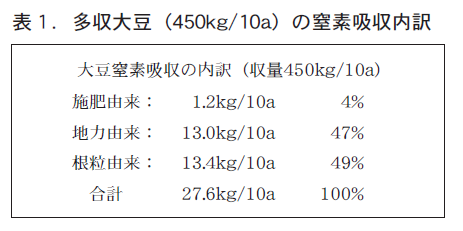

表1に多収大豆(収量450kg/10a)の窒素吸収内訳を示した。基肥窒素は,大豆化成(5−15−20)で2.5kg/10a,堆肥1t/10aを共通施用した結果であるが,窒素吸収総量27.6kgのうち,施肥窒素由来(15N使用)は,1.2kg/10aで総量の4%程度であるのに対して,地力由来が13kg/10a,47%,根粒由来が13.4kg/10a,49%で,地力および根粒由来窒素への依存度が際立っている。ここでは,地力由来を同時期に栽培したデントコーンのデータで代替えし,根粒由来は差し引き法で推定した。つまり,大豆多収にとって,重要なポイントは,開花期から幼夾期以降,旺盛な窒素吸収が重要であり,窒素地力と根粒活性が同程度に重要視されることを意味している。

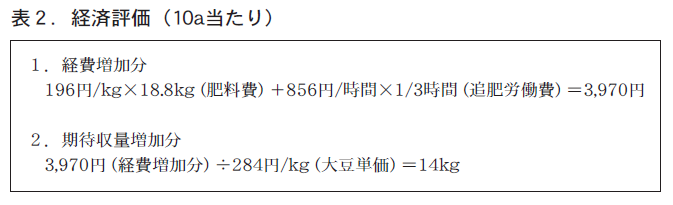

普及技術とした培土期追肥は,通常,培土する時期に,動噴等を利用し,LPコート70を7.5kg/10a施肥し培土するものであるが,試験では,培土期の肥料として,硫安とLPコート70を比較検討した。その結果,硫安施用では,根粒に悪影響を及ぼし根粒由来窒素が減少したのに対して,LP70は全く根粒に影響せず,地力由来窒素を押し上げる効果が認められ,結果として,幼夾期以降の窒素吸収量を増大させ,培土期に追肥しない慣行区に対して乾物重,有効節数が多くなるとともに,着夾数,一夾内粒数が増加し,慣行区対比111%の増収となった。なお,本技術を経済評価したところ,14kg以上の増収で,収益が増加することを明らかにした(表2) 。

(その2)ネギの全量基肥接触施肥技術

(1)技術の内容

ネギの定植時に10a当たりN成分で5kgの速効性肥料と被覆燐硝安加里(ロング424−M100)15kgを定植溝に施用する。

栽培期間を通してネギの根圏に肥料が存在するため利用効率が高く,慣行栽培比20%程度の減肥が可能であるとともに,高い商品収量が得られる。

定植時に栽培期間中に必要とされる肥料の全量を基肥として施肥するため,培土時の追肥(3回)を省略できるとともに,機械移植が可能。

(2)本技術の特徴と評価

これまで,ネギの栽培は,育苗苗を一本ずつ人力で移植(10aの裁植本数4〜5万本)する方法が長く続いた。ところが,連結ペーパーチェーンポットが実用化され,それを「ひっぱりくん(チェーンポット簡易移植機) 」で定植できるようになり,規模拡大を可能にしてきた。ここでは,さらに省力化し,溝切り,移植,施肥の同時作業(写真)を開発した。

1)被覆肥料を用いた育苗施肥

ネギの育苗は50〜60日間と長期にわたることから,基肥と数回の追肥(液肥)で対応してきた。ここでは,速効性肥料645mgN/箱,マイクロロング5160mgN/箱を使用することで追肥が省略でき健苗が生産できる。なお,マイクロロングの育苗期間の溶出率は71.6%で,残りが本畑に持ち込まれる。

2)被覆肥料を利用した全量基肥局所施肥体系

これまで,ネギの慣行移植栽培では,基肥として速効性肥料(10a当たりNとして10〜15kg)を全面全層施肥し,中耕,培土時(10a当たりNとして5kg)に追肥(3回程度)を繰り返し,計25〜30kgを施肥する体系が一般的であった。この方法は,後で述べるように,肥料の利用率が悪く,多くの労力を要していた。そこで技術の内容にあるような全量基肥局所施肥法を確立した。

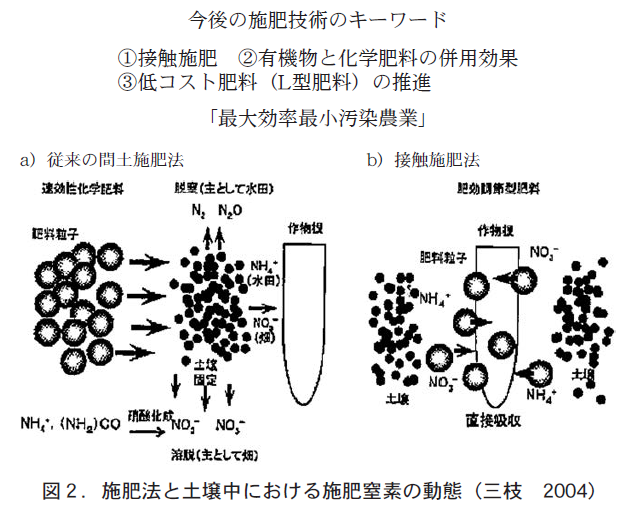

3)全面全層施肥から接触施肥技術への転換

これまで,畑作物の施肥方式は作物の均一な初期生育の確保と速効性肥料の濃度障害を回避する上から全面全層施肥が主流であった。しかし,被覆肥料が開発され,根と肥料が近接して施用される接触施肥法が可能になった。そして,この接触施肥技術は施肥効率を飛躍的に向上させ,環境保全型施肥技術の主役に躍り出た。しかも,今後の露地野菜栽培は,機械移植を前提に考えるべきであり,この接触施肥技術を利用した機械化一貫作業体系が,今後の技術開発のためのコンセプトになるものと考えている。

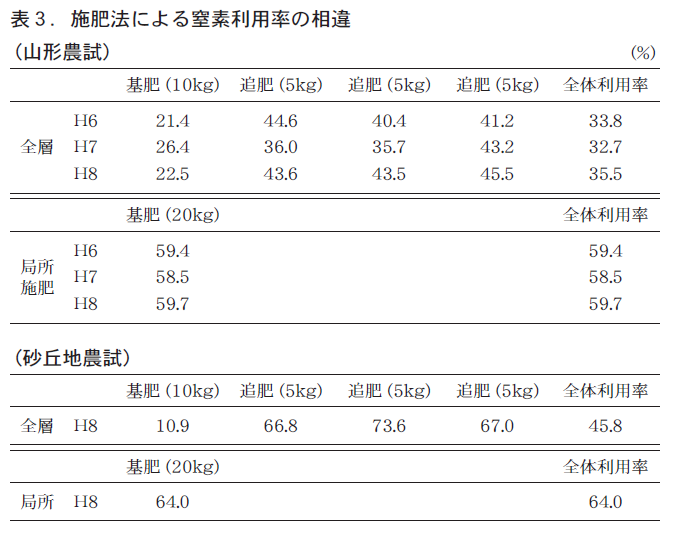

具体的データは,表3にあるように,重窒素を用いた3ヵ年(平成6〜8年)の試験成績によれば,山形農試圃場のような粘質畑土壌の場合,全層施肥による施肥窒素の利用率は基肥で23%程度,追肥(施肥後培土)で43%,全体で約34%なのに対して,被覆肥料を用いた全量局所施肥による利用率は59%で,25%程度の利用率向上が認められた。なお,同様に砂丘地では,慣行栽培である全層施肥における施肥窒素利用率は,わずか10.9%であるのに対して,被覆肥料による局所施肥の利用率は64%と極めて高く,環境への負荷の少ない効率的施肥技術であることを確認した。

(その3)小麦・大豆体系における2作物1回施肥法

(1)技術の内容

栽培品種 小麦:ナンブコムギ

大豆:スズユタカ

小麦播種時に10a当たりN成分で速効性肥料

(大豆化成)7kg+被覆尿素(LPコートS100)を10kg施用する。これにより,小麦の追肥と大豆の施肥が省略でき,慣行栽培並みの収量が得られる。

(2)本技術の特徴と評価

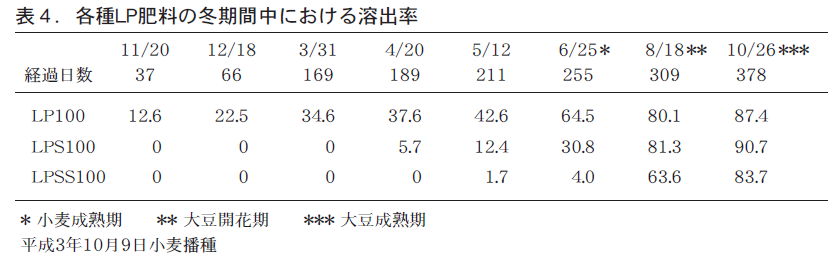

本栽培体系は,普及的にみて少ないが,被覆肥料の冬期間の溶出特性を把握できた点が評価できる。LP100は冬期間中でも溶出が進行するものの,LPS100や,LPSS100は冬期間(11〜3月)全く溶出しなかった(表4) 。当然,冬季の気象条件は,温度条件や積雪の有無等が違い一概にはいえないが,東北寒冷積雪地域での結果である。

この冬期間の溶出特性を利用した普及技術として,山形県尾花沢のスイカ栽培がある。尾花沢は山形県でも有数の豪雪地帯であるとともに,土壌タイプは黒色腐植質火山灰土壌である。尾花沢スイカは,夏スイカの代表的産地として有名であるが,栽培方式が他と違い,雪が降る前に畝をつくり,ビニール被覆を行う秋マルチ栽培が特徴である。こうすることにより,雪解けも早くなり,5月の定植を可能にしている。当然,秋マルチに合わせた施肥が行われるが,その基準策定に大きく貢献した。

一方,冬期間に溶出が不安定な被覆肥料を使うことに疑問視する声もある。当然,秋野菜や冬期の作物栽培では,被覆肥料より速効性の化成肥料が適応することは明らかであり,被覆肥料の機能性を十分活用できるような場面での使用を心がけたい。

(3)今後の課題

1)畑作物の安定生産にとって有機物施用や土作りといった土壌管理技術が基礎になることはいうまでもないが,その上に適正な施肥管理技術が加わって,初めて高収かつ高品質で,しかも持続的な農業生産が可能になると考える。ところが,土壌の持つ環境容量を超えて過剰な施肥が行われた場合は,農業系外への環境汚染が懸念されることになる。特に,畑土壌では,畑作物の吸収量を上回る施肥量が投入される傾向が強い。そのため,地下水に対する硝酸態窒素の汚染や温室効果ガスである亜酸化窒素の放出が問題にされている。したがって,いかに施肥効率を高め,過剰な肥料が農業系外へ流失しないような方策が重要である。

2)畑作,園芸における被覆肥料による全量基肥施肥法は,水稲と異なり,作物,品種,栽培方法などが千差万別であるので,被覆肥料の選択,速効性肥料との組み合わせに注意を払う必要がある。現在,ポット苗やセル苗に被覆肥料を混合した全量基肥施肥法が考えられるが,特に,セル苗では,ラグ期の溶出制御が求められるとともに,一粒ごとのバラツキにも配慮した溶出精度が必要であり,現在,メーカーで開発途中にある。

3)越冬小麦の全量基肥施肥では,低温のため被覆肥料の溶出が著しく抑えられ,窒素の利用率が慣行施肥に比べて低くなることが認められている。このように,低温期における利用技術は不十分であり,今後の検討課題である。

5.これからの施肥技術展望

日本の食料自給率がエネルギーベースで39%に落ち込んだ。すでに世界の農地面積は減少に転じている。一方,世界の人口は現在64億人を超え,2050年には,90〜100億人に達するとの憶測もある。将来,食料不足が到来するのは必至の情勢にある。バイオ燃料が注目され,穀物等を「食料として利用するか」「エネルギーとして利用するか」 ,すでに綱引きが始まっている。食糧生産にとって必須な肥料需要が高まり,肥料の原材料価格が高騰するとともに,資源ナショナリズムが台頭化してきている。

肥料原材料のほとんどを海外に依存するわが国にとって,「効率的施肥技術」が一層重要視されることは誰の目にも疑いのないところであろう。

植物は,水と炭酸ガス,それに17元素の無機物をベースとして,太陽エネルギーのもと,光合成により有機物を合成し,酸素を放出する。植物の必須養分は化学肥料と有機物中の無機養分に依存している。したがって,今後の施肥技術の方向は,①化学肥料と有機物との併用技術,②化学肥料の効率的施肥技術の2つに集約される。

(1)化学肥料と有機物との併用技術

化学肥料と有機物との併用については,有機物の質が多様化していることから,まず,その施用する有機物と化学肥料それぞれの特徴,つまり,長所,短所を十分理解して用いることが重要である。

化学肥料と有機物との短絡的な善悪論争は論外である。ここでは,わかりやすくするため,窒素にしぼって考えてみる。植物が吸収する窒素は無機態窒素(アンモニア態窒素,硝酸態窒素)である。化学肥料は直接的に関与し,有機物は微生物に分解され,緩効的に無機態窒素に変化し植物に吸収される。つまり,化学肥料と有機物から供給される窒素は,植物に吸収される形態は同じであるが,作用効果に時間的なズレがあることである。したがって,その異なった作用を最大限に発揮させ,補完しあうことが生産性向上に結びつくものと考える。要は,「土壌基礎体力は有機物,肥効調節は化学肥料,土壌生産力の持続は両者の適切な管理」がポイントになる。

(2)新型機能性被覆肥料による接触施肥技術

化学肥料の効率的施肥技術については,適切な肥料形態を選択し,施肥位置を考えるとともに,植物の要求にマッチした肥料成分を供給することにある。これまで,速効性の化成肥料では,土壌による希釈を前提として全層施肥を行ってきたが,被覆肥料の出現で,肥料を種子や根の付近に直接施肥することを可能にした。とくに,シグモイド型の溶出特性をもつ被覆肥料は,水稲の育苗箱施用や野菜ポット施肥を実用化した。

また,ここにきて,とくに,注目されるようになった接触施肥技術は,従来の間土施肥法と違い,直接施肥成分を根が吸収しやすいよう工夫する施肥技術である(図2) 。

肥焼けするので根の近くに施肥してはいけないといわれ,「間土施肥」が常識とされてきたが,根に吸収されるまでに肥料成分がガス化して逃げたり,地下水に溶脱したり,土壌に固定されたりして,その分の損失が避けられなかった。しかし,これは,肥料成分の溶出精度を高め,的確に作物の根に吸収させる。いうなれば,直接施肥で,それだけ肥料効率も高まる。今後,植物の生育パターンに合わせた肥料成分の供給はもちろん,リン酸など不溶化しやすい養分の安定供給,不耕起栽培への適用,機能性成分の直接供給などへの利用拡大が進むものと思われる。

いずれにしても,今後の技術開発を期待しながら,被覆肥料をどのような条件で,どのように施用すれば,どのような成果が得られるかを見極めることが重要と考えている。