Site Search

Search within product

第704号 2018(H30) .10発行

Click here for PDF version

農業と科学 2018/10

本号の内容

§肥料と養分:硝酸態チッソ(硝酸イオン)について(その2)

Jcam Agri Co.

技術顧問(技術士)

柴田 勝

§宇都宮大学育成水稲品種「ゆうだい21」の品種特性と育成過程

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

Fertilizers and nutrients:

硝酸態チッソ(硝酸イオン)について(その2)

Jcam Agri Co.

技術顧問(技術士)

柴田 勝

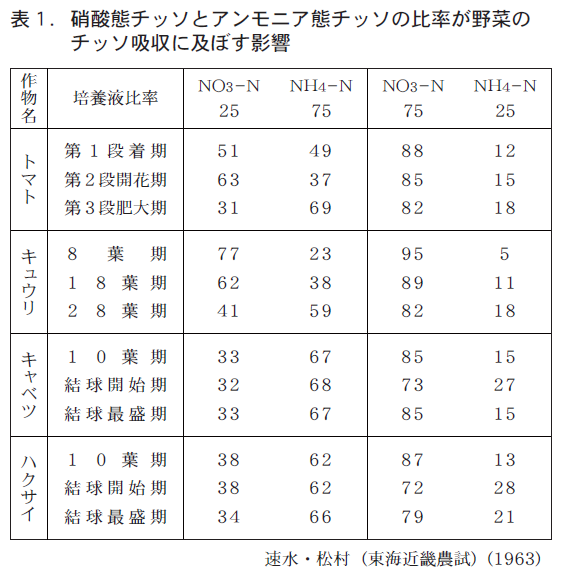

好硝酸性作物とは

好硝酸性作物とはアンモニア態チッソと硝酸態チッソが共存する場合に,積極的に硝酸態チッソを吸収する作物である。好硝酸性作物としてよく知られているトマト・キュウリ・キャベツ・ハクサイを硝酸態チッソ:アンモニア態チッソの含有割合を変えた培養液で栽培し,その生育ステージ毎に吸収した硝酸態チッソとアンモニア態チッソを測定すると,当初の培養液組成を上回る硝酸態チッソの吸収が確認される。これらの作物はアンモニア態チッソも吸収するが,それを上回って硝酸態チッソを吸収する,これが好硝酸性作物である(表1) 。

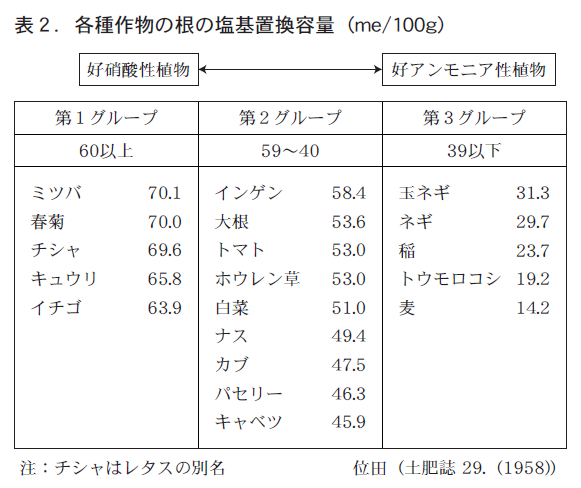

作物根が持つ塩基置換容量について

多くの葉菜類や果菜類は好硝酸性作物に,イネ,麦は好アンモニア性作物に属している。各種作物根が持つ塩基置換容量を調べた研究がある(表2) 。

塩基置換容量とは陽イオンを保持できる能力を表したもので,容量が高いほど,多くの陽イオンを保持できる。土壌診断で必ず調べられる土壌の肥沃度を示す重要な指標である。 トマトなどの好硝酸性作物の根の塩基置換容量はイネなどの好アンモニア性作物根の塩基置換容量より大きいことが示されている。塩基置換容量が最も大きいと言われている黒ボク土の塩基置換容量は30〜40me/100gであるので,好硝酸性作物根の持つ塩基置換容量の大きさは際立つ。

植物は吸収した陽イオンと陰イオンの±電荷のイオンバランスをとっている。硝酸イオンを積極的に吸収する好硝酸性作物は体内のイオンバランスを保つために吸収に見合った陽イオンを吸収する必要がある。養分として重要な陽イオンにはカルシウム(Ca2+) ,マグネシウム(Mg2+) ,カリウム(K+)などがあるが,これらは「塩基」と呼ばれている。好硝酸性作物の根が持つ高い塩基置換容量は多量の塩基類を吸収しなければならない好硝酸性作物の吸収性向を支える重要な性質であると考えられる。一方,アンモニウムイオン(NH4+)を好んで吸収する好アンモニア性作物の代表であるイネはケイ酸(H3SiO4−)を吸収してイオンバランスをとっている。そのために根の表面の塩基置換容量は大きくないと考えられる。第1,第2グループには双子葉,第3グループには単子葉作物が含まれていることは興味深い。

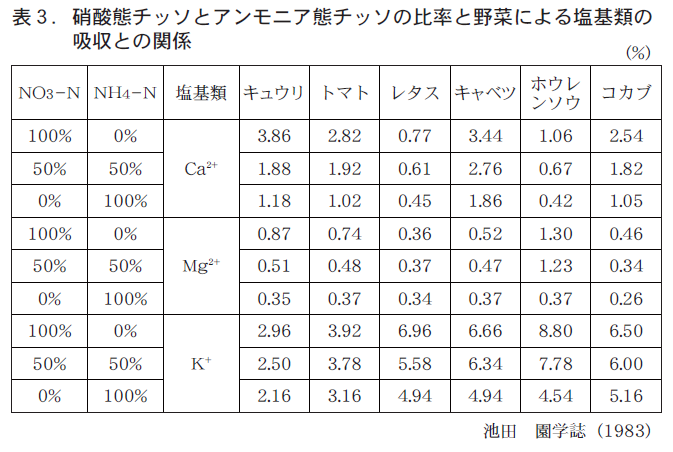

硝酸態チッソは塩基類の吸収を促進する

硝酸態チッソ(NO3−N)とアンモニア態チッソ(NH4−N)の組成を変えた培養液で生育した好硝酸性作物体内中の塩基類含有率が調べられている。培養液中の硝酸態チッソ含有割合が高いほど,カルシウム,マグネシウム,カリウム含有率が上昇しており,硝酸態チッソ(硝酸イオン)はこれら塩基類の吸収を促進していることが示されている(表3) 。

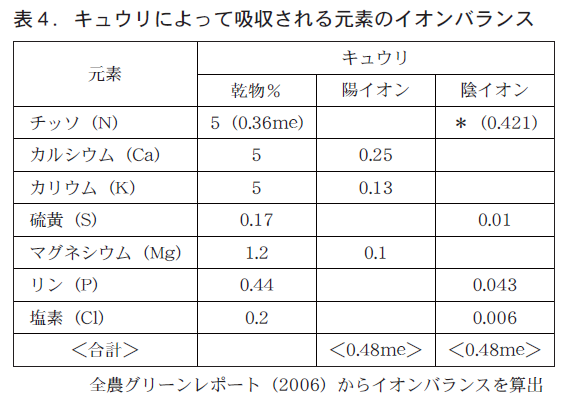

キュウリが吸収した含有率上位7元素の分析値から陽イオンと陰イオンのバランスを求めてみる。吸収した陽イオン総量<0.48me>に対して,陰イオンである硫酸根,リン酸根,塩素根を差し引いた残り(0.421me)は何が占めるのであろうか。N成分以外にこれほどの含有量の陰イオンを作る元素は存在せず,差(0.421me)に見合う陰イオンは硝酸イオンであると考えてよい。作物の健全な生育に不可欠の養分である塩基類の吸収は硝酸イオンの吸収と密接に関連している(表4) 。

塩基類の働きの一例(カルシウム)

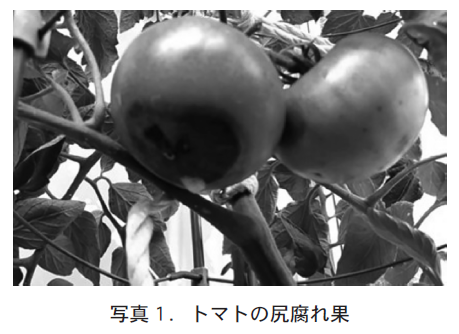

多くの作物にはカルシウム欠乏に起因する生理障害が知られており,代表的なものにトマトの尻腐れ症がある(写真1) 。

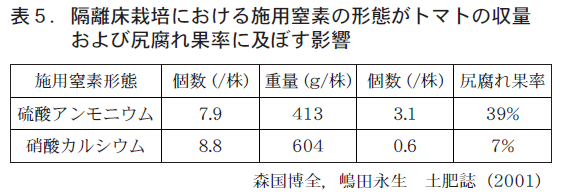

この症状は,硫酸アンモニウム区と比べて硝酸カルシウム区で顕著に少なくなることが明らかとなっている。塩基類の吸収は硝酸イオンの吸収により促進されるので,硝酸カルシウム区では顕著に尻腐れ症の発生が少なくなっている。陽イオンの吸収は互いに拮抗関係にあるので,アンモニウムイオンはカルシウムイオンの吸収を抑制するので,硫酸アンモニウム区では十分なカルシウム吸収ができず,尻腐れ症が多発することになる(表5) 。

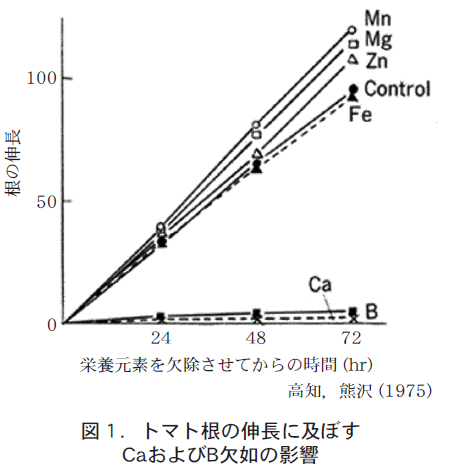

また,多量要素のカルシウム(Ca)と微量要素のホウ素(B)を培養液から欠如させると,根の伸張が劇的に停止するという試験結果がある(図1) 。

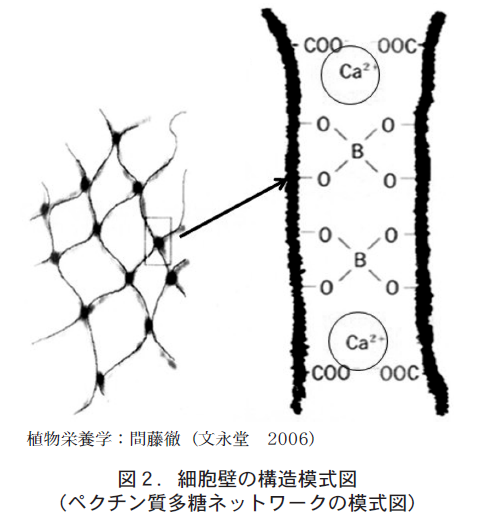

植物の細胞壁は繊維を編み上げたような構造をしており,カルシウムとホウ素(ホウ酸)はその接点で,マジックテープのような働きをして,組織の接合力を高めている(図2) 。

硝酸イオンはチッソ成分として働くとともに,植物を健全に生育させ,高品質の農産物を収穫するためには欠かせない養分である。

作物の生育に好ましい硝酸態チッソとアンモニア

態チッソの比率

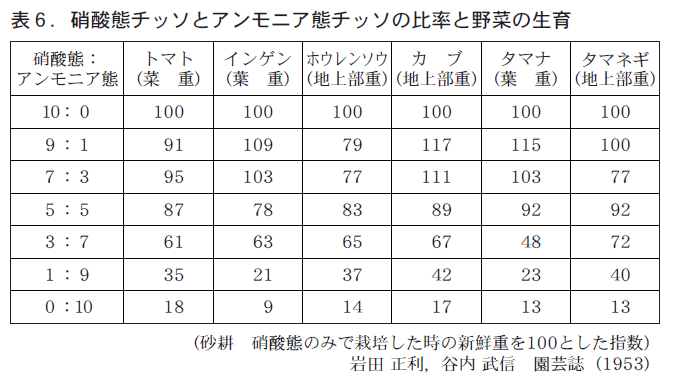

硝酸態チッソとアンモニア態チッソの含有比率を変えた培養液で栽培した色々な作物の生育が調べられている。これらの作物は硝酸態チッソをおおむね50%以上,好ましくは70%以上含む培養液で同等以上の生育を示すことが示されている。硝酸態チッソは野菜の健全な生育に欠かすことができない重要な養分である (表6) 。

水耕栽培は最も好ましい養分組成で作物を栽培できる方法である。園試処方や山崎処方など多くの養分組成が知られているが,推奨されているチッソ成分はおおむね硝酸態チッソ10〜16me/Lに対してアンモニア態チッソ1〜1.6me/Lとなっている。土耕栽培で硝酸態チッソを全チッソの50%以上含むように維持することは難しいが,土壌中の硝酸態チッソ含有量を知ったうえで,硝酸態チッソを含む肥料を使用することは好ましい施肥管理である。

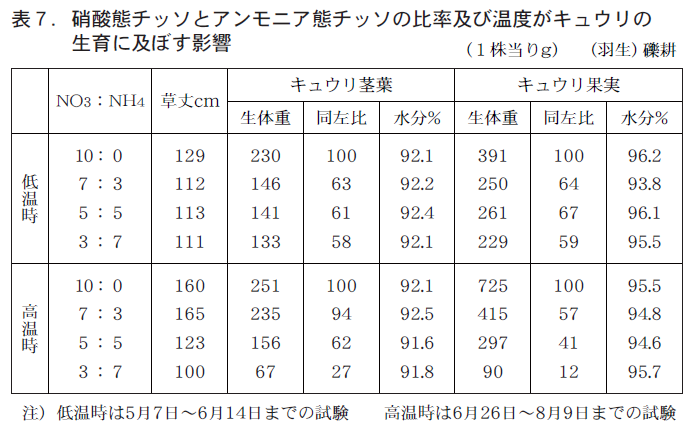

硝酸態チッソとアンモニア態チッソの比率を変えて栽培したキュウリの生育試験が行われている。低温時(春作)と高温時(夏作)ともに硝酸態チッソが多いほど良好な生育を示した。夏場になるとアンモニア態チッソの硝化が速やかに進行するので,アンモニア態チッソのみの肥料を使用しても問題ないように思われるが,実際には生育を抑制する可能性が高いことを示している(表7) 。

好硝酸性作物に使用する肥料中の硝酸態チッソとアンモニア態チッソの含有率については関心を持っておきたいものである。

施肥されたチッソ質肥料の土壌中での動態

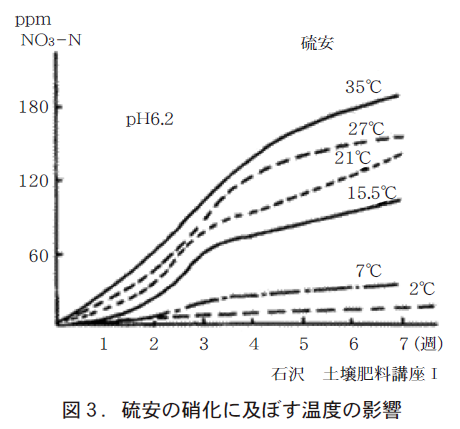

微生物によって分解された有機物の含チッソ物質由来のアンモニア態チッソおよび施肥されたアンモニア態チッソは土壌中で硝化菌の作用で硝酸態チッソに変化し,硫酸アンモニウム中のアンモニア態チッソは30℃では40日程度でほとんど硝化される。硝化菌の活動は他の土壌微生物と同様に土壌の地温の影響を受け,10℃を下回ると硝化速度は著しく低下するので,栽培期間中の土壌中の硝酸態チッソの動向に関心を持つことは重要である(図3) 。

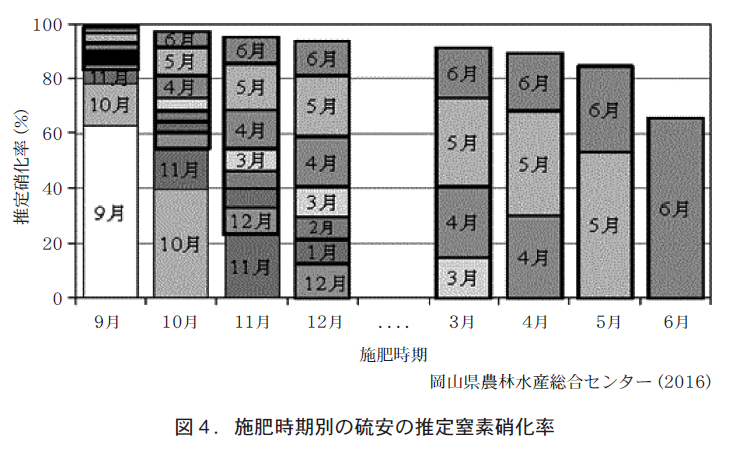

硫安の施肥時期および施肥後の月間の硝化率を推定した研究がある。9月に施肥した場合の1か月間の硝化率の合計は約6 5 % であるが,10月施肥の場合は約40%,11月では25%,12月では10%と低下する。3月では15%であった硝化率は,4月以降には30%,50%と復活する。作物が定植される時期や場所は各所で多様であるが,地域の温度情報をインプットすると,硝化率を推定するプログラムも開発されている(図4) 。

野菜類の元肥にアンモニア系肥料が使用されることが多い。夏作にアンモニア系肥料を施肥した場合は硝化が早く進むので,野菜類の生育は順調に進むが,秋から春に栽培する場合には硝酸態チッソを含む肥料が適している。このことは高原野菜など,夏に向けて高冷地で栽培する野菜類にも当てはまる。

土壌消毒後の硝化能の復活動向

同じ作物を連作すると収量や品質が低下する連作障害と呼ばれる生育障害が起こる。連作障害の原因には土壌病害,線虫害,養分バランスが崩れたことによる生理障害があるが,多くは土壌中の病害性を持つ微生物と線虫が原因の生物的現象である。土壌中には多くの微生物が住んでいるが,中には病気を引き起こす病原菌もいる。同じ科の植物は同じ物質を土中に分泌するので,これらを連作するとこれを好む微生物が増加し,それらの中に病原性を持つ微生物がいる場合に連作障害が発生しやすくなる。

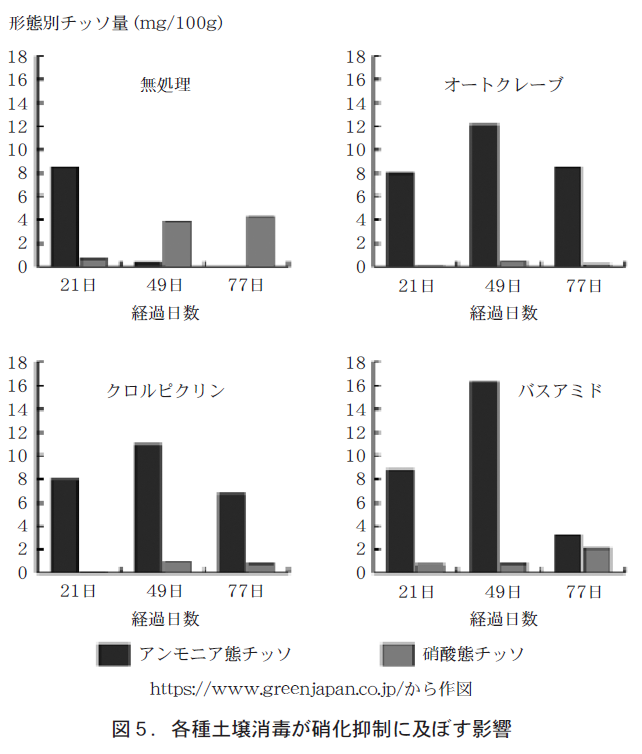

連作障害を避けるために堆肥などの有機物を投入して土壌微生物相に再び多様性をもたらす方法とともに土壌消毒が行われている。土壌消毒は有効な連作障害防止の方法であるが,消毒によって連作障害を引き起こす病害性微生物とともに,有用な微生物もその菌数を大きく減少させられる。その活性に注意しなければならない有用微生物に硝化菌があり,土壌の硝化能である。野菜類は硝酸態チッソなくしては順調な生育が得られない作物であり,土壌消毒後の硝化能の復活の確認は重要である(図5) 。

土壌消毒を行わない場合の施肥されたアンモニア態チッソの硝化は20日後程度から復活が始まる。クロルピクリンやバスアミドによる土壌消毒では無処理区のような硝化能の復活が長期間抑制されることが示されている(図5) 。

一般的に,苗の植え付けは施肥後20日程度の間隔を空けることが推奨されているが,これには硝化の復活が念頭にあり,土壌消毒しない場合の硝化が21日目にようやく立ち上がるデータがその背景にある。硝酸態チッソは苗の活着に重要な養分であることを考慮に入れて,定植までの期間が設定されている。

クロルピクリンやバスアミドで土壌消毒した場合は49日目には立ち上がるが,復活するにはさらに日数が必要となる。したがって,土壌消毒を行った場合には硝酸態チッソを含む肥料を元肥に使用することは重要である。向寒の場合には,その必要度はさらに高まる。

硝酸態チッソを含む肥料の使い方について

葉菜類の硝酸含有量を低減する肥培管理法の研究が全国的に行われたが,過剰のチッソ成分を施肥しないということが改めて確認され,肥料では養分利用率が高い被覆肥料などの緩効性肥料,資材では降雨に伴う流亡を抑えるフィルムによる畑地被覆,施設ではきめ細かく施肥量を調節できる養液土耕などが有効な技術として普及している。

日本において,EUのように野菜の硝酸塩濃度に基準が設けられるかはわからないが,野菜中の硝酸イオン含有量に無関心であってはならない。野菜に含まれる硝酸イオン含有量に配慮して施肥体系を見直すことは重要である。硝酸イオン含有量を減らすためには施肥チッソ量削減が最も有効であるが,施肥量削減は農産物の収量減少につながることが多く,多収穫への不安があるので,生産者は受け入れ難いものがある。

これまでは多くの野菜の施肥設計はアンモニア態チッソを元肥として使用することが勧められてきたが,元肥に硝酸態チッソ態を含む肥料を施肥し初期生育を確保することや元肥重点の施肥体系から追肥を増やす施肥体系に変更することも検討課題であると思われる。硝酸イオンは土壌吸着されないので長期間の肥効持続は望めないが,その肥効の良さは追肥には最適である。

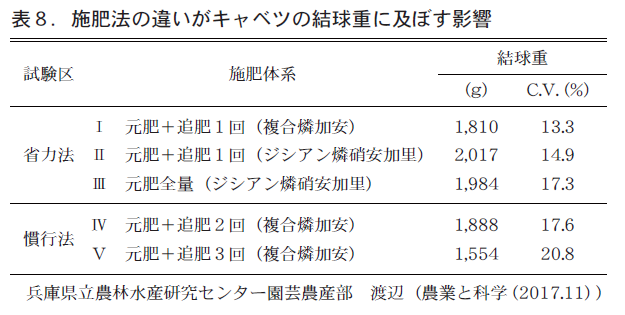

施肥法の違いがキャベツの結球重に及ぼす影響を調べた報告がある(表8) 。

元肥,追肥共にアンモニア系肥料(複合燐加安)を使用する施肥法が慣行法となっている栽培体系に対して,ジシアンジアミド(硝化抑制剤)を添加した硝酸系肥料(ジシアン燐硝安加里)を使用した追肥削減型栽培体系が検討されている。この試験で,ジシアン燐硝安加里を元肥+追肥1回施肥する省力型栽培体系区で結球重が優れ,かつ生育のそろった成果が得られている。苗定植時から硝酸態チッソを供給し,硝酸化成抑制剤の働きで肥料に含まれているアンモニア態チッソを徐々に硝化して,硝酸態チッソを持続的に供給したことが成果につながっていると考えられる。

好硝酸性作物への硝酸態チッソを含む肥料の新しい使用法の発表以外にも,ジシアン燐硝安加里を好アンモニア性作物に属するスイートコーンの元肥に使用する事例や小麦の苗立ちが硝酸態チッソで促進されるなどの情報もあり,硝酸態チッソを含む肥料の再評価や新しい使い方の開発が待たれる。

宇都宮大学育成水稲品種

「ゆうだい21」の品種特性と育成過程

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

Introduction

宇都宮大学農学部附属農場(以下農場)では,2010年1月に水稲粳品種として「ゆうだい21」(以下ゆうだい)を品種登録した。ゆうだいは炊飯米に独特の粘りがあり,放冷後再加熱してもその特性が失われにくいという点からおにぎりやチルド米飯向けとして注目されている。また,水稲登熟期間中の高温に対して外観品質の低下が起こりにくいことが明らかにされ,今般の高温気象条件にも栽培適応性が高いものと考えられている。今回は,ゆうだい育成までの過程と品種特性,今後の課題について概要を紹介する。

2.育成過程

1990年,農場の水稲ハイブリッド品種試験水田内に極めて大きい穂をつけた稲株を育成者の前田忠信博士が発見した。この稲株は水稲育種の過程で得られたものではなかったため両親は不明であった。この株から採種して翌年以降栽培を継続し,形質が分離した個体群の中からコシヒカリ並みの熟期で穂の大きい形質に着目しながら個体選抜を開始した。2000年,供試系統に草姿・穂共に大きい変異株が再度現れ,翌年から「U21L」系統としてコシヒカリと比較しながら品種固定を図った。食味官能試験を実施する中で,本系統が独特の粘りを持ち,コシヒカリを上回るとも考えられる極良食味特性であることが明らかになった。そこで,本系統を平成2007年2月に「ゆうだい21」と命名して両親不明ながら品種登録出願を行い,平成2010年1月14日に水稲粳品種として登録された(登録番号:第18779号) 。なお,系統名「U21L」のUは宇都宮大学,21は系統番号,Lは極めて大きい穂を意味している。命名の由来は101haの面積を有する農場と稲姿の持つ雄大さ,そして宇都宮大学の愛称「宇大(うだい)」に21世紀への飛躍の意味を込めたものである。

3.主な品種特性

育成地である農場の所在地の栃木県真岡市,5月半ば移植,沖積埴壌土(アロフェン質黒ボク土)における特性を示す。以下,栃木県の主力品種であるコシヒカリとの比較で説明する。

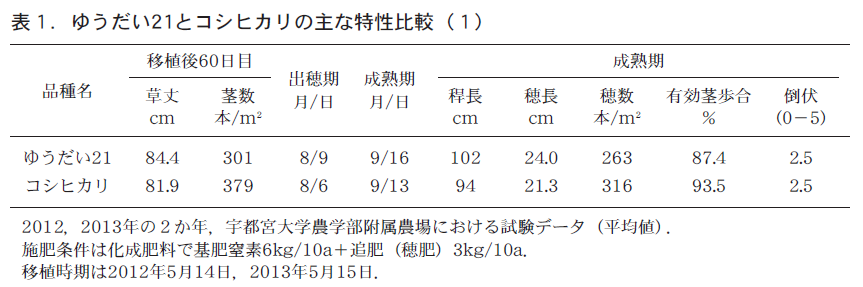

1.出穂期は2〜3日遅い8月10日前後であり,成熟期は3〜5日程度遅い9月半ばである。草丈は5cm程度高く,稈長は5〜10cm,穂長は2〜5cm程度長い(表1) 。育苗時から高温に敏感で,伸長しやすい特性がある。

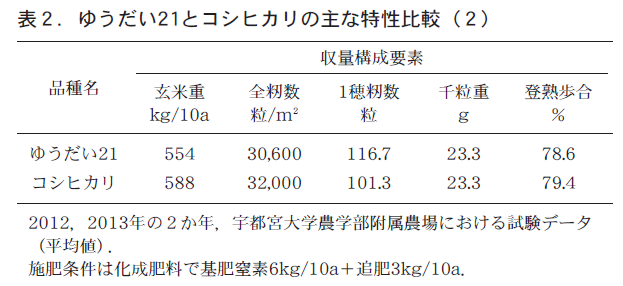

2.穂重型品種であり最高茎数は同程度であるが 有効茎歩合がやや低く,穂数はやや少ない傾向がある。穂長は22〜25cm程度,1穂籾数は120〜130粒前後の大型の穂が特徴である。単位面積当たり籾数はほぼ同程度である。千粒重は22〜23g前後で同程度,年次にもよるが登熟歩合はやや低い傾向があり,収量はやや少ない(表2) 。長稈ながら稈がしっかりしており,挫折型倒伏は本来発生しにくい。しかし肥培管理次第で湾曲型倒伏は発生し,受光態勢が悪化して登熟歩合が低下する。主食用米である「あさ ひの夢」のような多収品種とはいえず,安定多収栽培のためには地域の気象や土壌に応じた一工夫が必要な品種であるといえる。

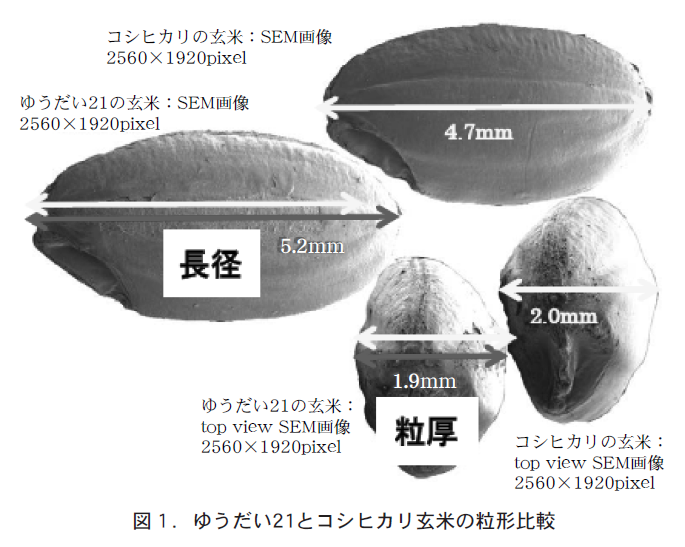

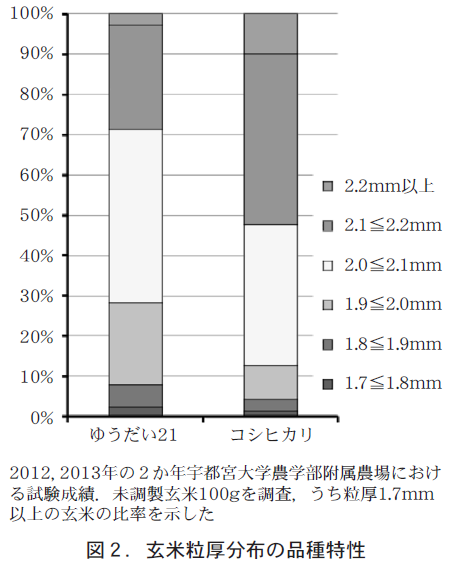

3.玄米の粒形は長径が長く大粒に見えるが,粒厚はやや薄い傾向がある(図1) 。このため,粒厚分布では1.9mm〜1.8mmの範囲の小さめの粒が多くなる傾向がある(図2) 。

4.玄米品質は同程度であるが,高温栽培条件下では白未熟粒の発生が少なく明らかに「コシヒカリ」より優れる。ただし,登熟期の低温や日照不足には弱く,登熟不良を招き屑米が多発,収量が低下する傾向がある。2014年以降は2016年を除いて登熟期の気象が安定しない傾向が目立ち,ゆうだいは苦戦気味である。

前記の通り食味は独特の粘りがあり,甘みと硬さも適度で「コシヒカリ」を上回る(表省略) 。この点がゆうだいの生命線といえる。

5.葉いもちから穂いもちへの移行が少ない特徴があり,いもち抵抗性はやや強い中程度である。シンガレセンチュウの発生が多い傾向にあり,種子消毒が必要である(表省略) 。

4.今後の課題

ゆうだいは,都道府県等における水稲育種戦略の中で育成された品種ではない。このため,栃木県の奨励品種としては採用されていない。現地に普及拡大を図るためには,奨励品種であれば県が進める作付け計画,栽培技術指導はもとより販売戦略,さらには種子生産までの様々な業務を大学が単独で実施しなくてはならず,本来研究・教育が主務である大学にとって制約が非常に大きい。

しかしながら,栃木県内はもとより都内などでの地道な宣伝活動の中でゆうだいの持つ食味特性を高く評価し,販売ビジネスを希望する米卸業者と流通業者が名乗りをあげ,契約栽培によって全国に栽培が拡大しつつあり,販路も確立してきている。更なる普及拡大のためには安定した種子量確保が重要課題である。大学農場だけでは種子量の確保には限界があることから,2015年産から種子生産では長年の実績を誇る富山県のJA富山市と連携して種子生産を委託,種子需要に応える体制を整えている。

References

●宇都宮大学農学部附属農場

ゆうだい21栽培マニュアル 2014

●高橋ら 水稲新品種「ゆうだい21」の育成過程と品種特性

日本水稲・食味研究会会報第6号2014