Site Search

Search within product

第711号 2019(R1) .06発行

Click here for PDF version

農業と科学 2019/06

本号の内容

§ Rice MEISTER Fertilizer Efficacy Test in Jilin Province, China (Report 2)

秋田県立大学

名誉教授 佐藤 敦

§ Phosphoric acid reduction index in leafy vegetables (komatsuna and spinach)

Gifu Agricultural Technology Center

土壌化学部

専門研究員 和田 巽

中国吉林省における水稲MEISTER肥効試験(第2報)

秋田県立大学

名誉教授 佐藤 敦

第2報では第1報に引き続き,水稲MEISTER肥効試験における籾収量,収量構成要素および稲体N濃度の年次変動を中心に報告する。

5.籾収量および収量構成要素の年次変動

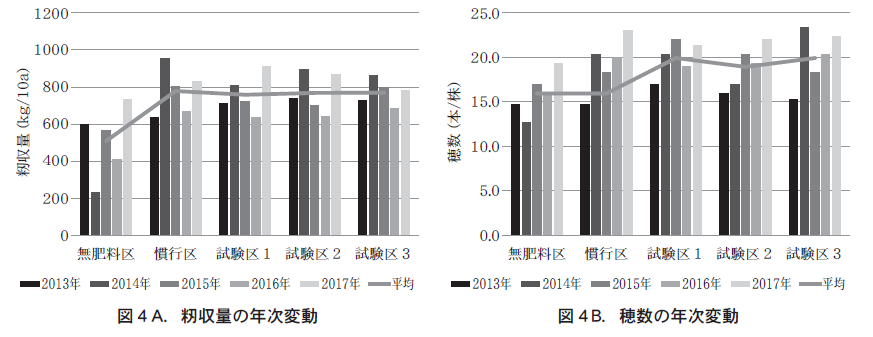

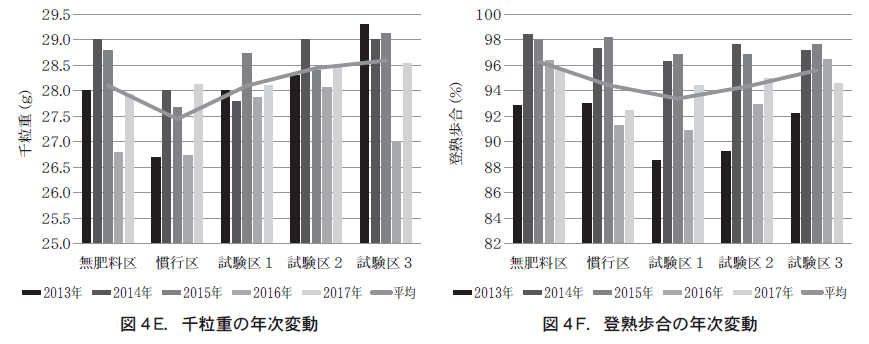

2013〜2017年における籾収量および収量構成要素の穂数,有効茎歩合,全粒数,千粒重および登熟歩合の5か年平均値および年次変動をそれぞれ図4A〜4Fに示した。

1)籾収量

①試験区毎の5か年平均値は試験区間で大きな差はみられず,いずれの試験区も高温年(2014年,2015年)で高く,低温年(2013年)および平温年(2016年)は低い傾向にあり,籾収量は一義的に気象条件,特に生育初期の−5cm地

温に大きく左右されることを示していた。しかし,2017年の籾収量は低温にも拘わらずいずれの試験区も高温年並みかそれ以上高い傾向にあった。その理由は収量構成要素の解析では説明できなかった。

②試験区1, 2, 3(=MEISTER混合区)の籾収量は,2017年を除いて,慣行区に比べて年次変動が小さく,特に試験区3のMEISTER S9施用区の籾収量は年次間差が小さく安定していた。

③無肥料区の収量は−5cmΣTに関係なく年次間変動が大きいのは,施肥/追肥などの人為的ミスと推測された。

なお,施肥N1kg当たりの籾生産効率はいずれの年次においても慣行区に比べて減肥率40%の試験区1, 2, 3区の方が2倍前後高いことから,慣行施肥法に比べてMEISTER肥料の水稲窒素利用率が高いことを示していた。

2)穂数および有効茎歩合

①試験区1, 2, 3の5か年の穂数平均値は慣行区に比べて多く,2016年を除いて年次間差も小さいことから,MEISTER施用区は有効茎歩合が高く安定的に穂数が確保されることを示していた。なお,②2016年の試験区1, 2の有効茎歩合が極端に低いのは,慣行区の穂肥追肥時の7月10日に慣行区と同量の尿素が試験区1, 2, 3にも誤って追肥されたため過繁茂になり結果的に有効茎歩合低下,籾収量低下を招いたためである(2016年度報告書参照) 。

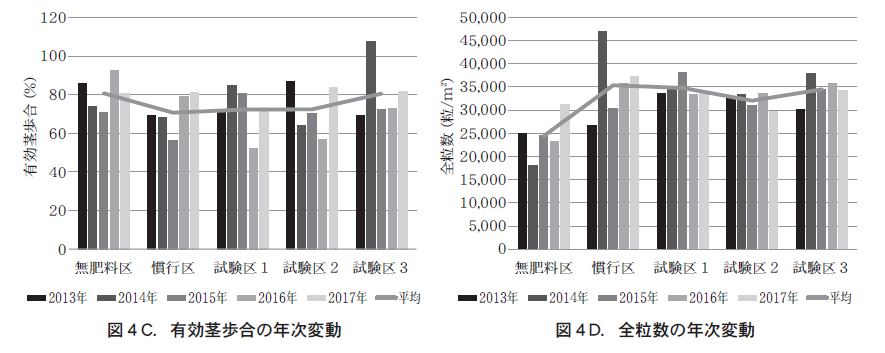

3)全粒数

①全粒数の5か年平均値は,無肥料区を除いて,試験区2が僅かに低い傾向がみられた。②慣行区は高温年(2014年)に全粒数45,000粒/m2以上と極端

に高い場合がみられ年次間差が大きいが,MEISTER施用区の試験区1, 2, 3の全粒数は,穂数と同様に,大きな年次変動はみられなかった。これらのことから,MEISTERの累積N溶出率(速度)は気象条件で変動する水稲生育stageに同調しており,気象条件に大きく左右されることなく穂数,全粒数が安定的に確保されることを示していた。

4)千粒重

①千粒重の5か年平均値は試験区1, 2, 3の方が慣行区に比べて高く年次間差も小さい。②試験区3の千粒重の5か年平均値は,前述の誤配追肥で過剰繁茂になった2016年を除いて,試験区間で最も高くMEISTER S9の生育後期におけるシグモイド型N溶出特性が反映されていた。

5)登熟歩合

①登熟歩合はいずれの試験区とも高温年(2014年,2015年)が96%以上と高い。②試験区1, 2の登熟歩合の5か年平均値が低いのは,前述の2016年の誤配追肥で過剰繁茂した弱小穂の残効が大きく影響したものと考えられた。

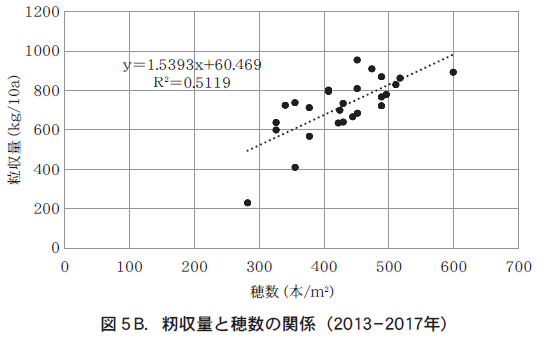

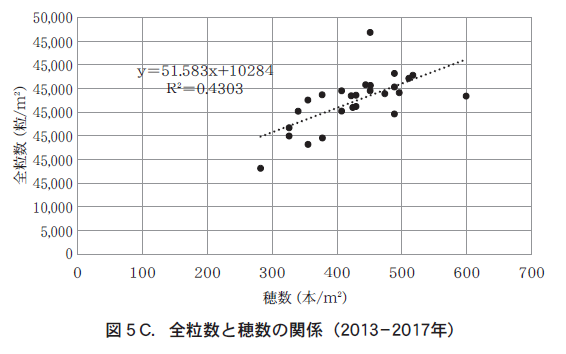

6.籾収量と収量構成要素の関係

2013〜2017年における籾収量と全粒数の関係,籾収量と穂数の関係および全粒数と穂数の関係を図5A〜5Cに示した。籾収量と全粒数の間にはR2=0.6036 ,籾収量と穂数の間にはR2=0.5119,全粒数と穂数との間にはR2=0.4303というそれぞれ密接な相関関係がみられ,籾収量は一義的に穂数,全粒数に支配され

て変動することを示していた。全粒数と穂数の間にも密接な関係がみられることから,吉林省を中心とした東北3省における籾収量は生育初期の穂数確保と幼穂形成期〜減数分裂期に決定される粒数確保に大きく左右されることを示していた。

7.稲体葉身−N (%) の年次動向

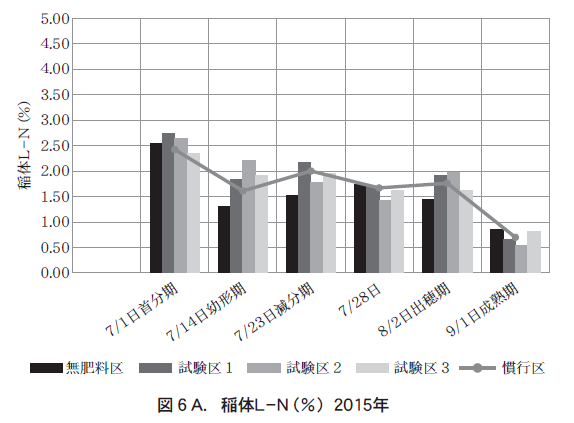

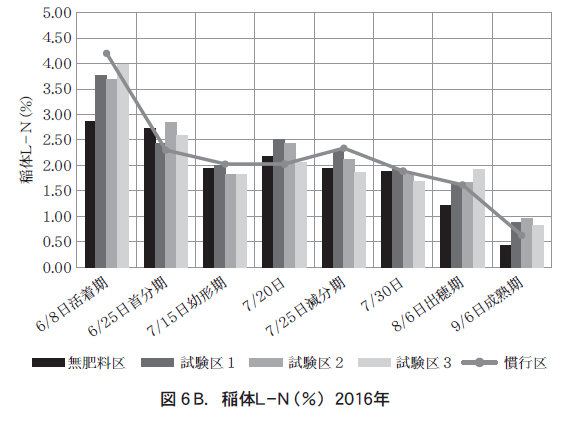

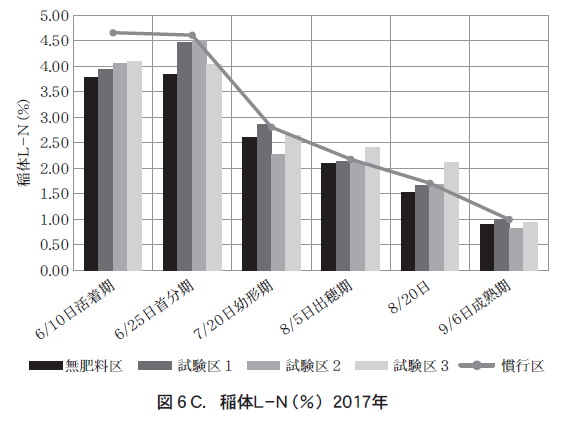

年次別(2015〜2017年)稲体の葉身窒素含有率 (%) (以下L−N (%)・棒グラフ)を生育stage毎に慣行区(折れ線)と対比して図6A〜6Cにそれぞれ示した。

高温年(2015年)における慣行区の幼形期〜出穂期L−N (%)は僅かに試験区1, 2, 3に比べて低い傾向にあった。この理由は,2015年の籾収量は前述のように慣行区が最も優っていたことから稲体乾物重が最も高く推移し(=稲体N吸収量は高い) ,相対的にL−N(%)は低く推移したと推定された(図6A) 。

平温年(2016年)の幼形期〜出穂期の試験区1, 2, 3のL−N (%)は慣行区に比べて低い傾向にあった。この理由は,前述のように試験区1,2, 3では7月10日前後の分げつ盛期に尿素が誤配追肥され弱小茎が過繁茂し,特に試験区1, 2はMEISTER7および10のN溶出時期と重なり稲体乾物重が著しく増大した結果,相対的にL−N(%)は低く推移したと推測された。なお,試験区3は尿素の誤配追肥の時期がN溶出ラグ期と重なり過繁茂が回避され,怪我の功名で籾収量は最も優る結果になった(図6B) 。

低温年(2017年)の最高分げつ期・L−N (%)は4.0〜4.5%前後,幼形期〜減分期・L−N (%)は2.5%前後と高温年(2015年)や平温年(2016年)の最高分げつ期・L−N (%)2.5%前後,幼形期〜減分期・L−N (%)2.0%前後に比べて高く推移しているのは,低温年は高温年に比べて稲体乾物重が少ないため相対的にL−N (%)は高く推移したものと考えられた(図6C) ,(第1報,図3A〜3D・茎数,穂数参照) 。

8.L−N (%)の年次間動向と収量および収量構成要素との関係

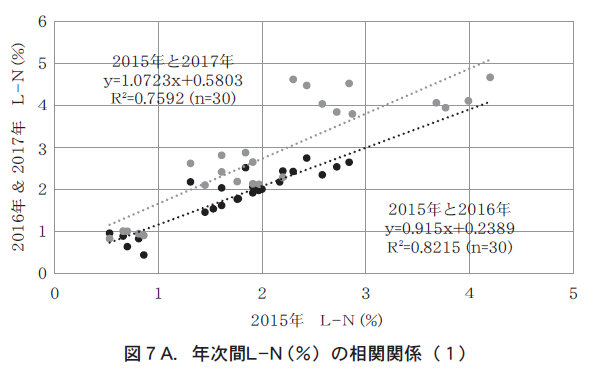

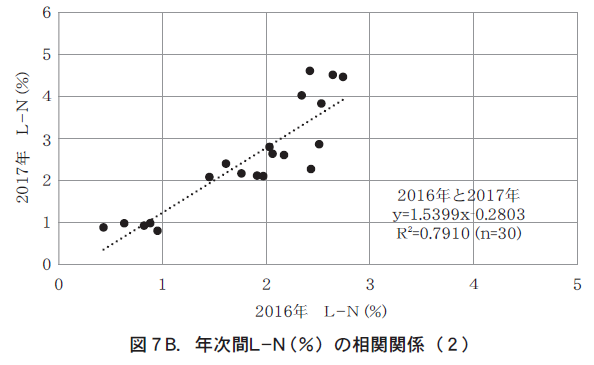

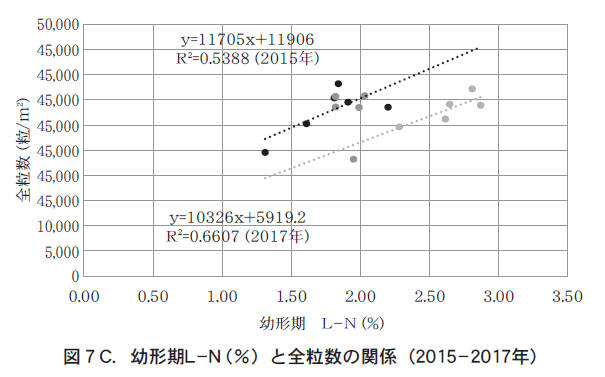

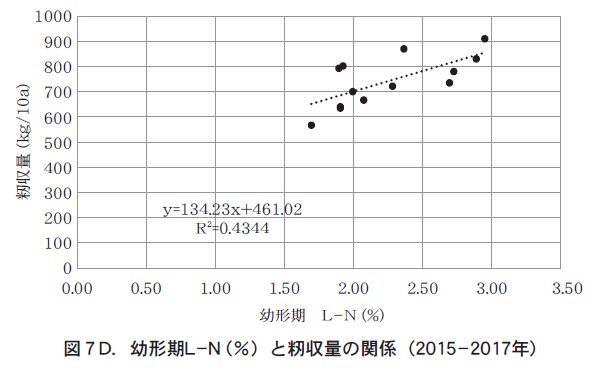

L−N (%)の年次間の相関関係を図7A,7B,L−N (%)と収量および収量構成要素との関係(2015〜2017年)を図7C,7Dにそれぞれ示した。

2015年と2016年におけるL−N (%)との間にはR2=0.8215という高い正の相関関係がみられた。これは気象条件(=−5cmΣT)の影響で水稲の生育stageは変動するが,同一生育stageにおける稲体乾物重に大き差がなければL−N (%) は基本的に大きな年次変動は生じないことを示している。2015年と2017年のL−N (%)との間にもR2=0.7592という正の相関関係がみられたが,2015年〜2017年の回帰直線は2015年〜2016年の回帰直線よりN (%)で0.5〜1.0%高い状態で平行移動している。この理由は,同一生育stageにおける稲体乾物重は高温年(2015年)の方が低温年(2017年)より優っていたため相対的に高温年(2015年)のL−N (%)が低い状態で推移したためと考えられた(図7A) 。

2016年と2017年のL−N (%)の間には同様にR2=0.7910という高い正の相関関係がみられ,低温年(2017年)の方が平温年(2016年)に比べてN (%)で約0.5%高い状態で推移したことを示していた(図7B) 。

幼形期L−N (%)と全粒数の間には,高温年(2015年)はR2=0.5388,低温年(2017年)はR2=0.6607とそれぞれ正の相関関係がみられ,幼形期葉身の窒素栄養が全粒数を左右することを示していた。なお,同一幼形期L−N (%)であっても高温年(2015年)の全粒数は低温年(2017年)に比べて約10,000粒/m2前後多いのは,高温年の方が低温年に比べて地力窒素(=地温上昇効果)の発現量が多く持続的に供給されるため(=稲体N栄養が豊富) ,粒数が増加し稲体N吸収量も高まるがL−N (%)には大きな差が生じなかったためと推定された(図7C) 。

過去3か年(2015年〜2017年)の幼形期L−N (%)と籾収量の間には多少相関係数は乱れるがR2=0.4344という正の相関関係がみられ,気象条件に関係なく幼形期の窒素栄養が登熟期の稲体窒素栄養や蓄積糖分の籾への転流を支える原動力として籾収量に影響していることを示していた(図7D) 。

以上述べたように,減肥率40%のMEISTER施用の試験区1, 2, 3の籾収量が慣行区と同等あるいは上回るのは,穂数,粒数,千粒重および登熟歩合が確保される生育中〜後期の稲体L−N (%)が安定的に維持されるMEISTER肥効特性によることを示していた。

9.今後の課題と展望

5か年(2013〜2017年)の水稲MEISTER肥効試験について今後の課題と展望について以下に述べる。

1.施肥N当たり籾生産効率はいずれの年次も慣行区に比べて減肥率40%のMEISTER施用区の方が2倍前後高く省肥効果が高いことが実証された。

2.中国東北3省の一般農家には未だ水稲移植機が普及してないため施肥法は依然として本田における人力散布が行われており「苗箱まかせ」を用いた育苗箱全量施肥のような省力効果は発揮されない状況にある。

3.一般農家では苗箱育苗は普及しているが苗箱床土の厚さが1〜2cmと浅く,密播傾向にあるため苗素質は一般に貧弱で,生育初期に低温に遭遇しやすい地理的条件下では分げつが抑制され,穂数,粒数の減少を招き籾収量が不安定になる大きな原因の一つになっている。

4.さらに近年,吉林省/黒竜江省西部の強アルカリ重粘土地帯でも急速に水田開発が進展しており,これらのアルカリ重粘土水田では水稲の初期生育は塩分と低温の二重障害を受けやすい立地条件にあり,干拓当初の八郎潟干拓地水田で過って経験したような状況にある。

5.2〜4に述べた劣悪な苗素質や初期生育の不安定要因は育苗箱床土の改善および「苗箱まかせ」全量施肥法による水稲機械移植が普及されれば,大幅に改善されると考えられる。大規模重粘土水田を抱える八郎潟干拓地では現在「苗箱まかせ」の普及率が約90%になった最大の要因は初期生育の安定化と標準区画・1.25ha(最大3〜5ha/1筆水田)という大規模水田で生じる肥料ムラの解消にあったように,黒竜江省,吉林省のアルカリ水田や遼寧省の塩害水田では「苗箱まかせ」全量施肥法が普及すれば省肥・省力効果の他に初期生育の安定化が大いに期待できると思われる。

第2報まとめ

1.2013〜2017年における籾収量は高温年(2014年,2015年)で高く,低温年(2013年)および平温年(2016年)は低い傾向にあり,籾収量は一義的に気象条件,特に生育初期の−5cm地温に大きく左右されることを示していた。試験区毎の籾収量の年次変動はTukey-HSD検定法の5%水準で有意な差はみられなかったが,全般的にMEISTER施用区の籾収量の年次間変動は小さい傾向にあった(詳細は2016年度報告書参照) 。

2.2013〜2017年の試験区毎の籾収量構成要素については,①穂数は慣行区に比べてMEISTER施用の方が有効茎歩合も高く安定的に確保されていた。②全粒数は慣行区では高温年(2014年)に全粒数45,000粒/m2以上と極端に高い場合がみられ年次間差が大きいが,MEISTER施用区の試験区1, 2, 3の全粒数は,穂数と同様に,大きな年次変動はみられなかった。③千粒重の5か年平均値は試験区1, 2, 3の方が慣行区に比べて高く年次間差も小さかった。④登熟歩合はいずれの試験区とも高温年(2014年,2015年)では96%以上と高いが,5か年全般的には試験区1, 2, 3の方が慣行区より高い傾向にあった。

3.2013〜2017年における籾収量と全粒数の間にはR2=0.6036,籾収量と穂数の間にはR2=0.5119,全粒数と穂数との間にはR2=0.4303というそれぞれ密接な相関関係がみられ,籾収量は一義的に穂数,全粒数に支配されていることを示していた。

4.稲体葉身−N (%)の年次動向(2015〜2017年)には大きな変化がみられなかったが,高温年は稲体乾物重が増大しN吸収量は増大するがL−N (%)は相対的に低くなると推測された。

幼形期L−N (%)と全粒数および籾収量との間には高い正の相関関係がみられた。これらのことから,減肥率40%の試験区1, 2, 3の籾収量が慣行区と同等あるいはそれ以上高いのは水稲生育の中〜後期に持続的に施肥Nが供給されるMEISTER肥効特性の効果であることが実証された。

註)本試験研究は,中国吉林省農業科学院水稲研究所郭晞明氏とジェイカムアグリ株式会社が共同で実施したものである。なお,各年度成果は,例年2月にジェイカムアグリ東北支店で開催される「新農耕法研究会」において「中国吉林省における水稲MEISTER肥効試験」(第1報・2010年〜第8報・2018年)として発表してきた。また,共同研究者の郭晞明は本試験の成果を「日本水稲緩釈肥効果研究」として中国の水稲分野の学会誌に発表している7)〜10) The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

引 用 文 献(第1報,第2報)

1)張越傑(2002) .中国東北3省における稲作の成長と

技術進歩に関する経済分析.農林業問題研究,

第146号1−12,2002年6月.

2)日本総合研究所(2014) .「中国のコメ生産・

消費・輸出状況等(ジャポニカ米を中心として)」

平成25年度海外農業・貿易事情調査分析事業

(アジア,大洋州) ,2014年3月

→WWW.maff.go.jp/j/kokusai/kokusai/…/k…/h25asia-chaina.pdf;

第2章 中国におけるジャポニカ米の生産.

流通動向.農林水産省.

3)李海訓(2014) .中国東北における稲作農業の展開過程,

博士論文公開審査資料,2014年12月1日

→WWW.student.e.u-tokyo.ac.jp/grad/Li.pdf,

中国東北における稲作農業の展開過程.東京大学.

4)永井正(2010) .「吉林省西部強アルカリ性

不良土修復利用事業」概要,郵貯・簡保管理機構の

実施による国際ボランテア貯金利子寄付金配分金援助事業,

NPO法人東方科学技術協力会,東技協会報,

No.107,Vol 30 No.1 112−120.

5)保崎彰吾,佐藤敦,河合成直,蘇国立(2009) .

「引嫩江入白城導水事業(2006−2010年)」平

成21度吉林省事業第1回派遣報告.NPO法人

東方科学技術協力会,東技協会報,No.106,

Vol 29 No.1 53−69.

6)趙蘭坡,王宇,馮君(2003) .松嫩平原塩碱地

改良利用−理論与技術−,第7章.松嫩平

原塩碱地的水田利用与改良,157−186.科学出版社(北京)

7)郭晞明,隋朋挙,趙葉明,斎春艶,候立鋼,

趙国臣(2011) .日本水稲緩釈肥応用効果研究.

山東農業科学 2011,8,78−80.

8)郭晞明,劉亮,斎春艶,候立鋼(2012) .

日本水稲緩釈肥在水稲上的栽培技術研究.

北方水稲 2012,42 (2) 22−24.

9)郭晞明,隋朋挙,劉立国,陳徳仁,孟維認(2013) .

日本緩釈肥水稲応用研究.北方水稲2013,43 (2) 60−61.

10)郭晞明,隋朋挙,鄭艶梅,呂秀艶,呉金玉(2014) .

水稲施用緩釈与試験研究.北方水稲2014,(4) 71−73.

葉菜類(コマツナ・ホウレンソウ)におけるリン酸減肥指標

Gifu Agricultural Technology Center

土壌化学部

専門研究員 和田 巽

Introduction

肥料価格は2008年の高騰以降も高い傾向が続いており,特にリン酸は原料を100%輸入に依存しているため,成分単価が窒素や加里の2〜3倍となり最も高価な肥料成分である。このため,適正な施肥に加え,施肥コストの低減や肥料資源の有効活用が一層重要となっている。

一方,リン酸は農耕地土壌,特に施設土壌において蓄積が進んでおり,岐阜県内の葉菜類産地においてもリン酸の蓄積が顕著である(棚橋・和田,2012) 。そこで,土壌に蓄積したリン酸を有効に活用し,施肥コストの低減やリン酸資源の循環利用につなげることを目的として,本県で広く栽培される葉菜類のうちコマツナおよびホウレンソウを対象に,土壌中の可給態リン酸に応じたリン酸減肥あるいはリン酸無施肥栽培が1年間継続できるリン酸減肥指標を設定した。ここでは,減肥指標の設定経過を中心に,土壌診断と減肥指標に基づくリン酸の適正施肥に向けた取り組みについて紹介する。

2.設定したリン酸減肥指標の概要

本県では県南部の平坦地域を中心に施設でのコマツナ栽培が,県北部の山間地域を中心に簡易雨よけハウスでのホウレンソウ栽培が行われている。いずれも年間に複数回栽培を繰り返す作型であることから,一度の栽培ごとに土壌診断によって可給態リン酸を把握し,結果に応じて次作のリン酸施肥量を決定することはこれらに要する時間や労力などから全く現実的ではない。県内の生産現場における土壌診断の実施状況は多くても年に1回,年間の栽培終了後や土壌改良資材の施用前に行われていることから,本指標ではこれに対応し,リン酸減肥栽培が1年間継続できる指標を設定することとした。具体的な年間の栽培回数はそれぞれの生産現場において実施が可能な最大値として,コマツナでは8回,ホウレンソウでは6回とした。

作物が利用可能な土壌中のリン酸の評価には様々な手法があり,近年ではリン酸高蓄積土壌を対象とした簡便な現場型評価法も開発されている(中央農研,2013) 。しかしながら,本指標では,生産現場の土壌診断で広く採用され過去の診断結果との比較も容易であることから,従来のトルオーグ法を可給態リン酸の評価手法として用いることとした。また,指標におけるリン酸施肥量の水準は,土壌中の可給態リン酸に応じて「施肥基準どおり」 ,「リン酸吸収量相当を補給」 ,「リン酸無施肥」の3段階とした。

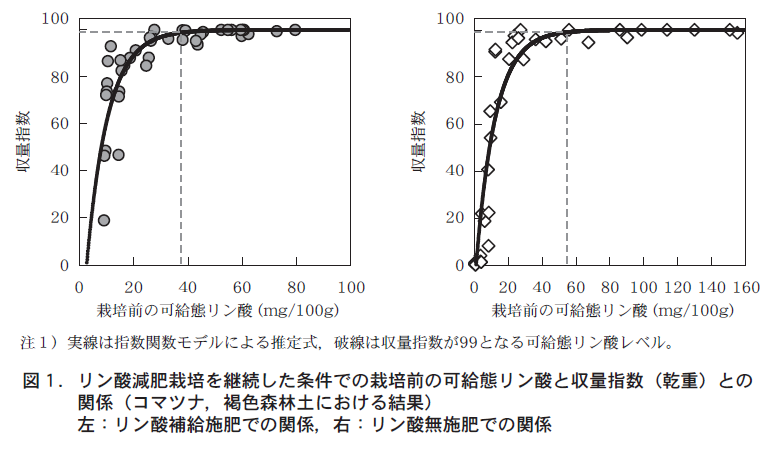

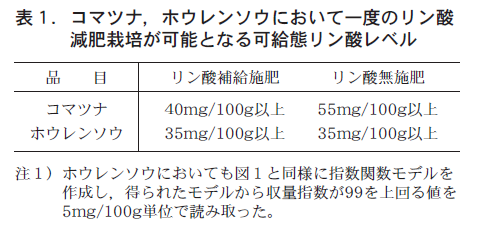

3.一度のリン酸減肥栽培が可能となる可給態リン酸レベル

リン酸減肥栽培を行うに当たり,土壌中の可給態リン酸がどの水準まで低下した場合にコマツナ,ホウレンソウが減収するのかを把握しておくことが重要である。

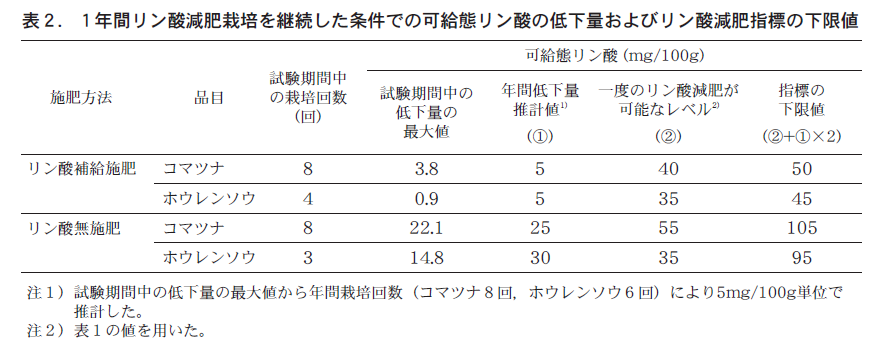

可給態リン酸が異なる複数の土壌を用いて,作物体のリン酸吸収量相当にリン酸施肥量を減肥した栽培(以下,リン酸補給施肥) ,あるいはリン酸無施肥栽培を継続した場合の,栽培前土壌の可給態リン酸と作物体の収量との関係を図1に示した。土壌中にリン酸が蓄積している場合にはリン酸減肥による収量への影響は現れないが,可給態リン酸が低い場合には収量は大幅に低下した。この関係を指数関数モデルに当てはめ,収量指数が99を上回る,つまり減収程度が1%未満となる栽培前の可給態リン酸を品目およびリン酸施肥方法ごとに求めた(表1) 。栽培前の可給態リン酸がこれらのレベルを上回る場合は,収量に影響なくリン酸減肥栽培を一度行うことができる。このため,栽培回数が一度のみの場合には,これらのレベルをリン酸減肥指標として利用できる。

4.リン酸減肥栽培の年間継続による可給態リン酸の低下量

土壌中のリン酸が作物に利用されることで,吸収された量を上回る量のリン酸を施肥しない場合には,土壌中のリン酸量,特に可給態リン酸は少しずつ低下する。

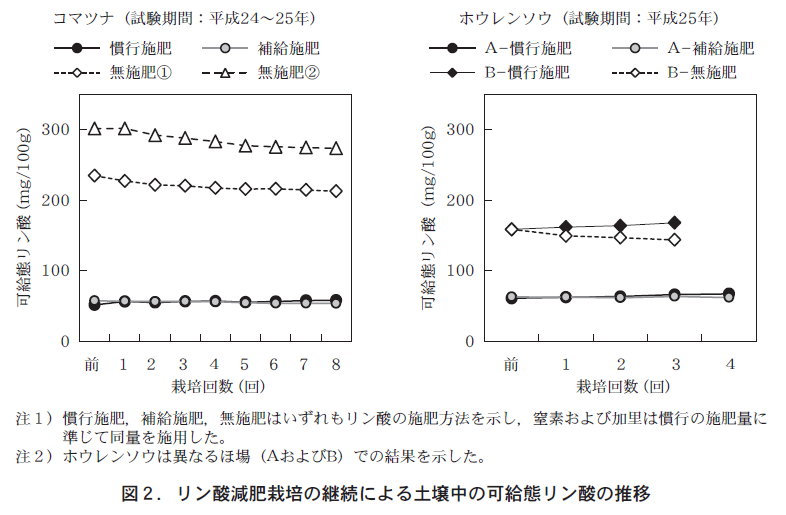

可給態リン酸の蓄積程度が異なるほ場においてリン酸減肥栽培を繰り返した場合には,リン酸の収支が同程度であるリン酸補給施肥では可給態リン酸が横ばいからわずかに低下し,土壌からの持ち出し量が大きいリン酸無施肥では徐々に低下した(図2) 。このため,リン酸減肥栽培を1年間継続するためには,可給態リン酸の低下の程度についても考慮する必要がある。なお,いずれの栽培試験においても,リン酸減肥栽培では慣行のリン酸施肥栽培と遜色ない生育および収量が得られた。

最大となる年間の可給態リン酸の低下量を年間栽培回数により5mg/100g単位で推計すると,リン酸補給施肥では両品目ともに5mg/100g,リン酸無施肥ではコマツナは25mg/100g,ホウレンソウは30mg/100gと求められた(表2) 。

5.リン酸減肥指標の設定

減肥指標の下限値は,リン酸減肥栽培の年間継続による可給態リン酸の低下量を踏まえ,リン酸減肥栽培を1年間継続しても,一度のリン酸減肥栽培が可能となる可給態リン酸レベルまで達しない値として設定した。具体的には、さらに安全性を加味してリン酸減肥栽培による可給態リン酸の年間低下量を2倍に見積もり,一度のリン酸減肥栽培が可能となる可給態リン酸レベルとの和により,それぞれの品目における指標の下限値を求めた(表2) 。さらに,生産現場への普及性を考慮し,コマツナとホウレンソウで共通した指標とすること,および指標の下限値を分かりやすい数値とすることとした。すなわち,葉菜類(コマツナ・ホウレンソウ)におけるリン酸減肥指標を,栽培開始前の可給態リン酸が50mg/100g未満の場合,50〜100mg/100gの場合,100mg/100gを超える場合の3段階に区分し,図3のとおり設定した。

本指標では,普及・利用上の留意点として,土壌診断結果に基づくリン酸施肥量の決定,リン酸補給施肥の場合の施肥方法および家畜ふん堆肥を施用する場合の指標の活用法を提案しており,家畜ふん堆肥を施用する場合には化学肥料等によるリン酸施肥量の削減を促している。

本指標の活用により,土壌中にリン酸が蓄積している場合にはリン酸施肥量を削減することができ,施肥コストの低減に寄与すると考えられる。県北部の飛騨地域のホウレンソウ産地では実際に本指標が平成27年から施肥基準に採用され,土壌診断結果に基づきリン酸が蓄積している場合には,リン酸を多く含まないV型肥料を導入することで,安定した生産を維持しながら施肥コストの削減につなげている。

あわせて,リン酸施肥量の削減により,これまでのような土壌への過剰なリン酸蓄積を抑制するとともに,肥料資源を有効に活用して,環境に配慮した持続的な生産につながることが期待される。

References

●棚橋寿彦・和田 巽 2012.

岐阜県の農耕地土壌の実態.

土壌保全調査事業全国協議会編

全国農耕地土壌ガイドブック,p. 64−65.

日本土壌協会,東京.

●中央農業総合研究センター 2013.

簡易測定用試薬と簡易吸光度計を用いた

畑土壌分析マニュアル(Ver.1.2) .

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/030704.html