Site Search

Search within product

第770号 2025(R7) .05発行

Click here for PDF version

農業と科学 令和7年5月

本号の内容

§被覆膜の崩壊性が高い新肥料「Jコート」が水稲の生育および収量に及ぼす影響

Fukuoka Prefectural Agriculture and Forestry Experiment Station

堀 美津希

尾上 武

福岡県久留米普及指導センター

満田 幸恵

<産地レポート>

JA徳島県におけるブロッコリーの生産振興について

JA徳島県 あわ市営農経済センター

(現JA徳島県本店 営農指導部 営農企画課)

土井 哲

被覆膜の崩壊性が高い新肥料「Jコート」が

水稲の生育および収量に及ぼす影響

Fukuoka Prefectural Agriculture and Forestry Experiment Station

堀 美津希

尾上 武

福岡県久留米普及指導センター

満田 幸恵

Introduction

近年,担い手への農地集約や労働力不足などにより農作業の省力化が求められている。水稲栽培においては,追肥作業を省略するため,速効性成分に被覆によって肥料の溶出を調節する緩効性成分を配合した基肥一発肥料が広く用いられている。一方で,基肥一発肥料には肥効を調節するための被覆膜の一部にプラスチックが用いられており,肥料成分溶出後に被覆膜がほ場に残留することが指摘されている。被覆膜の比重は水よりやや重く,被覆膜自体は浮上しにくいが,成分の溶出により中空になった部分に空気が入ることで浮上してしまう。この被覆膜が次作以降の代かき時に浮上してほ場外の水系へ流出し,マイクロプラスチックとして環境に負荷を与える懸念がある。

勝見ら(2023)は,日本国内の水田から年間81~2,366トン(中央値800トン)の被覆膜が排出されていると見積もっており,大部分が代かきおよび落水時に排出されていると述べている。

ほ場外の水系に流出する被覆肥料の被覆膜を減らすためには,プラスチックの被覆膜を用いない化学合成緩効性肥料で代替することや,被覆肥料を用いた場合では,溶出後に中空状態から速やかに崩壊することが必要となる。

そこで近年,被覆膜の含有樹脂率を低減させ崩壊性を高めた緩効性肥料(以下,Jコート)が開発され,被覆膜の早期崩壊による浮上抑制が環境負荷低減に寄与すると期待されている。

本研究の目的は,Jコートが水稲の収量および品質に及ぼす影響を明らかにするとともに,被覆膜の崩壊性,ほ場外水系への流出性の評価により環境負荷低減効果を検証し,従来の緩効性肥料(以下,LPコート)の代替肥料としての可能性を評価することである。

2.試料および方法

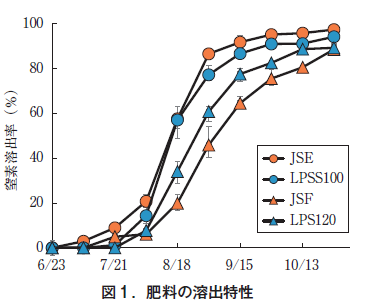

1)Jコートの窒素溶出特性

Jコートの窒素成分の溶出特性を明らかにするため,LPコートを対照として肥料埋設試験を行った。シグモイド型溶出日数100日(Jコート:JSE,LPコート:LPSS100)およびシグモイド型溶出日数120日(Jコート:JSF,LPコート:LPS120)を供試し,各肥料を2.5gずつ目開き1mmの網製小袋50mm×80mm程度)に封入した。2022年6月24日に,水田土壌の地中約10cm深に埋設し,水稲栽培終了時の2022年10月27日まで2週間毎に回収した。埋設中のほ場は,水稲栽培での一般的な水管理と同様に湛水および中干しを実施した。

回収した肥料は,ケルダール法により分解し,水蒸気蒸留法により窒素残量を定量した。溶出前の窒素量と回収時の残量の差を溶出量とし,溶出された窒素の割合を求めた。反復数は3とした。

2)Jコートの施用が水稲の生育および収量に及ぼす影響

栽培試験は福岡県農林業総合試験場内のほ場で行った。土壌は中粗粒灰色低地土である。

供試肥料は,試験区にJコートを,対照区にLPコートを用いた。いずれの肥料もN:P2O5:K2O=20%:10%:10%であり,その窒素成分の内訳は,速効性:溶出日数100日タイプ:溶出日数120日タイプ=40%:42%:18%であり,配合されている緩効性肥料の被覆膜崩壊性のみ異なるものである。それぞれの供試肥料を2022年6月21日に窒素施肥量が7kg/10aになるように施肥し,代かきを行い土壌に混和した。

栽培は同年6月23日に水稲ヒノヒカリを,栽植密度22.2株/㎡,1株3本植えで移植した。試験規模は1区10㎡の4反復とした。同年10月6日に収穫し,精玄米重および収量構成要素,玄米品質を調査した。

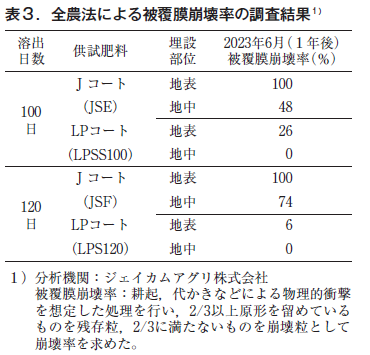

3)被覆膜の崩壊性

JSE,JSF,LPSS100,LPS120を供試し,それぞれ5gずつ目開き1mmの網製小袋に封入した。2022年7月8日に,水田土壌の地中約10cm地点および地表に設置し,翌年の2023年6月5日に回収した。回収した肥料は小林ら(2015)の全農法(砂中崩壊性評価法)により崩壊度を評価し,JコートとLPコートの被覆膜崩壊率の比較を行った。

4)被覆膜のほ場外への流出性

2)の栽培試験を実施したほ場で,翌年の2023年6月に代かきを行い,水深約8cmの状態で静置した。2日後に排水し,排水口から流出した被覆膜を回収して重量と粒数を計測した。試験規模は1区20㎡の2反復とした。また,肥料施用後は被覆膜の崩壊を促すため,2023年1月上旬と代かき前の2023年6月上旬に耕起を行った。

なお,このほ場では過去10年以上水稲の作付けはなく被覆肥料は使用していない。このことは,試験開始前に代かきを実施し残存する被覆膜が無いことから確認している。

3. results

1)Jコートの窒素溶出特性

各肥料の窒素溶出率を図1に示した。溶出日数100日タイプではいずれの肥料も8月中旬頃から急激に溶出が進み,9月上旬には約80%の肥料成分が溶出しており,JコートとLPコートの溶出パターンは同様であった。一方,溶出日数120日タイプではいずれの肥料も8月上旬まで溶出が抑制され,その後は8月中旬から9月中旬頃までLPコートの溶出量が10%程度高い状態で推移したものの,いずれの肥料も10月上旬には約80%の肥料成分が溶出され,最終的な溶出量は同等であった。

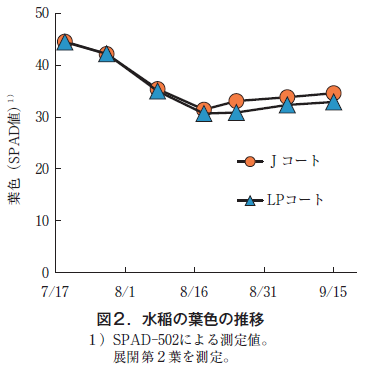

次に,肥料の溶出に伴う水稲の葉色の推移を図2に示した。両区とも同様に時間の経過とともに葉色は淡くなり,SPAD値は8月中旬頃に両区とも約30となり,その後は30~35程度で推移した。

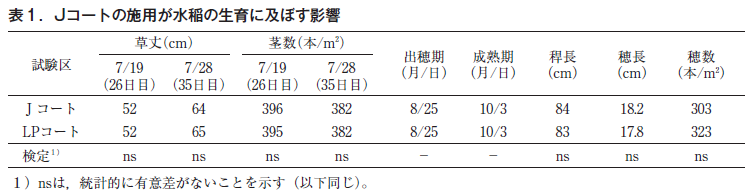

2)Jコートの施用が水稲の生育および収量に及ぼす影響

生育初期の草丈について,7月19日では両区とも52cm,7月28日ではJコート区が64cmでLPコート区が65cmと有意差は見られなかった(表1)。茎数についても,7月19日ではJコート区が396本/㎡,LPコート区が395本/㎡であり,7月28日では両区とも382本/㎡と,いずれの時期でも有意差は見られなかった。出穂期は8月25日,成熟期は10月3日と両区とも同一日であった。

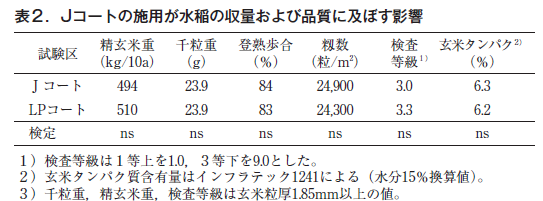

また,稈長,穂長は両区とも同等であり,穂数はJコート区が303本/㎡,LPコート区が323本/㎡とすべての項目で有意差は見られなかった。 収量および品質では,精玄米重は両区とも約500kg/10a,千粒重は両区とも23.9g,登熟歩合はJコート区が84%に対しLPコート区が83%,籾数は両区とも約25,000粒/㎡であり,収量および収量構成要素は両区で有意差は見られなかった(表2)。また,検査等級と玄米タンパク質含有量などの品質についても両区とも同等であった。

3)被覆膜の崩壊性

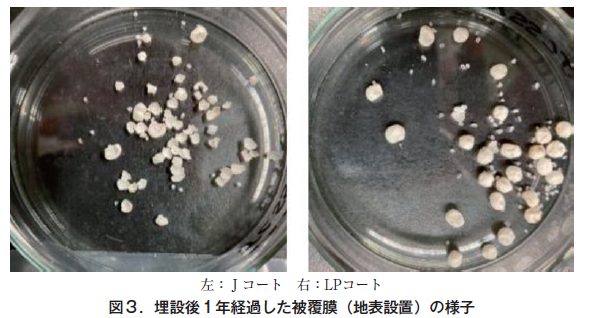

2022年7月に網製小袋に封入し,水田土壌に設置した肥料について,全農法での被覆膜崩壊率を評価した結果を表3,評価時の被覆膜の外観を図3に示した。

設置1年後の2023年6月の崩壊率は,LPコートの地表設置が溶出日数100日タイプで26%,溶出日数120日タイプで6%であったのに対し,Jコートの地表設置はいずれも100%で,全量が崩壊した。また,地中埋設に関しては,LPコートがいずれも0%と全く崩壊しないのに対し,Jコートは溶出日数100日タイプが48%,溶出日数120日タイプが74%崩壊した。

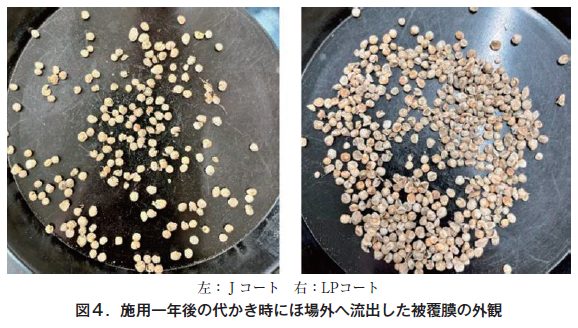

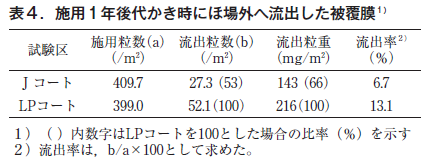

4)被覆膜のほ場外への流出性

施用1年後の代かき時に回収した肥料を図4に示した。2022年にほ場に施用した肥料は35kg/10aであり,その中に含まれる被覆膜の粒は,LPコートがおよそ399粒/㎡,Jコートがおよそ409.7粒/㎡であると推定された。そのうち,2023年代かき時にほ場外に流出した被覆膜はLPコートが52.1粒/㎡(216mg/㎡)に対し,Jコートでは27.3粒/㎡(143mg/㎡)であった。よって,施用した肥料の被覆膜のうち,LPコートは13.1%,Jコートは6.7%が1年後の代かき時に浮上し,ほ場外の水系へ排出された(表4)。

Consideration

被覆膜の崩壊性が高い新肥料「Jコート」は,LPコートと概ね同様の窒素溶出特性をもっており,本肥料を用いて水稲を栽培した場合,収量および品質はLPコートと同等となった。さらに,JコートはLPコートより高い被覆膜崩壊性を有しており,中でも紫外線が多い環境下(地表)に設置したものは約1年のうちに崩壊率が100%となっていた。このことから,効率的に崩壊を進めるためには紫外線が不可欠であると考えられる。

また,今回被覆膜崩壊性の評価で用いた全農法は,耕起を想定した圧をかけた場合に崩壊した粒数の割合で評価している。よって,実際のほ場では耕起や麦作時の土入れなどの管理作業により圧がかかることと,土壌が攪拌され紫外線に晒されることで効率よく崩壊が進むと推測される。

黒瀬ら(2022)の研究では,圧を与える方法として指圧による崩壊性の評価を実施しているが,こちらもJコートの崩壊率は高く,LPコートは崩壊しないという報告であり,本試験と同様の結果であった。

このことから,4)のほ場試験では被覆膜の崩壊を促すため,冬作の管理作業を想定し水稲栽培後の冬と春に全面耕起を実施した。その結果,施用1年後の代かき時にほ場外の水系に流出する被覆膜数をLPコートの約5割に低減でき,施用した肥料の約6.7%に抑えられると推定された。

以上のことから,Jコートを用いて水稲を栽培することで,LPコート同様の省力化に加えて,被覆膜の早期崩壊による浮上抑制により水田からのプラスチック流出の低減が可能となることが示唆された。

文献

●勝見尚也・中嶋亮太・二瓶泰雄・石原孝司・星野裕子 2023.

農耕地土壌におけるプラスチック問題の解決をめざして.

土肥誌,94(4),312-317

●小林新 2015.

樹脂系被覆肥料による革新的な施肥技術の開発と今後の展望.

土肥誌,86(6),563-572

●小林新・山村望・小宮山鉄兵・藤澤英司 2015.

樹脂系被覆肥料の被膜崩壊性評価手法の開発について.

土肥要旨集,61,138

●黒瀬咲弥・森重陽子 2022.

樹脂系被覆肥料の代替としてのイソブチルアルデヒド縮合尿素肥料や崩壊性被覆肥料の効果.

愛媛県農林水産研究所研究報告 第14号(2022)

<産地レポート>

JA徳島県におけるブロッコリーの生産振興について

JA徳島県 あわ市営農経済センター

(現JA徳島県本店 営農指導部 営農企画課)

土井 哲

JA徳島県は,2024年4月,9JAが広域合併して誕生しました。中でも,あわ市営農経済センター(旧JAあわ市)管内はブロッコリー栽培が盛んで250haを超える作付けがあり,2023年度販売額は初の10億円を達成しました。また同センターでは,昨年3月に地域住民に特産のブロッコリーに親しみを持ってもらうために高さ3mのブロッコリーの巨大オブジェを制作したところ,親子連れや学生が大勢撮影に訪れるSNS映えスポットとなっています(写真1)。

同地区は,昭和から平成にかけて,夏秋期は露地栽培のナス,冬春期はレタスを栽培するスタイルが主流でしたが,20年くらい前よりブロッコリーの将来性に期待して数々の生産振興方策を実施してきました。

たとえば,集荷場に製氷施設を導入したことで高単価が取れるようになり,育苗センターにおいて苗の供給も開始しました。さらに,生産者に畝立て成形機付のトラクターと1条植えの移植機の貸出を開始したことで,一気に面積が拡大しました。また面積が増えてきたところで県や市の補助金を活用し,中規模農家に作業機械や自宅に設置する保冷庫の導入を推進し,更なる規模拡大に取り組みました。

この結果,毎年10~15haの面積が拡大し,2010年に50haほどだった面積はこの10年で約5倍に増加しました。現在では貸出用だけでなく,オペレーターによる畝立て,収穫後のブロッコリーの株を破砕処理するフレールモアなどの作業委託も行っています。

同地区の生産振興方策としてもうひとつ挙げられるのは,ブロッコリーの被覆栽培です。もともとレタス栽培が盛んだったこともあり,年末から年明けにかけてレタスの収穫が終わったトンネルとマルチをそのまま活用し,ブロッコリーの1月定植の差し込み栽培が一部で行われていました。この作型は4月の出荷が少なく高単価が狙えるタイミングで収穫できるメリットがあります。

しかしマルチ張りやトンネル資材の購入は,ブロッコリーのみを栽培している生産者には生産コストや作業負担が増える問題があり,なかなか敷居が高いのが現実でした。

そこで2010年頃より生分解マルチの活用や不織布による‘べた掛け被覆’を推進しました。購買部門と連携し生産者から早期に注文を取りまとめ,できるだけ安価でマルチを提供し,さらに被覆を推奨するという条件付きで1月定植の苗注文も受付けました。

マルチの使用は地温を上げるだけでなく雑草を抑える効果が大きく,現在では早い生産者で9月後半から使用する人もいます。また葉物用緩効性肥料「秋冬エコグリーン」(LPS40配合)が同時期に発売され追肥作業が省けるようになったこともマルチや不織布被覆栽培の後押しとなりました。

一方で,JAの広域合併を契機として2024年に作られた葉物野菜向け肥料「JA徳島県ベジアップ」(レコアップ055配合)はブロッコリー生産者にすこぶる好評です。これは合併によるスケールメリットを活かし低コストで省力化を実現するために開発された肥料で,1袋15kgと軽量で散布しやすく,高齢者や女性でも扱いやすいことが特徴です(写真2)。

さらに,この肥料は国内産の鶏ふん堆肥を30%配合しており,国が策定した「みどり戦略」にも合致する環境負荷低減の基準も満たす肥料として注目されています。また鶏ふん堆肥が配合されていますので,窒素が速効的に効くだけでなく,ゆっくりと肥効を発揮し追肥の下支えをしてくれることも期待できます。

肥料発売前に実施した栽培試験では,この肥料を90kg/10a元肥として施用した方が慣行肥料を120kg/10a,施肥する場合に比べて生育や花蕾重が上回る結果が得られており,満を持して昨年7月から発売を開始しました。

以上のような被覆栽培の普及や新肥料の登場もあってブロッコリーの栽培面積は順調に拡大しましたが,250haに到達したところで「根こぶ病」や「黒すす病」といった圃場全体が全滅する恐れがある重大病害の発生が確認されました。このため定植が始まる8月や5~6月出荷となる初夏どり作型では病害発生を懸念して作付けを控える生産者も出たため,栽培面積は現在足踏み状態となっています。

このような状況を打開するため,県農業支援センターと協力して有効な防除ローテーションや耕種対策を講じてきたことが奏功し,最近では気温が高い時期の作付けも徐々に増えてきています(写真3)。

しかし,ここ2年は猛暑による被害も確認されており,今後克服しなければならない問題も多くありますが,新しい病害発生や気候変動といった問題にきちんと対応していくことが大切と考えています。

JA徳島県では昨年9月に旧JAのブロッコリー部会の代表者を集め,ブロッコリー連絡協議会を設立し,各地区で異なっていた出荷資材や規格を統一しました。今後,有利販売に向けた出荷面での合併によるスケールメリットを発揮すべく,部会統一に向けて更なる協議を行っていきます。まだまだJA徳島県の全域においてブロッコリー栽培が増加する余地は十分あると確信していますので,各地区が協力しながらブロッコリーの生産振興に取り組んでいきたいと考えています。