Site Search

Search within product

第773号 2025(R7) .08-09発行

Click here for PDF version

農業と科学 令和7年8-9月

本号の内容

§小麦の新規導入品種における適正施肥法の検討

Ehime Prefectural Institute of Agriculture, Forestry and Fisheries

原口 晃輔

森重 陽子

黒瀬 咲弥

§「苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(2)

-プール育苗による健苗育成の検討-

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

小麦の新規導入品種における適正施肥法の検討

Ehime Prefectural Institute of Agriculture, Forestry and Fisheries

原口 晃輔

森重 陽子

黒瀬 咲弥

Introduction

被覆肥料は,尿素等を合成樹脂の被膜で覆うことにより溶出速度が可変となり,作物の生育に合わせて肥効を調整できることから,省力的かつ効率的な施肥が可能な肥料として幅広い作物で用いられている。しかし,被膜樹脂は自然環境下での分解には時間がかかるため,溶出を終えて中空となった被膜殻は空気が入ることで代かき時に浮上しやすくなり(小林,2015),水系への流出が懸念されている。その対策の一つに,既存の被膜よりもプラスチックの使用量を減らし,耕起等の物理的要因での崩壊を促進した被覆肥料のJコートがあり(松田,2021),黒瀬・森重(2023)は,水稲用被覆肥料の被膜殻の流出抑制にJコートが有効であることを示した。一方で,水稲-麦二毛作体系では,水稲を作付けすると麦作で使用した被覆肥料の被膜が河川に流出する懸念があるほか,麦作の面積あたり施肥量は水稲作よりも多いことから,麦作に用いる被覆肥料の樹脂使用量の削減は重要な課題となっている。

愛媛県では水稲-はだか麦二毛作体系が定着しているが,2019年以降3年連続の豊作と新型コロナウイルスによる需要減の影響により,はだか麦の供給過剰が続いた。そこで,持続的な麦作振興のために,はだか麦の一部を小麦に転換することとし,実需者が求める‘シロガネコムギ’を新規導入することとなった。しかし,愛媛県産小麦は子実タンパク質含有率が低く,基準値および許容値を満たさないことが課題となっている。小麦の子実タンパク質含有率は出穂期前後の追肥により増加するが(田谷2001),追肥は多大な労力を要するため被覆肥料を用いた全量基肥施用が望ましい。そこで本試験では,新規導入品種の‘シロガネコムギ’において,環境に配慮し,省力的かつ効率的な施肥法の確立を目的として,Jコートを配合した一発肥料が小麦の生育,収量および子実タンパク質含有率に及ぼす影響を明らかにするとともに,畑条件における溶出パターンについて検討した。

2. Methods

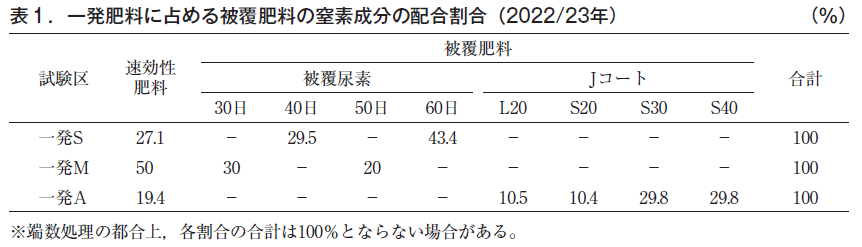

(1) Field test

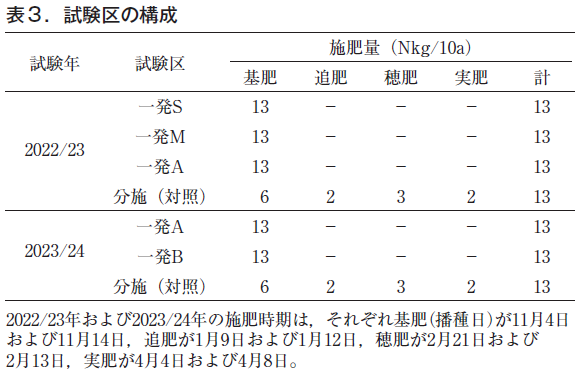

試験は,2022年播種/2023年収穫(以下,2022/23年)と2023年播種/2024年収穫(以下,2023/24年)の2か年について愛媛県農林水産研究所内の水田転換畑圃場で実施した。供試品種には‘シロガネコムギ’を用いた。2022/23年の試験では,N-P2O5-K2O比が14-10-13の化成肥料を用いて分施を行った分施区(対照区),N-P2O5-K2O比が24-14-11および30-5-5の一発肥料を基肥に施用した一発S区および一発M区,Jコート配合の一発肥料を基肥に施用した一発A区(N-P2O5-K2O比は30-5-5)の計4試験区を設け,各区3反復とした(表1)。

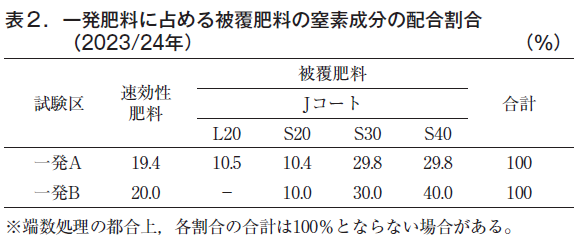

2023/24年の試験では,NP2O5-K2O比が14-10-13の化成肥料を用いて分施を行った分施区(対照区),前年と同様のJコート配合の一発肥料を基肥に施用した一発A区および一発Aよりも肥効の遅いJコートの割合を増やした一発B区(NP2O5-K2O比は30-5-5)の計3試験区を設け,各区3反復と

した(表2)。

施肥量は両年ともに窒素成分で13kg/10aとした(表3)。播種は両年ともに畝間1.9m,条間20cmのドリル播きとし,2022/23年試験は1畝7条,2023/24年試験は1畝6条とした。容積重はブラウウェル穀粒計を用いて測定した。また子実タンパク質含有率は,近赤外分析装置(IM9500,エヌエスピー)を用いて測定した。

(2)被覆肥料の窒素溶出特性調査

試験は2022/23年と2023/24年に行った。供試肥料は,2022/23年は被覆尿素4種(30,40,50,60日タイプ)およびJコート4種(Jコート(以下同じ)L20,S20,S30,S40),2023/24年はJコート4種(Jコート(以下同じ)L20,S20,S30,S40)で,播種直後に圃場試験を実施している畝内に各試料2gを入れたポリエチレンメッシュ袋を地表面から5cmの深さに埋設した。窒素溶出は成熟期までの間に5回サンプリングを行い,ケルダール法により残存している窒素量を分析して求めた。なお,圃場の地温は,埋設後から坪刈りまで温度記録計(TR42,ティアンドディ社)で5cm深を1時間ごとに測定した。

Results and Discussion

(1)気象および地温の概況

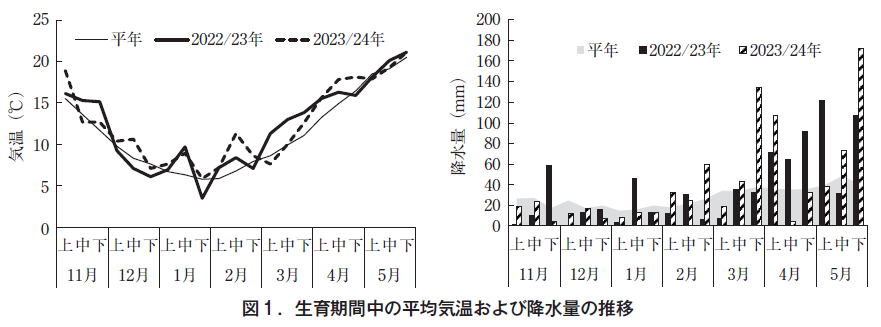

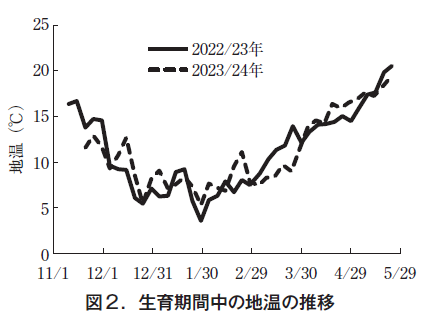

生育期間中の気温は,2022/23年では11月は平年より2℃高く,12月から2月まで寒暖差は大きいが概ね平年並,3月から4月は平年より2℃高かった。2023/24年では11月は平年より1℃高く,12月から2月までは平年より1.4℃高く,3月は平年並で4月は平年より2.3℃高かった。降水量は,2022/23年では4月から5月まで平年より多く,2023/24年では3月下旬から4月上旬および5月中下旬で平年より多かった(図1)。生育期間中の地温は,2022/23年では平均11.2℃,2023/24年では平均11.1℃であった(図2)。

(2)‘シロガネコムギ’の生育と収量,品質

生育について,2022/23年のSPAD値は,2月上旬の茎立期頃はどの試験区も同程度であったが,3月中旬の出穂期頃は分施区が最も高く,次いで一発A区,一発M区,一発S区の順に高かった。4月下旬のSPAD値は,分施区と一発A区で37前後であり,一発S区とM区より高かった。2023/24年のSPAD値は,2月上旬では一発A区が一発B区および分施区より高かったが,4月上旬では一発A区とB区が43,分施区が42であった。4月下旬のSPAD値は分施区と一発A区で44,一発B区で41であった(図3)。年次間では,SPAD値は生育期間を通して,2022/23年よりも2023/24年の方が高く推移した。

2022/23年の茎数は,1月上旬では約1400~1700本/m²で,一発S区,一発A区,一発M区,分施区の順に多かったが,その後減少し成熟期には同程度となった。2023/24年の茎数は,1月上旬では約1000本/m²,成熟期では377~493本/m²であり,どの試験区もほぼ同等であった(図4)。年次間では,茎数は2022/23年よりも2023/24年の方が多く推移した。

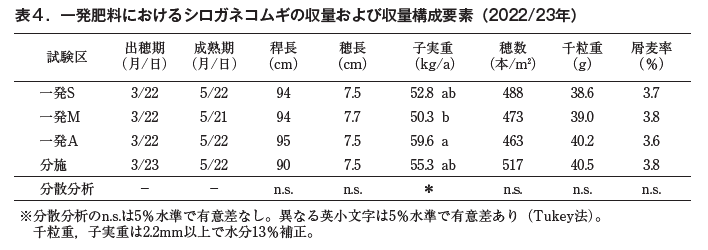

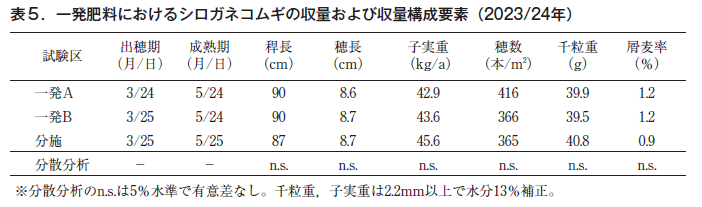

収量および収量構成要素について,2022/23年では子実重に有意差が認められ,一発A区で最も多く,次いで分施区,一発S区,一発M区の順に多かった(表4)。2023/24年では有意差は認められなかったが,子実重は分施区,一発B区,一発A区の順に多かった。稈長は,両年次とも一発肥料区の方が分施区よりもやや長い傾向があった(表5)。

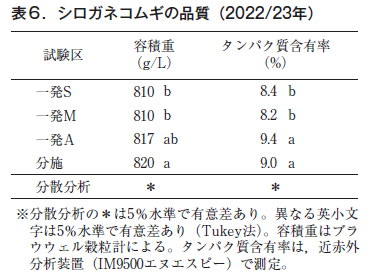

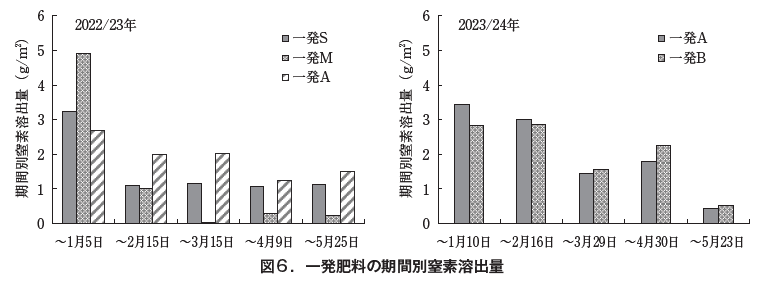

品質について,2022/23年の子実タンパク質含有率は,一発A区と分施区が他の一発区よりも有意に高かった(表6)。2023/24年の子実タンパク質含有率は,肥料間で有意差は認められず,一発B区と分施区で11.6%,一発A区で11.2%であった(表7)。

以上のことから,2022/23年ではJコート配合肥料を用いることで,分施体系と同等以上の収量および子実タンパク質含有率を,2023/24年では分施体系と同程度の収量および子実タンパク質含有率を確保できることが明らかとなった。

小麦では,収量と子実タンパク質含有率は負の相関関係があることが多く報告されている(島崎・渡邊,2010)。2022/23年の収量は分施区で55.3kg/a,一発A区で59.6kg/aと多収であったものの,子実タンパク質含有率は許容値8.5~12.5%を満たした(表6)。2023/24年は収量が前年よりも少なくなったことも影響して子実タンパク質含有率は11.2~11.6%と高くなったが,許容値を満たしており(表7),2か年を通してJコート肥料の有効性が確認された。

(3)被覆肥料の窒素溶出特性

Jコート肥料の埋設後窒素溶出率80%に到達した日数は2022/23年では,L20で59日,S20で93日,S30で168日,S40で193日であり,2023/24年では,L20で88日,S20で75日,S30で103日,S40で168日であった(図5)。

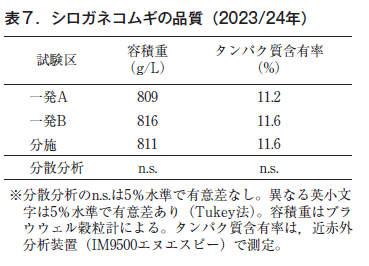

各肥料の期間別窒素溶出量について,2022/23年の一発Mは生育前半の2月15日までにほとんど溶出したが,一発Sと一発Aは生育期間を通して溶出が見られた。4月9日以降の窒素溶出量は,一発Sで1.1g/m²,一発Mで0.2g/m²,一発Aで1.5g/m²であった。2023/24年の一発Bは一発Aと比べて,生育後半の窒素溶出量が多かった。3月29日以降の窒素溶出量は,一発Aで2.2g/m²,一発Bで2.8g/m²であった(図6)。

以上のことから,Jコートは畑条件でも,想定される溶出パターンの通りに窒素が溶出されると考えられた。また,出穂期以降の窒素溶出量が多くなるように配合するほど(図6),子実タンパク質含有率を高くすることが可能であると考えられた(表6,7)。

Summary

崩壊性を高めた被覆肥料であるJコートを配合した一発肥料は,他の被覆肥料を配合した一発肥料ならびに分施体系と同等もしくはそれ以上の収量および子実タンパク質含有率を確保できたことから,環境に配慮した上での省力的かつ効率的な小麦一発肥料の配合原料に適すると考えられた。また,窒素溶出の時期が遅いJコートS40を多く配合するほど,子実タンパク質含有率は高くなったことから,Jコートを後期重点型の配合にすることにより愛媛県における小麦子実の低タンパク質の問題を解決できると考えられた。今後,Jコートを配合した一発肥料を小麦栽培に用いることにより,水稲植え付けの際の代かき時に水系に流出する麦作由来の被膜殻が減少し,環境負荷の低減につながることが期待される。

References

●小林新(2015):樹脂系被覆肥料による革新的な施肥技術の開発と今後の展望6.

樹脂系被覆肥料に期待される新たな機能と施肥技術への展望.

日本土壌肥料科学雑誌.86(6).563-572.

●黒瀬咲弥,森重陽子(2023):肥料殻の流出を防ぐためのIB肥料や崩壊性被覆肥料(Jコート)による被覆肥料代替効果の検証,

農業と科学,751,1-6.

●松田英樹(2021):被覆肥料「Jコート」の水稲に対する全量基肥施用の効果と被膜崩壊性,

農業と科学,732,1-4.

●田谷省三(2001):西日本地域における小麦蛋白質含量の現状と改善方策,

農業技術,56,498-505

●島崎由美,渡邊好昭(2010):コムギの子実タンパク質含有率-栽培による制御の可能性-

日作紀,79(4),407-413

「苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(2)

-プール育苗による健苗育成の検討-

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

Introduction

水稲育苗箱全量基肥栽培は,本田生育に必要な肥料成分を育苗箱に播種時に全量投入し,本田施肥を省略する技術である。本技術ではきわめて精度が高い肥料の溶出技術が要求される。本技術を有している肥料メーカーは現時点では他に存在せず,ジェイカムアグリ株式会社から発売されている「苗箱まかせ」シリーズが唯一の専用肥料である。

本技術は発祥の地である東北地方を中心にすでに広く普及していたが,筆者が研究に取り組み始めた当初,群馬県のような稲麦二毛作体系が中心で,6月中下旬移植のような移植時期が遅い地域ではあまり普及していなかった。筆者は1997年からまず本田での栽培技術を検討したが,検討を重ねるうちに健苗育成が重要課題であることが明らかになった。そこで,群馬県下で広く普及しており,全国的にも利用されているプール育苗条件で育苗技術を検討した。また,本肥料に含まれていないりん酸成分を育苗箱に投入するようりん覆土技術に関しても検討したので,併せて報告する。

2. Testing Method

試験は1999~2000年と2002~2004年の計5か年,群馬県農業技術センター東部地域研究センター(研究期間中に組織改正があり,記載の名称は現在の名称)で実施した。前半の2か年は主に育苗箱内の施肥方式と育苗期間についての検討を行った(試験1)。また,後半の3か年はようりん覆土とマット強度向上対策および早期栽培を含めた作期別の検討を行った(試験2)。

試験1

早植(群馬県内で用いられる移植時期の呼称,以下同様:5月22日~6月15日),普通期(6月16日~30日)の育苗試験を行った。1999年は床土の下に肥料を層状に施用する下層,培土と肥料を混合して床土とする混合,2000年は下層と逆の配置とした上層の計3方式とした。苗箱まかせNK301-100(以下,301)を用い,供試品種「ゴロピカリ」の基肥と追肥合計標準窒素量9kg/10aに対する38%減(播種時設計値)の5.6kg/10aになるように箱当たり施肥量を設定した。育苗期間を1999年は早植26日,普通期32日間とした。2000年は両作期ともに20日間とした。また,肥料を箱内に施肥しない区を標準区として設定した。2000年は覆土に砂状ようりんを使用した。出芽はスチーム式加温出芽機で行った。

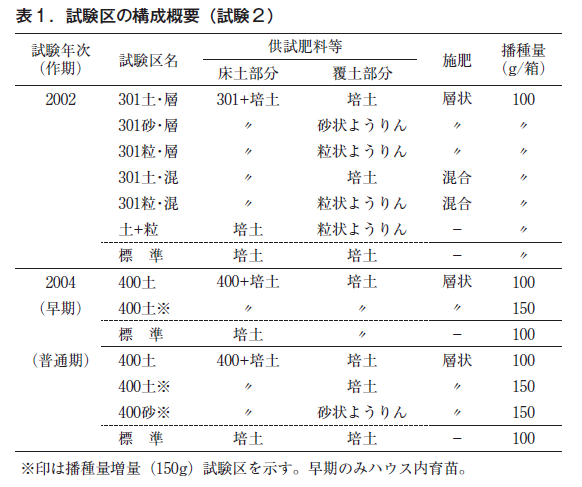

試験2

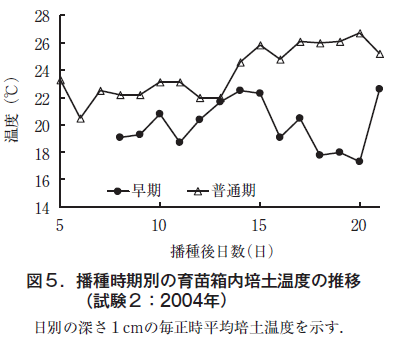

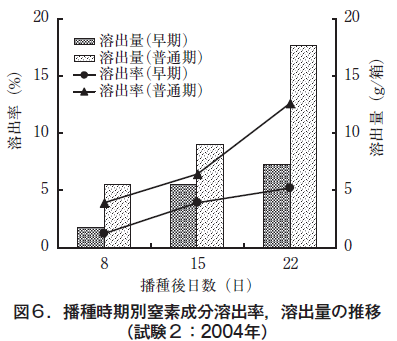

2002年は7月に育苗試験のみ実施し,2003,2004年は早期(移植時期:~5月21日)を加えた3作期で育苗試験を行った。2003年と2004年は苗の生育や肥料の溶出と温度条件との関係を明らかにするために,作期別に多くの試験区を設置して検討した。今回は育苗箱内の培土温度や肥料溶出量のデータが揃っている2004年早期と普通期の結果を2002年と併せて報告する。

播種量は乾籾100g/箱を標準としたが,マット強度向上を目的として一部の区で播種量を150g/箱(以下,試験区名に※印を付す)とした。播種日からの育苗日数は20~22日間とした。施肥方式はいずれも上層とし,覆土は粒状培土,粒状ようりん,砂状ようりんのいずれかを使用した。供試肥料はN400-100(以下400)を使用した。供試品種「あさひの夢」の基肥と追肥の群馬県での合計標準窒素量7kg/10aに対する40%減(播種時設計値)の4.2kg/10aになるように箱当たりの施肥量を設定した。また,肥料を箱内に施用しない区を標準区として設定した。2004年は育苗期間中の肥料溶出量を明らかにするため播種時に肥料サンプルを400土区の育苗箱内に埋め込み,各生育調査時に抜き取って調査した。さらに400土区の育苗箱内深さ1cmの温度を測定した。出芽は平置き出芽法によった。試験2の試験設計を表1に示した。

なお,肥料3成分を育苗箱内に投入するという観点からは301を使用すべきであった。しかし,301がまだ開発段階であったことから400を中心とした試験設計にしたものである。

3. test results

試験1

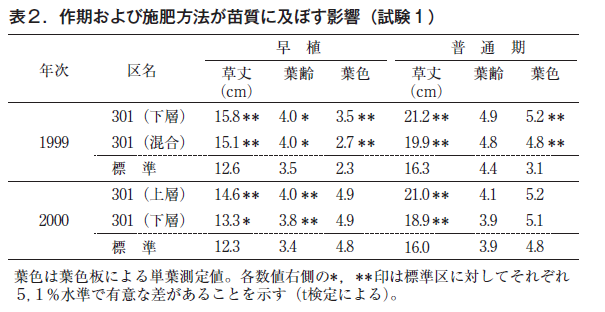

1999年は両作期ともに301各区の育苗完了時の草丈,葉齢,葉色は標準区を上回り,普通期でより顕著であった。生育は草丈が試験区によっては20cmを超え,むしろ徒長傾向を示した。2000年は前年の結果を受け育苗期間を20日間に短縮した。しかし,それでも普通期での徒長傾向は十分には改善されなかった。また,ようりん覆土による出芽の遅れや生育むらが目立った。施肥位置による生育差をみると,1999年は混合よりも下層,2000年は下層よりも上層の生育が進み,より徒長気味であったが,有意な差は認められなかった(表2)。

試験2

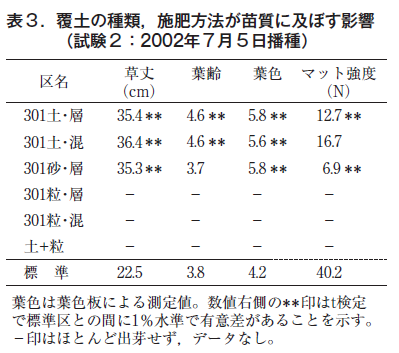

2002年は粒状ようりんを覆土した区はほとんど出芽しなかった。その他の区では草丈が35~36cmと著しく徒長し,標準区を大きく上回った。マット強度は砂状ようりん覆土区を中心に大幅に低下し,標準区41Nの1/2以下となり,マットがほとんど形成されていない区もあった(表3)。

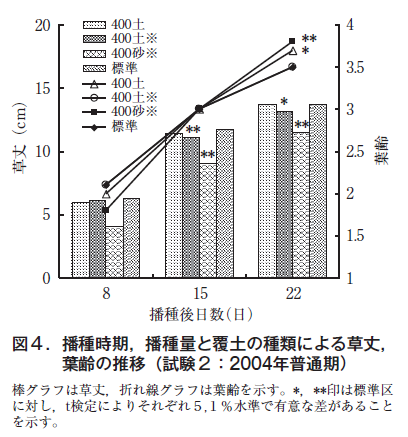

2004年早期は播種後15日目までは各区間に有意な差はみられなかったが,同22日目には400土区および301土区の葉色値(SPAD値,以下共通)はそれぞれ28.7と27.8で標準区の25.8を有意に上回った。しかし,その程度は6月播種より小さかった(図1~3)。

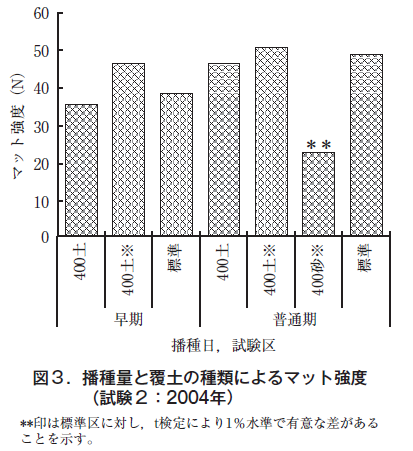

同年普通期は400を供試したが,301を供試した5月播種(データ省略)とほぼ同様の生育を示した。400砂※区は出芽が遅れ,播種後22日目まで草丈は標準区を有意に下回った。葉色値は400のいずれの区も同15日目以降標準区を有意に上回った。マット強度は400砂※区が22Nで標準区の48Nに対して有意に大きく下回った(図2~4)。

育苗期間中の窒素溶出率および溶出量は,早期でも播種後22日目に5.2%,箱当たり7.2gの窒素成

分が溶出した。普通期は同22日目に12.6%,17.6gが溶出し,培土温度が高かった普通期で早期よりも溶出率,溶出量ともに大きくなった(図5,6)。なお,窒素溶出に関する測定値はジェイカムアグリ株式会社による肥料サンプル埋め込み方法並びに分析値ではないため,参考値としてとどめておきたい。

Discussion and Summary

北関東での稲麦二毛作地帯の水稲播種は5月中旬,移植は6月中下旬になる。早植,普通期の苗の生育は播種後15日目頃から標準区に対する草丈の伸長が目立ち,葉色値も高くなるなど肥料の溶出が早くから始まっていることが推測された。育苗期間を26,32日と2000年以降より長く設定した1999年の標準区では培土に含まれる肥料成分の消耗によって育苗完了時の葉色が低下しているのに対し,301各区では高い葉色を維持していた。また,7月に育苗試験を実施した2002年に301各区で草丈や葉色値が標準区に対してきわめて大きい値を示したことなどは,肥料からの窒素溶出が多かったことを示していると考えられる。これらの要因として育苗期間が気温の高い時期に相当していること,基本的に常時湛水状態であるプール育苗が影響していると考えられた。しかし,東北地方ではプール育苗でも健苗育成が可能であると報告されている。この背景には4月が主な育苗時期であり,気温が群馬県の育苗時期より低いことが要因として考えられ,試験2の早期試験によって裏付けられた。

以上の結果から,群馬県の稲麦二毛作地帯で本技術を適用する場合,育苗期間の気温条件によっても左右されるが,育苗期間は20日間程度に設定しておくことが望ましいと考えられた。

育苗箱内の施肥方式は混合,下層,上層の3方式を検討したが,生育に大きな差はなかった。混合は培土と肥料の混合作業工程が増加すること,下層は空の育苗箱に最初に肥料を散布するため,研究を進めていた当時の播種機材では肥料の飛散や散布むらが発生しやすく,上層方式が最も実用的であると考えられた。なお,この問題点は現在では播種機材の改良によって改善されてきている。

ようりん覆土は砂状ようりんを使用することで可能であった。しかし,濃度障害によって出芽が遅れ,初期の生育むらが目立った。生育むらは育苗完了時にはかなり回復するものの,完全には解消しなかった。出芽方法や施肥位置に関係なくこれらの現象は発生しており,生育むらは湛水状態ではない出芽揃い直後から生じていることから,プール育苗が原因であるとも考えがたかった。さらにマット強度の低下も発生しやすかった。マット強度は移植作業上30Nあることが望ましく,20N未満では苗取り板が必要となる.10N未満では苗取り板を利用してもマットが崩れやすく,移植作業は困難になる。今回の検討でマット強度は播種量の増加によって向上可能であることが示された。ようりん覆土は播種量増加区のみの検討であったが,播種量増加による個体数の増加がマット強度向上に効果があったものと推測される。しかし,それでも十分なマット強度に達しなかった。これらの結果から,生育むらの発生も含めて実用的な技術としては問題があると考えられた。苗箱まかせに含まれないりん酸,加里成分の本田供給に関する課題については続報で報告するが,必ずしも本田栽培開始時に供給しなくても,堆肥や収穫後の藁残渣からのすき込みによる供給でも十分に賄うことが可能であることが明らかになってい

る(高橋・吉田 2006)。

なお,「苗箱まかせ」は筆者による1999年の試験実施当初より製品改良が進んだ結果,溶出制御精度は一段と向上してきている。現在の製品は依然伸長気味となる傾向はあるものの,苗が徒長する危険性は小さく,移植時期が遅い稲麦二毛作地帯においてもより安全に使用できるようになっていることが筆者の一連の試験からも明らかとなっている。

References

●高橋・吉田 群馬県稲麦二毛作地帯における水稲育苗箱全量基肥栽培のプール育苗法に関する検討

日作紀 75-1(2006)

●高橋ら 群馬県の早植・普通期水稲栽培における育苗箱全量基肥栽培

日作紀 76-2(2007)

●高橋・吉田 群馬県東毛地域の早植・普通期水稲栽培における育苗箱全量基肥施肥法の継続が水稲の生育・収量に及ぼす影響

日作紀 77-3(2008)