Site Search

Search within product

第774号 2025(R7) .10発行

Click here for PDF version

農業と科学 令和7年10月

本号の内容

§「食」と「農」のこれから

食料問題1 食料自給率を考える

Farm Frontier Inc.

取締役会長 藤井 弘志

§園芸作物における野生鳥獣被害防止対策の

基本と合意形成

Aichi Prefectural Agricultural Experiment Station

園芸研究部 野菜研究室

辻井 修

(前 愛知県農業水産局農政部農業振興課 野生イノシシ対策室)

「食」と「農」のこれから

食料問題1 食料自給率を考える

Farm Frontier Inc.

取締役会長 藤井 弘志

1.世界と日本の農業の現状

世界の人口は増え続けていて,1990年に約53億人だった人口が2020年には約78億人となり,さらに2050年には約97億人になると予測されています。この人口爆発ともいえる状況により,環境への負荷増大,食料不足,水不足,エネルギー不足,各種資源枯渇などが懸念されます。

農業生産は,増え続ける人口を支えられるのでしょうか。20世紀半ばに「緑の革命」が起こり,高収量の品種導入,化学肥料や農薬の大量投入,灌漑技術,機械化等の技術により,農業生産性は大きく向上し,食料不足の危機が回避されました。しかし,この革命には別の一面もありました。それは環境への影響です。化学肥料や農薬の多用により土壌環境劣化や水質汚染を招きました。作物を育てるために大量の水が必要とされ,そのためのダムや灌漑用水路,地下水利用などの技術が進みましたが,不適切な灌漑による地下水位の低下や塩類集積が起こっています。地下水灌漑技術により,降水量が少ない乾燥地帯でも穀物生産が進みましたが,長年にわたり大量に水をくみ上げたことで,地下水枯渇が近づいているとされています。用水供給が途絶えると,農業生産が行われなくなり,その土地が砂漠化し,不毛の地となってしまいます。また,生産効率化のために単一作物を大規模に栽培することが増え,生物多様性が減少しているとされます。

さらに,農林水産業における気候変動の影響は大きいものがあります。地球温暖化が進み世界の平均気温が上昇するだけでなく,極端な気象が頻発しています。日本でも40℃近い猛暑,酷暑が珍しくなくなり,無降雨が続く地域もあれば豪雨に見舞われる地域もあるなど,今までにない気象となっています。高温と乾燥の影響は,コメ,野菜,果実,畜産など多岐にわたります。昔から「日照りに不作なし」という言葉がありますが,暑すぎる気象の場合は作物の光合成能力が低下し,生育が悪くなってしまいます。加えて,大雨による水害,土砂流入なども農業への被害を増大させます。暑さが家畜に与えるストレスや,海水温度の上昇による水産業への影響も危惧されています。

環境への負荷軽減をさせつつ,食料生産を拡大することが将来に向けての課題となります。これは大変難しい問題ではありますが,持続可能な農業生産に向けて先端技術を利用しつつ解決していくことが求められます。

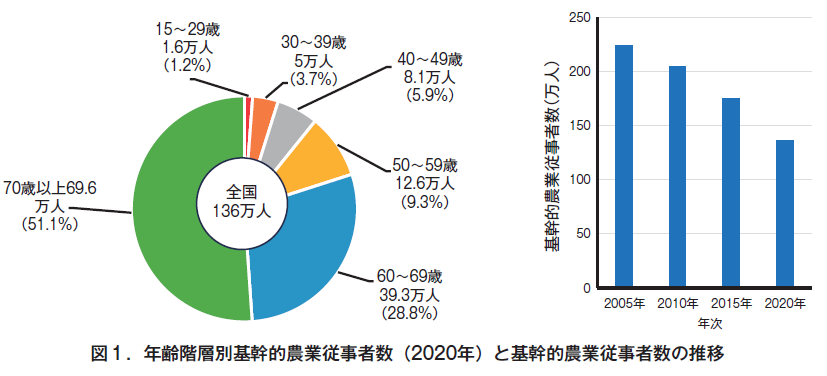

日本農業の現状はどうなっているでしょうか。令和4年版高齢化社会白書によると,日本の人口は1990年が約1億2300万人,30年後の2020年が約1億2600万人と総人口はほぼ横ばいですが,年齢構成は大きく変化し若年層が減り高齢者層が増加しています。今後は少子高齢化がさらに進み,2050年の人口は約1億人と見込まれています。そして,食料生産を支える農業就農人口は減少し,担い手の高齢化が進んでいます。基幹的農業従事者の推移をみると,2005年には224万人でしたが2020年には136万人と約40%減少しています。年齢別にみると,70歳以上が半数以上を占めています(図1)。

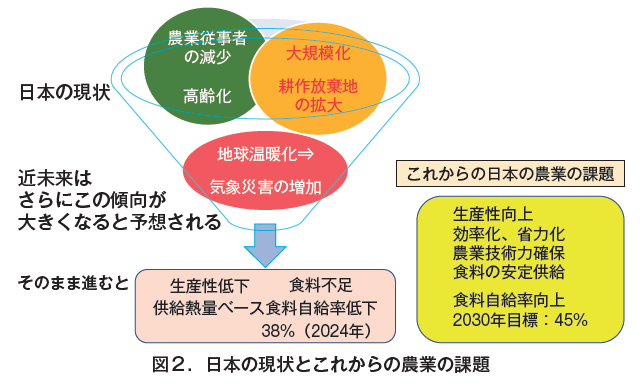

自身の健康不安や生産コスト高による赤字がかさみ,廃業する農家も少なくありません。農業者のリタイアが増えることは,就農人口が減少するだけでなく,長年にわたって農業を続けてきたベテラン農家の優れた技術が継承されずに途絶えてしまうなど,量的,質的両面での農業技術レベルが低下すること,生産基盤が脆弱化することが危惧されます。大規模化が進む一方で耕作放棄地も拡大し,農地に被害を及ぼす獣害も深刻です。温暖化の進行に伴う気象災害も増加しています。近未来は,この傾向がさらに大きくなると予想されます。これからの日本農業の解決すべき課題として,生産性向上,労働力不足を補う効率化,省力化,農業技術力を低下させないこと,食料の安定供給などがあげられます。国は食料自給率の目標として2030年に45%としていますが,2000年以降は低い状態が続いていて,目標達成の道のりは遠いと感じます(図2)。

2.低い食料自給率

農産物生産が不安定さを増す中で,食料確保に不安を覚える声が高まっています。生産量が少なく,輸入の多い日本は多くの食料リスクを抱えているといえます。

日本は食料自給率の低い国です。食料自給率とは,私たちが日頃食べている食料を国内で自給している割合,すなわち,日本全体に供給された食料のうち日本で生産した食料が占める割合のことです。日本の令和5年の食料自給率は38%(カロリーベース)となっており,かなり低い数字であるといえます。一方,諸外国に目を向けると,カナダ233%,オーストラリア169%,アメリカ121%,フランス131%,ドイツ84%,イギリス70%など,日本よりも自給率の高い国が多くなっています。自給率38%

ということは,6割以上を輸入に頼っているということになり,いわば国民の食すなわち生命を外国に多く委ねていることになります。日本の食料自給率が低下した要因として考えられるのは,国土が狭く,小規模な農地が多い日本では大量生産は難しいこと,食生活が和食中心から洋風へ変化してきたことに伴い,パンやパスタ用の小麦,畜産用の飼料,油脂類の輸入が増えたことなどがあげられます。食料を外国からの輸入に頼っていると,世界で起きる様々なできごとの影響を受けやすくなります。い

つまでも,いくらでも輸入できる保証はないのです。

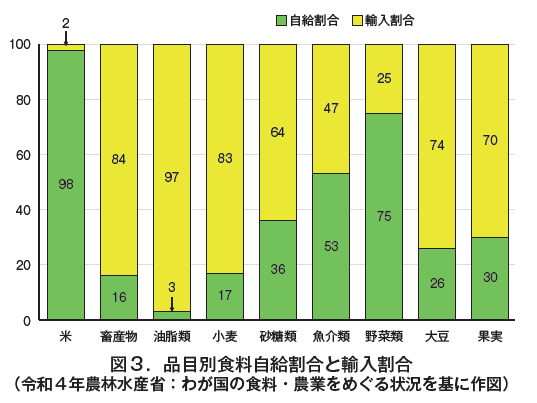

品目別の自給割合を見ると,コメが98%,野菜類が75%,魚介類が53%と高い割合ですが,他の畜産物,油脂類,小麦,砂糖類,大豆,果実は50%以下となっています(図3)。

今年はコメ不足が大きなニュースになりましたが,日本の農業を取り巻く情勢は非常に厳しいものになっています。肉類は国内で生産されるものも多いですが,家畜のエサとなるトウモロコシなどの飼料の輸入が多いことも自給割合の低い要因となっています。飼料用の穀物が高騰しているため畜産農家の経営を圧迫しています。

さらに,肥料の高騰が生産者に打撃を与えています。日本は化学肥料の大部分を輸入に頼っていますが,自国優先で日本への売り渋り,紛争の影響,物流の停滞などの結果,肥料そのものが手に入らなかったり,肥料費が増え生産コストが上がっています。日本の多くの農家は慣行農業といって作物の生育を良くするための化学肥料や,作物を病害虫から守るための農薬を適切に使用する農法をとっているので,肥料が日本に届かなくなれば,無肥料で農作物を作ることになり,著しく生産性が低下します。そうなると,農業生産量が低下し,現在38%の食料自給率はさらに低下することが予想されます。

コメ農家,野菜農家,果樹農家,畜産農家それぞれに大変な状況の中で生産を続けています。そのおかげで私たちの食があることを忘れてはいけません。消費者の立場でできることもあります。食材を求める場合,とかく価格にばかり目が行きがちですが,意識して日本の農産物を購入すること,地産地消を進めること,食品ロスを減らすことなど,国民一人一人が真剣に考えていくことが必要です。消費者の意識と行動による支えが日本の農業を守ることにつながります。

Reference materials

●農林水産省:食料自給率・食料自給力について

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.html

●2020年農林業センサス

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020/index.

●セカイハブ:世界の人口推移(国連)1950年から2100年まで

https://sekai-hub.com/statistics/un-world-population-prospects

●内閣府:令和4年版高齢化社会白書

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

●令和4年9月農林水産省:わが国の食料・農業をめぐる状況(首相官邸HP)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/shokunou_dai1/sankou2.pdf

●巽二郎編著:地球環境と作物(2007年)博友社

園芸作物における野生鳥獣被害防止対策の

基本と合意形成

Aichi Prefectural Agricultural Experiment Station

園芸研究部 野菜研究室

辻井 修

(前 愛知県農業水産局農政部農業振興課 野生イノシシ対策室)

Introduction

野菜,果樹等の園芸作物は,露地栽培と施設栽培に大別される。施設栽培では,出入口の開閉や防虫ネット設置など,通常の管理を実施すれば野生鳥獣被害はほとんど問題にならない。被害の大部分は,露地野菜及び露地栽培の果樹で発生していると考えてよい。

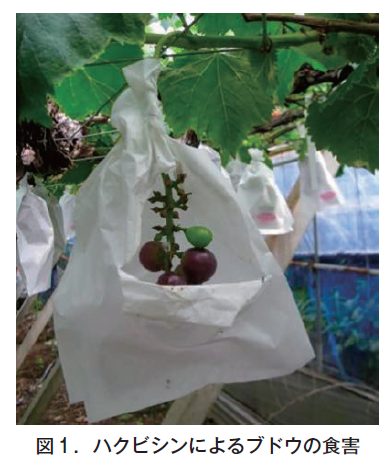

露地野菜では,主にカラス等の鳥類による被害が発生する。露地メロンなどの果菜類やスイートコーンにおいては,ハクビシンやアライグマなど中型獣の被害を受けることがある。果樹では,鳥類及び中型獣による被害が発生する(図1)。また,山林に近い場所では,ニホンジカやイノシシによる被害を受けることがある。

ここでは,園芸作物における野生鳥獣被害防止対策の要点を示すとともに,対策の合意形成に向けた農業者の意識調査の事例について紹介する。

2.対策の基本となる三本柱

野生鳥獣対策は地域ぐるみで実施することが望ましいとされるが1),地域ぐるみという理念は主に中山間の水田を想定した考え方であり,園芸作物はやや事情が異なる。果樹や果菜類など,集約的に栽培される作目では,個々のほ場の条件に応じた対策が優先される。露地野菜など,土地利用型農業の性格を帯びる作目では,地域全体の方向性も必要だが,やはり個別の判断が求められる。園芸作物の特性を踏まえ,野生鳥獣対策の基本となる三本柱について解説する。

(1)誘引防止・環境管理(寄せない)

ほ場に野生鳥獣を誘引しないための対策は非常に重要であり,最優先に実践すべきである。ほ場にやってくる野生鳥獣が少なくなれば,被害は確実に軽減する。反対に,餌になるものや潜伏場所など,野生鳥獣を誘引するような状況があると,被害が著しく助長される。

野生鳥獣を寄せない対策として最も重要なのは,収穫残渣(図2)の適切な処理である。速やかに埋却する等,野生鳥獣に自由に食べさせないようにする。キャベツやブロッコリーの収穫後は,できるだけ速やかに耕起する。やむを得ず残渣を貯留する場合は,ネットで覆うなどの措置を実施する。収穫残渣は,野生鳥獣にとって大変魅力的な食料である。イチゴの残渣捨て場において,ハクビシンが所要時間10数分で1日に必要な摂取カロリーを得ることができたという調査報告もあり2),周辺の個体群の栄養状態を向上させて繁殖を助長する可能性がある。

カラス等の鳥類は侵入防止が難しく,捕獲の効果もあまり期待できないため,誘引防止に最大限の努力を払う必要がある。カラス類は人間が出すゴミを食物として活用するが(図3),ゴミの管理強化によって周辺で認知される個体数が大幅に減少したという報告がある3)。農業においても同様で,ほ場周辺で収穫残渣などを自由に食べさせないことが重要である。

(2)侵入防止(入れない)

園芸作物で特に問題となる鳥類及び中型獣の侵入防止は,ニホンジカやイノシシに比べると難易度が高い。鳥類は特に難しく,ヒヨドリなどの小型鳥類の侵入を防ぐにはほ場全体を防鳥ネットで覆う以外に方法はない4)。

カラスの侵入防止対策としては,ほ場に一定間隔でテグスを展張する方法の有効性が示されている5)。ほ場の大きさや防風林の有無などの周辺環境に応じた工夫が求められるが,比較的容易に実施でき,一定の効果が期待できる。

ハクビシンやアライグマなどの中型獣の侵入防止対策としては,埼玉県が開発したネットと電気柵を組み合わせた方法である「楽落くん」(図4)の効果が高い6)。ハクビシンは狭い隙間を器用にすり抜け7),登攀能力も高い8)。そのため,単純な物理的障壁による侵入防止は不可能である。電気柵で感電させれば撃退できるが,隙間をすり抜ける能力を考慮し,最下段の通電線と地表との間隔を約5cmに保つ必要があるとされる。実際に設置してみるとよくわかるが,地面のちょっとした凹凸に影響されるため,5cmの間隔を保つのは至難の業である。また,すぐに通電線に雑草が触れて漏電し,効果が失われる。「楽落くん」は,電気柵とネット柵を組み合わせることで,安定した侵入防止効果と漏電防止のための管理の省力化を実現した手法である。

侵入防止はある程度の資材費が掛かり,設置後の管理にも費用と労力を要するため,導入に当たっては費用対効果を十分に検討する必要がある。たとえば前述の「楽落くん」の場合,ほ場の大きさや形状,電気柵の電源装置の能力に左右されるが,目安として10a当たり10万円前後の資材費が必要となる。販売単価が高く,ほ場面積が比較的小さなモモ,ブドウ,ナシなどにおいては,導入できる可能性がある。一方,キャベツなどの露地野菜,カキ,柑橘類などでは,採算の確保は難しい。

(3)捕獲(捕まえる)

野生鳥獣対策と言えば捕獲という発想になりがちだが,園芸作物で主に問題となる鳥類や中型獣の対策ではあまり大きな効果は期待できない。特に鳥類は広範囲から飛来するため,捕獲によって生息密度を大幅に低下させることはできない。東京都内のカラス捕獲に関する調査事例では,捕獲された個体の過半数は当年産の幼鳥であったと報告されており9),生息密度の低下に寄与する繁殖個体の捕獲は難易度が高い。鳥類の捕獲活動は脅しによる追い払い効果を期待する方が賢明で,可能ならば猟銃の活用が望ましい10)。小型箱わなを使ったハクビシン等の中型獣の捕獲は,農業者が事業地内で実施する場合は狩猟免許がなくても許可を受けられ11),比較的手軽に実施できるが,捕獲のみで十分な効果は得られない。餌で誘引するため,有害鳥獣を呼び寄せて逆効果になる危険性もある。

捕獲に関しては,農業者の理解不足に起因する無許可でのわな設置,トラバサミの使用,農薬による殺傷,錯誤捕獲対応を怠るといった違法行為が起こらないよう,正しい対策について学ぶ機会を設けることが重要である。

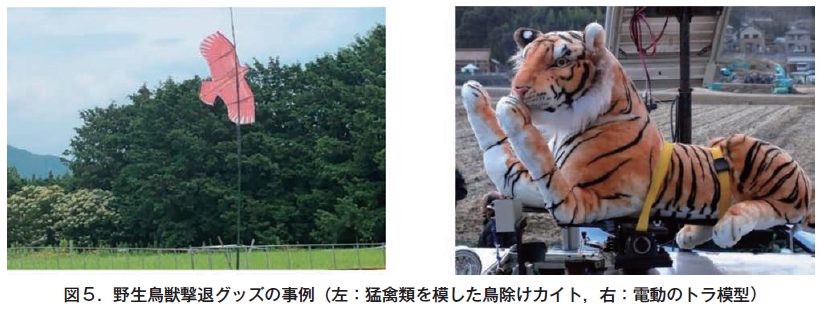

3.効かない対策は労力と経費の無駄

紙幅を割いて説明してきた「三本柱」はいずれも非常にありきたりで,有史以来変わっていないといってもよい。そのため,「何か画期的な新技術が開発されれば,効率的に鳥獣を撃退できるのではないか」といった期待が生じがちで,実際に様々な撃退グッズが利用されている(図5)。しかし,野生鳥獣は一定の知能を有し,危険性を正確に判断するため,確実に慣れが生じ,効果は一時的である。対策が必要な期間が限定される作物(たとえばモモなど)であれば,撃退グッズを活用して被害を一定程度に抑制できる可能性がある。

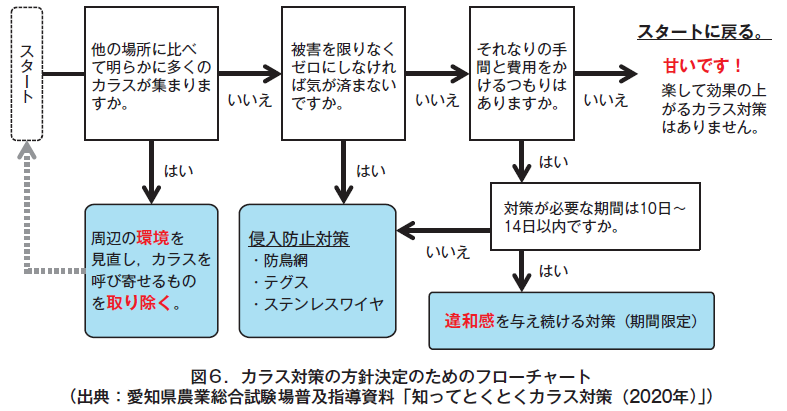

いずれにせよ,対策の実施に当たっては,図6のフローチャート(カラス対策の例)を参考にするなどして方針を検討し,適切な手法を選択するようにしたい。効かない対策に延々とリソースをつぎ込むことは避けるべきである。

4.果樹栽培における対策の合意形成に向けて

~AHPを活用した意識調査から得られたヒント~

(1)野生鳥獣対策はなぜ億劫なのか

園芸作物に限らず,野生鳥獣対策は農業者にとって実に億劫で,できれば避けて通りたいことである。現場経験から,筆者は以下の3点が主な理由であると考えている。

| ①被害が必ずしも恒常的ではない。 ②近年になって降って湧いた問題であるという認識がある。 ③行政機関が狩猟者団体などに依頼すべきことだと考えられている。 |

①に示すとおり,野生鳥獣被害は害虫のように確実に発生するものではない。そのため,「今シーズンは被害を受けたけれど,次は大丈夫だろう」と考え,労力や経費の投入をためらう原因となる。

②は世代によって異なるが,野生鳥獣被害は降って湧いた問題で,いずれ収束するのではないかと捉えられる場合がある。しかし,我が国の農業の歴史は野生鳥獣との戦いの歴史であり,近年になって降って湧いた一時的な問題ではないと認識すべきである12)。

③は,1980年代頃にイノシシなどの被害が問題になり始めた当初,各地の市町村役場が地元の狩猟者団体に駆除を依頼したという経緯に起因すると考えられる。実際は駆除のみで解決する問題ではないが,いまだに行政機関の責任で駆除するべきであるという考え方は根強いとみられる。

野生鳥獣対策を円滑に進めるには,農業者の心情に配慮し,できるだけ的を射た方向性による合意形成を促す必要がある。ここでは合意形成に向けた情報収集の一例として,筆者らが実施した意識調査の結果の概要について紹介する。なお,解析方法等を含む詳細については,愛知県農業総合試験場研究報告第53号(pp175-178)13)を参照されたい。

(2)鳥獣対策に関する意識調査

農業者等の野生鳥獣対策に関する考え方,感じ方の一端を探るため,筆者らは愛知県内の果樹農家及び関係者を対象に実施したアンケート結果(被験者79名)を階層分析法(AHP)14)によって解析し,感性的評価に基づく意識調査を実施した。

ア.野生鳥獣の種別による重要度

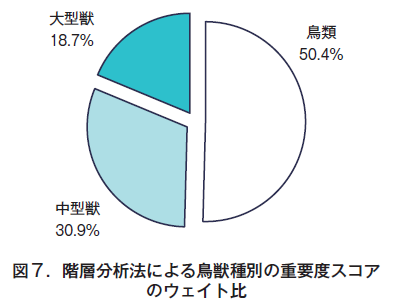

果樹に加害する野生鳥獣を,鳥類(カラス等),中型獣(ハクビシン,アライグマ等),大型獣(イノシシ等)の3つに大別し,重要度スコアを算出した。その結果,鳥類が50.4%となり,次いで中型獣が30.9%。大型獣( シカ,イノシシ)は18.7%となった(図7)。このことから,被験者が最も脅威を感じているのは鳥類,次いで中型獣であると考えられる。

愛知県の果樹における野生鳥獣被害金額(2019年度※アンケート調査当時)のうち,鳥類によるものは約67%を占め,最も脅威を感じるのは当然といえる。一方,中型獣は,本調査における重要度スコア30.9%に対して被害金額に占める比率は約20%であり,被害状況以上に大きな脅威を感じていると推察される。イノシシなどの大型獣の問題はさほどではなく,被害も局所的であると考えられた。

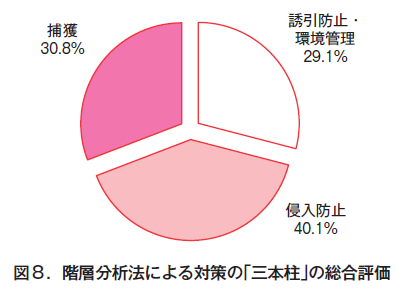

イ.対策の総合評価

続いて,対策の「三本柱」である,誘引防止・環境管理,侵入防止,捕獲について,アで算出された鳥獣種別の重要度を反映させたウェイト比を算出し,総合評価を実施した。その結果,侵入防止のウェイト比が最も大きかったものの,約40%と過半には至らず,「三本柱」のバランスのよい実践を重視していると推察された(図8)。

(3)意識調査の結果を合意形成に生かす

果樹や野菜などの産地においては,対策の方向性をある程度定めることで,より大きな効果が期待できる。鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成し,一定の要件を満たせば,活動経費に対する補助金を受給することも可能になる。本調査をモデルケースとして,対策の方向性についての合意形成を目指す場合,以下がポイントになると考えられる。

・鳥類と中型獣の対策が必須。

・中型獣には被害状況以上に脅威を感じているため,実態調査が望ましい。

・対策としては,侵入防止を最優先とする。

・誘引防止の具体策を検討するとともに,捕獲を実施する体制を整える。

今回紹介した階層分析法は,被験者の意識を数値化することを特徴とする意思決定手法で15),単純なアンケートや聞き取りでは判断が難しい優先順位等を判定するための指標を得ることができる。野生鳥獣対策の成否は意欲や感情といった人間の感性による影響が大きいことから,当事者の意識を可視化することにより,対策推進の一助になると考えられる。

4.引用文献

(1)野生鳥獣被害防止マニュアル企画編集委員会.

野生鳥獣被害防止マニュアル総合対策編.2023

(2)小坂井千夏.

廃果場,エネルギー獲得効率の高い鳥獣の餌場-鳥獣害防止に向けて必要なこと-.

JATAFFジャーナル7.2019

(3)黒沢令子.

ごみ対策がもたらした人とカラスの共存事例 -ごみ散乱の減った街(東京都調布市)-.

Strix(A Journal of Field Ornithology)23.2005

(4)野生鳥獣被害防止マニュアル企画編集委員会.

野生鳥獣被害防止マニュアル 鳥類編.2017

(5)農研機構・鳥獣害管理プロジェクト.

果樹園のカラス対策「くぐれんテグス君」設置マニュアル.

農研機構ウェブサイト.2013

(6)埼玉県農業技術研究センター.

中型動物の農作物被害防止柵 楽落くん設置マニュアル.

埼玉県公式ウェブサイト.2017

(7)Kase,C.et al.

Sizes and shapes of gaps large enough for masked palm civets(Paguma larvata) to enter. Animal Behaviour and Management 46. 2010

(8)Kase,C.et al.

Masked palm civets(Paguma larvata) climb vertical crevice: widths of gaps that they could climb and changes in climbing method. Animal Behaviour and Management 48. 2012

(9)吉原正人ら.

都心と郊外のトラップで捕獲されたハシブトガラスの月別捕獲数とその構成の比較.

日本家畜管理学会誌51.2015

(10)吉田保志子.

カラスの行動特性と被害対策.技術と普及58.2021

(11)環境省自然環境局.

鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針

(2016年10月告知).2016

(12)高橋成紀.

シカ問題を考えるバランスを崩した自然の行方.ヤマケイ新書.2015

(13)辻井修ら.

階層分析法による果樹の鳥獣対策に関する感性的評価.愛知農総試研報53.2021

(14)木下栄蔵,大野栄治.

AHPとコンジョイント分析.現代数学社.2004

(15)Saaty,T.L. and Vargas, L.G.

Hierarchical analysis of behavior in competition:Prediction in chess. Behavioral science. 25, 180-191. 1980